1 绪论

1.1 研究的背景及意义

根据国际能源机构(IEA)的预测,各类电动汽车的销量将从 2020 年开始逐渐增加,到 2050 年纯电动汽车和混合动力汽车的全球销量可能达到每年 1 亿辆以上。为了减小对化石能源的依赖性,作为全球第一大汽车市场的中国,发展电动汽车行业已刻不容缓。有国外的研究表明,电动汽车的发展正处在一个突破瓶颈的阶段,现在使用的电池普遍容量小,成本高,难以保证电动汽车的续航里程;一旦这一问题得到解决,电动汽车的发展会像智能手机和电脑的普及一样,在短时间内迅速占领市场。因此,为避免未来电动汽车普及后可能出现的混乱现象,必须深入研究车辆入网的影响[1]。而且,随着电池性能的改变,电动汽车可能不仅被视作负荷,同时也可作为分布式储能装置,电动汽车对于电网的潜在积极作用可能会更大。这种车辆到电网(V2G)的技术指出,车辆在停驶并连接到电网时,不仅可以充电,还可以将其存储的电能回馈给电网[2],这项技术术的应用也必须以充分研究车辆入网为前提。在充分研究电动汽车对电网的影响后,一个主要的问题就会出现,在不影响用户使用的前提下如何减小和弱化电动汽车入网对电网造成的不良影响;现阶段解决这一问题的方法主要有两类。第一类方法是加强现有的基础设施并规划新的电网,这样可以使电网完全自如的应对电动汽车的接入,甚至可以接入更多数量的电动汽车。然而,该解决方案代价昂贵,需要对现有基础电网设施进行大量的投资改造。第二种方法是制定并实施具有需求侧管理功能的充电管理策略,使之能够根据电网以及车主的需要控制电动汽车的充电。从电网的角度来看,第二种做法可以呈现出更好的效果,因为它可以为这些新负荷提供弹性,允许配电系统在必要时增加或减少充电负荷,且无需对电网进行扩建,成本较低。对于车主而言,制定科学合理的充电策略也给 V2G 模式在未来的实现提供了可能,电动汽车将不再只是电能消耗者,用户在向电网提供服务时也将得到相应的报酬。

............

1.2 电动汽车的发展历史

电动汽车是世界上历史最为悠久机动车之一,它的问世比现在广泛使用的燃油汽车早了 60 多年。1830 年到 1850 年间,欧洲的工程师、学者,诸如苏格兰人罗伯特 戴维森(Robert·Davidson)、荷兰人西博兰斯 斯特町(Si brandusStratingh)等,分别独立研发出了最初的电动汽车[3]。1861 年前后,巴奇诺帝和格拉姆先后设计出了大输出转矩的带槽环形电枢和环形无槽闭合电枢,现代直流电动机的基本结构形式形成。直流电机技术的进步,为电动汽车的发展开辟了道路。利用新兴的电机技术,在几年后的巴黎世博会上,奥地利人 Franz·Kravogl 向世人展示了一款两轮驱动电动车。世博会后不久,一些欧洲国家宣布支持电动汽车的发展。1865 年到 1880 年间法国的 Gaston·Plante 和卡米尔 福尔通过一系列的试验,成功的研发出高性能的蓄电池,为电动车的进一步发展提供了动力保障。1873年,罗伯特 戴维森在之前研发的基础上进行改造,制成了世界上第一辆可投入实际使用的电动汽车[4]。这是一辆电动载货车,长约 5m,宽约 2m,使用不可循环的一次电池,电能由铁、锌、汞合金与 H2SO4的化学反应产生。其后,从 1880年开始,可多次循环使用的高性能蓄电池逐渐应用。从不可循环电池到可循环电池,是电动汽车发展史上的一个关键节点,车辆的可靠性有了很大提高。随着可靠性的提高,人们对电动汽车的需求也进一步加大,在 19 世纪末期,电动汽车逐步发展为成为重要的交通运输工具。

..........

2 电动汽车保有量预测

建立一个准确的模型需要数据的支持,只有明确电动汽车的保有量才可以准确的使用建立的负荷模型进行电动汽车充电分析。所以,必须对未来我国以及本文选取的目标城市的电动汽车保有量进行一个精准的预测。本章首先对电动汽车的分类进行了说明,之后分析了近年来我国电动汽车的产量与销量以及总体的充电站建设情况,并在此基础上进行了电动汽车保有量的预测。

2.1 电动汽车的分类

广义上的混合动力汽车是指包含两个或两个以上驱动系统的车辆,一般提到的混合动力汽车是指狭义上的油电混动汽车(HEV)[36]。按照内燃机的类别进行划分,又可以将混合动力汽车细分为汽油混动和柴油混动两种类型[37]。我国的混合动力汽车以汽油混动居多,柴油混动汽车在国外的推广较好。由于加装了两个动力系统,与单一的内燃机车以及现行的纯电动汽车相比,混动汽车都存在一定优势。与传统的内燃机车相比,由于加装了电动力驱动系统,混合动力汽车的热效率更高,废气排放更少,噪音也比原来要小。与现在市面上的 BEV 相比,由于内燃机系统的存在,混动汽车的动力更为强劲,行驶里程更长,同时内燃机又可以给电池充电,使电池一直处在较好的工作状态下,延长了电池的工作寿命。且混动汽车仍是以加油为主,不需要新建充电站,减少了基础设施建设的投资。但这也暴露了混动汽车的主要缺点,在长距离的行驶中,混动汽车仍以燃油为主,不能减少对化石燃料的依赖,且对环境的改善作用也有限。混动汽车可以看做是内燃机车到纯电动汽车的一个过渡,在蓄电池问题还未得到较好的解决时,混动汽车也是不错的选择。纯电动汽车,就是指仅靠电能产生驱动力的机动车。纯电动汽车没有内燃机,其核心组成部分是电力驱动系统及控制装置;它没有油箱,取代油箱功能的是装设在车上的蓄电池组,车辆的行驶就是一个电能转化为动能的过程。纯电动汽车最大的的优点就是避免了汽车尾气的直接排放,而为其提供能源的发电厂又一般建在远离市区的地方,这就大大改善了市区的环境质量。而且,发电厂的能源利用效率要比普通的内燃机车高很多,这样的集中利用也大大减少了污染物的排放。通过制定相应的策略,引导电动汽车在特定时段进行充电,可以改善负荷曲线的质量,减小峰谷差,提高发电设备的利用效率[38]。且电能的来源有很多,风能、水能、太阳能、核能均可通过一定的途径转化为电能,纯电动汽车是未来解决能源危机,环境问题的终极选择。目前推广纯电动汽车面临的主要问题就是充电基础设施建设问题以及电池的质量问题,传统的电池储能水平较低,循环次数难以保证,且价格昂贵;这都限制了用户对于纯电动汽车的购买。

.........

2.2 保有量及充电站建设现状

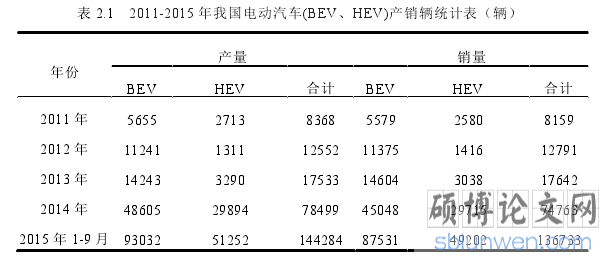

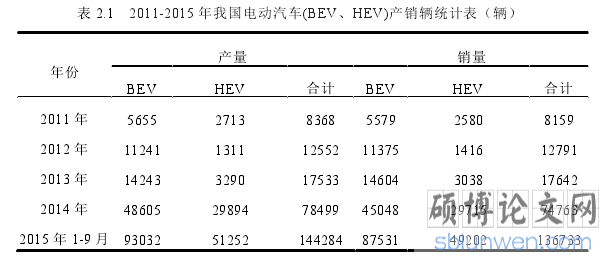

由于环境的日益恶化以及化石能源的短缺,我国在推动电动汽车发展方面做出了大量的投入,近年来,我国电动汽车的产销量逐年递增,程井喷式发展。图 2.1 为历年来国内电动汽车产量图,图 2.2 为销量图,图中数据包括纯电动汽车和插电式混动汽车,燃料电池汽车不计及在内。为了便于利用数据进行分析计算,将图 2.1 和图 2.2 中的数据整理综合见表2.1。在充电站及充电桩建设方面,2014 年前,国家电网公司和南方电网公司是国内的两个主要建设者;2014 年之后,南方电网公司不再进行新的充电站建设,仅作为供应商向建成充电站提供电能[39]。到 2014 年底,国家电网公司共建设充换电站 618 座、充电桩 24000 台,全国同期占比超过了 85%。表 2.2 为 2010~2014年国家电网公司充换电站及充电桩的具体建设情况。本节关于保有量的预测主要采用的是自然增长率法,首先研究了近年来车辆保有量的增长规律,然后结合历年来的增长率以及未来国家政策的影响,拟定了预测增长率,对未来几年车辆的数目进行了测算。之后为验证预测的合理性,对我国汽车的整体保有量进行了预测,因为我国的汽车保有量增长已进入平稳阶段,可以进行较为精准的预测;分析电动汽车数量在汽车总量中的占比可以验证预测结果是否合理。在 2010 年之前我国电动汽车发展还处于萌芽阶段,保有量较低,10 年之后,由于国家政策的影响,电动汽车数量逐年递增。截止 2011 年末,国内电动汽车保有量为 8000 辆[40];2012 年末,国内电动汽车保有量为 2 万辆;2013 年末为 4万辆;2014 年末为 11 万辆;2015 年末为 30 万辆;2016 年全年销量为 15 万辆,即到 2016 年底为 45 万辆;整理数据情况见表 2.3。

...........

3 电动汽车充电负荷建模........20

3.1 现有充电方法简介 .....20

3.2 充电建模相关参数说明 .....21

3.3 各类型电动汽车的充电模型 .....22

3.3.1 电动公交车的充电模型.....22

3.3.2 电动出租车的充电模型.....24

3.3.3 电动公务车的充电模型.....27

3.3.4 电动私家车的充电模型.....28

3.4 极端充电负荷曲线分析 .....30

3.5 本章小结 .....31

4 无序充电对电网负荷的影响 ......32

4.1 郑州市典型日负荷特性曲线 .....32

4.2 电动汽车无序充电曲线 .....35

4.3 无序充电对日负荷特性曲线的改变 .........39

4.4 本章小结 .....41

5 最优充电策略的制定 ....42

5.1 制定最优充电策略的原理 .........42

5.2 基于不同车辆类型的最优充电策略制定 .........43

5.3 最优充电策略引导下的入网分析 .....47

5.4 本章小结 .....51

5 最优充电策略的制定

5.1 制定最优充电策略的原理

制定充电策略的目的是减小乃至消除车辆充电对系统的不良影响。最理想的做法就是通过一定的途径将充电负荷平稳的转移到原有负荷的谷段。如此充电负荷就不会和原有的高峰负荷相重合,也就不会形成新的负荷峰值。同时在负荷较小的谷时段进行充电还可以优化负荷特性曲线的峰谷差指标,使曲线更为平滑[51]。高峰负荷的转移会降低网络的拥堵,维持配网的电压水平,提高供电的可靠性。充电策略制定的难点在于使用何种方法引导充电用户,使其改变原有的充电习惯。目前解决这个问题一般就是采用分时电价的方法来影响用户的充电行为。但采用分时电价的方法又会产生新的问题,电价制定过低,大量用户对分时电价的响应可能会形成新的尖峰负荷,对电网造成更加不利的影响。最为理想的充电策略就是所有车辆均采用换电池的方式,换下来的电池由运营商进行统一的管理调配。在负荷曲线谷段投入,在电网负荷较高的时刻退出充电,在未来技术成熟之后在电网负荷的高峰时间段可以让电池向电网倒送负荷(V2G),以缓解电网的压力。但所有车辆均采用换电池的方式显然是一种不现实的想法。根据第三章的预测结果可知,未来在电动汽车中占绝大多数的是私家车。由于无法保证更换的电池的品质,私家车车主很难放心将价格昂贵的电池交付运行商。未来只有在实行购买电动车,租赁电池使用的情况下这种换电方式才会有实施的平台。同时也要考虑到策略响应度的问题,并不是所有的电动私家车主都会对这一政策作出响应。本章会根据不同类型车辆的行驶习惯制定相应的充电策略。对于公交车而言,本身就是采用的换电模式,所以只需要改变公交车的充电时间段即可。对于出租车而言,由于有统一的出租车公司对出租车进行管理,在未来也可以使出租车由短时快充转换为快速更换电池,集中进行充电这一模式。所以对于出租车而言,在未来需要考虑的也是车辆充电时间段的设置。

............

结论

随着技术的发展,电池工艺的日益成熟,以及未来环保方面的需求,电动汽车终有一天会像智能手机一样普及。大规模车辆的入网会对电力系统造成巨大的影响[52],现阶段,众多科研人员已对电动汽车入网开展了方方面面的研究。本文在总结前人研究的基础上预测了未来电动汽车的保有量,建立了充电过程的模型,分析了无序充电对电网的冲击,并制定了最优充电策略,研究了在充电策略引导下车辆充电负荷的改变情况,得出了以下结论。

1)从总体数量上分析,未来电动汽车包括纯电动和插电式混动汽车的数量都会变得十分可观;从不同类型电动汽车分析,未来电动汽车中绝大多数会是私家车。私家车充电缺少统一的管理机制,无序状态下车辆的入网将会十分混乱,研究电动汽车入网和制定充电策略有很强的必要性;

2)通过研究车辆的行驶规律,结合统计学的方法可建立车辆的充电负荷模型。不同类型的车辆会有不同的行驶习惯,不可笼统的归于一谈,建立电动汽车充电负荷模型时宜分别考虑,使建立的模型更准确;

3)结合基础负荷预测结果以及车辆充电负荷进行定量分析可以发现,无序充电会导致充电负荷与原高峰负荷重叠,在短时间内造成负荷激增,且并不能显著改善负荷特性曲线的峰谷差,给电网负荷造成了诸多不利影响;

4)以最优充电策略引导车辆进行充电减小了充电负荷对电网的冲击,利用负荷谷段进行充电优化了日负荷特性曲线的品质,减小了峰谷差,避免了充电负荷与原有高峰负荷的重叠,最优充电策略起到了十分积极的作用.

..........

参考文献(略)