本文是一篇艺术论文,本文以合江汉画像石乐舞图像为研究对象,以图像学为切入点,通过对其乐舞图像的阐释,归纳出合江汉乐舞画像石的象征性和文化内涵。比如在建鼓舞图像中,建鼓通过鼓座、鼓楹和华盖羽葆三个部分体现了汉人欲与天地沟通的象征意义;

第一章合江汉画像石乐舞图像历史溯源

第一节合江汉画像石乐舞图像生成与流变

汉画像石乐舞图像的创作和呈现与诸多因素密切相关,尽管影响一个地区艺术发展的因素是多样的,但合江汉乐舞画像石的生成与流变在很大程度上仍然取决于地域环境、所处时代背景等。它既承袭了秦楚时期的乐舞思想理念,同时又广泛吸收了西域地区的乐舞百戏,因而产生了独特的乐舞艺术,并在此基础上发展出一种综合性的乐舞表演艺术。

一、巫傩祭仪的延续

作为祭祀活动的核心,乐舞艺术最初并非是一门艺术,而是与巫术活动有着紧密的联系。巫术仪式是乐舞艺术的萌芽,是乐舞艺术的重要组成部分。作为乐舞艺术起源的最早的联系,巫术仪式可以说是乐舞图像的基础来源。

“傩”又称傩舞、傩戏等,是中国古代一种以祭祀、驱邪、祈求平安为主要目的的傩仪仪式。“凡丧事,掌巫降之礼。”①郑注:“巫蛊之礼。”②在巫傩祭祀的仪式上,巫师会跳专门的傩舞,戴上动物造型的面具或者化妆代替,竭尽全力地驱逐瘟神。巫术作为一种民族宗教的辅助性工具,在古代各国祭祀活动中都占有举足轻重的地位。作为原始的祭祀活动,巫术仪式是早期乐舞艺术的母体。“巫”、“尸”作为古代乐舞艺术的远源,其最初是以祭祀、降神的形式一直延续至今天的祭祀活动中,并发展成为当时西周祭祀活动的一个重要特征。

“傩”又称傩舞、傩戏等,是中国古代一种以祭祀、驱邪、祈求平安为主要目的的傩仪仪式。“凡丧事,掌巫降之礼。”①郑注:“巫蛊之礼。”②在巫傩祭祀的仪式上,巫师会跳专门的傩舞,戴上动物造型的面具或者化妆代替,竭尽全力地驱逐瘟神。巫术作为一种民族宗教的辅助性工具,在古代各国祭祀活动中都占有举足轻重的地位。作为原始的祭祀活动,巫术仪式是早期乐舞艺术的母体。“巫”、“尸”作为古代乐舞艺术的远源,其最初是以祭祀、降神的形式一直延续至今天的祭祀活动中,并发展成为当时西周祭祀活动的一个重要特征。

艺术论文怎么写

........................

第二节合江汉画像石乐舞图像繁盛背景

任何时代艺术形式的产生都不是凭空出现的,乐舞艺术也是如此,其产生和发展必然与宗教信仰、区位地理位置优势等密切相关。除了外部因素外,乐舞艺术的背后一定也蕴涵着相关的内部自律。合江汉画像石乐舞图像是汉代特有的舞蹈艺术形式,根据现有文献和图像数据,它使用舞蹈世界的图形来反映一些功能和观念。合江汉画像石乐舞图像深受巴蜀文化的影响和滋养,最能展现汉代合江人文、生产生活和思想观念。它是在巴山蜀水之中孕育而生,从早期的巴人到巴蜀文化,合江汉画像石乐舞图像就是先民心声的呐喊。

一、日月崇拜与祖先崇拜

信仰崇拜,在中国远古时代一直都占据着主导地位,面对大自然的不可控性,祖先们虽然依靠着它,但内心深处却充满了敬畏。并且只有把其放在“与神同位”的崇拜系统中,他们才能在世界上生存下去,才能获得更好的发展和精神上的安慰。由于长江特殊的自然环境和人文社会历史因素,造就了长江流域文化的多样性和丰富性,而位于长江上游的合江,广袤无垠的江面与多山多石的地貌形成了合江人独特的信仰。人民群众的生产生活方式和各种民间风俗习惯,使得日月崇拜和祖先崇拜对合江地区产生了深刻而直接的影响,这种崇拜又在合江汉画像石乐舞图像中表现得尤为突出。

(一)日月崇拜

日月交替,永不停息,这让人类自古以来对它们怀有崇敬和敬畏的情感。作为一个有着千年历史的农耕区域,合江地区的人们晨曦而做、暮夜而归,这种生活方式代表了他们的生活观念。他们崇拜太阳和月亮,将它们视为拥有意志的神灵,能为自己的生活指引。在日常祭祀生活中,人们对日月的崇敬表现得深刻,例如在中秋佳节时,就会进行祭月的仪式。《合江县志》中明确的信仰礼俗就是对日月的祭祀:“当日食或月食时,地方官例伐鼓鸣钟,行礼救护,民间亦击破锣败鼓应之。”

..................................

第二章合江汉画像石乐舞图像艺术样态解析

第一节合江汉画像石中的乐器

我国的音乐发展在两汉达到了鼎盛时期,先秦礼崩乐坏以后,秦一统过渡向汉,音乐在这段时期也出现了转型。汉代不仅有先秦以及之前的乐器,而且还出现了从西域传进中国的乐器。从目前出土情况来看,可以看出汉代墓葬中的各种乐器,还可以看出先秦时期金石乐器在墓葬中的地位逐渐下降的现象。丝竹乐器在两汉时期则逐渐兴盛,是两汉时期社会体制变化的产物。手持鼗鼓和排箫图像是合江汉代石棺崖墓上的一大特色,具有神奇功效的建鼓也因其独特的作用在我国乐舞图像中大量出现。在汉画像石乐舞图像中乐器占了很大一部分,其中大部分的乐舞场景都离不开乐器的表演场景。有些是为乐舞伴奏;有些是为升仙巫舞准备的必备道具;有些是对当时社会中礼乐活动的再现,可以说是一种文化的交流。合江汉画像石乐舞图像再现了汉代乐舞的繁荣,并对后来的音乐产生了深远的影响,它所表现出的具体音乐样态对我们研究汉代音乐以及了解中华民族音乐文化提供了一份珍贵的史料。

一、金石乐器

汉画像石中的乐器,在经历了秦的发展以后种类与数量上都有了很大的发展。这些乐器多以金石类为主,它们是西周礼乐体制下的产物,既具有政治意义又是权势身份的象征。其中以钟、铎、磬、磬等为代表,它们都是一种用于敲击震动发声的大型礼仪乐器。钟是一种古代祭祀用的乐器,形状多为圆形或扁形。圆钟声悠长,故帝王观朝、官员出仕、庙宇敲钟多以圆钟来集众助威;扁钟的声音比较短,更适合作为一种乐器来使用。如沈括在《梦溪笔谈·补笔谈》中指出“古乐钟皆扁,如盒瓦。盖钟圆则声长,扁则声短;声短则节,声长则曲。”①在礼崩乐坏之后,礼仪制度逐渐瓦解,作为礼仪工具的“钟”也不再被统治者们青睐,这是时代规律变迁所带来的改变。

...............................

第二节合江汉画像石中的舞蹈

汉乐府把音乐划分为俗乐与雅乐,所以舞蹈也就有了“雅”与“俗”之分。据《乐府诗选》记载“自汉代以来,乐舞兴盛,包括雅舞和杂舞。”④雅舞主要用于大型庄严场合;杂舞主要是用于宫廷宴请。“杂”指的是种类繁多,没有固定模式的民间舞蹈。杂舞主要以盘鼓舞、建鼓舞和长袖舞为代表,是两汉时期舞蹈的重要组成部分,体现了两汉时期舞蹈的美学水准。

一、盘鼓舞(七盘舞)

盘鼓舞是汉代著名的民间舞蹈,盘鼓舞是一种以鼓和盘为舞蹈工具的民间舞蹈,由表演者环绕着盘和鼓表演的一种具体舞蹈样式。李善注在《文选·舞赋》中说道:“盘鼓之舞,似舞人更递蹈之而为舞节。”①这种舞蹈可能因为较多使用七盘,所以也被称为七盘舞。盘鼓舞的由来已无从考究,但有一种说法认为,盘鼓舞源于楚国祭祀的音乐舞蹈。楚国的祠神祭祀乐舞中,最具特色的就是鼓乐。《楚辞·九歌》王逸注:“昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神”。②可以发现,屈原在描述祀神乐舞时多次提到用鼓情况。汉代的音乐和舞蹈深受楚文化的影响,连民间祠神也继承了楚的传统。

盘鼓舞的表演形式在汉代深受人们的喜爱,是当时非常流行的舞蹈之一,我们可以在古诗中寻找到它的踪迹,也可以在汉画像石乐舞图像中寻找到它的脚步。它的表演有其自身要遵循的规则,在表演时,要有相应的乐器和歌曲配合其舞蹈动作,由于演员的脚底下需放盘子或鼓,所以又叫踏鼓舞。舞者踩着圆盘,在鼓声的带动下随着乐声翩翩起舞,对舞蹈技巧的要求很高且具有艺术观赏性。王克芬先生在《中国舞蹈发展史》中说:“盘鼓舞的舞具是盘和鼓,鼓同时也是一种乐器,摆在地面上让舞者用脚踩踏,盘鼓的鼓与普通的鼓不一样,它的内部有糠,所以踏击的时候声音并不会很响亮,但还是有一定的声响,最重要的是,它能承载舞者的身体重量。”③由于大多都用七个盘子跳舞,因此又被称为“七盘舞”。盘鼓舞既可以是一种独舞,也可以与乐舞、百戏相结合一起表演。

.................................

第三章合江汉画像石乐舞图像艺术审美特征........................42

第一节合江汉画像石乐舞图像的雕刻技艺美........................42

一、雕刻形式...........................................42

二、构图特点........................................43

第四章合江汉画像石乐舞图像之文化特质..............................52

第一节汉画像石乐舞图像中中国传统文化的伦理意义.......................52

一、尊“礼”的等级制度.......................................52

二、倡“孝”的伦理规范...................................53

结语.................................63

第四章合江汉画像石乐舞图像之文化特质

第一节汉画像石乐舞图像中中国传统文化的伦理意义

艺术论文参考

“礼”在中国古代社会中具有象征意义,在中国文化中处于根基地位。从周公“制礼作乐”至清朝灭亡,“礼”始终是中国古代所追求的一种理想社会状态。中国的传统文化是一个范式体制,并且中国的社会和相关的传统文化长久以来一直被认为是一个超稳的结构系统,其中一个很大的原因,就在于它是在“礼制”的框架下形成的。中国文化里,和“礼”并列的就是“乐”。“礼”是中国古代政治的核心,它包含着仁、义、智、信、孝等一系列的伦理规范,这些伦理规范规定着人们在社会生活各个阶层中的行动,构成了古代的政治制度基础。

一、尊“礼”的等级制度

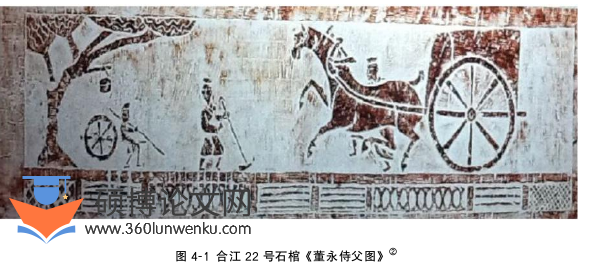

中国早期的礼乐制度是在殷商时期产生的,它起初只是一种象征着原始民族特色的习俗,后来逐渐被赋予了伦理道德意义,孔子以后的儒学也不断地赋予它新的含义。“礼以顺人心为本,故亡于礼经而顺人心者,皆礼也,顺应人情,是制礼的根本。”①正是由于这种特殊的礼乐体制所蕴涵的人生态度和与时代趋势相适应的价值理念,才使得“礼乐”在两汉得以发展并得以流传至今。孟子曰:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信”。①在儒家思想的影响下,通过礼乐的教化作用来实现移风易俗、社会统一,这是汉代统治者的主要治国手段。通过运用礼乐制度的教化功能,巩固统治,维护社会稳定,使其达到“六合同风,九州共贯”的最终理想状态。

在中国传统文化中,礼乐是密不可分的。乐原本是乐舞、乐曲、乐歌的总称,在礼制中,对不同等级的贵族在礼仪仪式中所用乐器的类型、数量、型制都有明确的规定,而且不能逾越。乐舞像作为一种艺术形式,其外在表现就是以艺术形象为载体,合江汉画像中的音乐舞蹈像所表现出来的内容,都是礼教思想对其支配和影响的表现。乐舞图中体现的礼乐题材,可以说是两汉时期礼乐教育思想的一个缩影。汉代乐舞和百戏所表现出来的画面内容,是通过基本的美学功能来传递礼教,它存在于音乐和舞蹈的表现形式中,以像达意;在审美快感和情绪的影响下,通过音乐舞蹈的形式,对主体的内心情绪进行塑形和表达,可以使人的身心(审美主体)与物体(乐舞表演)之间的双向互动,达到将情感体验与社会文明融合在一起的效果。“礼”“、乐”、“舞”是汉人美学精神的集中表现,也是民族君民和谐、天人合一的集中表达。

...............................

结语

合江汉画像石乐舞图像是历史遗留下来珍贵的文物资料,真实反映了当时人们的日常生活和社会面貌,表达了当时人们的精神诉求,是研究汉代历史与文化的重要史料。作为凝聚着中国传统绘画与雕塑技法于一身的艺术,汉画像石乐舞图像在中国艺术史上占有举足轻重的位置,从中我们可以看到中国古代传统艺术的诸多特性。汉代在中国古代艺术发展史上是一个承上启下的朝代,汉画像石是其极具代表意义的艺术载体,乐舞繁盛的场景在汉画像石里表现的淋漓尽致。本文以川南合江汉画像石中的乐舞图像为研究对象,把文献资料和实地考察相结合,梳理出本地独具特色的乐舞画像之后,再对其中极具代表性的墓葬精神进行了初步研究,以此来重现汉墓中乐舞艺术的独特作用。

汉乐舞在继承巴蜀、荆楚等地域文化传统的同时,也吸收了中原和西域间的各种歌舞,再加上汉代音乐性质的转型,使得合江汉乐舞图像具有独特的地域特色。汉人出于丧葬仪式和用乐观念的需要,将其以绘画的方式表现在汉墓石刻上。并且以楚文化浪漫情调为依据,还原了汉代乐舞的真实面貌,使得这些具有特定功能的音乐和舞蹈形象,成为一种不可或缺的艺术元素。这些汉画像石中所体现的乐舞艺术,既反映了当时音乐和舞蹈的盛况,又为历史资料提供了新的视角。如:盘鼓舞所用的盘鼓的数量与文献中所记录的不一致,文献中盘鼓数量统一,但从乐舞图像中可以看出,这些盘鼓的数量是不统一的;以及从来没有在文献资料中记载过的建鼓舞在乐舞图像中却随处可见,在图像中巫师们使用建鼓这种乐器,在祭祀仪式时将墓主人送入仙界;还有与祭坛匹配的乐舞图像在某种程度上体现了汉代的祭祀用乐状况,以丝竹乐器代替金石乐器,改变了先秦礼乐体系;汉代民间音乐兴盛、雅乐衰落,使得丝竹音乐的发展达到了史无前例的地步,是造成“一钟双音”消失的重要原因;在合江汉画像石乐舞图像中,伏羲、女娲手持鼗鼓、排箫图也是其地域的一大特色。

参考文献(略)