本文是一篇艺术论文,本文通过对川渝方言的发展和定义,川渝方言电影的审美特征,以及川渝方言和川渝方言电影之间的审美关系进行分析,得出了如上所述的结论。可以发现,在川渝方言电影的审美过程中,审美主客体双方都发挥了重要作用,不断地丰富审美活动,这样的审美流程便是川渝方言在电影艺术中的审美认知效应了。

第一章川渝方言电影的缘起及发展

第一节川渝方言的语言界定

艺术论文怎么写

川渝方言,顾名思义是指川渝地区使用的地方语言,川渝地区地处中国的西南部,位于长江的上游地带,自古便具备着得天独厚的自然环境。据《巴蜀移民史》记载,早在两百多万年以前,巴蜀之地便已有人类活动过的痕迹。但随着先秦时期以来,两千多年的历史潮流中,巴蜀地区一直受到战乱和移民活动的影响,导致其人员流动巨大,方言口音的变迁也十分复杂,其中,对巴蜀地区影响最大的移民活动就是为人们所熟知的“湖广填四川”。在进行川渝方言的语言界定时,主要从川渝方言的历史沿革和川渝方言的区域划分两个方面入手。

一、川渝方言的历史沿革

“川渝”一词出现于上个世纪九十年代,伴随着重庆地区独立成为直辖市之后出现,行政区上指如今的四川省和重庆市地区,文化区域则要更广一些,包括了少部分的云贵区域,在此之前,川渝地区也被称为“巴蜀”地区。巴蜀地区的由来十分久远,可以追溯到古蜀王国的时代,在刘逵注引的《蜀王本纪》中,曾提及“是时人萌椎髻左言,不晓文字,未有礼乐”。①这句话意为巴蜀地区的人们穿着前襟向左的衣裳,不通晓文字,也未有礼乐制度。这与中原地区人们的衣裳通常前襟向右,以及通晓文字和礼乐制度不同。由此可以得知,古蜀王国的文化与中原一带有所差异,因此,不管是从服饰还是从语言来看,巴蜀地域的文化都不属于中原的汉民族,而是一种属于少数民族的文化来源。关于巴蜀人民的族属问题,有不少学者提出过不同的观点,其中,以巴蜀人民可能为氐羌系民族的说法最广受认同,以此为依据,则大概能推测出古蜀国时期的主流语言为四川境内的羌语、彝语、纳西语和嘉戎语等和氐羌系民族血缘相近的亲属语言系统。

.............................

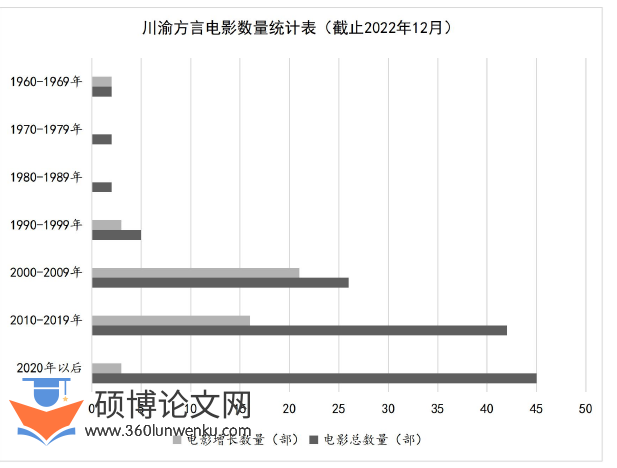

第二节川渝方言电影的发展概况

构成一部电影的最重要的艺术语言是画面、声音和蒙太奇。就声音而言,电影中的声音又是由音乐、音响和人物对白语言组成的,故人物的对白语言也是一部电影基本且重要的一个因素之一。众所周知,电影在诞生之初并不是有声的,伴随着1927年《爵士歌王》的问世,电影正式迎来了声画相结合的时代,也标志着电影艺术从视觉艺术转变为了视听综合艺术。就我国的电影史发展而言,第一部有声电影是1931年上映的《歌女红牡丹》,这象征着中国的观众们也拥有了鉴赏有声电影的审美环境。伴随着有声电影的出现,在普通话未曾普及的年代里,方言电影就已经出现了,1932年由导演汤晓丹执导上映的粤语戏剧影片《白金龙》被看做是中国的第一部方言影片。而就本文研究的重点川渝方言电影,下文将对其进行一个梳理。

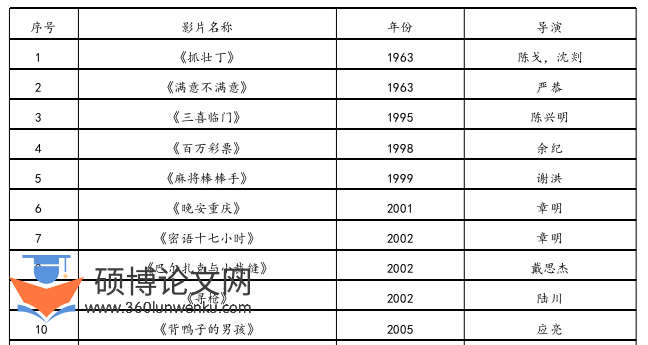

一、起源:六十年代初期

在中国电影史发展的早期,当时因国内尚未统一过日常口语,因此在这段时间内,地方电影的人物对白也多以地方口语为主。1963年由八一电影制片厂出品,陈戈、沈剡导演的《抓壮丁》被视为中国的第一部川渝方言电影,电影中的对白几乎全部运用了四川方言,讲述的是抗日战争时期,国民党为扩充军队,在四川农村大肆抓壮丁的故事。这是川渝方言与电影艺术的第一次结合,但在四川乃至全国的电影市场中都引起了观众强烈的反响和关注,审美受众们也第一次领略到了川渝方言电影的魅力,因此,这部影片也被称之为是一个时代的经典。电影《抓壮丁》的出现,为后来川渝方言电影乃至所有方言电影的发展和繁荣都起到了积极的引导和带头作用,也为方言与电影艺术的完美结合迈出了历史上重要的第一步。

随后,从国务院1956年《关于推广普通话的指示》发布,到1982年《中华人民共和国宪法》规定“国家推广全国通用的普通话”,将推广普通话的工作正式纳入法定位置的这一事件。川渝方言电影以及其他的方言电影都只在经历了短暂的出现后便销声匿迹,隐退到了电影市场的幕后。川渝方言电影在创作上也因此出现了三十年左右的空白期。在这个阶段中,方言在电影中的使用可谓微乎其微,方言电影在银幕上也几乎难觅踪迹,因此,在上世纪六十年代后期到九十年代初期的这一时间阶段里,川渝方言电影随之暂停了前进的脚步。但正所谓寒冬之后必有暖春,川渝方言电影的发展和繁荣还是因为时代的开放和审美受众的喜爱又重新屹立于电影市场中。

......................

第二章川渝方言电影的审美特征

第一节幽默之美

幽默之美是川渝方言电影一个非常重要的审美特征,在提及这类型影片时,许多审美受众的第一反应便是用“喜剧”、“搞笑”或“滑稽”这样的词汇来形容,但是其本质含义就可以概括为“幽默”①二字。所谓“幽默”,现在在学界大多沿用现代的释义,指事物荒谬,出人意料且引人发笑。早在亚里斯多德学派佚名者所著的《喜剧论纲》中就曾对喜剧的语言做了性质上的认定,认为喜剧的言词属于普通的、通俗的语言。喜剧诗人应当使他的人物讲他自己本地的语言,应当使一个外地人讲外地语。②由此可以看出,对于川渝方言电影,“喜剧”是其最基本的一个审美特征。

一、讽刺意味的幽默

中国近代学者林语堂先生曾提到:“幽默是与郁剔、讥讽、揶揄区别的,这三四种风调,都含有笑的成分。不过笑本有苦笑、狂笑、淡笑、傻笑各种的不同,又笑之立意态度,也各有不同。有的是酸辣,有的是和缓,有的是鄙薄,有的是同情,有的是片语解颐,有的是基于整个人生观,有思想的寄托。最上乘的幽默,自然是表示‘心灵的光辉与智慧的丰富’,……各种风调之中,幽默最富于感情。”①可以看出,“幽默”的含义是深刻复杂的,故由此衍生出的“幽默之美”这一审美特征也是丰富的。在这部分中,主要探讨的对象是幽默中的讽刺性幽默在川渝方言电影中的使用。

川渝方言电影作为一种审美形式多样化的艺术类别,其幽默美的表现也是丰富的,在许多的川渝方言电影中,也可以发现讽刺的幽默美的运用。这得益于传统的川剧对川渝方言电影带来的巨大影响,众所周知,川剧就一直非常重视丑角的塑造,而这样的艺术特色也深深地影响了川渝方言电影中人物塑造的构思方式。如在1963年上映的第一部川渝方言电影,也是由同名话剧改编而成的电影《抓壮丁》中,里面有非常多的丑角人物形象,比如影片中的地主李老栓和王保长这两个角色,是典型的“反派丑角”,他们在剧中不仅仅有许多搞笑的台词,连人物形象也是带有幽默的特征。有一个情节是卢队长和王保长在村口的石碑面前谈话,说到村民为了不被抓壮丁出钱走关系时,两人就钱财问题产生了分歧,王保长表面上对卢队长很忠心,其实背地里并非如此,所以在卢队长走后,他才敢偷偷地骂卢队长:“你是老鹰吃麻雀,你毛毛爪爪你都不留一点儿……。”这句话中有一个歇后语,即老鹰吃麻雀,指一口吞,不留一点羽毛和爪子,在电影中用来形容卢队长的贪婪,这也是一种隐喻的表达,用老鹰来代指卢队长,麻雀代指金钱,喻底则是贪心的含义。这句话的幽默之处不止在于歇后语的运用,同时还表现在叠音词的运用和川渝方言特有的语调上,词汇的重叠除了作为一种构词手段,增强词汇的丰富性之外,还承担了一定的语法功能。其中最主要的一项就是改变词汇的语类,将原本是量词、动词和形容词的词汇重叠或加上重叠词缀后变成名词。如“毛毛”和“爪爪”这两个词都使用了叠音词,会在语气上有一种重复的加强,相比于普通话的正式表达,这种说法无疑会更具地域特色,也把王保长这个角色的愤怒和卢队长的贪心表达的更加直观。

............................

第二节质朴之美

除了幽默之美外,川渝方言电影还具有质朴之美这一审美特征,这种质朴之美并不只是在于情节讲述、人物刻画和环境塑造之上,同时,对于电影中的语言运用也具有一种直白的表达,比如川渝方言中的语气词、叠音词和歇后语等等都是来源于当地的特殊的表达,这就是一种质朴的美感。但是这对于川渝方言电影本身而言并不是坏事,相反,这种质朴美的呈现,也恰好是川渝方言电影有别于其它电影类型的一个重要特征。在这一个特征的范畴中,可分为大巧若拙的质朴和外隐内显的质朴。

一、大巧若拙的质朴

所谓“质朴”,这是指一种自然状态,形容一个人的天真自然,心无旁念。最早的出处来源于中国汉代儒学家董仲舒的《春秋繁露·实性》:“此皆圣人所继天而进也,非情性质朴之能至也。”在后世中,“质朴”一词除了可用于形容人之外,亦可形容环境、事物等,有时候也会放在艺术作品的赏析中作为一种艺术审美风格来观照。而所谓“大巧若拙”,就该成语本身的含义来说,指真正聪明的人,很少显露自己,从外表来看,会显得比较笨拙。此处借用这个成语,意欲表达在川渝方言中,真正有含义的词汇和语句,在表面文字的呈现中,会显得较为朴素自然。川渝方言植根于川渝地区,和当地的文化在常年累月的过程中已经融为一体,很多独特的地域表达都不需要刻意的字斟句酌,反而是以一种非常直观的描述运用在川渝方言电影中,这也正是体现出了一种大巧若拙的质朴美感。

在川渝方言电影中,质朴之美的展现如上文所诉,不只是体现在剧中人物上,更体现在电影题材和故事背景上。如2006年上映的川话版电影《疯狂的石头》中,主人公包世宏就是一个具有质朴之美的人,他在剧中的人物形象是一个保安,但是在面对“石头”的诱惑时,能坚守自己的底线,不被利益蒙蔽,这也正展现了川渝地区许多如同包世宏一般的生活在底层但是心地善良保有自然淳朴之心的人们。对于川渝方言电影而言,小人物具有英雄情怀的人物情节并不少见,在2016年上映的川渝方言电影《火锅英雄》中,也有所体现。主人公刘波在面临火锅店即将倒闭以及欠下高利贷的巨大压力下,虽然也表现出过对银行金库的心动,但是在自己从小到大的英雄梦的影响下,内心的正义还是战胜了邪恶,最终与自己的好兄弟和朋友一起打败了真正的匪徒。就此看来,这部影片在人物塑造和故事情节上都体现了质朴之美的特点。

...............................

第三章电影中川渝方言的审美认知效应...............................36

第一节营造审美环境..............................36

一、人物塑造的环境.......................37

二、故事情节发展的环境.....................40

第四章川渝方言在电影中的审美价值呈现.............................59

第一节审美情感的迁移..............................59

一、语言美感的迁移..........................59

二、艺术门类之间的迁移...............................60

结语............................64

第四章川渝方言在电影中的审美价值呈现

第一节审美情感的迁移

所谓审美情感的迁移,也叫审美迁移或审美转移,即审美移情理论注意到人们将主体情感赋予客观物象这一事实,关注的对象在于对感性经验的陈述而没有对审美移情在心理活动中的情况作以分析,情感在审美认知活动中的作用是显而易见的,因此分析审美的移情必须首先从情感的作用入手,从审美的角度对移情的情感效应进行探讨是发展审美心理学的重要途径。

一、语言美感的迁移

在本篇论文中,探讨的重点是川渝方言在电影艺术中的审美认知效应,其实,从川渝方言电影的审美感受来分析,其审美特点本就主要来自于川渝方言自带的审美属性。在川渝地区,大多数的人们在日常生活中,都是使用川渝方言进行对话和交流的,这些语言的表达即使单独拿出来,也是独具美感的,但是若将它们放入电影艺术之中,这种独特的美感则会被无限的放大。

首先,从电影艺术的特征来看,电影作为一门综合类艺术,它结合了视与听两方面的感觉器官,在进行审美鉴赏时,人们通常会沉浸在较为安静环境之中,这种听觉的感受就会在一定程度有一种加强。川渝方言作为一种语言,在审美的过程中,自然也是主要依靠耳朵的听觉的,所以,在这个层面上,川渝方言但从语音上就已经能给审美受众带来审美体验了。其次,川渝方言与电影艺术的嫁接还会综合多方面的因素,除了唤起听觉形象,电影的画面、情节和蒙太奇等艺术语言也能从多个角度来辅助川渝方言加深审美情感,这也是一个融合了众多审美元素而产生的审美效果。

可以看出,在语言美感的迁移过程中,有两个步骤,一个是语言借助人类的听觉发挥作用,产生听觉形象和听觉上的美感;另一个则是语言和电影艺术融合之后能调动多个感觉器官,产生出独特的综合性美感。在这个活动中,实际上也是一种美感从语言本身迁移到电影艺术中的过程。

艺术论文参考

...................................

结语

川渝方言电影作为一类较受观众欢迎的电影类型,一直以来都有不少学者对其进行研究,但是在其中,大多数的研究成果都是围绕着作品本身进行展开的。但是,川渝方言电影能有如今较为成功的局面,也离不开审美受众对它的支持和喜爱,因此,在进行分析时,也应该注重把握审美受众的心理,从他们的心理认知效应来反观川渝方言电影的特点和审美主客体之间的联系。以此作为研究的重点对象来进行论文的写作,故本篇论文除绪论之外,共分四章,通过分析得出了如下结论。

首先,在第一章中,论述的内容是川渝方言电影的缘起与发展,在这部分中得出了两个小结论,分别是川渝方言的界定和川渝方言电影的定义。川渝方言是指“湖广填四川”大移民运动之后逐渐形成并稳定的为川渝地区的汉族人民所使用的一种地方方言;川渝方言电影则是指电影中的主要人物对白以川渝方言为主,并且能够起到促进剧情发展作用的影片,其类型可以分为完全川渝化的方言电影和川渝方言版本电影。其次,在第二章中,主要围绕川渝方言电影的审美特征来展开。得出的结论是川渝方言电影的审美特征包括幽默之美、质朴之美、粗犷之美和阴柔之美。其中,幽默之美包含了讽刺意味的幽默和乐天态度的幽默;质朴之美包含了大巧若拙的质朴和外隐内显的质朴;粗犷之美包含粗鲁强横的粗犷和大气豪迈的粗犷;阴柔之美则体现在川渝地区女性说话时的柔婉中。再次,在第三章中,是本文的最核心部分,论述的内容关于川渝方言在电影艺术中的审美认知效应,结论是主要具备四个作用,分别是营造审美环境、烘托审美氛围、升华审美情感以及增强审美理解,这四个作用相辅相成,互相联系,共同建构起川渝方言电影的审美认知效应,又共同的奠定了川渝方言电影的审美价值基础。最后,在第四章中,主要围绕川渝方言在电影艺术中的审美价值呈现来展开论述,这部分主要从审美情感的迁移和川渝方言在电影中运用的思考来阐述,川渝方言电影作为一种特殊的艺术形式,融合了川渝地区当地的文化特色,具有一定的审美价值,其价值便可通过这两点展现出来。

参考文献(略)