本文是一篇艺术论文,笔者通过对陶工移民入滇的研究,对云南制陶业的广泛了解,对华宁陶的深入探索。笔者从这部“野史”中读出了开拓视野,兼收并蓄,因地制宜,勤劳致富的生存之道,华宁陶传承了大量了中原文明和官窑工艺,华宁器更承载的是工艺之道,平民之道。

一、陶工入滇的历史大背景

(一)传统制陶业中陶工的生存形态

在原始社会以及封建社会早期,制陶业的整体发展状况对陶工的生活影响重大,陶业在区域间的兴旺与否直接决定了陶工生活水平的高低,人类使用陶器越普遍,陶工的生活自然越优渥。然而随着封建社会中央集权的发展,情况便有所不同。

在封建集权统治之下,繁重的徭役和赋税是压在制陶从业者的生产生活之上的重负。蒋祈在《陶记》中记载了南宋景德镇日陷凋敝的窑业生产,“闻镇之巨商今不如意者十之八九,官之利羡,乃有倍蓰之亏,时耶?”蒋祈在此分析了窑业不如意的诸多原因,其中最重要的是各种赋税名目的繁多,加上地方官吏豪强的勾结对窑户、瓷商的压榨。

元代推行匠籍制,工匠成为官府统一管理的官匠,剥夺个人生产的自由,从而只能受官府的盘剥。

明清两朝在景德镇设立御器厂来满足宫廷用瓷,其对陶工的剥削情况在明代的官方文献中有所揭示,可以看到地方官因为宽恤陶工疾苦而上书请求停止或减免烧造任务。明代嘉靖时期御器厂完不成的任务采取官搭民烧的合作生产模式,对再度民窑进行盘剥。遇有烧造任务时“官窑户辄布置民窑,而民窑且不克事也”。

清《窑民行》中提到:“陶业活多人,业不与时偶。窑户利生财,穷工身糊口”。窑业在集权的统治下仅使少部分督造人员变得富裕,大量从事具体生产烧造的陶工则是被压榨剥削的劳工罢了。以《窑民行》为线索陶业生产以及陶工生活情况的具体分析来看,传统陶业是一种高消耗、产能的生产方式。广大陶工沦为生产中被剥削的对象,而不曾给予必要的照顾。于是陶工处于一种被动的恶性循环,制陶只是为了维持生计,技艺的传承就显得僵硬被动,从而丧失了手工艺的精气神。在古代中原地区的陶业是商人、官府获利的机器,明清宫廷“一朝以九万有奇之器用,而取办于一方”的对大型窑口的超经济剥削,陶工便是处于这条极不平等的经济链条上最受压榨的阶层。

....................................

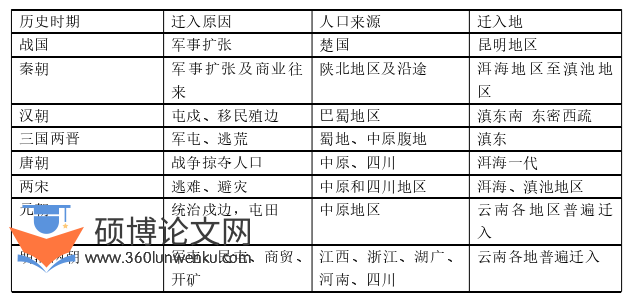

(二)云南历史上的外来人口迁入情况

1.先秦

战国时期楚国庄蹻入滇,是历史上有明确记载的第一次人口迁移进入云南,自湖广地区经贵州而入云南的楚国军队成为历史上中原地区第一批进入云南的移民。

2.秦汉时期

大秦王朝为巩固帝国边防,开发西南边疆地区,派遣官吏管辖,并下令修筑五尺道,打通道路,这批官员和军人有陕北地区及沿途征调而来,最终留在了云南成为汉族人口的一部分。汉武帝元丰二年(公元前109年)出兵征服了滇王,设立益州郡于滇池县(今晋宁),下辖24个县。以滇池为中心大致包括今天的云南省内昆明、楚雄、大理、曲靖、保山、红河、玉溪等广大地区。当时出兵古滇国以蜀地为基地,开凿“南夷道”未解决筑路民夫的粮食供应问题,招募了内地农民到西南边区屯垦,这些农民因此沿途定居下来直至云南腹地。在汉王朝建立郡县的同时,不断向云南地区移民,通过屯田来保卫郡县统治。从当时的滇文化出土文物来看,除了大量兵器外,滇人使用镰、斧、锄已经非常普遍,并且豢养大量的牛、马、猪、羊、犬,掌握了牛耕技术。这些都是由迁入的军屯以及民屯所带来的。

此外两汉时期,蜀地发生动乱,导致当地民众无处安生,部分人口逃离故土流落到了云南。入滇的人口在当地编入户籍后,要向政府缴纳租税,成为了中央王朝在边郡统治的主要经济与社会基础。汉武帝在大理设置叶榆县,开辟了南方丝绸之路,大理成为“蜀身毒道”(四川与印度身毒之间的必经之路),洱海地区完全置于中央王朝直接管辖之下。随之中原地区先进的生产技术和文化在大理得到了广泛的传播,铁器开始出现逐步取代了青铜器,生产力得到提高。大理地区发现的汉晋时期墓葬,在形制和出土器物上都与中原相同。

艺术论文怎么写

...............................

二、陶工入滇的在地化发展

(一)迁入的陶工在云南各地的分布情况

云南是一个多民族制陶丰富的省份,汉族、白族、彝族、傣族、藏族、佤族、怒族、纳西族等都保持了不同风格的制陶技艺。从慢轮到快轮,从堆烧、闷烧到釉烧,云南本土的少数民族其窑口集中在滇西南,多为以家庭为单位的个体制陶作坊,成型工艺多为捏制、盘筑、慢轮,采用平地堆烧、薄壳窑或者竖穴窑,烧成温度在700-1000度的白陶、黑陶以及低温釉陶。

迁入云南的陶工在云南地区所建立的窑口几乎都出现在元代至明代期间。其特点是窑厂规模较大,即使有一些窑厂规模较小但分布较为集中。主要以快轮成型技术,龙窑或馒头窑烧制,烧成均为高温粗陶、釉陶和粗瓷。据袁见齐等在《云南矿产志》和《云南地质与矿产》所言,永胜、曲靖、建水、玉溪、玉门、华宁等县也有瓷土和长石。也因此这一时间所建立的窑厂分布情况如下:滇东北的东川市;曲靖地区的曲靖、陆良、师宗、罗平、会泽、宣威;昆明市的石林、宜良;玉溪市的玉溪城区、华宁;红河州的建水、个旧;思茅地区的思茅、墨江、西盟;临沧地区的临沧、耿马;保山地区的隆阳、腾冲、龙陵;德宏州的陇川、瑞丽、芒市;大理州的凤仪、鹤庆、祥云、剑川;丽江地区对丽江、永胜等。

...................................

(二)移民潮中诞生的华宁陶

1.华宁陶的由来

华宁县属于滇中腹地的玉溪市管辖,元代以来便是玉溪窑体系下的制陶区域。但咸丰四年的华宁碗窑村《重建慈云寺功德碑》中记载:“治北里许,华盖山下,大明洪武年间,有车姓者由江西景德镇来滇,卜陶于此,为生活计,继则汪氏,彭氏、高氏以及范,刘、柯、杨诸姓因亲及亲,因友及友接踵而至,逐萃处焉……”。此外华宁陶传承人汪大为先生的族谱中开篇写到:“汪氏原籍乃南京应天高石坎柳树湾人氏,皇明初应征来滇……”。

所以华宁地区有明确记载的制陶年代是明洪武年间。这些移民陶工既是陶瓷的生产者,又是陶瓷产品的消费者,有力地促进华宁窑业的发展。起初华宁陶承袭玉溪窑的风格,学习景德镇烧造青花和青瓷,明中后期,华宁陶与福建漳州窑、宜兴陶等交流学习,烧造高温釉陶以及陶塑技术,在云南地区形成了独树一帜的地域风格并传承发展至今。

2.工艺特征影响(材料、成型、装饰、釉料及烧成)

(1)陶土

华宁不仅有悠久的制陶历史和优越的自然地理条件,还有丰富的陶土资源,从而使生产优质陶器得到基本保证,华宁陶土主要有白浆和泥浆土两种,华宁的陶土主要分布于碗窑村周围的龙山、小白坟山、华盖山、大背篓山附近,含有三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铁、氧化镁、氧化钙等成分。由于陶土的直立性和可塑性好,相对黏性较弱所湿坯不能直接用太阳晒,甚至大风都容易使得刚成型的坯体形成裂纹,通常采用室内阴干的方式解决这一特性。

古往今来,华宁的窑工祖祖辈辈便在碗窑村周围挖陶土,这种深灰色的陶泥挖掘颇为不易,因为这种泥料深埋在泥土下,要挖5米才能见陶土(如图8)。刚兴起烧陶时是窑户自己挖泥,后来陶器业兴盛起来,出现了简单的劳动分工,窑户业主不需挖泥,由那些贫困的人家挖了再卖给窑主。

............................

三、陶工入滇背景下的华宁陶风格的形成.................................35

(一)华宁陶的品类分析..............................................35

(二)华宁陶的造型设计分析...........................46

(三)华宁陶工艺文化内涵分析...................................49

四、融合与调试:华宁陶工的生存智慧与启示............................52

(一)华宁陶工的生存智慧..........................................52

1.明清的华宁陶工....................................52

2.现在的华宁陶工...............................53

(二)现代“外来陶工”的再介入与华宁陶的创新设计.............56

(三)设计实践:大象咖啡具...........................59

结语...............................68

四、融合与调试:华宁陶工的生存智慧与启示

(一)华宁陶工的生存智慧

1.明清的华宁陶工

艺术论文参考

迁滇的陶工与当地民族融合交流,推广农耕技术,发展手工业。其中的陶瓷烧制技术与当地的陶土,釉料和丰富的燃料结合起来,使陶瓷的生产得到了发展。这些陶工既是陶瓷的生产者,本身也需要通过所制陶器来正常生活,通过在当地的不断实践,有力地促进华宁窑业的发展。

明早期华宁地区的陶工在玉溪窑体系下,主要学习景德镇烧造青釉、青花瓷器。华宁碗窑村陶业兴起在明初的说法在考古资料上也得到了证实。但在明末,在景德镇青花瓷的强大冲击之下,由于受瓷土、釉料质量的限制,以及瓷土淘洗不精细、制作工艺简化等技术约束,云南青花瓷的生产性价比不高,逐渐衰落。云南当时许多窑口逐步放弃了青花瓷的生产,改为制作粗陶或逐渐停烧。但在华宁的陶工却选择了另辟蹊径,持续开放学习内地各个名窑的先进技术,兼收并蓄,将所学各地窑口工艺灵活应用在日常生产中。结合云南丰富的矿产资源,将自身的釉色特点发挥到了极致;结合丰富的民族文化环境,为不同民族的生活习惯,文化信仰精心设计在中原儒家文化审美体系下结合少数民族的审美与使用习惯的日常器物。

迁入华宁的陶工除祖籍江西之外,还有一部分来自南京的柳树湾高石坎村,明皇宫所需琉璃陶构件便是来自南京的陶工所擅长烧造的。他们随移民大潮来到了华宁地区,与江西的陶工一同将华宁陶的艺术水准推向了一个新的高度。他们不光用烧制琉璃建陶的技术为当地官府,庙宇和宗祠提供相应的建筑构件,还广泛地制作不同信仰下的造像陶和相应的祭祀实用器具,极大地丰富了当地人的精神文化生活。这么多不同的宗教题材陶器出自同一窑口,侧面证明了当地的文化交流充分,和谐有序。

.................................

结语

中国陶瓷史浩浩殇殇数千年,人们关注的焦点通常会落在以景德镇为首的官窑体系当中,毋庸置疑他们集中国古代科技与艺术之大成,属于中华文明的正史。正所谓器以载道,他们承载的是几千年皇权统治的王道以及王道下的儒家文化思想。而一部文明的“野史”于元末明初在西南地区云南省玉溪市的华宁地区悄悄书写至今,在这里可以看到人口的大迁移,文化的交融和手工艺者的辛劳与智慧。

本文首先从中国古代制陶业的迁移进行阐述,手工艺者随政权统治的不断扩张而南下,将中国的制陶中心由黄河流域逐渐向长江流域转移。其次,云南作为中国版图的西南边疆,其稳定发展对于历代王朝建立后的长治久安都很重要,长达千年的移民戍边,在元末明初终于使得云南地区与内地彻底统一在一起。接踵而迁入云南的制陶工匠在滇东南地区最终形成了庞大的玉溪窑体系,以快轮拉坯或陶模印坯等塑造手段;以多种金属氧化物为着色剂的釉料工艺;以罩匣钵在多窑室阶梯型龙窑为主的烧成方;以农耕文化为核心的儒家思想主导下的审美趣味。在这样的制陶体系下使得云南制陶业的工艺水准与中原地区无异。其中华宁一处的陶工在变化中求生存,逐渐地走出一条适合自己的道路来。使得此处的窑火延续至今。最后,通过对陶工移民入滇的研究,对云南制陶业的广泛了解,对华宁陶的深入探索。笔者从这部“野史”中读出了开拓视野,兼收并蓄,因地制宜,勤劳致富的生存之道,华宁陶传承了大量了中原文明和官窑工艺,华宁器更承载的是工艺之道,平民之道。

参考文献(略)