第 1 章 绪论

1.1 研究背景

华为从 1987 年 2 万元起家,到 2018 年总营业收入近 7000 亿人民币,首次突破千亿美元大关,华为因此而成为千亿美元的企业。在全球继三星、苹果之后,华为是第 3 家迈入千亿美元俱乐部的电子公司。5G 时代的到来,标志着华为在技术标准、专利、设备(基站设备,光通讯设备)、协议支持等方面已处于国际领先地位;标志着华为已掌握了制定新一代移动标准的话语权;标志着华为站在了通讯行业产业链的最顶端。华为的成长与蜕变,不仅是中国制造的象征,中国企业的骄傲,同时引领了世界通讯行业的发展。而华为的这些骄人的战绩,与任正非的非凡的管理思想、经营理念和领导行为密不可分。

任正非的危机意识非常强,早在 1995 年,华为正处于蒸蒸日上的时候,任正非就意识到华为的“冬天”即将来临,呼吁华为人要时刻准备好过冬的“小棉袄”,迎接“严寒”的考验。由于任正非敏锐的洞察力、预见力,使得 IT 界真正的“冬天”到来之时,他能带领华为坦然迎接“严寒”,从容渡过考验。

任正非认为,领导者不仅是企业的“报时者”,更是“造钟者”,通过“造钟”而建立起来的制度和企业核心价值观,才是企业可持续发展的源动力。

任正非曾讲过,真正企业的领导者都应该知道,唯有抱元守一,聚精会神,全力以赴,才能创造出独一无二的产品,才能真正实现企业的终极目标——以客户为中心,一切对客户的最终产品负责。抱元守一就是发现企业优势后,聚集能量,饱和进攻。华为轮值 CEO 郭平,在 2016 年新年致辞中曾说:“28 年来,我们从几百人对准一个城墙口冲锋,到后来,几千人,几万人,到现在的十几万人,仍然还在对着一个城墙口冲锋。无论遇到什么困难,我们从来就没有放弃过、畏惧过,也绝没有屈服过,一直在英勇奋斗。”华为做到了惟精惟一,允执厥中;华为为消费者带来了福祉,做出了令消费者满意的、极致的好产品。

积极领导(Positive Leadership)是指领导者关注组织及成员优势、能力和潜力(Buckingham 和 Clifton,2001),培养其向善(美德)取向,并帮助他们取得非凡的、惊人的、超出预期成就的积极领导方式(Cameron,2012)。研究表明,积极领导能提高领导者的工作效率,有助于其成为更积极的领导者。Cornum 等(2011)认为,积极领导不是与生俱来的,任何人都可以学到,领导者可以学会积极,并且能产生非凡的绩效。积极领导对组织及成员会产生积极影响,且这种影响具有普适性,正如 “向阳效应(Heliotropic Effect)”一样(Cameron,2013a)。研究显示,人们在思想、判断、情感等方面都存在着对积极事物的偏爱,积极是人们首选的自然状态,就像其它生物系统一样。

.................................

1.2 研究目的

(1)修订积极领导的测量量表

由积极领导的权威界定和内涵分析(Cameron,2013a)可知,积极领导的首要目标是帮助组织及成员取得非凡的、惊人的业绩,但发现优势和真正乐观是帮助积极领导完成首要目标的关键与核心,且发现优势和真正乐观这二者缺一不可。但在目前最新和较权威的积极领导测量量表中(Sarah 和 Tim,2019),发现优势和真正乐观这两个核心内容并没有得以充分体现。因此,本文拟引入刺猬理念的三环理论和斯托克代尔悖论,通过积极领导概念、内涵与维度识别;生成量表题项;优化量表题项和量表验证等环节对积极领导量表进行修订,为积极领导的测量提供更科学的测量工具。

(2)从心理韧性视角揭示积极领导的动态形成机制

由于积极领导是一个动态的行为,它会随着组织内外部环境的变化而变化,其具有动态性、演变性(Mullen 和 Kelloway,2009;Tafvelin 等,2011);领导者的心理韧性是积极领导形成的主要前因变量(黄培焰,2017;Windle 和 Gill,2011;王天东,2020),因此,从心理韧性视角揭示积极领导的形成过程和条件因素具有重要研究意义。本文拟通过认知情感加工系统(CAPS)揭示心理韧性对积极领导影响的动态中介机制,并借助特质激活理论识别出中介机制存在的重要边界条件,构建心理韧性对积极领导影响机制的理论模型。同时,采用多阶段追踪调查的方式收集问卷数据,分析和检验理论模型及其研究假设。

(3)从创新绩效和组织公民行为视角揭示积极领导的影响效果

积极领导的首要任务之一就是帮助组织成员实现非凡业绩(Cameron,2013a),而非凡业绩能从员工的创新绩效和组织公民行为中得以充分体现(Janssen,2000;韩翼等,2007;Cameron,2013a;Borman 和 Motowidlo,1993;Organ,1997)。因此,积极领导对员工创新绩效和组织公民行为的影响研究具有重要的意义。本文拟通过社会认知理论揭示了积极领导对创新绩效和组织公民行为的作用机制,构建积极领导对创新绩效和组织公民行为影响机制的理论模型。同时,采用配对调查和追踪调查的方式获取问卷数据,并利用跨层次分析技术对数据进行分析,以检验理论模型及研究假设。

...........................

第 2 章 文献回顾与评述

2.1 积极领导的概念与测量

2.1.1 积极领导的概念

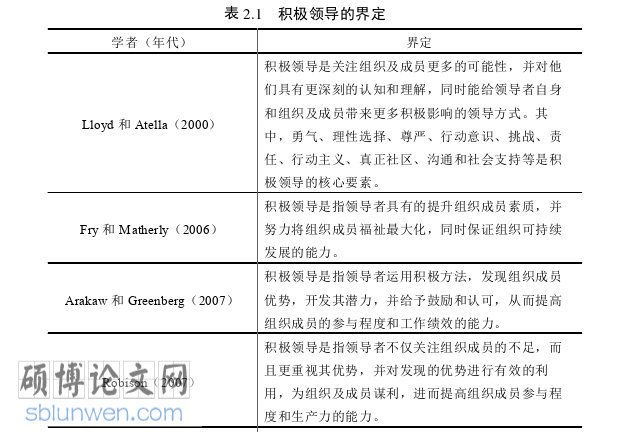

学者对积极领导(Positive Leadership)的关注可追溯到上世纪 90 年代末。1998年美国心理学协会(American Psychological Association)的年会上,刚刚当选为该协会主席的马丁·塞里格曼(Martin E.P. Seligman)进行了一个主题演讲。在演讲内容中,他曾说到一个重要的观点——目前的心理学在“种族冲突困境”和“积极心理学”等方面并没有起到足够作用,也就是说,心理学并没有在因种族歧视而产生的冲突中起到真正缓解或解决矛盾的作用,也没有起到提高人们生活质量的作用。马丁·塞里格曼认为心理学学科研究存在的主要问题是过于关注人们的心理疾病治疗,而忽略了人们共同而迫切需求的问题——“人人都渴望更充实的生活”。也就是在这次会上,“积极心理学”这个名词开始进入了人们的视野,引发了学者的关注和研究。塞里格曼在发言中还明确指出,积极心理学应是理解和构建个体最积极品质的一门科学,积极的品质包括乐观、职业道德、使命感、勇气、洞察力、社会责任等。塞里格曼对心理学应用不足的认识和对积极心理学的深入思考,激发了学者对积极心理学研究的浓厚兴趣,先后研究了积极心理学对个体和团队的影响;把积极性和积极心理学的主要元素应用到领导科学,研究领导行为和积极性对团队绩效或组织绩效的影响等,由此积极领导研究的雏形产生(王天东,2020)。

最早对积极领导的界定是在 2000 年,是由 Lloyd 和 Atella 两位学者进行的界定。他们认为积极领导是关注组织及成员更多的可能性,并对他们具有更深刻的认知和理解,同时能给领导者自身和组织及成员带来更多积极影响的领导方式(Lloyd 和Atella,2000)。其中,勇气、行动意识、沟通和社会支持等是积极领导的核心要素。之后有学者从不同角度对积极领导进行了界定,由于积极领导是一个比较新的概念,因此,学者对其认知存在片面性。文献回顾发现,截止到 2012 年,对积极领导更为科学、严谨的界定才出现,是由 Youssef 和 Luthans 通过多年深入、系统研究之后实现的(闫艳玲,2014)。Youssef 和 Luthans(2012)将新旧领导理论和积极性理论结合起来,基于整体方法论视角,提出了积极领导的概念框架,即积极领导是指领导者具有特质、过程、行为与绩效的整体和系统体现,这些体现能不断提升领导者、被领导者及其所在组织的优势、发展潜力和能力。为此,闫艳玲(2014)将积极领导界定为领导者不断提升的具有杰出才能、优势及发展潜力的领导行为。

企业管理论文参考

2.2 积极领导的形成

领导者的自我构建、人格特质和领导过程中出现的相关环境因素是影响积极领导形成的重要方面(黄培焰,2017)。

2.2.1 自我构建对积极领导的影响

领导者的自我构建(leaders’self-constructs)中的“自我”是指一个丰富的、差异化的系统,实际上“自我”更多的是自我的集合或联合(Markus 和 Wurf,1987),而不是对每个个体都是完全一样的统一整体;“构建”是指领导者对所处环境进行角色识别和角色扮演,但每个个体在进行角色识别和角色应尽的责任、义务时是有差别的,这个差别与其自身的认知、情感、目标与价值观、情感、期望和自我调节计划密切相关(Hannah,2009)。因此,领导者的自我构建不是一个统一的集合,其具有差异性。

领导者进行自我构建的主要原因是随着组织以越来越快的速度进行调整和发展,领导者必须面对不可预知的、往往是相互冲突的需求(Katz 和 Kahn,1978;Van 和Poole,1995;Burke,2002)。多样化的需求不仅对领导者所拥有的知识和技能的广度提出了挑战,而且也考验着领导者自我意识的适应性和灵活性,考验着领导者如何将自己与他们必须履行的多重社会角色联系起来(Mahoney 和 Stattin,2000)。因此,为了满足组织的要求并对组织成员产生积极的影响,领导者的自我建构必须高度复杂(Schneier,1966;Linville,1987,Woolfolk 等,2004),同时还必须具备一系列积极的特质、状态、情感、目标、价值观和性格优势(Snyder 和 Lopez,2002;Peterson和 Seligman,2004)。这些特质、状态、情感、目标、价值观和性格优势能够为领导者提供人际关系资源,从而提升领导者在广泛的角色领域中的有效性。

领导者的自我建构是推进积极领导理论的逻辑起点,是理解积极领导的核心(Hannah,2009)。为了支持这一观点,Kihlstrom 和 Klein(2010)指出,自我是“认知、人格和社会心理学的结合点”。还有学者认为,自我建构与领导能力有特别的相关性,因为领导能力是从主动寻求领导经验的努力中发展起来的(Lord 和 Hall,2005),将自己视为潜在的领导者通常是追求这些经验的先决条件,而且这些条件也为从这些经验中获益提供了一个关键的自我构建(Hannah,2009)。领导者的背景和角色需求与自我构建相互作用,产生积极、有效的领导(Hannah,2009)。领导者的自我构建在满足一定条件下,可通过认知情感加工系统(Cognitive Affective Processing System,CAPS)促进有效领导行为产生(Hannah,2009)。CAPS 由认知、情感和自我调节系统组成,这些系统被输入模式激活,并产生相关的领导行为特征(Hannah,2009)。领导者的自我构建能激活 CAPS,被激活的 CAPS 是一个强大的行为决定因素,因为这样在工作中的自我,不仅包括可以被个体评估或承认的显性维度(Markus和 Wurf,1987),还包括内隐加工和内隐记忆的激活隐性维度,这对个体的认知、情感和行为将产生很大的影响(Schacter,1987)。

.............................

第 3 章 积极领导的量表修订 ........................ 43

3.1 问题提出 ............................... 43

3.2 概念、内涵与维度识别 ............................ 46

第 4 章 心理韧性对积极领导的影响机制 ..................................... 87

4.1 问题提出 ........................... 87

4.2 理论基础与理论模型构建 ................................90

第 5 章 积极领导对创新绩效和组织公民行为的作用效果 .................. 137

5.1 问题提出 ................................ 137

5.2 理论基础与理论模型构建 ........................... 140

第 5 章 积极领导对创新绩效和组织公民行为的作用效果

5.1 问题提出

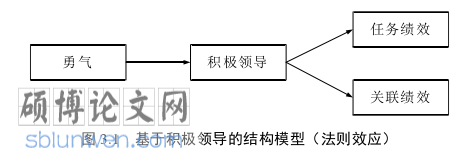

由文献梳理可知,积极领导对个体层面的影响是积极领导影响效果的重要体现(黄培焰,2017)。如积极领导将通过规范影响、榜样作用直接影响追随者的积极组织行为(Hannah,2009)。积极领导能表达更多的积极情感,感染组织成员的积极情感,促进成员积极自我建构的发展(Hannah,2009)。在工作场所表现出勇气的性格力量的领导者已经被证明可以改变追随者的信念,使他们也感觉到被赋予了力量(在他们的临时或可能的自我中),并且可以开始勇敢地行动(Worline 等,2002)。积极领导能使组织成员在工作中表现出更高的幸福感和积极情绪的存在(Kelloway 等,2013);积极的领导能够提高组织成员的绩效和承诺,改善沟通和人际关系,能够创造积极的工作环境,激发创新(Cameron,2013)。积极领导的管理方式和方法可以对组织成员在生理健康、情感健康、大脑功能、人际关系和学习方面产生益处(Cameron,2013b)。积极领导已经被发现可以帮助人们完成他们从来没有期望完成的结果(Cameron,2013a)。

虽然积极领导对个体层面的研究成果较丰富,但基于积极领导对员工工作绩效影响的研究,仍存在以下不足:

(1)缺乏积极领导对工作绩效影响研究的足够关注

虽然,以往学者研究认为,积极领导能影响组织成员的积极组织行为(Hannah等,2009);积极领导能够提高组织成员的绩效,激发创新(Cameron,2013);积极领导能帮助组织成员完成他们从来没有期望完成的结果(Cameron,2013a)等,但积极领导对工作绩效影响的研究成果甚少。然而,积极领导的核心内涵之一是帮助组织成员实现非凡业绩(Cameron,2013b),而非凡业绩指的就是更高的绩效(Locke 和Latham,2002)。组织成员是否实现非凡业绩的一个重要考核指标就是员工的工作绩效,因为工作绩效指的就是员工从事某项工作的成绩和结果(彭剑锋和徐芳,2003)。但是,从目前的研究看,缺乏积极领导对工作绩效影响研究的足够重视,不利于积极领导核心作用效果的充分体现,不利于积极领导在管理实践中的有效应用。

企业管理论文怎么写

第 6 章 研究结论与展望

6.1 研究结论

(1)“积极沟通”、“积极意义”、“发现优势”、“真正乐观”四维度测量积极领导,更具科学性和实用性

文献检索发现,在本研究之前,对积极领导测量较权威的量表是 Sarah 和 Tim(2019)学者,在 Cameron(2013a,2013b)开发的九维度 64 题项基础之上,修订的三维度 18 题项量表。其中三维度是指“积极沟通”、“积极意义”与“建立和实现珠穆朗玛峰目标”。但在“建立和实现珠穆朗玛峰目标”维度中,本文经对其题项分析,发现还存在①未能从如何建立珠穆朗玛峰目标视角测量积极领导;②未能从有效落实珠穆朗玛峰目标视角测量积极领导的理论不足。同时,本文基于对积极领导概念、内涵的分析,发现积极领导的核心内容是①积极领导的首要目标是帮助组织及成员取得非凡的、惊人的业绩;②发现优势和真正乐观是帮助积极领导完成首要目标的关键与核心,且二者缺一不可的观点。然而,在目前的“积极沟通”、“积极意义”与“建立和实现珠穆朗玛峰目标”三维度的测量中,发现优势和真正乐观这积极领导的关键与核心内容并没有得以充分体现。

为此,本文基于积极领导的关键与核心内容,基于“建立和实现珠穆朗玛峰目标”维度中的存在的研究不足,在引入刺猬理念的三环理论和斯托克代尔悖论的基础之上,通过积极领导概念、内涵与维度识别;生成量表题项;优化量表题项和量表验证等环节,将积极领导现有的“积极沟通”、“积极意义”与“建立和实现珠穆朗玛峰目标”三维度 18 题项量表,修订为“积极沟通”、“积极意义”、“发现优势”、“真正乐观”四维度 25 题项量表。通过“发现优势”弥补了现有“未能从如何建立珠穆朗玛峰目标视角测量积极领导”的研究不足;通过“真正乐观”弥补了现有“未能从有效落实珠穆朗玛峰目标视角测量积极领导”的研究不足,为本文和今后的研究提供了更为科学、实用的积极领导测量工具。

(2)心理韧性是促使积极领导形成的重要前因变量

以往研究显示,领导者的人格特质是积极领导形成的重要前因变量(黄培焰,2017),具有“坚韧性”特点的人格特质更有助于积极领导行为的产生(Lloyd 和 Atella,2000;Sarah 和 Tim,2019)。心理韧性作为领导者的典型人格特质,由于其具有的“坚韧性”,致使领导者的心理韧性对积极领导具有显著的促进作用(Windle 和 Gill,2011;王天东,2020)。本文通过对 25 家企业中的 286 名领导者进行了 2 时段的问卷调查,调查后数据结果显示,领导者的心理韧性对其积极领导行为具有显著的正向影响作用,即领导者的心理韧性水平越高,其对积极领导形成的影响就越大,反之亦然。本文的研究结果再一次验证了心理韧性对积极领导形成具有显著促进作用结果的正确性说明,心理韧性是促使积极领导形成的重要前因变量。

参考文献(略)