本文是一篇农业论文,笔者认为在乡村振兴的大背景下,三合村在不断夯实稻米产业基础和民俗特色旅游,深耕农旅融合来助力乡村振兴,努力建设一个“生产发展,生活宽裕,乡风文明,村容整洁,管理民主”社会主义现代化的美丽新农村。

第一章三合村水稻与水稻种植

一、三合村稻作现况

农业论文参考

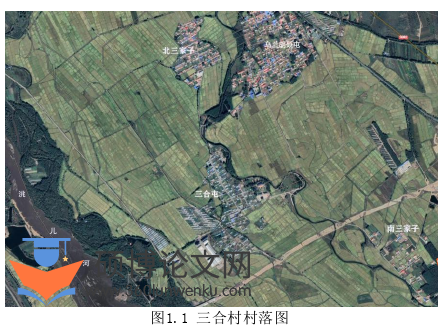

三合村位于内蒙古自治区兴安盟政府所在地乌兰浩特市东南郊,是隶属于乌兰浩特市乌兰哈达镇的行政村,距离乌兰浩特市中心十公里左右。全村由三个自然屯——三合屯和南、北山家子屯构成,各自然屯之间相距一二里地,由稻田相隔,田间小道相连。根据2021年的统计在三合村居住着684户1640居民,按照官方话语这里是“朝鲜族为主体的朝、汉、蒙多民族聚居村”,并于1988年第一届《全国民族团结表彰大会》上被评为“民族团结先进集体”[1]。

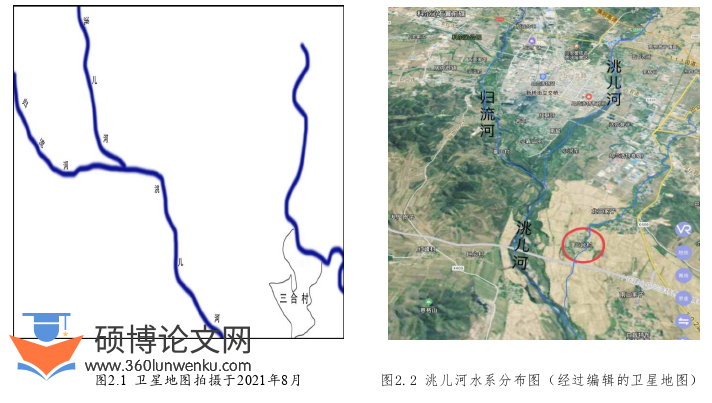

全村土地面积十平方公里,其中总耕地面积一万亩,全部种植水稻,据说年产稻米1.2万吨。村域东接阿木古楞河,西抵归流河和洮儿河交汇处。关于三合村之名称的由来,一说紧邻三条河而得名,一说三个自然屯合为一村而得名。洮儿河、归流河、阿木古郎河,为三合村村民的生计模式——水稻种植,以及后来的文化旅游等,提供了得天独厚的条件,丰富的水资源和被河水带到这里并沉积下来的黑土地仿佛决定了这里的村民必定要围绕水稻谋划生计。三合村种植水稻的田地可分为“商品稻田”和“景观稻田”两种,后者是住宅附近被称为“庭院经济”的稻田养殖业——稻田养鱼、稻田养虾的景观田,前者则是距离村落较远只种植水稻的稻田,在这里种植供应稻米市场的商品水稻。

..............................

二、三合村的由来

光绪七年(1881)乌泰“代故弟袭爵”,成为清朝扎萨克图旗,即科尔沁右翼前旗第十二任札萨克多罗郡王。此外,“谕折汇存”中描述“札萨克郡王地,自道光初年(道光年号从1821年开始使用到1850年)至今(光绪二十五年-1899年)召集佃户开垦已多,驱则流离失所,不驱则蒙众无以为生,实属两难”[1]。从乌泰袭爵的时间和早在道光初年扎萨克图旗就有召集佃户的情况来看,“迁50户高丽人”之事有一定的可能性。但从驱与不驱“实属两难”的描述可判断这些佃户在此并没有稳定下来,或者说没有得到官方认可。

关于朝鲜人移民中国境内的历史,宋希双在他的硕士论文中分为“三次高潮”时期。第一次,是明末清初后金通过三次掠夺战争,从朝鲜强迫几十万战俘迁入中国。这些人,大部分定居东北地区,由于处于社会最底层和没有合法身份地位的关系,大部分人剃发易服,隐瞒祖籍成为满族人或汉族人。第二次,是十九世纪六、七十年代受自然灾害而大批朝鲜人迁入中国。他们恰逢清朝封禁政策的废除和移民实边政策的实行,这部分朝鲜人获得了合法土地的机会,中国朝鲜族的历史从此正式开始。第三次,是1910年日本吞并朝鲜之后,尤其是“三一”运动之后朝鲜人大量迁入中国。[2]从这一分来看,第一次迁入的朝鲜人基本被融入到其他民族当中,第三次迁入则是1885年之后的事情,只有第二次迁入的朝鲜人才有被乌泰招募迁入扎萨克图旗的可能。不过,即便是这部分人迁入北满地区的也较少,他们沿着1897-1903年之间修通的中东铁路迁徙,主要集中在黑龙江地区。

至此,我们没有找到札萨克多罗郡王乌泰,1885年“迁50户高丽人”到扎萨克图旗的直接史料。不过,随着第三次迁入潮的到来,开始出现札萨克图旗辖内朝鲜人居住的史料。正如上面所述,随着第二波朝鲜人的迁入,在东北地区出现了朝鲜人聚居区。日伪朝鲜总督府,为了“统制”这些迁入东北的朝鲜人,昭和十一年(1936)在“朝鲜京城”(1945年改名汉城,2005年改为首尔)设立了“鲜满拓株式会社”,作为分支机构在伪满洲国新京(现长春)设立了“满鲜拓株式会社”。按照日伪方的说法设立“满鲜拓株式会社”的目的是为了“统治和抚育已突破百万的在满朝鲜同胞,使生活稳定;再有指导和援助希望在满洲国发展的新近渡江而来的朝鲜人”[1]。“满鲜拓株式会社”成立之后,“……除了扩建朝鲜开拓民集团部落外,还把散居在东北各地,特别是生活在中苏国境地带和日本移民入殖预定地区的朝鲜族农民强行集结到他们指定的地点,建设集团部落,进行‘统治’。”[2]根据《鲜满拓株式会社、满鲜拓株式会社五年史》记载,1937年伪满洲国兴安南省西科旗王爷庙地区建设了三处朝鲜人“集团部落”,分别为三合屯、南三合屯、三家屯,共集结了109户463名朝鲜人。

.............................

第二章三合村水稻生态系统的构建

第一节三合村水稻的种植与田间管理

三合村灌溉农业以水稻为主,内蒙古东部地区气温低,对于水稻生产非常不利,然而,勤劳的朝鲜族农民们靠自己的聪明才智和顽强的毅力,经过不懈探索,依靠娴熟的种植技术让水稻能够在高寒地区被成功种植。水稻的生产和发展根据社会的变化而变化,对不同时期不同阶段呈现不同的目标要求。在传统社会自然生产力低下,农产品匮乏,温饱问题成为主要矛盾,必须强调稻种的高产量。在温饱问题基本缓和后,对稻种选择上更侧重优质和营养,抗御病虫等自然灾害也成为重要因素。50年代以前灌溉农业主要采取撂荒和休闲的耕作制度,新开发的水田连续耕作3-5年后便弃耕,撂荒或休闲3-5年再重新开发种植。60年代以后逐步实行条播和水育秧苗进行插秧。村民对稻谷的种植就像对待自己的孩子一样,会在种植之前做充分的准备,整个生命周期也时时呵护,期盼风调雨顺,五谷丰登。一个稻谷的成长需要经历筛选、浸泡、播种、插秧、施肥、收割等几个重要环节。

一、水稻品种

1934年随着朝鲜族农民迁移来到三合村种水稻,当时引进的稻米的品种为日本“北海道”水稻,。50代开始引进“国光”、“公陆”、“红毛”和“金钩白毛”等水稻良种。20世纪60年代引进“合江11”、“合江12”等品种,20世纪70年代引进“合江14”、“合江15”、“长白6号”、“曙光6号”、“黑粳3号”等。20世纪80年代开始推广的品种有“合江19”、“合江22”、“合江23”、“合江24”等。1987年以后又相继引进了“滕系138”、“88-2”、“牡丹江17”、“牡丹江18”、“龙粳1号”、“龙粳2号”等优良品种,增产效果均很明显,均为优良品种水稻。到现如今的稻种趋向于杂交水稻品种,更加的多样化且产量增加。

二、水稻种植

1.选择优良品种:据笔者了解水稻品种的选择要纯度高,符合种子质量标准的,熟期适合的,不能过早,不能过晚,早、中、晚搭配,正常成熟的品种,要选择抗性强的品种、抗病抗倒伏、耐寒品种,最后选择品质好、质量高的好品种选择时要看株型、分蘖率,成熟率等。

2.种子处理:首先是晒种,村民们会把种子放在盐水或黄泥里,等选种前5—7天在晴天的时候把种子晾晒2—3天,这样可以增加种子活力,提高种子的发芽势和发芽率,杀死种子表面的病菌,减少病害发生。选种的目的是清除没全成熟的青粒秕粒、病粒和杂草。其次是浸种,浸种的目的是让种子吸足水,迅速整齐发芽。而且消除种子表面附带的恶苗病和稻瘟病等病菌,当地村民们浸种通常是在室内常温下把种子泡在水里5-7天。浸种之后会进行催芽,催芽之后的种子,可以在较低温度下进行播种,比较适用于三合村的气候环境条件,而且播种之后具有出苗齐、扎根速度较快的特点,成活率也能所提高。在具体催芽的过程中,在三合村据笔者了解村民会选择大棚里催芽,大棚条件下催芽都要保证水分和足够的氧气,等苗芽长到合适的大小时会把大棚打开通风,晾芽1天左右,第二天必须播完以免晾芽时间过长影响种字质量。

....................................

第二节稻鱼、鸭、蟹共生农业系统

利用稻田养鱼一般以水稻种植为主,在水稻种植的同时兼具养鱼、鸭蟹的条件,这是根据与水稻共生的相关理论来展开的探索,借助人工方法构建的稻鱼、鸭、蟹共惠共生关系,在种植水稻的同时,在田中养殖鱼、鸭、蟹从而获得水稻与其双丰收,将原有的稻田生态向更加有利的方向转化,发挥出明显的生态效益以及获得额外收益。三合村采用蟹稻、稻鱼、稻鸭共育模式,分为鱼田区、鸭田区、蟹田区。

一、鱼田区、鸭田区、蟹田区

①鱼田区:稻田养鱼,在保证合适的放养密度的情况下,对水稻生长发育有利益而无损害,是一项种养相结合的生态农业的模式,是水稻种植中非常实用、经济、环保的好办法。

(一)稻田养鱼,能清除杂草。稻田里没有使用除草剂,就会生长许许多多的水草。这些鲜嫩的水草,是草鱼、鲫鱼、鲤鱼等鱼的美食,能够有效地清除水草,节省除草剂开支,又养殖了鱼,一举两得。稻田养鱼,能消灭害虫。水稻的害虫很多,如稻苞虫、稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟等等,是鱼的天然蛋白质美食。鱼可以吃害虫,减少害虫对水稻的危害。

(二)、稻田养鱼,能疏泥活水。鱼整天的在水稻田里游动,使稻田表层泥土非常疏松,特别是鲤鱼喜欢捂泥,并且增加了水中的含氧量,有利于水稻根系的透气,有利于根系的正常生长。

(三)稻田养鱼,能制造肥料。鱼在稻田里觅食水草和害虫,以及水田中的腐殖质,产生的粪便又排泄在水中,为水稻提供丰富的有机肥料,有利于水稻对肥料的需求。

.................................

第三章水稻文化生态的构建............................30

第一节相关传统文化............................................30

第二节相关非物质文化...................................36

第四章水稻文化的再资源化............................46

第一节三合村民族特色旅游资源......................................46

第二节三合村水稻的市场化.....................................48

结论.........................51

一、稻作文化生态环境........................................51

二、本土知识中的生态智慧...............................52

第四章水稻文化的再资源化

第一节三合村民族特色旅游资源

农业论文怎么写

该地区的旅游开发需要结合当地的生态环境,自然景观,民俗节日以及特色产品等展开,三合村利用独特的文化生态体系,充分运用特色旅游资源,建设了丰富多彩的特色旅游村寨,吸引了周边众多的游客前来参观,并满足了游客们多样化的需求。

一、特色旅游景区

目前,三合村有规模较大的稻田,为了发展旅游业吸引更多的游客,三合村把在利用稻田建设了可供游客观赏稻田景色的观光台和木栈道,在观光台上,游客们能从更广阔的视野观赏,看到无边无际的稻田景色,村落的自然风光,在夏天游客们能观赏绿意盎然,无边无际的稻田景色,在秋天又能体会风吹稻花香的意境。建设观赏台和木栈道不仅吸引力游客过来欣赏稻田风景且为提高了旅游经济效益;此外,三合村三面环水地理位置优越,村域东接阿木古楞河流域,西抵归流河和洮儿河交汇处,河水纯净无污染水质好,因此河水里的鱼类种类繁多,数量充足,鱼类资源丰富,这些优越的资源为三合村建设垂钓园提供了条件,三合村的垂钓园环境舒适,景色宜人,吸引力周边的地区游客们,为游客们在工作之余展开休闲娱乐活动提供了好去处;三合村还利用独特的民俗风情建设了三合村朝鲜族民俗馆,建设在三合村村委会的后面,民俗馆的建设体现了浓厚的三合村民族文化,其中所展示的展品,均为本地区朝鲜族村民特色物具,有民族文化特点的手工艺术品、朝鲜族传统服饰、朝鲜族传统乐器、传统农耕工具,为游客更好地理解当地的特色文化民俗提供了更好的平台,也吸引了喜爱文化旅游的游客;不仅如此三合村的村寨风貌也是吸引游客的重要旅游景观,三合村有着独具民族特色的建筑风格。特色的青砖白瓦房,干净优美的村风村貌的基础上三合村村委还积极集资建设美化三合村的村落环境,在村路两旁种植了果树,不仅美化了村貌,也供游客免费采摘。除此之外三合村村委积极修建交通路线,完善基础设施,建设了文化广场为放游客的游玩提供了便利。这些特色旅游景观作为三合村民族特色旅游资源的重要组成部分为三合村的旅游作出了贡献。

....................................

结论

受到洮儿河、归流河、阿木古郎河三河之水滋养的三合村,有着丰富的水资源和肥沃的土壤,具备得天独厚的水稻种植条件。自然环境为种植水稻的生计模式提供支持,环境与文化在这里产生共鸣孕育了独特的地域性稻作文化。随着社会变迁,以及技术和市场的参与,三合村的水稻种植体系从环境与文化互动的封闭体系,逐渐向环境、传统文化、外部市场和现代技术共同参与的复杂系统演变,形成了“现代化稻作文化系统”。在这里水稻是销往外部市场的商品,稻作文化传统是吸引游客进入村落社区的旅游资源,作为特殊商品被各地游客消费。

兴安盟水稻正在成为内蒙古家喻户晓的“特产”,作为该地区最早种植水稻的三合村,肯定是其源头之一。不过,正如我们所知道的,水稻种植面积的扩大是较近的事情,与市场的开发和现代化种植技术的大量使用同步发生,不能视作完整意义上的传统稻作文化的传播所致。这也使得三合村“稻作文化”成为独特的资源,在稻米的商品化和旅游开发方面具备了一定的优势。三合村一方面注册稻米商标,向市场行销稻米,另一方面打造“稻作文化”品牌,发展旅游业。传统技术和工具受到现代化和机械化的冲击,渐渐地被淘汰。为此三合村建立了一处博物馆,展览传统农用工具,使成为供游客观赏的视觉商品和了解村落传统的媒介,传统在这里经过价值转变重生。与此类似的是那些仪式、饮食等习俗也从家庭或社区的私密空间走向旅游市场,吸引游客供游客欣赏。当然,作为商品的稻米通过稻田的展示、稻田养鱼概念的宣传等,成为了绿色无公害的优质食品,行销高端市场。

参考文献(略)