本文是一篇新闻媒体论文,本研究以社交媒体“豆瓣网”上的“考试失败垂头丧气互相安慰联合会”小组这一虚拟网络社群为研究对象,采用网络民族志和深度访谈等质性的研究方法,辅以内容和话语分析,考查青年群体中流行文化的风格、互动与抵抗实践。

第一章社交网络环境下青年“丧”文化的表意实践

第一节研究的源起:“丧”文化的网络化与趣缘化

社会进步的浪潮在推动年轻人的生活水准向前迈进的同时,也使他们背负起更为沉重的压力。一方面,日益攀升的生活成本与初入职场的薪资水平形成鲜明对比,使得“购房买车”等现实压力愈发沉重。另一方面,互联网行业推崇的“996/007工作制”、企业实施的“末位淘汰制”以及“绩效至上”的考核体系等非人性化管理方式,进一步加剧了年轻人精神负担。许多年轻人感叹自己“游走在精神崩溃的边缘”。尽管部分青年具备理性思考的能力,但在“内卷化”的社会环境下,他们仍难以找到生存的意义。正如项飙老师所言,“年轻人在被工具化的工作和生活模式下,尽管追求个体化自由,却不得不面对强加的一体化生活和激烈的社会竞争,从而形成封闭的自我系统。”①因此,互联网成为年轻人释放累积压力的平台。在各大社交平台上,消极负面情绪逐渐酝酿发酵,形成一种具有普遍共识的群体认知倾向,即信奉“努力无用论”与“逃避虽可耻但有用”的“丧”文化氛围。

适应当下环境的“丧”文化恰恰迎合了广大青年在高压环境下无法承受其重,却又无可奈何的心境。青年群体累积已久的情绪在互联网这一“舒适区”中打开了闸门,他们通过个性化语言表达,传递出渴望被理解、关注、接纳与认同的信号。由此,一种旨在缓解压力、发泄情感的“网络狂欢”现象日益盛行,逐步形成了青年人群体的情感共识。

一文化消费的“媒介化”:商业资本助推“丧”文化破圈

在媒介传播学领域,“丧”文化的传播背后具有强烈的文化商业逻辑,是商业资本、大众媒介、社会环境共谋而生的产物。①其别具一格的风格被挪用改造,重塑成了一场商业化的叙事盛宴。为了适应平台经济“流量为王”的商业逻辑,网络营销者将“丧”文化的商业价值视为关键“流量密码”,运用大数据收集、用户画像和算法分发等智能技术手段,精准把握青年群体的情感需求和消费心态,刻意制造或挖掘符合流量时代的丧系表情包、弹幕、段子等,在网络社群中进行二次传播,争夺网络话语权。“佛系青年”“躺平主义”“摆烂文学”等网络热梗应运而生,成为一种文化消费现象。

新闻媒体论文怎么写

............................

第二节“丧”文化的表意实践——戏仿、拼贴与同构

在伯明翰学派亚文化理论框架中,亚文化抵抗意义的核心在于“风格”。赫伯迪格指出,亚文化群体对主流权威的挑战并非直接呈现,而是通过风格这一间接手段:“反抗与矛盾的嵌入与展现,皆体现在表层符号。”①在网络空间的文化互动中,青年群体已不再刻意追求标新立异的着装打扮或行为举止来标榜自己,转而通过独特的话语表达来展现其文化风格。他们广泛运用“戏仿”“拼贴”及“同构”等创意手法,构筑了一套独一无二的亚文化话语体系。通过这种“自嘲自讽”方式,“丧”文化解构了主流话语,并借助语言游戏来纾解压力,最终塑造出娱乐化的大规模话语体系。这不仅彰显了独特的风格,也在这个过程中构建了群体认同,并寄寓了一定的抵抗意涵。

长期以来,青年群体的身份和价值观念往往是由主流价值观所构建,这些价值观和文化话语大多由社会的主流社会定义,而非由青年群体自身的话语所塑造。这导致青年群体在现实生活中难以找到真正的归属感和精神支撑。然而,当他们转向虚拟世界时,这一局面得到了显著改变。在网络空间,青年群体通过自我表达和文化创造活动,重新找回了个体的身份认同,为自己在现代社会中的位置找到了新的定位和价值。

一戏仿:“丧”语录消解权威光环

“戏仿”作为一种文化行为,源自古希腊文学,以模仿和讽刺为表现手法,对原作进行幽默或批判性的重新诠释。其通过夸张、讽刺或滑稽的方式,意在挑战和解构原作的权威性与严肃性。戏仿使创作者能够揭示原作的潜在缺陷、矛盾或荒谬之处,同时对现实、文化或政治问题展开反思与批评。巴赫金强调戏仿在社会批判和文化抵抗中的重要作用,他认为中世纪的民间文化中充斥着戏仿实践,成为民众反抗单调严肃、等级制度及教条主义的有力武器。②费斯克亦指出,戏仿揭示了主流文化与权威的局限性,为边缘化群体提供了一种表达观点及挑战主导文化的途径。通过戏仿,人们可重新解读或创造文化规范、权力关系和社会结构。③

...........................

第二章豆瓣小组中的“丧”文化生产与互动实践

第一节小组的内容生产分析

豆瓣小组为成员营造了一个虚拟互动场域,通过非正式的互动传播机制获取社会支持。这种看似细琐的内容互动,增强了成员间的凝聚力,实现了从“脱域的个体”向“重嵌的群体”的转变。这些即将或刚步入社会、面临陌生环境的年轻人,在此找到了一个平等、和谐、融洽的沟通环境。处于人生过渡阶段的青年,正面临身份转变的困扰、人生抉择的迷茫以及激烈竞争的疲惫。多元化价值观念使他们渴望找到抵御精神内耗的方式。“考试失败”小组便发挥了这样的“润滑剂”作用,满足了青年对生存信息、情感体验、价值追求的需求。

“考试失败”小组的讨论内容主要围绕四个版块:“升学考”“考公”“职业考试”和“其他考试”。其中,“升学考”和“考公”部分尤为活跃。讨论高峰期通常出现在临考前夕、考试结束一周后、成绩公布这三个关键节点。小组内的讨论根据帖子发布时间、回复数量和收藏数,分为最新讨论、热门讨论和精华讨论三类。鉴于最新讨论回复量不一,且与热门帖重复度高,缺乏典型性,故未纳入本次分析;精华讨论数量较少,部分内容为管理员设定的“组务组规”,与研究主题关联度较低,因此从分析中剔除,仅考虑其他精华帖文本。本研究重点关注热门讨论内容,这些内容根据帖子回复量和时间性排序,能更准确地反映组内大部分成员频繁讨论和关注的议题。深入剖析这些热门讨论,可揭示组内成员在考试失败经历中的共同关注点、情感交流模式及互助支持的动态,为理解这一群体的心理状态和社会互动提供深刻见解。

本研究于2023年11月30日通过网络爬虫技术获取了排名前500的热门讨论帖。在此期间,正值我国公考及考研备考关键阶段,小组内成员关于“丧”的表达相对频繁。借鉴学者班比(Bambina)将社会支持划分为情感支持(理解、鼓励、同情、认可、关心)、信息支持(教学、建议、参考)和陪伴支持(调侃、闲聊、团结),①以及学者蔡骐将网络趣缘社群中的议题分为“主题讨论型”“经验分享型”“信息整合型”三类。②在小组参与式观察过程中,笔者对主题内容及互动内容进行了记录与分析,对文本主题进行人工梳理与总结。将发帖内容划分为“情感互动”“信息互助”“价值反思”及“其他”四大类。其中,“情感互动”进一步分为“压力宣泄”与“安慰支持”两个子类;“信息互助”分为“意见征求”与“经验分享”两个子类;“价值反思”则包括“价值表达”与“自我反思”两个子类。通过构建完整的分类体系,对各类内容进行详细说明。

............................

第二节小组的互动机制分析

美国社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins)在其著作《互动仪式链》中,以微观社会学核心概念“情境”“仪式”和“情感”为切入点,探讨了群体如何通过互动仪式构建与发展,以及如何维持群体文化和社会行为,从而阐释更多的宏观社会现象。所谓“互动仪式”,包含以下四个要素:首先,群体成员的汇聚为互动仪式的形成奠定基础;其次,设定群体内外部界限,排斥局外人;再者,成员间存在共同兴趣、话题或关注焦点;最后,群体成员形成共享的情感状态,并通过反馈机制不断强化。这些要素相互作用,使参与者不仅强化了对群体身份的认同,还产生了增强群体凝聚力的“情感能量”,以及象征群体团结的“社会关系符号”和维护群体正义的“道德感”。

本章以“互动仪式链”理论为依据,研究“考试失败”小组成员如何通过“缺席式在场”参与群体活动,形成紧密相连的虚拟社群。在此过程中,小组规则和成员间的共同价值观起到内在道德约束作用,规范并引导成员行为,并通过入组审查等机制界定群体边界。尽管成员身处不同物理空间,他们仍能在虚拟环境中形成强烈的群体归属感,构建起一个“想象共同体”。

一虚拟在场提供“际遇空间”

柯林斯的“互动仪式链”理论强调了“身体在场”的重要性。他指出,“若非亲身在场,参与者难以体验到全部的情感投入,从而难以表现出对群体的参与。”①然而,媒介交互技术的不断发展塑了人们的交互方式,“身体缺席”的虚拟互动仪式已然形成。这种互动突破了传统互动仪式中“身体在场”的必要性,使空间和时间的界限变得模糊。人们以匿名身份自由选择时间参与线上交流,形成了扁平化的传播互动结构。

................................

第三章 豆瓣小组中“丧”文化风格与认同建构 ........................... 41

第一节 独特风格展演:表面“丧”与内核“上” ............................ 41

一 话语风格:超脱“插科打诨”的叛逆表达 ......................... 41

二 价值观念:颠覆“抵制正能量”的盲从取向 .............. 43

第四章 豆瓣小组中“丧”文化的抵抗实践 .............................. 55

第一节 抵抗什么:“丧”文化的抵抗对象 ................................. 55

一 宏观层面:逃离社会结构性困境 ............................ 56

二 微观层面:逃离“角色”型期待 .................................... 59

第五章 从对峙到对话:“丧”文化再审视 .......................... 73

第一节 “各执所见”:“丧”文化的“收编”与“反收编” .......................... 73

一 打破刻板印象:青年群体主动认领“叛逆”标签 .......................... 73

二 话语争夺:破除“异常者的道德恐慌” .......................................... 74

第五章从对峙到对话:“丧”文化再审视

第一节“各执所见”:“丧”文化的“收编”与“反收编”

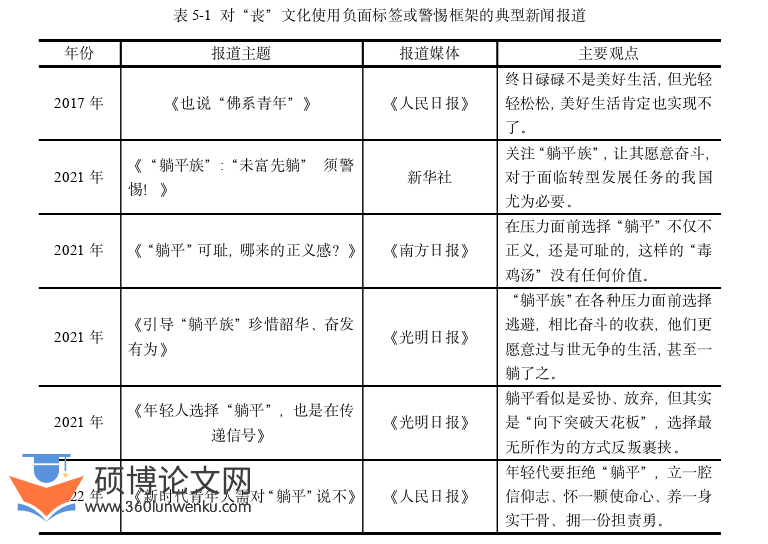

新媒体技术降低了表达的门槛,让个体声音得以自由释放。正如尼葛洛庞帝所言,这是一个“沙皇退位,个人抬头”的时代,个体自我表达的边界得以无限拓展,甚至挑战了文化霸权。这种自由发声的环境,对主流媒体这一社会神经系统产生了巨大的冲击。主流媒体通过制造“道德恐慌”与呼唤“回归日常”对“丧”文化进行持续的“收编”。“丧”文化群体自然不会坐视不管,任其宰割。它通过主动认领“叛逆”标签,意图颠覆和抵抗权威;通过顽固地进行“抵抗式解码”,对主流文化进行“反收编”。但这并非意味着取而代之,而是为了释放被压抑的声音,呈现那些常被忽视的审美趣味和社会情绪。

一打破刻板印象:青年群体主动认领“叛逆”标签

在主流价值观的指导下,大多数人的人生轨迹如同精密的发条钟,按照既定的生命框架,做出有限的选择。这些选择被赋予了“正常”和“应有”的标签,遵循这些指引前行,人生道路将顺风顺水,最终踏上“理想人生”的轨道。反之,其他的选择则充满未知,被视为“不稳定”的风险。然而,在这所谓“正常”和“稳定”的生命框架内,越来越多的年轻人感受到了自我个性的压抑和束缚。在这个框架中,青年人发现,要保持“正常”,就必须时刻维持“体面”。受主流文化影响,他们认为,年轻人“应该”迎难而上,而非选择“躺平”;成年人应保持情绪稳定,避免“emo”情绪的流露。只有这样,才算符合“社会标准”,才能迎来美好人生。

新闻媒体论文参考

............................

第六章结论与讨论:“丧”文化的价值反思

第一节“丧”文化的积极意义

通过前文的分析可得知,在面对社会日益严峻的结构性压力,以及现实危机和不确定因素的冲击时,“丧”文化反映了青年人对稳定和谐生活的向往,以及对自我掌控人生的渴望。因此,青年的“丧”成为这个时代背景的深刻烙印。在“考试失败”小组成员的行为实践中,“考试失败”小组成员的行为实践,既刻画了当代青年对社会内卷、阶层固化、命运不公等问题的嘲弄,也铭写了其对社会平等、人生向上理想的追求。这种“丧”文化实践虽揭示了个体面临的情绪困境,但也营造出彼此接纳、包容、理解的友好氛围,有利于青年群体更好地调适情绪、缓解精神焦虑与内耗,增强了他们的自信与安全感。这不仅催生了积极的情绪循环,还为青年群体应对现代社会挑战提供了新的应对机制。

一“抱团取暖”:构筑安全的“精神驿站”

在后亚文化阶段,各类活跃且分散的青年亚文化群体迫切需要建立、维持和发展自身领域。得益于新媒体技术的支持,匿名的网络空间为人们提供了一个自由表达和平等交流的平台。通过跨越时空和领域的分享与合作,网民能够打破信息壁垒,为身处相似现实困境和情绪困扰的人们打造一个“避风港”。在此环境下,人们得以摆脱现实中的压力,回归更为真实、放松的自我状态。社交媒体平台通过垂直领域细分,使得“丧”文化群体从主流文化的偏见中解脱,自由地探讨共同关注点。在完成身份认同的过程中,他们寄托生活期望与渴望,共同构建了一种抵御外界压力的“精神驿站”。

在“考试失败”小组营造的社交环境中,成员们得到了现实生活中所缺乏的尊重和鼓舞,从而获得极大的安慰和放松。在一定程度上,这加速了他们摆脱困境的进程。首先,成员们在回顾失败经历时进行自省和总结,这是一种自我探寻的过程;其次,成员间的相互理解和支持帮助个体摆脱“边缘人”的状态,建立更强烈的集体认同;最后,在这种文化氛围中,重视的是犯错后的包容、遇挫时的鼓励以及面对问题时的冷静沟通。组员们在倾诉和吐槽之后,会在总结失败经验的基础上重新振作。无论是改变就业方向还是坚持不懈地继续考试,都在推动组员迈向人生新篇章。虽然小组所呈现的“丧”文化看似消极,但实际上却体现了青年人拒绝平庸、不屈服于“失败”命运的坚韧意志,以及他们在寻求自我成长和实现个人价值过程中的一种积极探索。

参考文献(略)