本文是一篇计算机论文,本文主要针对串列翼无人机前后翼气动干扰导致变结构设计困难的问题,采用CFD仿真试验方法,对变结构导致的气动外形变化对串列翼无人机气动特性造成影响的规律进行研究。

第一章 绪论

1.1 选题背景

在当前军用武器装备信息化智能化的背景下,无人机成为国防力量发展的重要方向。其成本低、效率高、应用广、无人员伤亡等特点在多种军事应用场景中都能够发挥优势。各国的研究重点放在了开发新的无人机系统上,如侦察无人机、攻击无人机等,以此来提高现有无人机武器系统的能力。随着无人机技术逐步走向成熟,大量的无人机已被视为军队的重要战力,并在多种军事战争与冲突中频繁投入使用,对战争过程产生越来越大的影响[1,2]。无人机科技的研发已经被认为是军事创新的一个主要方向,各个国家都在努力推广其应用和发展。尤其是在全球各种冲突日益激烈的环境下,无人机科技的迅速进步具有显著的实际价值。

而在技术方面,无人技术、信息技术、智能技术的迅速发展,驱动智能化装备逐渐成为军事领域的重大变革方向,未来战争将呈现出无人化和智能化特征[3]。各种形式的人工智能科技(如机器学习算法、人工神经网络、遗传算法、模糊逻辑系统等)都在自我发展的过程中推动了无人机自控系统的关联领域(包括导航、制导、控制、机载计算机之间交互和人机交互等方面)共同发展进步[4]。世界各地已涌现出大量利用人工智能技术来改进无人机的研究成果与实践实例。例如:XQ-58A“女神”无人机第一次通过人工智能操作实现了无人操纵下完成飞行任务;而V-Bat无人机群体则是在人工智能软件调控下完成了集群飞行任务,成功自主识别并锁定地面的目标。人工智能将会赋予无人机执行更高级别的战斗任务的能力,从而提高其实战效能。

........................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外串列翼无人机研究现状

1.2.1.1 国外串列翼无人机研究现状

国外很早开始就关注了串列翼布局方式,(最早尝试是1898年的美国“兰利机场”号(Langley Aerodrome) [5]。而串列翼布局无人机以其重量轻、刚度好、诱导阻力小等优点得到了快速的发展,例如美国的“弹簧刀”无人机、“静默作战空中侦察”(SOAR)无人机、“寂静之箭”军用货运无人机以及俄罗斯的R-90侦察无人机等。

i)美国“弹簧刀”无人机

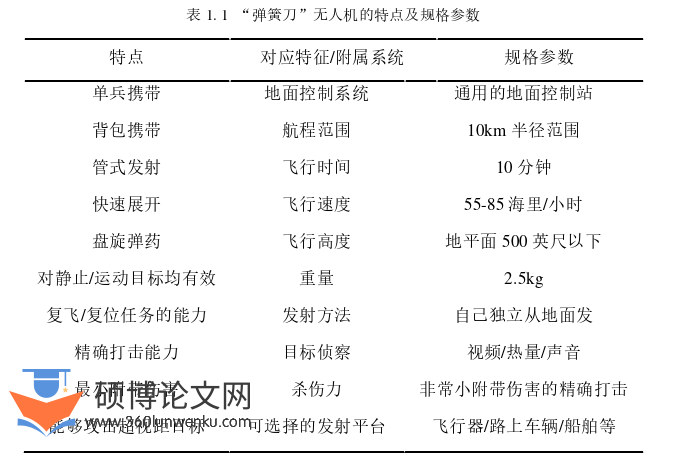

美国军方委托加利福尼亚州航空环境公司开发一种名为“弹簧刀(Switchblade)”的小型、杀伤性无人机,如图1.1所示,它可以随身携带,能对有生力量和轻装甲实施有效毁伤。业界评论“弹簧刀”是一款操作简便的单兵巡航导弹。“弹簧刀”无人机是一种自杀无人机,用于探测和以自身消灭目标。该无人机机身重量轻且使用了折叠结构,可由单兵装入背包中携带,其发射不受起飞场地限制,只需要将该无人机放入发射管内发射起飞。

“弹簧刀”无人机有两种工作状态——人工遥控和自主作战。它由三个基本模块组成:机身、战斗部和计算模块。其所携带的摄像头能够向控制站传递实时视频信号,可发现静止目标或对移动目标实施跟踪监控,并自主选择目标或由操纵员指定优先攻击对象,撞向目标并引爆战斗部的炸药自爆,以此完成攻击任务。“弹簧刀”无人机的内部配置了重量为0.32公斤的定向战斗部,起爆后会向前散射出钨制破片。该战斗部所使用的引信有两种作用模式,一种为触炸引信模式,另一种为起爆距离在9米内可调的近炸引信模式,可使战斗部在无人机与目标位于引信的起爆距离内时激活起爆。凭借该定向战斗部,“弹簧刀”无人机能高精度地消灭目标,在缺少火力支援的情况下为步兵提供侦察支援和精确火力打击,附带伤害少,尤其适用于城市作战。

计算机论文怎么写

...............................

第二章 小型串列翼无人机的设计参数与数值仿真方法

2.1 小型串列翼无人机的设计参数

2.1.1 设计参数

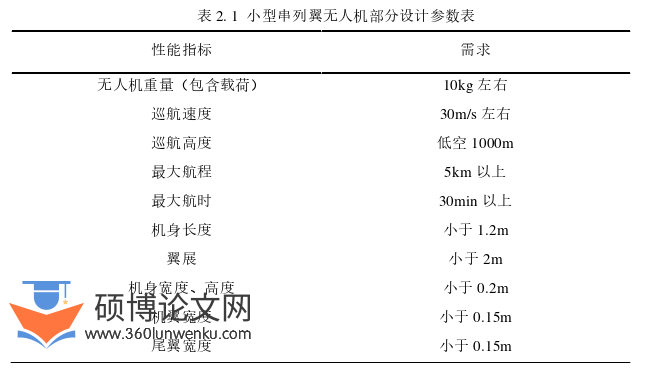

本课题所研究的小型串列翼无人机,使用发射装置弹射起飞,具有侦察和打击能力,可用作巡飞弹,对目标进行自杀式攻击。

计算机论文参考

.......................

2.2 小型串列翼无人机的数值仿真方法

气动模型的准确建立是无人机性能分析的基础,直接影响到建立飞行动力学模型的准确性。本课题的研究基于一款研制中的串列翼无人机样机进行,通过建立计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)模型还原了其机身、机翼、垂尾等主要的气动外形,移除了对气动特性影响极小的细碎结构,便于后续网格模型的建立。

基于计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)仿真方法,对串列翼无人机基础外形模型进行CFD仿真分析研究,得到了该无人机在-5°~15°攻角范围、0°~10°侧滑角范围内的升力系数、阻力系数、升阻比等气动特性数据;

通过Catia和SpaceClaim进行CAD建模和模型修复工作,导入到FluentMeshing进行面网格与体网格的划分。

根据无人机工况,创建26.1m*10m*10m的流域;网格模型的构建使用非结构网格模型,其主要优点为不需要具有规则的拓扑结构,适用于大部分模型,灵活性较好;相较于结构网格其网格质量可控性较差;本课题中通过局部加密以及反复迭代的方式,使其面网格歪斜度控制在0.6以下,体网格最低质量控制在0.1以上,确保仿真的准确性;选用不可压缩流条件,所有边界条件均为速度入口,速度为28m/s,按照以上条件进行仿真。

..........................

第三章 基于正交试验的小型串列翼无人机外形参数研究 .................................... 33

3.1 正交试验设计 .................................... 33

3.1.1 正交试验方法 .................................. 33

3.1.2 小型串列翼无人机外形参数正交试验设计 ................................... 34

第四章 小型串列翼无人机的变掠角气动特性分析 .................. 49

4.1 串列翼无人机前翼变后掠模型仿真 ...................................... 49

4.1.1 升阻特性分析 ........................................ 49

4.1.2 前翼变后掠的其他影响 ............................... 51

第五章 小型串列翼无人机翼梢小翼外形参数影响分析 ........................... 60

5.1 串列翼布局翼梢小翼参数正交试验设计 .............................. 60

5.2 控制翼梢小翼展开后机翼投影面积 ......................... 62

第六章 串列翼无人机气动特性预测模型

6.1 高斯过程回归算法

6.1.1 高斯过程回归介绍

针对变形结构CFD计算成本高昂问题,一些学者尝试将神经网络应用于预测模型[76],以此可以不进行计算量大耗时长的CFD仿真,而是使用预测模型获得对串列翼无人机所需外形参数下的气动特性预测结果。但是神经网络自身存在许多难以克服的缺陷,如网络结构的构造要求训练样本数量大,在小样本条件下,预测结果不稳定,易出现“过拟合”现象。高斯过程回归(Gaussian Process Regression,GPR)是一种基于贝叶斯网络的机器学习算法﹐不仅具有贝叶斯网络推理能力,可解释性强,同时具有了支持向量机的小样本、非线性﹑高维等问题的自适应处理能力,是机器学习领域的研究热点。大量研究实践表明,相对于支持向量机和神经网络,GPR模型具有易实现、泛化能力更强等优点,可以获得较好的建模性能。

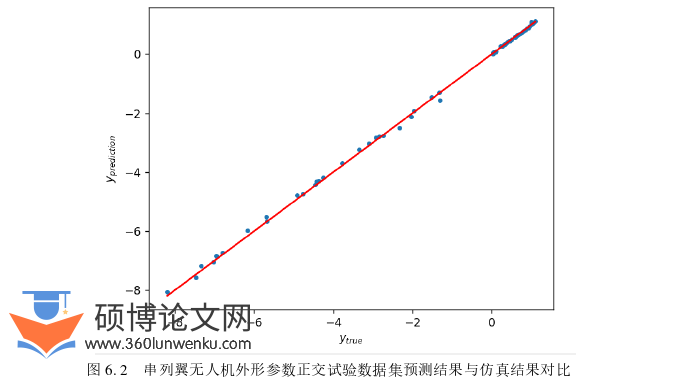

6.1.3 气动特性预测模型结果评估

使用均方误差MSE、平均绝对百分比误差MAPE和R2对预测结果的准确度进行评估。

均方误差(Mean Square Error ,MSE)是评估预测模型精度的常用指标之一。它衡量的是预测值与真实值之间的偏差程度,计算的是预测值与真实值之差的平方和。MSE的取值范围是0到正无穷大,数值越小表示模型的预测误差越小,模型的预测能力越强。在实际应用中,MSE常用于评估回归模型的预测精度。其易于理解,计算方便,并且对异常值较为敏感。然而,RMSE的缺点在于对目标变量本身的变异性缺乏考虑,可能无法准确反映模型的性能。同时,RMSE对异常值的敏感性可能导致评价结果不够稳定。

计算机论文参考

............................

第七章 结论与展望

本文主要针对小型串列翼无人机的气动特性优化问题,开展了如下工作:

(1)为研究小型串列翼无人机的外形参数对气动特性影响,通过正交试验法建立了仿真试验方案,分析了两翼间水平距离、两翼间垂直距离、两翼展长差以及两翼间翼差角4个串列翼布局无人机独有的外形参数对其气动特性的影响。

(2)将原有建模改为不同角度的前翼变后掠或后翼变前掠,分析了这两种变结构方式对气动特性的影响。

(3)通过正交试验法建立了翼梢小翼的几何尺寸仿真试验方案,分别在控制机翼投影面积不变和控制机翼总面积不变的前提下,对加装翼梢小翼的串列翼无人机进行建模,分析了翼梢小翼的长度、前缘后掠角以及与主翼夹角对其气动性能的影响。

(4)利用前几章仿真所得气动特性数据作为基础,建立气动特性预测模型,使其能够快速而较为准确地得到所需外形参数下的气动特性数据,并分析了预测与仿真所得结果的误差。

参考文献(略)