第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着无线通信 5G、传感器、微电子等技术的发展,人们对物联网(Internet of Things,IoT)的需求日益增长。IoT[1]是将传感技术和射频识别技术整合建立起来的物品之间的互联网。物联网发展至今已超过 10 年,其应用发展大多采用特定行业针对性解决方案或者非标准性解决方案,存在可靠性低、安全性差、维护成本高等缺点。当下,IoT 和 5G 作为核心驱动技术驱动着全球新一轮科技与产业的变革。IoT 正从以碎片化布局为主的初步阶段跨入集成创新发展的新阶段;5G 技术具有低时延、低成本、高可靠、高带宽、灵活性高等特点,5G 技术与其他物联网技术的密切结合将助力万物互联成为现实,将支撑物联网应用创新发展,强力推进物联网发展进程,不断突破新领域、新发现、新空间[2]。

图 1.1 无线传感器网络结构图

1.2 国内外研究现状

近年,无线可充电传感器网络因其可感知性和实时性被广泛应用于环境监测、动植物和人体情况追踪和监控,主要包括海洋污染、桥梁等路面状况、园艺、人体健康监测等应用场景,给人们的生活带来了诸多便利,引起了社会的广泛关注。然而,无线传感器网络技术总体上仍处于起步阶段,在现实环境部署中面临诸多问题和挑战,如软硬件实现问题、网络协议问题、充电调度规划等问题。面对以上问题,国内外研究者已对无线可充电传感器网络充电算法策略展开了系列研究,提出了相关解决方案。

1.2.1 无线可充电传感器网络充电策略研究现状

Xie 等人在文献[12]中提出了无线可充电传感器网络 WRSN 的概念。一个 WRSN 主要由基站(Basic Station,BS)、移动充电设备 MCs 和若干可充电传感器节点组成。BS 是传感器节点感知信息的处理中心。MCs 定期地为网络中低电量的节点补充能量,避免节点因能源耗尽而“死亡”;MCs 在完成移动充电任务后或者当其剩余电量仅支持自身返回 BS 时便立即返回 BS 补充能量。

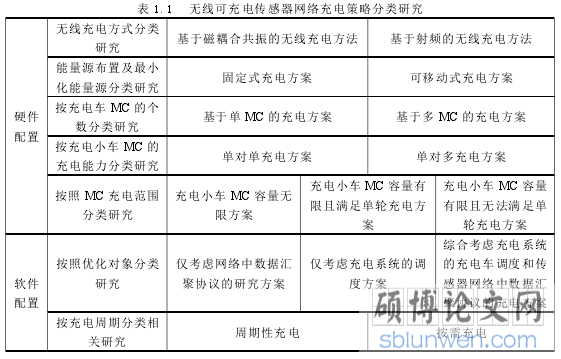

目前,关于无线可充电传感器网络能量限制的相关研究可归纳概括七类,如表 1.1 所示,分别为无线充电方式分类研究、能量源布置及最小化能量源分类研究、按充电车 MC 的个数分类研究、按充电小车 MC 的充电能力分类研究、按照 MC 充电范围分类研究、按照优化对象分类研究和按充电周期分类相关研究。

表 1.1 无线可充电传感器网络充电策略分类研究

第二章 相关背景知识介绍

2.1 无线充电技术概述

1888 年赫兹进行了无线能量传输实验——电磁波实验,该实验证明在传输范围内,可产生电磁波且数据能在接收端检测出[67][68]。19 世纪末,无线电能传输技术首次被美国知名科学家 Nikola Tesla 提出[68][69]。在没有任何电气介质连接的前提下,他应用无线供电方式实现为25 英里外的灯泡供电;他发明的特斯拉线圈摆脱了能量传输对电线等物理介质的依赖,为早期短距离无线能量传输提供了理论基础。在单对单能量传输技术基础上,Kurs 等人[15]利用谐振磁场技术提出了单对多能量传输技术并验证其可行性。虽然实验中单对多能量传输效率较低,但其总体效率略高于单对单能量传输效率。

无线电能传输技术是利用电磁共振、磁场耦合、电场耦合、超声波等相关交流感应技术实现能量无线传输的技术,该传输过程对任何电气介质的连接都不依赖。无线充电系统由发射、接收端两部分组成,发射端负责将电能转换成电磁波并传输给接收端,在接收端收到发射端发送来的电磁波能量时,立即将其转化成电能供用电设备使用。无线充电技术是在无线电能传输技术基础上发展起来的,是指利用无线电能传输技术为可充电电池提供充电服务的技术。

随着互联网的发展,智能设备不断普及,无线充电技术对网络的发展具有重要影响,因此国内外众多研究机构投入大量的人才、物资对无线可充电技术开展深入研究。目前基于无线充电技术的研究包括电感耦合技术(Inductive Coupling,IC),电磁福射技术(ElectromegneticRadiation,ER)和磁耦合谐振技术(Magnetic Resonant Coupling,MRC)[8]。

.....................

2.2 无线可充电传感器网络概述

2.2.1 无线可充电传感器网络体系

一个无线可充电传感器网络主要由基站 BS、移动充电小车 MCs 以及若干可充电传感器节点(Sensor nodes)组成。

BS 是节点感知信息的处理中心,同时也是 MCs 维护中心。传感器节点通过多跳的方式将感知的数据信息传送到 BS,BS 负责整个无线传感器网络海量数据的收集、分析与处理工作。

充电小车 MCs 配备大容量电源装置,同时具有无线电能传输能力。MCs 定期地在网络中巡航,使用磁耦合谐振技术为无线可充电传感器网络中低电量的节点补充能量,避免节点因能源耗尽而“死亡”;MCs 在完成移动充电任务后或者当其剩余电量仅支持自身返回基站时便立即返回基站补充能量。

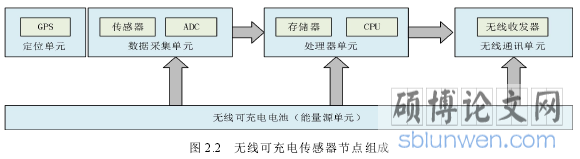

如图 2.2 所示,无线可充电节点通常由定位、数据采集单元、处理器、无线通讯和能量源单元构成。其中,数据采集单元又包括传感器模块和 ADC 数模转换模块;处理单元由 CPU、存储器等构成;通讯单元由无线通信模块组成,实现无线通信功能。根据网络规模的不同,可将无线可充电节点可分为两类:簇头节点(Clustering Head,CH)和普通节点(Common Node,CN)。其中 CH 主要分布在分簇无线可充电网络中,负责接受与融合数据,并将处理的数据转发给 BS,同时还负责检测簇内节点的能量状态。CN 负责收集监测区域信息,并以多跳的方式转发给 CH,网络中除了 CH,其他节点都是 CN。

图 2.2 无线可充电传感器节点组成

第三章 基于节点充电曲线的协同充电算法研究..................................34

3.1 引言............................34

3.2 充电曲线特性.................. 35

第四章 混合协同充电调度算法研究....................................48

4.1 引言...........................48

4.2 问题描述...................................49

第五章 无线可充电传感器网络充电管理系统设计与实现.................62

5.1 系统需求分析...................... 62

5.1.1 可行性分析............................. 62

5.1.2 系统总体需求分析.....................63

第五章 无线可充电传感器网络充电管理系统设计与实现

5.1 系统需求分析

5.1.1 可行性分析

软件项目可行性分析是指在对项目研究内容、市场需求、环境要素等进行系列研究后,从技术、工程等角度对该项目进行调查研究、分析与比较,并对该项目建成后可能取得的经济效益或社会影响做出科学性预测,为该项目提供科学的、可靠的、公平公正的咨询意见,进一步说明该软件项目的可行性。

软件项目的可行性分析一般讨论该项目的技术、经济和操作可行性。下面将从这三个方面入手,充分说明无线可充电传感器网络充电管理系统的可行性。

(1)技术可行性

无线可充电传感器网络充电管理系统设计的主要目的是实现无线可充电传感器网络的充电能量管理,同时为 WRSN 领域研究者提供一个无线传感器网络背景、技术等相关知识学习的平台。本人在校期间注重对编程语言(C、Python、HTML 等)、数据库、Django 框架等系列理论知识学习,已具备一定的编程理论基础;在校期间也曾参与系统开发项目,参与设计,已具备一定的开发经验。

系统主要基于 Django 框架开发,具有面向对象、安全稳定等优势。

综合以上分析可得,该系统具有技术可行性。

(2)经济可行性

成本方面:该系统开发成本低。第一,该系统的开发主要基于个人电脑,仅需提前在个人 PC 上完成相应开发软件的安装与开发环境的配置;第二,研究室提供了必要实验设备和良好的实验环境;第三,该系统具有一定的迁移性,该系统是基于 Python 语言开发的项目,不同的用户只需配置好相应的系统文件,即可实现在本地运行该系统,无额外开销。

效益方面:系统设计实现后,首先,用户可以实现对无线可充电传感器网络背景、相关技术、网络模型、算法等知识的学习,系统地了解该域,加快研究步伐;其次,提供知识更新模块,实现领域知识的不断扩充与更新;最后,该系统提供应用模块,能实现算法对比分析功能,各算法应用结果可在 Web 界面向用户展示;提供了网络节点充电状态的实时监控功能,实现网络充电管理,维护网络环境、延长网络生命周期的目的。

..........................

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

网络中节点能源受限严重制约着无线可充电传感器网络的生命周期,为了延长无线传感器网络生命周期,本文从网络模型入手,分析了一维网络模型下的 EqualShare、SolelyCharge、CLCharge 算法、PushWait 算法的充电过程;然后学习了三维网络模型、分析水下网络环境特征、分析了已有水下充电调度算法特征,并在已有算法的基础上提出了改进算法策略;最后在提出的算法基础上设计实现了无线可充电传感器网络充电管理系统。具体总结如下:

(1)研究了一维网络环境特征和充电曲线特性,对已有 EqualShare、SolelyCharge、CLCharge、PushWait 等算法的最大化网络可充电节点数性能进行了分析比较,提出了基于节点充电曲线的协同充电算法 PCLCharge,并验证算法的最大化网络可充电节点数和能量利用效率性能。

(2)针对三维网络环境复杂、充电调度算法少,且已有 SCS 算法节点死亡率高的问题,提出了基于充电曲线的最短路径部分充电算法 SPBS,并实验验证该算法在提高网络节点的存活率方面的有效性。

(3)为降低可移动充电船 MSs 行驶能量消耗、提高充电效率,提出了次级充电站的概念,使充电船可以在次级充电站得到能量补充;然后提出了基于次级充电站的哈密顿充电算法 HCS 和考虑簇因素和充电截止时间的三维水下传感器网络多充电船和次级充电站的时空协同充电调度算法 mCS-TS;mCS-TS 能够降低 MSs 能量消耗,且可使得距离越短、剩余能量越低、重要度程度越高的簇集优先充电;最后通过实验验证了各算法的有效性。

(4)设计并实现无线可充电传感器网络充电管理系统,系统设计了登录、用户管理、学习资源和应用模块,其中应用模块设计算法对比分析和无线传感器网络充电管理功能,最后对系统进行了安全测试、性能测试和各功能测试。

参考文献(略)