第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

传道授业解惑,是教师工作的几大重要内容,其中,“解惑”对于帮助学生廓清疑难、掌握知识有着重要的作用。而在传统的教学模式中,由于教师的时间限制和对课堂节奏的整齐划一要求,教师往往很难照顾到学生的个性化需求,出现学生问题难以一一解答、解答不够充分等种种问题,最终很可能导致学生积累问题过多、进而对所学内容失去兴趣,这种教与学的矛盾在笔者所在的中等职业技术院校尤为明显。中等职业院校的学生与普通高中学生相比,学习积极性相对较低,学习动机相对更为匮乏,不少学生虽然也有主动求知的意愿,但往往由于基础知识薄弱,学习能力不足,往往更容易体验到学习中的挫败感。这就需要中职教师在教学中更加关注到每个学生的需求,对学生学习中出现的问题进行及时解答和及时帮助。但是由于学生人数的众多和集体教学的特点,这种要求显然很难实现。

1.1 研究背景与意义

传道授业解惑,是教师工作的几大重要内容,其中,“解惑”对于帮助学生廓清疑难、掌握知识有着重要的作用。而在传统的教学模式中,由于教师的时间限制和对课堂节奏的整齐划一要求,教师往往很难照顾到学生的个性化需求,出现学生问题难以一一解答、解答不够充分等种种问题,最终很可能导致学生积累问题过多、进而对所学内容失去兴趣,这种教与学的矛盾在笔者所在的中等职业技术院校尤为明显。中等职业院校的学生与普通高中学生相比,学习积极性相对较低,学习动机相对更为匮乏,不少学生虽然也有主动求知的意愿,但往往由于基础知识薄弱,学习能力不足,往往更容易体验到学习中的挫败感。这就需要中职教师在教学中更加关注到每个学生的需求,对学生学习中出现的问题进行及时解答和及时帮助。但是由于学生人数的众多和集体教学的特点,这种要求显然很难实现。

随着互联网和人工智能技术的飞速发展和教育信息化建设的开展,基于网络的教学和问答逐渐成为教师解决教学问题的一种辅助手段,而中职学生恰恰对信息技术等新兴事物很感兴趣,愿意尝试新的学习工具,接受新的学习途径。如果利用信息技术辅助课堂教学,采用网络答疑与传统教学相结合的教学模式,不仅能够解决以上对学生答疑解惑不够充分及时的问题,还能够增加教师与学生之间的互动,甚而增强学生与学生之间的交互。利用网络答疑系统,为学生营造一个全方位、多层次的学习空间,引导学生随时随地通过网络向老师和同学们求教和讨论,从而将被动式学习转变为主动探索。

基于以上想法,笔者针对所教课程的特点以及教学过程中遇到的问题,决定设计与实现一个基于网络的在线答疑系统,希望通过此系统解决教师在集体授课过程中遇到的答疑不及时的问题。该系统拟以学生为核心,以教师为根基,以智能化方法为工具。一方面,学生通过本系统可随时提出自己学习中存在的疑问,获得系统或老师、同学的帮助,从而及时解决问题,为后续学习奠定基础。另一方面,系统通过建立知识库来收集和积累学生的问题,对于知识库中已有的相似问题,系统可以通过相似问题搜索自动推荐问题和答案,减轻教师重复答疑的工作量。

.......................

基于以上想法,笔者针对所教课程的特点以及教学过程中遇到的问题,决定设计与实现一个基于网络的在线答疑系统,希望通过此系统解决教师在集体授课过程中遇到的答疑不及时的问题。该系统拟以学生为核心,以教师为根基,以智能化方法为工具。一方面,学生通过本系统可随时提出自己学习中存在的疑问,获得系统或老师、同学的帮助,从而及时解决问题,为后续学习奠定基础。另一方面,系统通过建立知识库来收集和积累学生的问题,对于知识库中已有的相似问题,系统可以通过相似问题搜索自动推荐问题和答案,减轻教师重复答疑的工作量。

.......................

1.2 可行性分析

可行性研究的意义在于,在最初的设计阶段用较小的代价发现错误的构思以及相应的问题能否被解决,从而避免时间、人力、资金等资源投入的浪费。可行性研究的结果也可以将开发风险和系统收益控制在可接受的范围内。为此,在系统设计和开发之初,

可行性研究的意义在于,在最初的设计阶段用较小的代价发现错误的构思以及相应的问题能否被解决,从而避免时间、人力、资金等资源投入的浪费。可行性研究的结果也可以将开发风险和系统收益控制在可接受的范围内。为此,在系统设计和开发之初,

笔者从经济、技术和操作三个方面进行了系统开发的可行性分析。

1.2.1 经济可行性分析

笔者所在的中职学校能为本在线答疑系统所需的计算机设备和相关软硬件提供经费保障。本系统的服务宗旨是为提高学生的学习积极主动性,方便快捷的促成师生间的学习交流,并非想获得经济上的收益,且系统的开发维护成本也较低,目标用户在使用过程中仅会产生网络流量,基本不会有经济负担,所以此系统在经济上是可行的。

1.2.2 技术可行性分析

基于目前的网络环境,本在线答疑系统的前台应用程序开发工具选用 ASP,后台数据库建立工具选用 MySQL,前后台的连接通过 ASP 中的 ADO 控件实现,而且笔者学校现有的计算机设备和软件环境也完全能够满足开发的需要,可以实现在线答疑功能的设计。

1.2.3 操作可行性分析

就目前笔者所在学校的信息化建设情况看,学校的软硬件的集成化程度很高,操作也很简便,同时本系统在开发过程中充分听取了广大师生的需求和建议,也充分考虑到了用户操作的方便,系统界面简单,操作便捷。

.........................

第二章 系统相关理论和技术基础

2.1 系统开发工具介绍

2.1.1 B/S 架构 B/S(浏览器/服务器)架构是一种被广泛应用于广域网上的结构模式,Web 浏览器是客户端最主要的应用,这种模式将系统功能实现的核心部分放在服务器上,非核心部分放到客户端上。B/S 架构的优势包括:

1.升级和维护方式简单:相比于 C/S(客户端/服务器)架构,B/S 架构的系统升级过程简单方便,系统管理人员只需要对服务器端升级维护即可,而不用担心用户规模带来的影响,这种以瘦客户端、胖服务器端的架构,会极大的减少人力、物力、时间等资源的投入。

2.跨平台:现今浏览器已经成为各个操作系统的标准配置,使得 B/S 架构具有很好的跨平台特性。系统在服务器端集中管理控制,服务器无需知道客户端浏览器运行的系统平台,而且浏览器也不会知道服务器的系统信息,因此安全性更高。

3.客户端负荷轻:由于系统的业务逻辑主体都放在了服务器端实现,只有很少的控制在浏览器端实现,网络管理员只负责管理服务器,基本实现了客户端零维护。

....................

2.2 自动问答相关技术基础

自动问答的常见形式包括“常见问题”回答系统和社区自动问答等形式,“常见问题”回答系统中通过专业技术人员搜集和整理问题及其对应答案,然后发布在系统中供客户浏览并找到相应的解决方案。而社区问答系统往往比较复杂,一方面问题冗长而多样,并且可能会对问题进行追加解释,另外关于问题还存在语境、起因等影响因素。另一方面,问题的答案没有专业人员对其逐一整理给出。这就导致社区自动问答系统的实现面临诸多挑战。本系统借鉴了“常见问题”回答系统和社区自动问答系统的各自优点,针对重点难点知识点,以“常见问题”形式罗列出来,以便学生及时解决遇到的知识点问题。针对平时练习过程中遇到的问题,以社区问答的形式实现,方便师生间的探讨。该系统用到的关键技术包括分词和词性标注、特征词提取与表示、问句相似性度量方法等。

1.2.1 经济可行性分析

笔者所在的中职学校能为本在线答疑系统所需的计算机设备和相关软硬件提供经费保障。本系统的服务宗旨是为提高学生的学习积极主动性,方便快捷的促成师生间的学习交流,并非想获得经济上的收益,且系统的开发维护成本也较低,目标用户在使用过程中仅会产生网络流量,基本不会有经济负担,所以此系统在经济上是可行的。

1.2.2 技术可行性分析

基于目前的网络环境,本在线答疑系统的前台应用程序开发工具选用 ASP,后台数据库建立工具选用 MySQL,前后台的连接通过 ASP 中的 ADO 控件实现,而且笔者学校现有的计算机设备和软件环境也完全能够满足开发的需要,可以实现在线答疑功能的设计。

1.2.3 操作可行性分析

就目前笔者所在学校的信息化建设情况看,学校的软硬件的集成化程度很高,操作也很简便,同时本系统在开发过程中充分听取了广大师生的需求和建议,也充分考虑到了用户操作的方便,系统界面简单,操作便捷。

.........................

第二章 系统相关理论和技术基础

2.1 系统开发工具介绍

2.1.1 B/S 架构 B/S(浏览器/服务器)架构是一种被广泛应用于广域网上的结构模式,Web 浏览器是客户端最主要的应用,这种模式将系统功能实现的核心部分放在服务器上,非核心部分放到客户端上。B/S 架构的优势包括:

1.升级和维护方式简单:相比于 C/S(客户端/服务器)架构,B/S 架构的系统升级过程简单方便,系统管理人员只需要对服务器端升级维护即可,而不用担心用户规模带来的影响,这种以瘦客户端、胖服务器端的架构,会极大的减少人力、物力、时间等资源的投入。

2.跨平台:现今浏览器已经成为各个操作系统的标准配置,使得 B/S 架构具有很好的跨平台特性。系统在服务器端集中管理控制,服务器无需知道客户端浏览器运行的系统平台,而且浏览器也不会知道服务器的系统信息,因此安全性更高。

3.客户端负荷轻:由于系统的业务逻辑主体都放在了服务器端实现,只有很少的控制在浏览器端实现,网络管理员只负责管理服务器,基本实现了客户端零维护。

....................

2.2 自动问答相关技术基础

自动问答的常见形式包括“常见问题”回答系统和社区自动问答等形式,“常见问题”回答系统中通过专业技术人员搜集和整理问题及其对应答案,然后发布在系统中供客户浏览并找到相应的解决方案。而社区问答系统往往比较复杂,一方面问题冗长而多样,并且可能会对问题进行追加解释,另外关于问题还存在语境、起因等影响因素。另一方面,问题的答案没有专业人员对其逐一整理给出。这就导致社区自动问答系统的实现面临诸多挑战。本系统借鉴了“常见问题”回答系统和社区自动问答系统的各自优点,针对重点难点知识点,以“常见问题”形式罗列出来,以便学生及时解决遇到的知识点问题。针对平时练习过程中遇到的问题,以社区问答的形式实现,方便师生间的探讨。该系统用到的关键技术包括分词和词性标注、特征词提取与表示、问句相似性度量方法等。

2.2.1 分词和词性标注

中文的句子不像英文句子由空格分开每个单词,因此中文分词是中文信息处理的基本步骤,实现中文分词的算法主要包括基于词典的方法和基于机器学习的方法[25-27],基于词典的方法是按照一定的方法将待匹配的字符串与词典中的单词进行匹配,如果找到对应单词则识别成功。常见的匹配方法包括正向匹配法、逆向匹配法、最大匹配法和最小匹配法等。基于机器学习的分词方法是通过构建词频语料库来判断一个字符串是否构成词语,相邻的字共同出现的次数越多,构成一个词的可能性就越大,主要统计模型包括 N-gram(N 元文法模型)、HMM(隐马尔可夫模型)等。

在分词之后需要将停用词去除,停用词本身不具有实际意义,去除之后能够减少数据冗余,提高问题句子处理的精度。可以通过定义一个停用词表来去除停用词,例如,“的”、“呀”等。分词之后还有一个重要工作就是词性的标注。如果判断出一个词属于何种词性,如名词、动词、形容词、限定性副词等,就能判断该词在上下文中的作用。本文采用 cppjieba[28]中文分词工具完成分词工作。

在分词之后需要将停用词去除,停用词本身不具有实际意义,去除之后能够减少数据冗余,提高问题句子处理的精度。可以通过定义一个停用词表来去除停用词,例如,“的”、“呀”等。分词之后还有一个重要工作就是词性的标注。如果判断出一个词属于何种词性,如名词、动词、形容词、限定性副词等,就能判断该词在上下文中的作用。本文采用 cppjieba[28]中文分词工具完成分词工作。

............................

第三章 在线答疑系统的分析 ................................. 12

3.1 系统需求分析 ...................................... 12

3.2 业务流程分析 .............................. 14

第四章 在线答疑系统设计 .................................... 20

4.1 系统整体设计 ............................. 20

4.2 模块功能设计 ............................... 22

第五章 在线答疑系统的实现与测试 ............................. 33

5.1 系统实现....................................... 33

5.1.1 用户登录界面 .............................. 33

5.1.2 登录主界面 ............................ 33

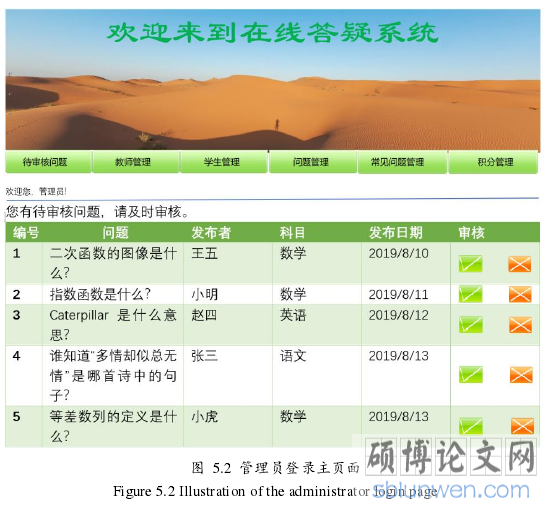

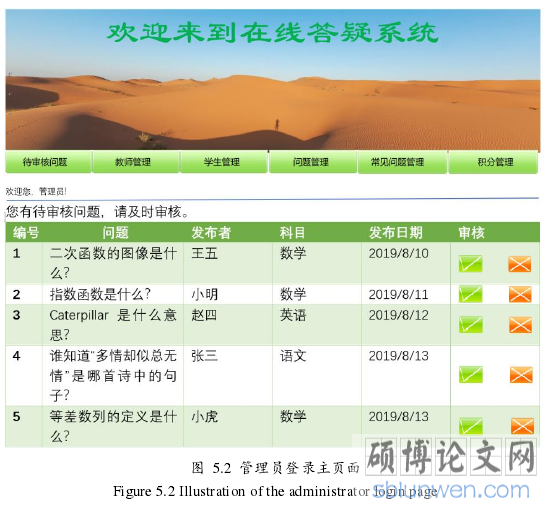

第五章 在线答疑系统的实现与测试

5.1 系统实现

根据设计开发的需要和实际拥有的条件,本研究开发语言选用 ASP,服务器操作系统为 Microsoft Server 2016,系统后台数据库选用 MySQL 8.0.1,WEB 服务管理器选为 IIS。

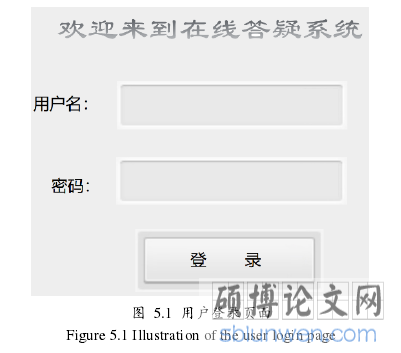

5.1.1 用户登录界面

用户登录界面如图 5.1 所示,用户输入用户名和密码后点击登录,系统会判断用户名是否为“admin”,如果是则为管理员用户,否则从教师表和学生表查找对应的用户名 ID 进行判断。

...........................

第六章 总结与展望

6.1 总结

尽管可以利用 E-mail 和电子留言板的形式进行答疑解惑,但解答时效完全依赖于答疑教师,如果教师的解答不及时,可能会影响学生的学习进展,让学生失去学习的兴趣,无法提升教学效果。本文描述的在线答疑系统正是在此背景下设计和实现的。本系统鼓励学生提问和参与回答问题,能够增强师生之间、同学之间的互动,增强学生学习的兴趣,能够让学生及时解决自己的问题,大大提升教学效果。

本文主要做了以下工作:

1.根据中职师生的特点以及系统功能的需要进行了可行性分析,确定了开发语言和数据库。

2.为了减轻教师答疑压力,本文研究了自动问答相关的理论与技术基础,并实现了基于 SimHash 签名的相似问题检索方法。

3.为了调动学生答疑解惑的积极性,系统设计了积分功能,提问和帮助回答问题都会得到相应积分,积分排名和积分兑换功能能够激发学生的学习积极性,进一步地促进了答疑系统作用的发挥。

4.开发并实现了针对中职师生的在线答疑系统,并进行了相关测试,系统在运行性能和效果上都取得了较好的表现。

参考文献(略)