第1章绪论

1.1研究背景与研究目的

1.1.1研究背景

与农业、农村、农民相关的三农问题是与我国国计民生息息相关的根本性问题。在全面实施乡村振兴战略的政治背景下以及经济新常态建设的大环境下,我们必须始终把“三农”问题放在首位,作为全党工作的中心。不可置否,三农问题中与农村土地方面相关的问题更是农村工作的重中之重。2019年11月26日,中央发布《中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》,文件中指出,要解决好三农问题,即要稳妥推进长久不变政策的实施。所谓长久不变政策,是指土地承包期在原基础上再延长三十年,即从第一轮承包开始保持农村土地稳定长达七十五年,以期达到长久不变的目的。稳定农用土地流转不仅关系到农民收入的增加,也涉及到很多社会极为关注的重要问题,因而是促进“三农”稳定发展的重要基石,也是大力推进乡村振兴战略实施的必然要求。农地流转可以加速农业规模化的实现,有利于现代化经营,同时促进城乡协调发展,因此对于农村、农业工作,中央一直非常重视。

中央在1984年出台一号文件,鼓励农地的规模经营成为中央和地方政府政策努力的重要方向,政府希望通过向职业农民集中土地,来促进农地流转。随着我国经济改革的进一步深化,在新型城镇化进程快速推进的背景下,农村经济的发展也面临着翻天覆地的变化,随之而来的农地流转问题也日益凸显。我国现阶段的农地整体流转水平偏低,农地的流转效率也不乐观,宄其原因主要有:农地细碎化问题严重;城镇化的环境背景下农村青年劳动力不断转移,愿意从事农业的人口数量大幅度减少,从而导致了农地弃耕以及撂荒等问题;传统小农精耕细作的生产和种植方式同样阻碍着农业生产率的提高。因此,如何有效地种地、谁来种地等问题成为制约当前农村经济发展的关键所在。为了有效解决农地流转过程中遇到的各种各样的问题,进一步促进农村地区的农地流转,我们现下推行“三权分置”的政策。主要包括稳定土地承包权、放活土地经营权等,希望以此为契机来促进农地流转市场的发育和完善,推动综合、规模化农业经营主体发展,提高农村经济效率。农地流转不仅能够解决农地经营细碎化程度较高以及农地闲置的问题,同时也会解放农村的剩余劳动力,致使部分劳动力向非农产业转移,农民参与农地流转,既能获得农地流转的财产性收入,也能获得非农就业收入。

.......................

1.2研究意义

1.2.1研究的理论意义

行为金融学理论中关于金融认知等方面的研宄是传统金融学研宄没有涉及的新范畴,目前国内金融认知、人格特征对农地流转关系方面的研究成果并不丰硕。目前对金融认知的研究方法主要是通过行为金融学、认知心理学等跨学科的交叉理论来解释家庭金融行为。一些学者通过对微观调查数据进行实证研宄发现了一些与传统家庭金融理论不一致的问题,通过对金融认知等方面的研究为家庭资产选择赋予了的新价值。行为金融学在结合相关心理学积淀的研宄成果,进一步将自然这一最大的变量纳入金融市场考量的范畴。深入研宄当交易成本、偏好、持有的信念均相同时,基于不同的个体特征,其投资决策行为会有什么样的差异。从已有的农地流转研究文献来看,绝大多数研究主要关注点在于农户的流转行为,即农户是否参与农地流转,虽然有部分学者也对农户农地流转参与的意愿、农地流转之后的流转满意度、流转满意度的影响因素等方面进行了初步探索,但这些研究仍然停留浅层次的农户农地流转行为上,并没有将禀赋效应测算之后的农地人格化财产这一特征纳入研宄范畴。基于农地人格化的传导机制,土地人格化将直接影响到农户农地流转的行为动机、参与流转的态度以及流转过程满意度。本文在控制认知能力的基础上,结合金融认知,以农户人格特征为主要的解释变量,将传统的理性人假设拓展到自然人这一层面上,全面考察个体金融认知、人格特征与家庭农地流转参与决策之间的相关性,通过实证来分析我国农地人格化财产特性的背景下,农户农地流转参与决策行为动机和决策态度的内在影响因素,揭示农户人格特征与农地流转决策行为之间的机制和内在关系,以达到从理论上拓宽人们对农户农地流转决策行为认识的目的。

...............................

第2章文献综述

2.1农地流转文献综述

基于我国的特殊背景,土地一直以来都被视为农民的安身之本,农地经营收入是大多数农户稳定的收入来源。从长远来说,促进农户积极参与农地流转实现规模经营对于提高农民收入、改善农户家庭的生活水平具有至关重要的意义。关于农地政策的变迁历程,自改革开放,我国农村土地承包经营权的流转大致历经了五个阶段的变迁:第一阶段是改革开放至1983年,此时,无论是法律还是政府政策规定,任何组织和个人都不允许侵占买卖出租或者其他形式非法转让土地,即禁止流转阶段;第二阶段为1984至1987年,1984年中央一号文件出台,属于允许流转阶段,鼓励土地向种田能手集中;第三阶段从1988至2002年,属于依法流转阶段。在1988年通过的《中华人民共和国宪法修正案》是我国正式开禁农村土地承包经营权流转的标志;第四阶段从2003至2012年,属于规范流转阶段,其中在2003通过的《农村土地承包法》即明确规定,农户通过参与农地流转后取得的土地承包经营权,是可以依照法律要求进行转包、出租、互换、转让的,这一规定为我国农地流转市场的建立、发展和不断完善提供了可靠的法律依据;第五阶段从2013年至今,为加快流转阶段。2016年通过完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见,文件指出,要完善“三权分置”办法,保护农地流转参与方依祛、自愿、有偿流转土地,明确任何组织、个人的权利都不得侵犯。迄今为止,国内学者在有关农户农地流转的研宄文献数不胜数,成果丰硕。

行为金融学论文怎么写

2.2农地人格化财产特性文献综述

熊彼特(1939)曾指出,每个国家的农民都会赋予土地特殊的情感以及神秘的价值。农民对土地的价值把握往往是不准确的,他们普遍存在一种自己土地的价值高于别人土地的错觉。这种价值幻觉也可定义为禀赋效应,即人们对其拥有的物品往往会给它高于自身价值的评价。行为经济学领域浮现的最稳健的现象之一就是指禀赋效应。陈奕山用差序格局描绘我国农村中亲疏有别的人际关系,他指出,人情租是中国的特有的农地租金形态。基于理性人视角,通过农地租金形态演变:从实物、货币(有农业税)形态到人情、货币(取消农业税至今)形态再到货币(未来)形态,表明不论是货币还是人情,均可增加农地转出者的实际效用,因此流转方会选择效用最大一种形态。罗必良构建了从亲友邻居到普通农户再到家庭农场或大户、农业企业的禀赋效应差序测算格局,根据禀赋效应测算结果,他指出土地对于农民具有生产资料和社会保障两种功能,土地流转市场和传统的要素流动市场不同,它是具有身份特征的情感市场,具有人格化财产的特性,而土地的禀赋效应对经济的增长存在明显的阻滞作用。土地往往会对农民的性格产生影响,性格继而反过来影响农民对土地的资源禀赋。具体来说,那些土地肥沃国家的人们相对于那些生活在荒芜国土上的稳健、勤奋和执着的人来说,他们过于娇气、懒惰和懦弱。赵修研等通过对农地流转市场发育的微观机制研究,说明农户具有经济和社会的双重属性:经济属性方面,农户在农地的经营过程中追求的主要还是个人及家庭的效益或效用最大化;而农户在社会属性方面的目标则与之相反,他们不仅仅要追求个人或者家庭效益或效用最大化,还要考虑生存、就业、风险、社会保障等因素的影响。陈振(2018)通过分析农户农地转出意愿、农地转出行为之间的差异,指出农地流转可以解决农村土地的细碎化使用问题,有助于农村培养职业农民、实现规模化种植的目的,是我们提高农地使用效率的可靠途径。他在研究的基础上得出:农地流转影响因素分两个层面,宏观来看,当前的流转现状、农村和农户家庭所处得而地理位置、他们所属区域的政策以及农地流转和种植的模式等均会产生影响。微观层面主要是农户是不是愿意参与流转、在参与流转之后他们有什么样的评价或者参与体验等。但这些影响因素并没有将农户的意愿和行为进行区分,其实他们二者既有一致性,也存在差异。如果只研宄农户的意愿不去考虑农户的行为,那我们的研究也只是停留在意愿层面,无法产生实质性的影响。同理,如果仅仅是对流转行为进行分析,我们研究的就只是是否额问题,并不能探索更进一步的内在机制,也是没有指导性意义的。

........................

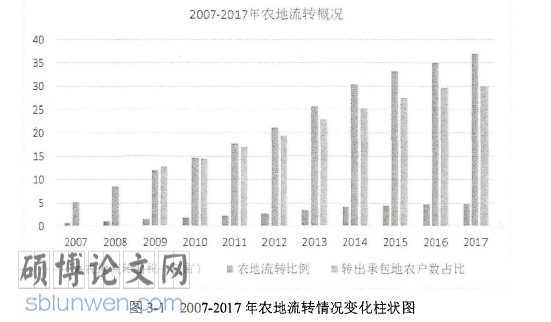

第3章农地流转概况及影响因素分析.........................18

3.1中酿地流转概况........................18

3.2农地流转影响因素分析......................20

第4章数据来源及变量选取.....................24

4.1数据来源.....................24

4.2变量选取.....................24

第5章实证分析与模型检验....................30

5.1基于全体户主样本的实证回归分析....................30

5.1.1基于Probit模型的户主人格特征对农户农地流转决策影响的回归分析....................30

5.1.2基于Tobit模型的户主人格特征对农户农地流转决策边际效应分析....................30

第5章实证分析与模型检验

5.1基于全体户主样本的实证回归分析

在中国家庭追踪调查问卷中,农地流转参与方面的问题主要包括:家庭是否转出土地及转出土地租金和是否转入土地及转入土地租金,在实证分析过程中,我们的被解释变量是农户家庭是否选择参与农地流转,当农户确实参与到农地流转中时,我们取被解释变量值为1,若受访者没有参与农地流转,我们将被解释变量的值赋为0。

模型一是基于整体户主人格特征对农地流转决策影响的Probit回归分析。回归结果表明:外向性和严谨性维度下的条理和审慎细分人格对农地流转决策有显著的影响。户主外向性人格降低1个单位,家庭农地流转参与率会提高5.55%;户主严谨性维度下的审慎人格提高1个单位,农地流转参与率会提高5.19%;户主严谨性维度下的条理人格降低1个单位,农地流转参与率会提高2.12%。基于以往的文献研究可知,农户农地流转行为可细分为农地转入和农地转出,农地转入和转出方向不同,影响因素往往也不相同。因此,为进一步分析人格特征对不同流转方向的具体影响,我们分别对农地转出和农地转入做Probit回归分析,解释变量与控制变量与整体回归模型保持一致。模型二为户主人格特征对农地转出决策影响的Probit回归分析,模型三为户主人格特征对农地转入决策影响的Probit回归分析。

金融行为学论文参考

第6章结论与政策建议

6.1主要结论

本文希望通过调査研究,深入分析我国的农户在农地流转决策中,在控制认知能力的背景下,人格特征这一非认知能力对决策行为的影响,找出农户积极响应农地流转的一些政策,从而更加成熟理性,也使得我国农地流转市场更为完善。基于我国农地流转整体水平低、流转效率增长缓慢的背景,虽然这可能只是农地流转市场发育的一个必然经历的过程,但其实农地流转对农户来说,他们选择参与农地流转与否,收入和利益是其中的一个考量因素。就研究结论来看,农户的农地流转行为并不是经济理性行为,在融合了他们的家庭需求、户主的职业兴趣、家庭不同的生活方式之后,农户在决定是否参与农地流转时不再满足理性人的假设。值此社会转型的关键时期,我们不但要考虑农户经营农地仍然是为了满足基本生活、维持生存的需要,而且还应该考虑到一些农民开始追求职业兴趣和新的生活方式的需求,将农地人格化财产特性纳入考虑范畴,这样我们才能够更好地解释我国农户农地流转行为存在的问题,明析农地流转整体水平不高、农地流转率增速缓慢产生的原因,从而更好地预见未来农户农地流转行为的变化。

立足于三个模型的实证分析我们可知,农户人格特征细分的七个维度与家庭农地流转决策行为是存在相关关系的,但也存在不显著的数据。其中人格特征中的外向性人格这一维度与农户农地转出行为之间存在显著负相关关系。在基础回归模型中,户主的外向性人格主要是抑制农户的转出行为决策;户主的严谨性人格中的审慎维度不论是对农地的转入还是转出行为都有明显的促进作用,严谨性人格中的条理维度对农地的转出行为有明显的抑制作用。经过内生性和稳健性检验之后我们发现,外向性人格对整体农地流转以及农地转出的影响依旧显著,但严谨性人格影响不再显著。这一实证结果和我们的预期一致,外向性体现了个体的决断力、领导力、进取心和活跃度,外向性体现了个体的决断力、领导力、进取心和活跃度,户主外向性衡量的是个体在与人相处时是否热心、是否能融入集体、能否很好的与别人沟通、能否积极参与到集体活动中。得分高则表明户主在与人相处中比较热心,能够很好的融入集体,在与人沟通上有很好的技巧,同时也能积极参与到集体活动当中。但是也容易感受到各种积极的情绪,做事果断,行事不拖泥带水,喜欢通过不断地冒险来寻求新事物刺激。因此高外向性人格所代表热情、积极、活跃、健谈等特质会使户主在信息获取的同时,由于决断力和进取心激励带来认知偏颇以及自我表现力会一定程度上抑制农地的转出行为。

参考文献(略)