本文是一篇经济论文,笔者认为新型城镇化与乡村振兴在根本上是“辐射带动-基础支撑”的一体化战略,城乡建设的根本目标是实现全体人民的共同富裕,帮助农村愿意走出去的人融入城市与吸引懂农业、爱农村的人下乡是两位一体的发展思路,因此城乡人口双向流动与融合理应是未来引导、优化人口配置的基本方向。

第一章 绪论

1.1 选题背景

经济论文怎么写

城乡二元结构是我国经济社会最为显著的特征之一,城乡问题实质上是人的问题,人口流迁是重要内容。“十四五”规划和党的二十大先后指出,以人为核心的新型城镇化是解决“三农”问题、推动区域协调发展的关键,要不断推进符合条件的农村人口向城市转移。然而随着近年来改革进入深水区,新型城镇化、乡村振兴等战略相继实施,我国城乡关系也面临着一系列新形势与新挑战。从大方向来看,城镇化发展要求农村劳动力继续向城市转移,而乡村振兴则强调城市人才下乡参与农村建设,二者之间存在一定的矛盾[1];就具体问题而言,劳动力结构性短缺、乡村地域空心化等问题日益凸显[2][3],各级政府在坚持破除流动壁垒的同时,也逐渐开始关注农村发展中劳动力的缺位与补位问题。概而论之,在新型城镇化与乡村振兴共同推进的背景下,城乡人口流动格局势必呈现出更为复杂的情形,因此了解人口在城乡间流动的决策模式,对于完善城乡人口双向流动机制具有重要意义。具体地,鉴于多数研究表明农村人口向城镇集聚仍是当前我国人口流动的主方向,因此本文研究的主视角也是农村人口在城乡间的流迁[4][5]。

随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,城市吸引农村人口的动因也在发生变革。当下人们对美好生活有了更高层次和更为全面的需求,经济因素不再是流动人口的唯一考虑,优质的公共服务与生活环境成为了人们选择流入地时的重要考量。虽然近年来我国城乡收入差距有缩小趋势,但在教育资源、医疗卫生、社会保障等领域城乡之间仍存在巨大鸿沟[6]。公共服务资源方面的城乡矛盾是亟待解决的问题,试想当城市居民享受优质公共服务时,农村地区公共服务供给却由于大量要素被抽离而进一步匮乏,这无疑与践行共同富裕目标背道而驰。有鉴于此,近年来党和政府多次强调建设基本公共服务均等化、增强公共服务均衡性是实现共同富裕的前提,尤其要把工作重点放在缩小城乡、地区间的公共服务差异上。但截至2021年,我国城乡人均医疗床位之比、人均卫生人员之比、生均教育经费之比仍分别高达1.8、2.2、1.2,甚至还有差距扩大的趋势[7],这既表明均等化之路任重而道远,也表明公共服务分配是当下研究城乡人口流动时绕不过去的话题。

.................................

1.2 研究意义

本文理论层面的意义在于:(1)现有研究多聚焦于城乡工资收入差距对人口流动的影响,本文则基于效用视角,将劳动收入与社会福利共同纳入人口流动的决策机制;(2)与发达国家的情况不同,当前我国劳动力迁移的主要通道不是各城市间的制造业工人流动,而是城市制造业与其周边农村农业之间的劳动力流动[8],因此本文在Dixit-Stiglitz-Krugman模型及Helpman模型的基础上进行扩展,以分析劳动力在农村农业部门与城市制造业部门之间的迁移问题;(3)本文考虑到了人口流动、公共服务差异以及城市住房价格三者之间的普遍关联,在理论分析中强调其内生互动关系。

现实层面的意义在于,(1)城乡人口流动、公共服务均等化和住房保障问题均是当前我国经济社会领域的重中之重,从学术角度对其作出探讨是现情下的客观要求;(2)现阶段我国农业部门急需高质量发展,而农村人口外流趋势却仍在持续,部分地区甚至出现了乡村人口与城镇人口双重流失的困境[10]。这些矛盾与困境促使我们重新审视人口在城乡间的流动方向与分配结构,并对其根本动因做出新的探讨;(3)本文采用理论与实证相结合的方法回答了关于城乡人口流动、公共服务以及房地产市场这三者的几个主要问题,据此形成了一些关于合理推进人口城镇化、促进城乡居民共同富裕以及长效稳定房地产市场的建议。

.................................

第二章 理论基础与概念辨析

2.1 相关概念界定

何谓人口流动?从基本定义来看,国际人口学组织归纳的《多种语言人口学辞典》和美国人口咨询局编撰的《人口手册》分别将其定义为“人口在两地区之间的物理流动或空间流动”、“人们为了永久或半永久居住的目的,越过一定边界的地理运动”。但在具体文献中,其内涵也存在一定差异。

根据流动的时间与目的,有时学者会区分“人口流动”(mobility)与“人口迁移”(migration)。部分文献按照是否转移户口来界定迁移与流动,将迁移描述为具有永久变更居住地意向的活动,而流动则是人口在短期离开后又返回原居住地的现象[4]。不过鉴于国内外学界在研究城乡问题时通常不对流动及迁移作区分[72],因此本文也不刻意对其进行界定,在实证中以常住人口的变动指代当地人口的流迁。

就我国国情来看,一方面,近年来“城归”现象的出现为城乡人口流动提供了一些新动向;另一方面,部分学者基于变动渠道的差异把城乡人口流动划分为异地城镇化和就地城镇化、乡城迁移和城城迁移等不同类型[31]。鉴于多数研究认为农村人口向城镇集聚仍是当前我国人口流动的主方向[4][5],因此本文将城乡人口流动视为农村人口向城市迁移的结果,在实证部分假设农村人口外迁的主要方向还是本地城镇,即农村人口外流近似表现为当地人口城镇化率上升。

因此,本文所指称的流动人口是“自它地来到本地,且本年度内主要在本地居住、工作的人口”,主视角是农村人口在城乡间的流迁,这基本与我国多数统计资料中的城/乡常住人口定义相对应。

..............................

2.2 推-拉理论

推-拉理论被认为起源于19世纪80年代,彼时Ravenstein在《The laws of migration》一文中将人口迁移归因于歧视、贫困以及自然灾害等不利生活条件的作用[78]。自上世纪中叶以来,一些学者补充并重新归纳了Ravenstein的观点,将人口迁移的动力划分为两个维度:一是“推力”(低收入水平、缺乏就业机会、生活环境差等),二是“拉力”(高预期收入、完善的基础设施等)[79]。相关研究指出,流出地和流入地均存在“推力”和“拉力”,且两者的具体影响还受到个人主观能动性和其他介入因素的作用,即“二维”(流出地与流入地的推力与拉力)和“四要素”(流出地因素、流入地因素、个人因素、介入因素)决定了人口迁移的方向[80]。

作为一种基于全面考察人口迁移社会动因而诞生的理论,推-拉理论的基本思想在绝大多数有关人口流迁的研究中都有不同程度地体现,例如在本文中,我们可以将城乡在公共服务供给方面的差距视为农村的推力与城市的拉力,将城乡在住房成本方面的差异视为农村的拉力和城市的推力。但据其理论内涵来看,推-拉理论侧重于对人口迁移现象进行全方位的考察,而本文的研究则明确聚焦于两种特殊因素(公共服务与住房成本)对人口流迁的影响,因此本文对该理论的引用与借鉴仅在于基本思想层面,而在研究视角与研究方法层面则更多吸纳下文两种理论的成果。

.....................

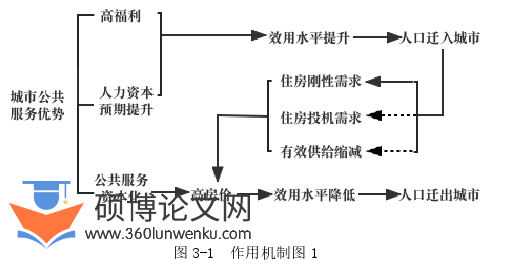

第三章 公共服务、城市房价影响城乡人口流动的机理分析 ............ 16

3.1 理论机制分析 .............................. 16

3.1.1 福利效应——公共服务差距激励人口乡-城流动 ................. 16

3.1.2 拥挤成本效应——公共服务资本化、房价-人口流动双向关系抑制人口乡-城流动 ............... 16

第四章 公共服务、城市房价影响城乡人口流动的实证分析 ............ 27

4.1 变量选取与数据说明 ......................... 27

4.2 计量模型选择 .............................. 30

4.3 基准回归 ............................... 30

第五章 结论与建议 ......................... 44

5.1 主要结论 ...................................... 44

5.2 政策启示 .............................. 44

第四章 公共服务、城市房价影响城乡人口流动的实证分析

4.1 变量选取与数据说明

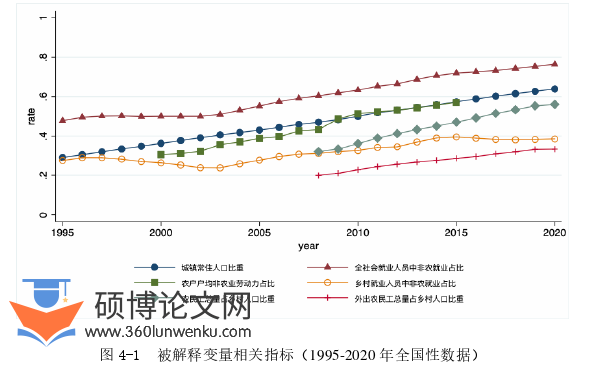

由于城乡人口流动在市县一级没有统一数据,且最近的微观调查数据采集于2018年,实效性较弱,因此不得不取其近似代理变量。一方面,现有文献大多认为由于当前我国城乡人口流动的基本特征是乡村到城市的单向流动,因此可以使用农村人口外流来指代城乡人口流动[4]。另一方面,学者们在具体指标选取上存在差异,并无统一指标,例如刘后平(2016)以三次产业就业人员代指城乡劳动力分布[95],蔡武(2012)以城镇就业人数减去城镇职工人数代指农村向城市转移劳动力数[96],刘修岩(2023)以(1-乡村常住人口/地区总户籍人口)反映城乡人口流动情况[4]。本文主要参考刘修岩的方法,并结合式(24)形式,以(1-农村常住人口/地区总常住人口),即常住人口城镇化率反映农村人口外流并向城市集聚的程度。常住人口城镇化是农村人口非农化流转的直接结果[97],具有概括性强、完整度高的优势,与刘修岩的指标相比能够更好的体现出农村居民对本地城乡差距的反应。但该指标也存在一定缺点,其一是城镇常住人口占比本身会受到政府行为的影响[55],地方政府出于征地、城区扩张目的的行为会带来时间上的平行趋势和城市间的差异,其二是缺乏对人口流出过程的动态体现。对此,本文通过在回归中控制时间和个体固定效应以修正时间趋势和个体差异,并提供动态面板模型GMM估计结果作为参照,此外还将使用使用微观层面的2017年CMDS数据以及其他指标作为稳健性检验。

图4对相关文献中出现过的6个城乡劳动力指标进行了统计描述,比对结果显示,2000年以来常住人口比、部门就业人数比、农户就业选择、外出农民工占比存在基本相同的变动趋势。

经济论文参考

..................................

第五章 结论与建议

5.1 主要结论

本文将理论演绎与实证分析相结合,多维度探讨了公共服务差距与城市房价对城乡人口流动的作用机制。理论分析与实证检验共同印证了以下主要结论:

(1)城乡公共服务差距是影响农村人口向城市迁移倾向的关键因素。一方面,城市相对于农村的优质公共服务吸引农村人口进入城市;另一方面,由于在这一过程中城市房价部分地资本化了城市公共服务优势,并且农村人口的涌入造成了城市的“拥挤”,因此以房价等拥挤成本为中介,城市公共服务优势也间接对农村人口进入及定居城市带来了阻碍。

(2)当前,城乡公共服务差距整体上激励了农村人口外流,其中教育资源差距影响最大。本文的实证研究表明,人们对教育资源差距的敏感度明显高于对医疗资源差距(数据显示其城乡离散度更高)的敏感度,推测这可能是因为对教育资源的利用需要更长的周期及较稳定的定居能力。

(3)农户收入、交通便利度和城区容纳能力能够以交叉作用的方式正向调节公共服务对城乡人口流动的影响。农户收入增加会提升其支付城市拥挤成本的能力,并加速农村人口外流,这也表明以收入差距为核心的理论不能准确反映城乡人口流动决策过程;交通便利度能够增强人口流动性,在当前条件下(城市公共服务供给明显优于农村)会加速农村人口外流;城区容纳能力能够降低同等常住人口下城市的拥挤程度,间接促使人口向城市集聚。

(4)由于预期与市场投机行为会改变决策机制、传导经济波动,因此在长期情形下公共服务、城市房价对人口流动的影响存在滞后性与不确定性,这导致现实中城乡人口分布通常较(效用最大化的)静态均衡存在偏离。

(5)城市高房价增加了农村人口进入城市及市民化转型的难度、拉大了住房持有者与移民之间的贫富差距,并且本文对2011-2020十年间地方城市房价与公共服务的相关性分析表明,从长期来看高房价及其带来的地方财政收入增加并未有效促进城乡公共服务均等化发展。

参考文献(略)