本文是一篇经济论文,本文通过构建基准面板模型,本文首先对普惠金融和普惠经济发展的关系进行了初步的探讨,并运用多元中介效应的一元平行多中介效应检验模型,考察了三类渠道路径对包容性增长的传导机理。

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

经济论文怎么写

自改革开放以来,我国经济总量以惊人的速度增长,在短短数十年间取得了让世界各国共同认可的成果。经济增长不断呈现良好的发展态势,我国于2021年实现GDP总量114万亿,实际增长率高达8.1%。在全球范围内,其他几个经济大国在四十多年的发展中,年度平均经济增速始终保持在3%以下,唯独中国在如此庞大的经济基数上任保持较高的年均增速。即使在2020年疫情冲击最严重的时候,也仍然保持了2.3%的增长速度,在世界舞台上展现出我国前所未有的经济实力和发展态势。

但在经济总量不断飞速发展的同时,以往粗犷式的经济增长方式对经济整体以及社会活动产生的不良影响也愈发凸显。如地区扶贫差异性、地区发展不平衡、资源配比不平等、城乡收入差距过大等现象。这些问题将会影响我国未来经济发展的可持续性和长期稳定性。当前我国重点强的经济增长转型和国内大循环发展规划对我国今后的长期发展至关重要,针对上述问题,包容性增长已成为我国今后的发展战略。包容性增长的概念是在2007年由亚开行第一次提及而来的,引起世界各国广大学者对经济发展的资源公平性和地区差异性的关注。包容性增长即是在经济增长不平等、不均衡的大背景下提出的,现已成为全球大多数国家的重要经济目标,特别是发展不平等较为严重的低收入发展中国家。包容性增长旨在帮助弱势群体获得公平的发展机会,缩小不同地区贫富差距,缓解全球经济增长中出现的贫困、失业等现象(张勋等,2019)。通过实现包容性增长,使人民群众能够共享经济发展的红利,进而促进社会的公平性。

早在2016年G20峰会上,我国就已经提出了建设经济包容性增长的规划,包容性增长成为会上讨论的重要主题之一。随着经济全球化的进程不断加快,各国的发展过程和增长模式存在很大的差异,特别是一些发达国家与贫困国家差距越加明显,不少相对贫困的发展中国家内部地区发展呈现两极化。而包容性增长就是为了解决这一系列的发展问题,实现缩小各国发展的差距,缓解贫富地区发展两极化的趋势,使世界上各个阶级的群体都能够参与和享受经济全球化的时代红利。2017年6月,李克强总理在夏季达沃斯论坛上强调“进一步推动包容性增长能够实现较为平衡的发展。”

...............................

1.2 研究内容及方法

1.2.1 研究内容

本文从传统包容性经济增长的概念出发,基于长三角城市群数字经济发展迅速的背景,设计长三角地区包容性增长评价体系,应用熵权-TOPSIS评价法对长三角地区近十年的包容性增长进行测度,并进一步从时间和空间两个角度分析长三角地区各城市的发展形势与定位,增强长三角地区包容性发展的协调性和针对性。然后,通过一元并行的多重中介效应检验模型,探究数字普惠金融凭借就业渠道、收入渠道和金融渠道三个角度对城市包容性增长的中介促进效果,分别分析三种渠道的中介效应和并行下的综合中介情况。其次,在上述分析的影响路径基础上,根据影响数字普惠金融对城市包容性可能存在的三种外部制约因素,构建非线性的面板平滑转换模型,明确外部制约因素如何对数字普惠金融促进包容性增长的过程造成影响。最后,探讨长三角城市群数字普惠金融对地区包容性增长产生的空间溢出,结合引力模型从普惠金融覆盖程度、人均GDP、地理距离等多角度全面衡量长三角地区不同城市之间存在的空间距离,构建普惠金融空间距离矩阵并检验其空间相关性。并据此构建空间杜宾模型,检验数字普惠金融促进包容性增长过程中存在的空间溢出,明确长三角城市群发展中存在的空间异质性和外部性因素,结合当前城市文化建设和经济发展的背景进行综合分析,为当前共同富裕、乡村振兴和普惠金融等政策发展提供相关建议。

..................................

2 文献综述

2.1 数字普惠金融理论及其测度研究

2.1.1 数字普惠金融的理论发展

数字普惠金融是涵盖多个方面的综合概念,是传统普惠金融概念的延伸,结合新经济发展特征的金融理念。数字普惠金融是数字新兴技术赋能下的普惠型的高效金融服务,这一概念提出时间较短。现有文献中数字普惠金融的最初的定义主要源于2016年9月杭州举行的G20峰会上提出的,指出数字普惠金融的定义是宽泛意义上“一切由数字信息技术促进的普惠性金融行为”,具体而言就是通过数字科技创新的方式为金融资源匮乏和偏远贫困落后的地区群众提供同等专业的金融服务渠道,并以低成本、高效率、平等化、可持续的理念为偏远贫困群体提供尽可能公平的金融服务。至此,国内外学者对数字普惠金融开展一系列的学术研究,相关理论也得到丰富和发展。

关于数字普惠金融的相关理论发展,国外学者Hannig 和Jansen(2010)认为普惠金融扩大了金融服务的范围和方式,可以使被排斥在银行体系之外的群众纳入正规金融体系,提高对金融资源的可得性和流动性。Galak(2011)认为金融机构通过借助数字信息技术可以为有不同金融需求的群体提供更加定制化的金融服务,进而提高社会福利,从而促进金融普惠性发展的进程。Kapoor(2014)通过对数字普惠金融的普惠性深入研究,认为当代金融普惠的含义至少包括四种维度,分别是:“公平合理的金融权利“、”高效全面的金融服务“、”金融服务惠及所有群众“以及”各类金融机构的广泛参与“。其中“公平合理的金融权利”体现的是普惠金融机会平等的理念,”高效全面的金融服务“强调的是普惠金融在数字技术的加持下业务渠道、业务内容和业务种类更加多元化,“金融服务惠及所有群众”强调的是享受惠民福利的覆盖性,”各类金融机构的广泛参与“说明了数字普惠金融的供给主体庞大且多样。Lee等(2015)认为数字普惠金融凭借着大数据、人工智能等高新数字化信息技术的发展为支撑,并依靠金融科技的不断创新驱动的。

..............................

2.2 包容性增长理论及其测度研究

2.2.1 包容性增长的理论发展

随着我国经济工作重点由单一注重经济增长速度转变为强调经济增长质量,表明我国已经步入社会经济发展的“新常态”。目前我国正不断推进行业领域供给侧改革,实现产业结构优化升级,让经济发展的成果均衡于全社会,尽可能实现平衡、包容、可持续的经济发展。目前经济增长的包容性受到越来越多的人倡导,继而追求实现经济包容性增长目标。目前为止,国内外学者根据不同角度对包容性增长做出不同的解释,对包容性增长的概念及其含义还没有一个明确统一的定义。本文根据理论内涵的认识,梳理出以下三种认识:

第一种将包容性增长理解为助贫式增长,是注重对于弱势群体方面的贫困帮扶,提出包容性增长必须降低社会不平等。Kakwani和Pernia(2000)首次使用包容性来突出亲贫式的经济发展,因为“包容性”不仅要求贫困群体能够享受经济增长的红利,而且强调均衡的经济增长需要贫困群体的积极参与。Besley et al(2007)认为传统意义上的经济增长红利往往不会惠及贫困群体,而包容性增长是一种使弱势群体能够分享经济增长的好处并过上有尊严生活的增长方式。Felipe(2007)基于人均收入层面,认为加速贫困群体的收入增速对个人贫富差距减小和包容性增长提高具有更重要的影响。Ali and Son(2007)认为包容性增长的核心概念就是全体民众的机会平等性。Habito(2009)侧重于从减轻贫困视角定义包容性增长,重点关注对贫困群体的帮扶。Klasen(2010)从过程到结果两方面阐明包容性增长是要通过排除各种歧视来改善弱势阶层的处境。杜志雄等(2010)强调,包容性增长是所有人享受同等的权力,消除弱势群体在经济增长和社会发展的进程中受到的金融排斥和权利贫困等问题。Abhijit(2011)认为包容性增长可以与“益贫式增长”替换使用,包容性增长有效降低了贫困,使社会各阶层都能受益于经济增长的进程。

第二种观点是包容性增长强调为机会平等的发展过程,认为所有社会群体能够平等地融入经济发展的过程,并共享经济增长带来的红利。Chatterjee(2005)研究提出包容性增长是降低贫困发生并消除个人排斥的发展,提出包容性增长是“机会公平的增长”。Ali and Hyun(2007)认为包容性增长是科技创新和新兴行业带来的新机遇,并且这种发展机会能够公平地被社会各个阶层共享。同时McKinley(2010)提出包容性经济增长能够促进可持续发展,创造新的发展机会,并确保所有群体能够平等的获取这些机会,从而保障社会各阶层民众能够在经济增长的过程中获益。Rauniyar and Kanbur(2010)研究强调包容性增长是持续、环境、社会、体制等多个方面的实现公平的状态。Stephan(2010)认为包容性增长的内涵是没有歧视和消除排斥的新模式,大众共同参与到包容性增长的建设并共同收获经济带来的成果。庄巨忠(2010)认为,包容性增长是一种强调机会均等的经济增长过程,必须确保所有人平等参与增长进程并分享成果。

..........................

3 长三角城市群包容性增长水平与数字普惠金融的测度 ........................ 19

3.1 长三角城市群包容性增长的测度与特征分析 ............................. 19

3.2 长三角城市群数字普惠金融的指标体系与现状分析 ....................... 30

4 数字普惠金融对包容性增长的影响机理探究 ................................ 36

4.1 数字普惠金融影响包容性增长的理论机制 ............................... 36

4.2 数字普惠金融对包容性增长的传导路径检验 ............................. 38

5 数字普惠金融对包容性增长的非线性影响效应研究 .......................... 48

5.1 PSTR模型的构建与基本原理 ........................................... 48

5.2 转换变量选取与数据说明 ............................................. 50

6 数字普惠金融对包容性增长的空间溢出效应研究

6.1 模型构建与空间权重矩阵的设定

经济论文参考

蒋世超等诸多学者(2020)认为相较于空间误差模型(SEM)、空间自回归模型(SAR),空间杜宾模型(Spatial Durbin Model,SDM)的包容性和使用性相对更强,不仅使其模型系数估计结果满足无偏性,同时还能解决变量存在内生性的问题,从而提高模型的实证分析能力和参数结果的可靠性。因此本文优先建立空间杜宾模型,分析本地数字普惠金融对邻近城市包容性增长的空间溢出。具体模型如下:

.............................

7 结论与建议

7.1 研究结论

本文基于面板计量模型,结合面板平滑转换模型和空间溢出效应分析等方法,对长三角城市群的包容性增长水平与数字普惠金融之间关系进行深入探究。首先通过对国内外关于数字普惠金融测度、城市包容性经济增长测度以及两者之间的关系分别进行整理和评述,并在此基础上结合我国长三角地区近年发展特点,利用熵权-TOPSIS法对长三角城市群的包容性增长水平进行重新测度,并分别从长三角整体及单省份视角研究近年城市包容性增长水平整体发展情况及其时空变化特征。其次,本文通过构建基准面板模型,本文首先对普惠金融和普惠经济发展的关系进行了初步的探讨,并运用多元中介效应的一元平行多中介效应检验模型,考察了三类渠道路径对包容性增长的传导机理。再次,本文在三种影响机制分析的基础上,建立了面板平滑转换模型(PSTR),对长三角城市群数字普惠金融对包容性增长的非线性特性展开了实证研究,并考察了促进城市包容性增长过程中的存在的门槛因素。最后,根据长三角地区普惠金融和包容性增长的空间相关性和分布情况,采用改进后的引力模型,构造长三角城市群普惠金融引力矩阵作为杜宾模型的空间权重矩阵,探究长三角城市包容性增长之间的空间相关性。在此基础上,结合空间杜宾模型,分析数字普惠金融促进本地区发展的过程中,对周边地区包容性增长的空间溢出效应。主要结论如下:

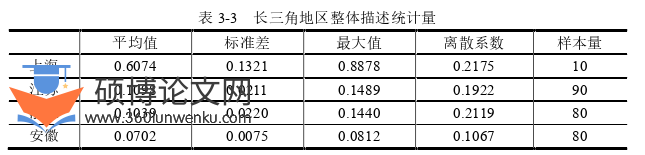

(一)从长三角城市群包容性增长测度结果和时空分布特征来看。对城市包容性增长的重新测度发现,长三角城市群整体数字化包容性增长整体2011-2020年期间均呈现稳步上升地趋势,由0.167增长至0.315,增长率高达95.2%。长三角城市群整体前后增长情况较为平均,2011-2018年均呈现小幅稳定增长,年平均增长率为6.45%。各省、直辖市中,上海市数字化包容性增长水平有明显优势,起点较高的同时发展速度较快,整体从0.4379增长至0.8878,增长水平实现翻番。除2013-2015年期间有一个较大幅度的下降情况,其他年份均呈现显著上涨,增长率高达51.8%。江苏、浙江、安徽三省发展较为平稳,但整体发展水平相对较低。安徽省起点与江苏、浙江相近,但后续发展稍显落后。江苏省中南京市和苏州市的包容性增长发展势头最好,远远领先于省内其他城市,其中苏州市虽起点低于南京市,但实现整体增长率高于南京市。浙江省内除杭州、宁波,具有明显发展优势以外,其余城市诸如嘉兴、绍兴等地的包容性增长同步发展,省内包容性增长呈现以杭州、宁波的双核心均衡增长,共同富裕示范区的发展政策成效显著。

(二)从数字普惠金融影响包容性增长的传导路径来看。长三角城市群数字普惠金融对当地包容性增长存在明显的积极助益效果,并且主要通过收入渠道、就业渠道和金融渠道三种路径影响包容性增长水平。其中三种中介效应分别为0.00002657,0.00006342和0.00003965,系数上就业渠道和金融渠道更为显著。三种中介渠道联合效应的占比分别为20.5%,48.92%和30.58%,就业渠道和金融渠道的中介效应更加明显,收入渠道效果相对较小。即数字普惠金融主要通过促进当地第三产业就业和金融业产出水平来实现当地经济的包容性增长。

参考文献(略)