笔者经过研究,提出如下建议:第一,中国对外应进一步加深全球化贸易的参与度,坚持对外开放战略不动摇,对内应根据当地资源赋调整贸易产品结构,帮助进出口企业提高环保技术的利用效率;同时政府也可出台优惠金融政策吸引海外环保领域的公益基金投资进入国内研发领域,助力国内研究机构拓展海外绿色研发路径,并进而提升外国直接投资的绿色技术溢出效应。

第一章 绪论

第一节 研究背景

绿色技术在减轻传统经济发展模式的负面影响,提高生活水平以实现全球和地区的可持续发展目标方面发挥着根本作用。中国政府提出的生态文明思想已于2018 年纳入中国宪法,从而为在中国推广绿色技术奠定了重要基础。当前,关于绿色技术的讨论已逐渐广泛,而绿色技术相关的“环保技术(”Environmentally Sound Technology,简称 EST)概念,最早是在美国 E.Brawn 和 D。Wield 于 1992 年编写的《21 世纪议程》中出现。指的是能够缓解或消除生态环境恶化、节约能源资源以促进可持续性发展的生态友好型技术、工艺或产品的总称。

经济增长与环境保护之间的矛盾一直以来都是国家政府高度关注的问题和焦点,为了加速经济转型到低碳节能的绿色经济发展模式,总理李克强在《2015 年国务院政府工作报告》中早就提出坚持创新驱动、智能化经济转型、绿色发展的时代经济理念,再次从宏观政策的层面充分肯定技术进步促使经济的环境保护和经济增长的原动力。在政府大力倡导绿色可持续发展理念的背景下,企业和民众环境保护意识也日益深化,清洁“绿色技术”作为一种可以减少污染,消耗并改善生态的有效路径已经被科学界广泛讨论,其中,知识贸易作为国际贸易体系下的新类别,催生了以绿色专利技术为交易主体的贸易形式。据国家知识产权局 2019 年调查报告数据显示,中国于该年度对知识产权使用费贸易规模总额高达 411.5 亿美元,同比上年增长 23.4%,居世界第六位,其中在 159 家拥有大量使用国外专利和技术的企业中,共有 43.7%的企业从欧洲的机构或个人引进过专利①,因此与欧盟等合作开放。达国家之间进行有形和无形贸易的绿色科技产品贸易,是促进中国特色产业转型升级的重要渠道,也是推动中国绿色低碳经济发展的必要条件。

.......................

第二节 研究意义

一、理论意义

本研究的理论贡献在于:

首先,将贸易的环境技术效应与贸易中技术溢出理论,建立起贸易与中国绿色技术溢出效应的理论框架。即:基于贸易与环境三效应的理论基础,以及贸易中的技术溢出 C-H 理论,一方面证实 EKC 曲线的收入效应、环境规制和市场偏好将促进企业从贸易中实现绿色技术创新,另一方面论证了中间品贸易作为技术知识的外溢渠道,可通过物化和非物化两种形式推进绿色技术的全球扩散的可行性,得出贸易将促进技术创新“绿色化”,而后通过“学习效应”实现扩散转移的绿色技术溢出机制。

其二,对研究现状进行总结,梳理产品内进、出口两种贸易流向下绿色技术溢出的内在逻辑。即:产品内进口贸易中的市场竞争和逆向解构,出口贸易面临的环境规制和“出口学习效应”均可产生绿色技术溢出,但由于规模和吸收能力限制,进口路径的溢出效应被削弱而出口路径将被增强,并在实证模型中分组回归,验证了该命题的合理性。

其三,引入垂直专业化指数考察分工程度的调节效应。基于行业层面的比较优势理论——产品内分工理论,从“劳动禀赋升级”“供应链绿色扩散”两个角度分析了中间品贸易流在全球价值链中作为创新传播主要渠道的作用。

二、现实意义

本研究同样具有以下现实意义:

首先,文章迎合国家绿色、环保可持续发展理念,从绿色技术在国际贸易中流动的视角对环境技术的行业溢出效应展开分析。中国在加入世界贸易组织后,环境问题已逐渐成为制约中国实体经济发展的重要障碍,为推动我国实现环境和经济的协调发展,中国已把可持续发展纳入一项基本国策,而研究贸易中获取跨行业、跨学科的环保技术溢出机制,不仅为我国实现绿色发展提供创新解决方案,更是为我国深化改革和开放理念提供一份专业背书。

其次,将贸易形式拓展至产品内贸易。随着经济一体化和全球化的深入,关注全球价值链下产品内贸易对技术溢出的影响,是很贴合贸易背景的现实议题,通过研究与欧盟绿色技术领先国的产品内贸易,可以为有绿色转型要求的初创企业在选定贸易模式、目标行业方面提供参考性意见。

.....................

第二章 文献回顾

第一节 贸易与环境的相关研究

一、贸易与环境的三效应

国际贸易对环境质量的影响研究最早是由 Grossman 和 Krueger (1993)[4]以北美自由贸易区实例为代表,考察贸易与环境污染之间的各种内在关系的过程中提出的,该研究从宏观上将其分解为规模效应、结构效应和技术效应三个方面,以期分析上述因素对 GHG 排放的直接影响,搭建起国际贸易环境效应分析的基础性框架。Antweiler 等(2001)[2]在 Grossman&Krueger(1993)相关研究的基础上,构建了对环境与贸易的一般均衡模型,进而量化了规模效应、结构性效应和技术性效应。强调环境监管通过影响生产成本,除了推动企业增加减排和降低排放强度之外,还会影响一国的比较优势,其中归因于规模效应的因素(如国内生产消费、国际贸易、外国直接投资、城市化)增加了环境污染;与此同时,由于经济结构的转变,污染较少的部门(比如服务业)比污染较多的部门增长更快,经济结构的组合也在发生变化,这些因素导致了结构效应。为降低污染水平所开展的先进环保技术和创新,这些都归因于技术效应。这种效应可以通过开放外国直接投资(FDI)和贸易来运作,作为知识转让和使用低污染技术的结果,导致 GHG排放量的减少和环境库兹涅兹曲线(EKC)转折点的出现,防止环境退化。

在实证计量研究的应用层面,常见的计量方法除了采用 ACT 计量模型和普通均衡(CGE)理论模型以外,还有 Dean(2010)根据国际贸易和农业收入快速增长、环境库兹涅茨曲线等理论基础,建立起的多个联立方程和数组计量模型[15]。Frankel 和 Rose(2005)[19]在将环境与国际贸易之间的内生性联系剥离研究之后,发现后者会降低空气中污染物浓度,是环境质量得以改善的主要因素。Judith M.Dean(2009)[23]研究发现短期内,贸易会对环境带来负面影响,使得污染加剧,但从长期看,贸易将提高人均收入水平,增加污染治理支出从而有利于环境保护。

.....................

第二节 贸易的环境技术效应相关研究

一、国际贸易中的环境技术效应

环境技术效应最早在 Grossman 和 Krueger (1993)被定义为污染物排放强度“e(θ)”,是指每一单位污染物产品 x 贸易所降低污染物排放量,是污染物需求函数 Z=e(θ)x 的减函数;随着贸易与环境相关研究的深入,环境技术效应可被归纳为:从贸易中获取能降低污染物排放量的环境友好技术的现象。于是,贸易中的环境技术效应作为减缓气候变化的重要途径,逐渐引发学者们的研究关注。继 Copeland和 Taylor(2003)[15]关于最终货物和环境贸易的开创性研究之后,后续的实证研究发现贸易诱导的结构效应在解释总排放量变化方面似乎相对不重要,强大的技术效应反而是推动总体减排的主要渠道。

为验证贸易与环境的技术效应在降低引致污染方面是否具有明显促进作用,Roy.J(2017)[46]利用了 2000-2005 年期间大约 200 个国家的几项环境绩效指标的数据,通过使用限制污染排放强度得到两个不同的数据集,以求区分结构(即国际贸易的产业结构变化)效应和技术(即减排的改善)效应。实证研究发现结构效应与国家的收入水平和民主水平无关。然而,考虑到技术效应,收入水平与贸易隐含净排放(BEET)负相关。同时,可再生能源消耗和能源效率的增长归因于技术效应,技术效应应能减少 GHG 排放(傅京燕,吴丽敏.2015[56])。

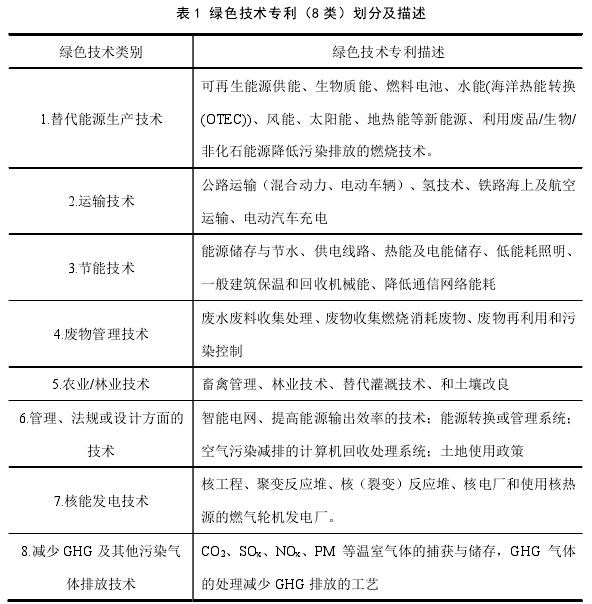

表 1 绿色技术专利(8 类)划分及描述

....................

第三章 机制分析与研究假设 ..................16

第一节 绿色技术含义与概况 ..................16

一、绿色技术内涵与划分 ..................16

二、中欧制造业绿色技术概况 .................18

第四章 模型设计与实证分析..................28

第一节 模型设计与数据处理..................28

一、计量模型的设定 ....................28

二、变量选取与数据整合 .....................29

第五章 结论与建议....................42

第一节 研究结论.......................42

第二节 政策建议.........................43

第四章 模型设计与实证分析

第一节 模型设计与数据处理

一、计量模型的设定

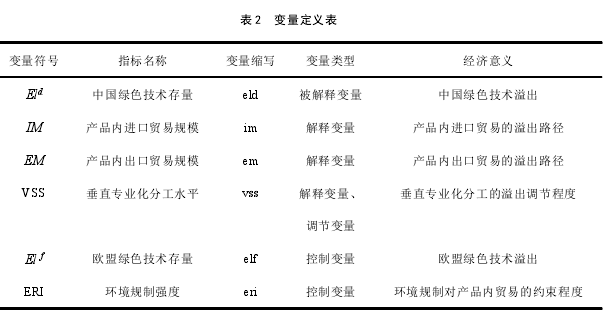

表 2 变量定义表

Eld作为实证模型的被解释变量,以反映贸易中可能获得的绿色前沿技术,对中国各行业的绿色技术溢出水平造成的影响。在解释变量选取中,本文根据陈颂等人在研究中间品贸易的环境效应中的分解思路,引入产品内进出口强度指标 IM与 EM,代表技术溢出路径,以验证产品内进出口贸易能否成为中国获得国外先进“绿色技术”的有效渠道;VSS 作为调节变量,衡量不同路径下垂直专业化分工的溢出调节程度,如若交互项系数显著为正,表明产品内进口或出口,能够间接通过产品内分工程度的调节对中国绿色技术存量产生溢出。

.....................

第五章 结论与建议

一、研究结论

本文在国际产品内分工的背景下,通过 OECD 环境专利数据库和 Eora 全球投入产出数据库,构造 2000-2019 年行业级面板数据,对中欧制造业产品内贸易中的绿色技术溢出效应进行实证检验,分析了产品内进口、出口两种路径下贸易规模与绿色技术溢出水平的关系;并计算中欧制造业垂直专业化指数 vss,引入模型中考察分工程度的调节作用,结论如下:

首先,环境规制的海外扩散和环保市场需求是诱导贸易中技术效应“绿色化”的两大驱动因素,也是产品内贸易具有显著正向溢出效应主要原因。产品内进口贸易每百万美元的增长,将会给国内绿色技术带来约 0.336%的溢出,可见产品内贸易不仅是中国参与全球价值链生产分工的主要形式,也是中国从中获取先进绿色技术的重要溢出渠道。

其次,相较进口,产品内出口溢出弹性更高,约为 1.864%,其通过产业规模集聚实现了更为显著的“出口学习效应”,从而获取更多绿色技术溢出。

再次,专业化分工的调节作用在产品内出口模式下分化明显,高分工程度溢出水平更高,低分工程度溢出水平更低,但整体交互项系数为 0.0028,仍高于产品内进口模式下的整体系数 0.0017,且垂直专业化分工程度较高的行业,人才专业化转型使得行业绿色溢出效应更加显著。

最后,绿色技术密集度较高的行业例如计算机、电子产品制造业,通过出口专业化指数的调节,其技术溢出截距项均值由-4.8691 提升至-1.2990,但技术封锁限制又使得汽车和半挂车制造业的溢出均值下降 0.0355,该行业依旧难通过产品内分工实现绿色技术溢出,可见垂直专业化分工的调节作用存在行业异质性。

参考文献(略)