1 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

IPCC的第5次评估报告(2013年)指出,2003-2012年全球平均气温相比于1850-1900年升高了 0.78 摄氏度。全球气候变暖会造成海平面上升,土地消失,进而引发极端气候并触发能源、粮食、水资源等安全问题,将直接威胁人类的生存和发展。2019 年《自然》科学杂志报告指出,格陵兰岛地区冰川的融化速度持续加快,已经比工业化前的速度高 50%,比 20 世纪的速度高 33%,冰川融化形成的水量能够让全球海平面升高至少 7米,可见形势越发严峻。今年年初,印尼就公布了该国两座岛屿消失的消息,虽然这两座岛屿无人居住,但依旧引起了人们的恐慌。另有报道显示,中国 17%的死亡是空气污染造成的[1]。自 2010 年以来,中国治理空气污染的高成本已经消耗了中国 GDP 的 6.5%,而且随着中国人口的增长和城市化进程的加快呈上升的趋势[2]。许多研究都指出愈发严重的全球气候变暖正在逐渐攻击人类赖以生存的生态系统。

大量证据表明大气中温室气体浓度不断上升是全球气候变暖的重要诱因。京都协议书中指出要控制六种温室气体1的排放,其中排在首位的就是二氧化碳。大气中二氧化碳浓度不断攀升的主要原因是人类在生存和发展过程中不断地砍伐树木和开发矿物来维持燃料的供应,所以走节能环保的发展道路是未来的必然趋势,人类必须积极采取行动降低温室气体排放。为实现这个目标,中国作为全球最大的 CO2排放国,一直以来积极采取行动发展低碳经济。1998 年中国签署了《京都协议书》;2007 年,中国政府成立了温家宝总理任组长的“国家应对气候变化领导小组”,之后又颁布了发展中国家第一个应对气候变化的国家级方案,即《中国应对气候变化国家方案》;2009 年哥本哈根会议前夕中国承诺到 2020 年实现单位 GDP 碳强度比 2005 年下降 40%-45%;2016 年中国又在 G20 峰会上率先签署了关于气候变化问题的《巴黎协定》,并在之后的十九大报告中指出要加快生态文明体制改革。

........................

1.2 相关研究综述

1.2.1 碳排放责任分配原则

在可持续发展的背景下,全球各国都在实行低碳经济,贸易和环境逐渐成为学者们关注的重点[8-10]。碳排放责任分配原则对降低二氧化碳排放十分重要,在不恰当的原则下分担污染的责任,会导致情况进一步恶化,而不是缓解。学者们通过对现有文献进行总结,发现目前普遍认可的碳排放分配责任的研究方法主要有三种,分别是:生产者责任原则,消费者责任原则和共担责任原则[11,12]。

生产者责任原则又称“领土责任原则”,其逻辑基础是“污染者付费原则”,也就是指一国对其领土范围内生产产品和提供服务所产生的所有碳排放承担责任[13,14],其因操作性强和具有明显的边界性而得到迅速发展[15]。现在 IPCC 公布的各国碳排放量仍然采用的生产者责任原则[16],京都协议书也依旧采取的是这种原则,但是一个国家的消费物品并不完全是这个国家自己生产,也可以通过贸易从其它国家进口来实现[17]。众多学者研究表明这种分配原则存在一个很大的弊端,即它可能引起“碳泄漏”问题,主要是指发达国家采用向发展中国家转移高污染产业或增加进口的方式向发展中国家转移碳排放,从而达到减少自身碳排放和少承担碳排放责任的目的[18,19,20]。早在十九世纪九十年代就有学者研究发现,加拿大、法国、德国、日本、英国和美国这 6 个经合组织成员国的进口碳排放量约占国内总排放量的 13%,尤其是在法国,这一比例约为 40%[21]。我国是世界上最大的二氧化碳排放国,其出口约占我国 GDP 的三分之一,但二氧化碳的排放不但和我国内部的消费有关,还与外部需求有关。因此,生产者原则因其阻碍发展中国家的减排承诺而受到质疑,因为许多国家和地区,尤其是中国,经历的快速经济发展,很大程度上是由于出口的稳定增长,这大大增加了它们的领土二氧化碳排放量[17,22,23]。

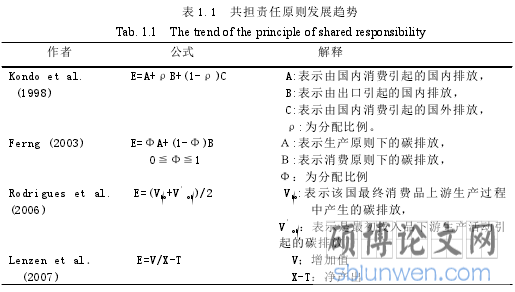

表 1.1 共担责任原则发展趋势

2 增加值贸易隐含碳排放测算模型的构建

2.1 部门碳排放强度测算

2.1.1 数据来源

本文依据 2007 年中国 8 区域 8 部门区域间投入产出表的分类标准,将我国分为 8大区域(表 2.1),将我国产业划分为 8 个部门(表 2.2)。然后采用《中国能源统计年鉴 2013》中的各省自治区能源平衡表和 2013 年各省自治区统计年鉴中的分行业能源消耗量来计算分区域分行业能源消耗数据。由于数据的可获得性和为了提高数据的准确性,本文共选取了 10 种化石能源,分别是:原煤,焦炭,原油,汽油,煤油,柴油,燃料油,液化石油气,炼厂干气,天然气3。

直接 CO2排放系数指的是进行直接生产活动所消耗的能源产生的 CO2排放量,这与进出口的中间产品无关,代表的是平均碳排放技术水平。在研究全球二氧化碳减排责任分配的时候,学者们往往采用国际货币基金组织(IMF)官方网站公布的各国直接 CO2排放系数信息。但我国目前尚没有官方公布的各区域各部门的直接 CO2排放系数数据,所以本文采用的是 IPCC 推荐的二氧化碳排放估算方法,即碳排放系数法[72,73]。

能源消耗量均以《中国能源统计年鉴 2013》中各省能源平衡表的数据为准,然后按照各省统计年鉴中轻工业、重工业的能源消耗比重,将能源平衡表中的工业行业能源消耗量分为轻工业和重工业。

由于缺少西藏的分行业能源消耗量和能源平衡表,本文通过对《西藏能源消费与工业生产 CO2排放量测算》一文的数据进行整理获得西藏分行业能源消耗量[78]。暂不考虑香港、台湾和澳门地区。

........................

2.2 拓展的出口增加值分解模型

2.2.1 数据来源

本文采用由中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室编制的《中国 2012年 31 省区市区域间投入产出表》4,并根据 2007 年中国 8 区域 8 部门区域间投入产出表的分类标准,整理为 2012 年中国 8 区域 8 部门投入产出表。

2.2.2 模型构建

KWW、WWZ 和 Xu 均采用的是世界投入产出数据库(WIOD)公布的投入产出表[52,53,61],表中的所有国家和地区都内生于同一个经济系统,即任何两个国家或者地区间的投入产出关系都可以用产品消耗系数矩阵表示出来(如表 2.3)。世界投入产出表属于竞争型投入产出表,表中每个行业的总产出均等于总投入,所以在制作过程中需要严格遵守各种假设条件,这在现实中很难实现[79,80]。而本文采用的区域间投入产出表是非竞争型的,它将中国看作一个系统,只能用消耗系数矩阵表示中国八大区域间的投入产出关系,而中国各区域与系统外的投入产出关系只能“进口”和“出口”来描述。基于此,本文在 KWW 和 WWZ 的研究基础上,对系统外的区域做外生化处理[55,56]。

.........................

3 我国区域间增加值贸易隐含碳排放实证结果分析................................19

3.1 分区域分行业直接 CO2排放系数........................19

3.1.1 主要能源的 CO2排放系数..............................19

3.1.2 直接 CO2排放系数特征......................................19

4 碳排放转移原因的价值链解释...................................26

4.1 指标构建.........................26

4.1.1 增加值需求依赖..............................26

4.1.2 增加值供给分布....................................26

5 研究结论与政策建议...............................31

5.1 研究结论...................................31

5.2 政策建议..................................32

4 碳排放转移原因的价值链解释

4.1 指标构建

目前国内对价值链的研究主要集中在我国参入全球价值链分工的程度和收益上,研究发现随着我国嵌入全球价值链的程度加深,国家价值链的发展和完善将受到阻碍[39,49]。不仅如此,有学者认为全球价值链和国家价值链对区域经济发展会产生截然不同的影响,即如果区域嵌入全球价值链的程度越深,那么区域间经济发展差距越大;如果嵌入国家价值链的程度越深,那么区域间经济发展差距就越小。崔向阳等鉴于我国八大区域增加值贸易隐含碳排放量和区域间贸易隐含碳转移量均伴随着区域参与国家价值链分工,所以下面本文将从增加值需求依赖,增加值供给分布两个方面来分析我国的国家价值链分工[83]。通过对八大区域参与国家价值链所建立的增加值关系的基础上,为合理划分我国碳排放责任和显著降低碳排放提供新的思路。

随着我国区域经济一体化的不断发展,各区域间的任务贸易联系日益密切,各个区域逐渐只在生产的某一个或几个环节进行垂直专业化生产。为了研究各区域参与国家价值链的程度,我们首先分析垂直专业化分工在个区域的发展水平。

区域贸易模式由货物贸易到任务贸易的转变,使得参与 NVC 分工的所有区域均成为产品生产过程中必不可少的一部分。所以区域 r 不仅是上游生产者的增加值需求者,也提供增加值给下游生产者做进一步地生产。

表 4.1 区域总出口的增加值构成及垂直专业化指数

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

随着我国生产理念的改变,生态文明建设已经成为中国特色社会主义的重要内容。目前我国碳市场建设各项工作正在有序推进,而排放数据的质量是碳市场能否成功的基石。本文采用拓展的出口增加值分解模型,在投入产出法的基础上进行改进,对我国投入产出表做外生化处理,成功地测算出我国各区域各产业的直接 CO2排放系数、区域增加值贸易二氧化碳排放量和区域间贸易导致的隐含碳转移量。随后,本文分别引入增加值需求依赖和增加值供给需求两个概念,从价值链的角度对区域间贸易隐含碳排放的转移原因进行了探究。本文主要得出以下结论:

各区域在增加值出口贸易隐含碳排放量方面存在共同点,即不同区域在国内出口和国外出口中隐含的碳排放量均存在较大差异。其中,总出口贸易隐含碳排放最高的三个区域依次是中部区域,东部沿海和北部沿海,最小的为京津区域。国内区域间贸易导致的隐含碳排放量最高的依旧是中部区域,之后分别是西北区域,北部沿海,东北区域,西南区域,东部沿海,南部沿海,京津区域。对国外出口中隐含的碳排放较高的是沿海区域,较少的是内陆各区域。

在国内各区域贸易导致的隐含碳转移方面,区域间贸易隐含碳排放的转移值和转移净值存在较大差异。中部区域比较特殊,它不仅是转移碳排放最多的区域,也是承接来自其他区域的碳排放较多的区域,经过抵消,中部区域为净碳流出区域,但其转移的碳排放净值绝对值最小。西北区域和北部沿海也是转移碳排放较多的区域,但是这两个区域并不是主要的碳排放承接区域,所以这两个区域的碳排放转移净值排在前列。京津区域,东南沿海和南部沿海三个沿海区域均是重要的碳排放承接区域,所以这三个区域的碳排放转移净值是负值。总的来说,我国区域增加值贸易隐含碳排放存在由内陆向沿海转移的趋势。

参考文献(略)