本文是一篇法学论文,本文围绕网络游戏虚拟财产的法律保护问题展开系统性研究,揭示了当前法律体系在应对数字经济时代新型财产形态时的结构性滞后与制度性缺失。

第一章网络游戏虚拟财产概论

第一节网络游戏虚拟财产的相关理论

一、网络游戏虚拟财产的概念和特点

(一)网络虚拟财产的概念

虽然网络虚拟财产对于当前互联网时代的我们早已不是一个新兴的词汇,但我国法律尚未明确规定网络虚拟财产的概念。

目前我国学者对于网络虚拟财产概念的定义并没有统一和一致的意见。张明楷认为,网络虚拟财产是一种依附于计算机虚拟空间并且具有管理的可能性,具有转移可能性,具有价值性的一种财物①。杨立新认为网络虚拟财产是一种存在于与现实具有隔离性的网络空间中、能够用现有的度量标准度量其价值的数字化的新型财产②。林旭霞认为网络虚拟财产是指在网络环境下,模拟现实事物,以数字化形式存在的、既相对独立又具排他性的信息资源③。潘淑岩在《网络虚拟财产继承法律制度研究》这本书中表示。网络虚拟财产不仅包括虚拟账号、游戏装备、虚拟货币这类缺乏实体的纯粹虚拟财产,还包括其他一切可以人为拥有和支配的具有财产价值的网络虚拟物和财产④。以上学者对于网络虚拟财产的概念都有着不同的认识,其源于学术上研究的方向不同,使用的研究方法不同。但统一都认为网络虚拟财产应当认定为一种“财产”或者是“资源”。

综上所述,本文认为网络虚拟财产是处于网络虚拟环境中,并且基于网络为载体具有特定价值的电子数据。

...........................

第二节网络游戏虚拟财产的法律属性分析与评述

网络虚拟财产的法律属性在学术界长期存在争议,主要围绕物权说、债权说、知识产权说等传统理论展开。物权说主张虚拟财产具有排他性和交换价值,应纳入物权范畴,但其核心矛盾在于民法中“物”的界定以有体性为前提,而虚拟财产依附于网络环境且依赖运营商技术支持,难以独立行使支配权。例如,游戏账号的登录或虚拟道具的交易需通过运营商平台完成,这与物权的独立性特征相悖。债权说则从合同关系出发,认为用户与运营商之间的服务协议构成债权基础,用户仅享有使用权。然而,实践中用户对虚拟财产的权利不仅限于对抗运营商,还能对第三方侵权行为主张保护,突破了债的相对性原则。知识产权说虽关注虚拟财产的创造性特征,但难以覆盖其交易、转让等经济属性,例如用户通过投入时间和金钱使虚拟财产增值的行为,已超出知识产权“一次用尽”原则的保护范围。可见,传统学说均存在局限性,无法全面解释虚拟财产的多重法律特征。

在此背景下,新型财产权说逐渐成为更具包容性的理论框架。该学说认为,虚拟财产兼具物权、债权和知识产权的复合属性,其虚拟性、依附性和动态增值性使其无法被传统权利体系完全吸纳。用户对虚拟财产的排他占有体现物权特征,基于服务协议的债权关系保障使用权,而部分虚拟财产(如用户设计的游戏皮肤或玩家捏脸)则可能包含创造性成果。然而,新型财产权说的问题在于缺乏具体法律规则支撑,难以直接指导司法实践。例如,当虚拟财产因继承或离婚分割引发纠纷时,法院往往需借助《民法典》第127条的原则性规定,结合物权或合同规则进行个案裁量,导致裁判标准不统一。因此,单纯将虚拟财产定义为“新型权利”仍显空泛,亟需构建更具操作性的理论模型。

..........................

第二章对网络游戏虚拟财产案件的分析

第一节样本的梳理

本文创建的数据库以裁判文书网为基础,通过设定关键词检索与人工检索相结合的方式,收集了2020年至2024年间与网络游戏虚拟财产相关的法律文书。通过检索,筛选出符合本文研究内容的相关判决书,查询到相关的裁判文书共计370份,其中民事裁判文书353份,刑事判决书17份。

以上述370个案例作为基础,组成实证研究的样本。本样本涵盖了从2020年到2024年的所有案例,2020年之前的案例因为样本数量少,并且处于《民法典》颁布之前,不具有太多参考价值。

值得关注的是,这一数量在网络如此发达的现在,显得相对有限,其背后反映的深层问题值得探讨:一方面,大多数玩家在虚拟财产受损时更倾向于通过非诉途径解决问题。例如通过游戏客服协商补偿、向第三方平台投诉或接受运营商提供的道具返还方案,这些便捷的解决方式有效分流了潜在诉讼;另一方面,许多玩家对维权存在现实顾虑,尤其是当虚拟道具市场估值较低时,往往认为诉讼程序耗时耗力且结果不确定,甚至可能因举证困难导致败诉风险,最终选择放弃法律救济。这种现象也间接印证了虚拟财产权益保护在司法实践中的复杂性和特殊性。

................................

第二节网络游戏虚拟财产案件时间分布

法学论文怎么写

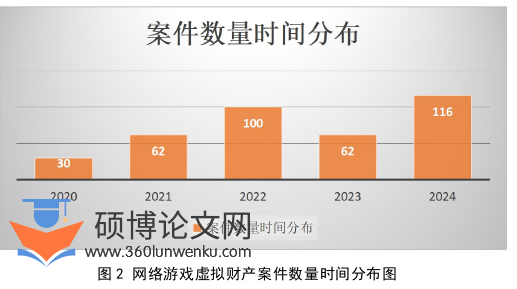

根据图2的近五年数据来看,案件数量呈现“先猛涨、后下跌、再反弹”的特点:2020年案件较少(30件),可能因为当时大家对游戏里的装备、账号等虚拟财产的法律保护意识不强,相关交易也不活跃。

2021—2022年(62件到100件),案件数量翻倍增长,尤其是2022年达到100件。这段时间疫情导致越来越多人玩游戏,虚拟财产交易火爆,但游戏公司和法律还没跟上,纠纷自然变多。

2023年(62件),案件突然减少,经过《民法典》两年的实行,游戏平台也加强了账号实名认证,很多小纠纷被提前解决或者是通过其他非诉讼的方式解决掉了。

2024年(116件),案件又大幅增加,甚至超过之前最高值。这表明玩家和企业对网络游戏虚拟财产的保护变得愈加看重。

.............................

第三章网络游戏虚拟财产法律保护现状和存在的问题.....-22

第一节网络游戏虚拟财产法律保护现状......................-22

一、立法现状......................................-22

二、司法现状......................................-22

第四章网络游戏虚拟财产法律保护的完善路径...........-35

第一节立法层面......................................-35

一、短期通过司法解释填补虚拟财产权利空白...............-35

二、长期推进虚拟财产保护专门立法进程...................-35

结语...............-42

第四章网络游戏虚拟财产法律保护的完善路径

第一节立法层面

虚拟财产法律保护的困境本质是传统财产权理论跟不上时代和科技的发展造成的。若继续用“物债二分”框架强行归类,只会陷入“削足适履”的逻辑悖论。分层确权理论的核心在于承认虚拟财产是独立于物理世界的新型财产类型,其权利结构应体现“技术架构(运营商)与用户权益的动态平衡”。立法改革需分阶段推进,短期内通过司法解释建立过渡性规则,长期则以专门立法构建系统化保护体系。

一、短期通过司法解释填补虚拟财产权利空白

当前《民法典》第127条对虚拟财产的保护仍停留在宣示层面,亟需司法解释将抽象概念转化为可操作的规则体系。首先需明确虚拟财产权的复合性特征,用户对虚拟财产的控制权依附于运营商的技术架构,但用户通过充值、时间投入形成的财产性利益具有独立价值。司法解释应构建技术合规性审查和用户权益保留的双向约束机制,既承认运营商对底层数据的控制权,又禁止其滥用技术优势单方剥夺用户已取得的虚拟财产。

具体规则设计上,可引入“权利分层”①理念,对直接充值购买的虚拟货币,侧重保护用户的债权性权益,要求运营商终止服务时按未消耗比例返还现金价值;对通过游戏行为积累的装备、角色等虚拟财产,则赋予用户排他性支配权,非因重大违规行为不得限制或删除。同时需建立技术干预的合法性标准,要求运营商修改虚拟财产管理规则前进行必要性评估,并向监管部门备案调整方案。这种过渡性安排既能缓解司法实践中的规则的运用,又为后续立法积累经验样本。

法学论文参考

.............................

结语

本文围绕网络游戏虚拟财产的法律保护问题展开系统性研究,揭示了当前法律体系在应对数字经济时代新型财产形态时的结构性滞后与制度性缺失。通过实证分析与比较法考察,论证了虚拟财产兼具物权、债权及知识产权的复合性特征,并提出“分层确权理论”,明确区分运营商的基础数据权与用户的衍生财产权。这一理论框架不仅突破了传统“物债二分”的局限性,还为司法裁判提供了兼顾技术控制与用户权益的平衡路径。同时,针对格式条款显失公平、法律属性认定模糊、价值评估标准缺失等实务难题,本文提出建立分层保护体系、统一价值评估机制及举证责任倒置规则等具体对策,为立法完善与司法改革提供了可操作的解决方案。研究结果表明,网络虚拟财产的法律保护亟需构建专门立法与司法解释协同推进的动态机制,以回应数字经济的治理需求。

然而,本研究仍存在一定局限性。实证样本集中于裁判文书网公开案例,可能忽略未进入司法程序的纠纷类型;分层确权理论虽具有创新性,但尚未经过大规模司法实践的充分验证。未来研究可结合区块链、智能合约等技术手段,探索虚拟财产的确权与交易新模式;同时需进一步考察跨境虚拟财产纠纷的法律适用问题,推动国际规则的协调与互认。随着人工智能与元宇宙技术的深入发展,虚拟财产的法律属性与保护边界将持续演化,如何实现技术创新与权利保障的良性互动,仍将是法学研究的长期课题。

参考文献(略)