本文是一篇博士论文,本文选取2011年至2021年沪深A股非金融类上市公司数据,以《指引》的实施为准自然实验,采用多期DID模型,对其进行检验。

1 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

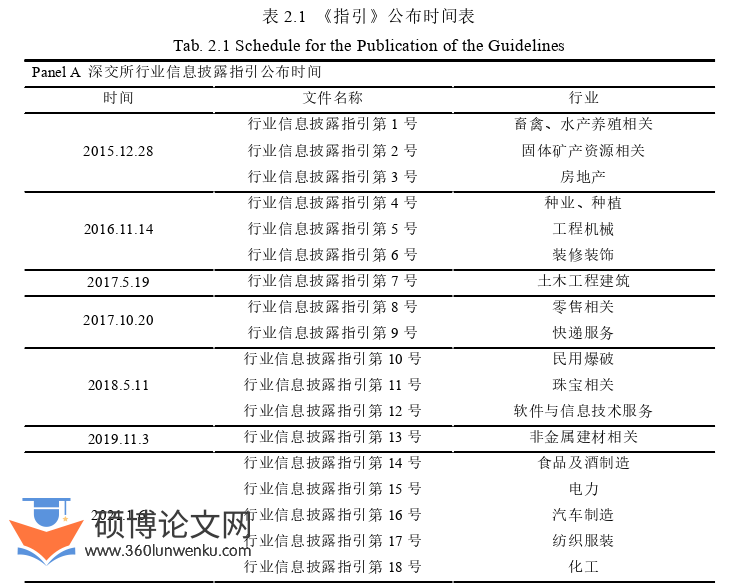

资本市场作为现代经济资源配置的核心枢纽,其运行效率高度依赖于信息透明度。2013年11月,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“推进股票发行注册制改革”,旨在通过实质性的制度革新与创新举措,切实提升并优化资本市场运作效能。2023年中央金融工作会议和证监会召开的2024年系统工作会议均表明要“推动股票发行注册制走深走实”。在注册制改革大背景下,信息披露被提升至前所未有的高度。信息披露是股票发行注册制改革的核心,信息披露监管是上市公司监管工作的重心。监管部门为提升上市公司信息披露质量做出诸多努力,例如为强化信息披露主体责任,深交所与上交所分别于2011年10月、2013年7月开始信息披露直通车业务,又如自2013年起沪深交易所陆续发布《上市公司行业信息披露指引》(以下简称《指引》),开启分行业信息披露监管,再如试点注册制,以信息披露为中心促进市场各方主体归位尽责。其中分行业信息披露监管是近年来A股市场信息披露制度的最重大变革之一。

分行业信息披露监管使上市公司信息披露制度环境发生了重大转变:一方面,就信息披露规则而言,从以传统制造业为主要前提假设的单一范式,转变为以各行业《指引》为标准的多套范式,多范式充分考虑了各行业差异化披露需求,增加了体现行业特征的非财务信息披露要求,例如煤炭行业应披露产销量价、煤矿建设进展等,使得公司信息披露含金量得到实质性提升,能够提供更为详尽、透明的运营情况概览。另一方面,就监管规则而言,从按辖区信息披露监管(监管人员对辖区内分属不同行业的所有上市公司负责)转变为分行业信息披露监管(根据上市公司行业分类指派监管人员,同一组监管人员只负责审核某类特定行业的上市公司)。这一转变意味着,监管人员能够将分散于各个行业的监管职能集中于一体,从而提升监管的专注度;同时,随着监管人员在特定行业的持续深耕与经验累积,其专业能力也将得到持续提升。并且,与以辖区维度提炼的监管标准相比,以行业维度提炼的监管标准是在全国范围内进行归纳与整合的,因此更加系统、全面。

............................

1.2 研究目标与研究内容

1.2.1 研究目标

本研究旨在全面评估分行业信息披露监管政策的效果,从信息披露违规、知情交易和企业价值三个维度展开深入分析,以揭示该政策对资本市场和企业运营的深远影响。具体目标分为以下三点:(1)监管效应。从公司行为层面,探究分行业信息披露监管如何影响上市公司信息披露违规行为?(2)市场效应。从市场交易层面,探究分行业信息披露监管对交易公平的影响,即是否能减少A股市场中投资者之间的信息不对称,降低知情交易概率?(3)经济效应。从价值创造层面,探究分行业信息披露监管如何提升企业价值?

1.2.2 研究内容

本文以“分行业信息披露监管政策效果评估——基于信息披露违规、交易公平、企业价值视角”为主题,研究内容分为七章。

第一章为绪论。绪论包括本文的研究背景、研究意义、研究目标、研究内容、研究思路、研究方法和主要创新之处。

第二章为制度背景、概念界定与文献综述。制度背景部分介绍了分行业信息披露监管政策的出台背景及其主要内容,阐述了《指引》的具体要求和实施情况。概念界定部分对信息披露违规、知情交易与企业价值的内涵进行界定。文献综述部分主要分为四个部分,包括分行业信息披露监管相关研究、违规行为影响因素相关研究、知情交易影响因素相关研究、企业价值影响因素相关研究。

第三章为理论基础与理论框架构建。本章首先阐述了本文所涉及理论的基本概念,其次分析了这些理论是如何为本文提供理论框架的。本文涉及的理论包括信息不对称理论、有限关注理论、经验曲线理论、舞弊三角理论、融资约束理论。

第四章为监管效应的实证检验,探究分行业信息披露监管对信息披露违规的影响。首先,阐述信息披露违规的定义及其对资本市场的影响;其次,进行理论分析,从提升监管效率和优化内部环境两个方面分析分行业信息披露监管政策对信息披露违规的影响机制,并提出具体的研究假设;随后,介绍本章的研究设计,呈现基准回归结果并进行稳健性检验;接着,对提升监管效率和优化内部环境机制进行实证检验;然后,进行异质性分析,探讨不同情境下分行业信息披露监管政策的效果差异;最后,进行拓展性分析。

....................................

2 制度背景、概念界定与文献综述

2.1 制度背景

2.1.1 分行业信息披露监管出台背景

实施分行业信息披露监管,是监管转型格局下上交所信息披露自律监管模式的重大变革,也是市场化改革背景下上交所更加积极自主履行自律监管职责的全新尝试,其出台背景包括:

就披露规则层面而言,在按辖区监管模式下,上市公司信息披露不能满足投资者需求,有效性不足。一方面,在按辖区监管模式下,信息披露规则以传统制造业上市公司为主要假设前提,这种统一的披露标准会导致关键信息遗漏或冗余,尤其是随着资本市场扩容,披露规则因更新滞后,难以覆盖行业特殊性,例如页面浏览量、注册用户数等业务数据对评估电子商务行业企业价值具有重要意义,但按辖区监管模式未将其纳入法定披露范畴。另一方面,传统监管模式侧重财务信息披露,非财务信息披露不足。财务信息记录的是可计量的历史交易,这存在计量方式和内容的局限以及历史性与时效性的矛盾。具体而言,计量方式和内容的局限指,财务信息无法反映对企业估值有重要影响但是难以用货币计量的经济和非经济性因素(如企业市场竞争力);历史性与时效性的矛盾指,财务信息记录历史经营成果,虽然能提供一定的参考,但不能直接预测未来,例如企业过去的盈利不代表未来能持续增长。非财务信息是对财务信息缺陷的良好补充,不仅可以为投资者了解企业运营情况提供多维视角,而且还可以增强投资者对企业的盈利预测能力。就提供多维视角而言,非财务信息涵盖市场信息、客户关系和技术创新等多元数据,犹如“全息影像”重现企业经营轨迹;就增强预测能力而言,非财务信息包含前瞻性信息(如管理层讨论中提及的战略规划、所面临的挑战等内容),可以帮助投资者把握企业未来发展方向。

..................................

2.2 概念界定

2.2.1 信息披露违规

信息披露违规是指上市公司或其他信息披露义务主体在履行信息披露义务时,违反相关法律法规,未真实、准确、完整、及时地披露信息,从而损害投资者的合法权益、扰乱证券市场秩序的违法行为。根据证监会规定,信息披露违规的表现形式包括:虚构利润、虚列资产、虚假记载、推迟披露、重大遗漏、披露不实和一般会计处理不当。虚构利润指企业通过虚增收入或虚减费用等手段虚报利润的行为,如应计入当期的成本或费用推迟到以后期间确认,从而虚增当期利润;虚列资产指虚构或夸大资产价值以美化财务报表,如虚构固定资产;虚假记载指信息披露中对财务数据或其他重要信息的不实记录,如伪造业务信息;推迟披露指信息披露义务人未在规定的时间内披露应当披露的信息,导致信息延迟公开,如未按时发布定期报告;重大遗漏指遗漏了应当披露的重要信息,导致投资者无法全面了解公司的真实情况,如隐瞒关联交易;披露不实指信息披露内容存在实质性错误或误导,如用模糊表述掩盖真实情况;一般会计处理不当指企业在会计处理过程中未遵循会计准则或相关法规,导致财务数据不准确,如资产减值准备不足,未按规定计提资产减值准备。

博士论文怎么写

...................

3 理论基础与理论框架构建 .......................... 30

3.1 理论基础 .................................... 30

3.1.1 信息不对称理论 ............................ 30

3.1.2 有限关注理论 ............................. 31

4 监管效应:分行业信息披露监管与信息披露违规 .......................... 36

4.1 研究问题的提出 .............................. 36

4.2 理论分析与研究假设 ............................ 37

4.3 样本选择、研究设计与描述性统计 ..................... 39

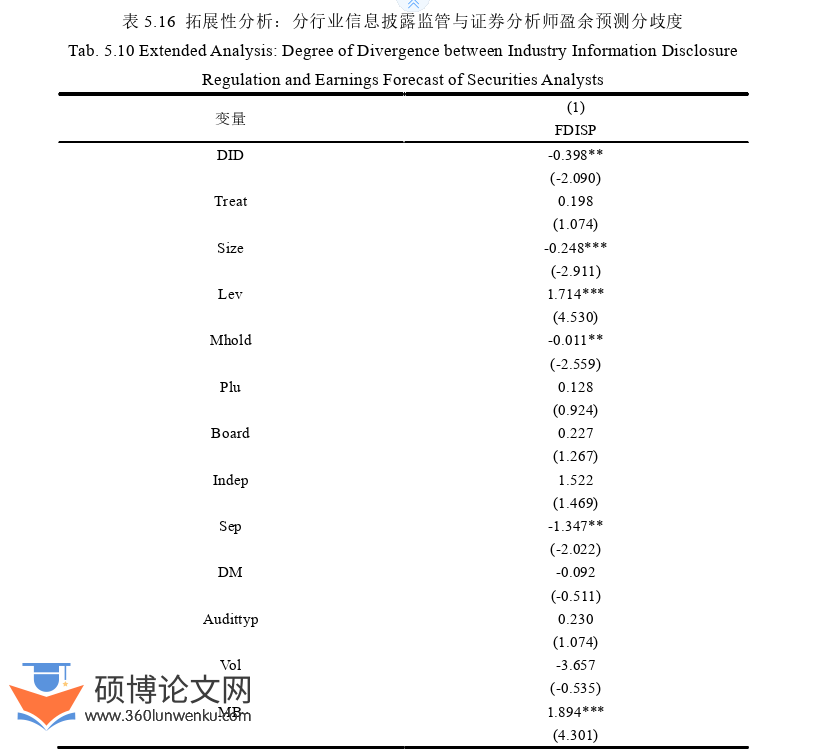

5 市场效应:分行业信息披露监管与知情交易 ............... 66

5.1 研究问题的提出 ........................ 66

5.2 理论分析与研究假设 .............................. 67

5.3 样本选择、研究设计与描述性统计 ....................... 69

6 经济效应:分行业信息披露监管与企业价值

6.1 研究问题的提出

2020年10月,国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》指出,为进一步提高上市公司质量,应该“提升信息披露质量。以提升透明度为目标,优化规则体系,督促上市公司、股东及相关信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平披露信息。以投资者需求为导向,完善分行业信息披露标准,优化披露内容,增强信息披露针对性和有效性”。分行业信息披露监管是近年来A股市场信息披露制度的重大变革之一,旨在提高信息披露有效性,满足投资者信息披露需求,对提高上市公司质量具有重要意义。在市场经济条件下,监管规则的最终目标是激发企业内生动力,使企业通过更好的披露表现获得更高的经济收益,实现投资者与企业双赢。那么分行业信息披露监管能否帮助上市公司提升企业价值?如果是,分行业信息披露监管会通过哪些机制影响企业价值呢?

学者们对企业价值影响因素进行了广泛研究,发现以下因素会影响企业价值:就公司层面而言,包括融资约束程度(Acharya等,2007;武志勇和马永红,2019;韩元亮等,2021)、创新水平(Ederer和Manso,2013;焦勇,2020;赵忠涛和李长英,2020)、可持续发展行为(Albuquerque等,2019;Wong等,2021;王波和杨茂佳,2022)、数字化转型(Paunov和Rollo,2016;祁怀锦等,2022;杜勇和娄靖,2022;武常岐等,2022);就外部环境层面而言,包括知识产权保护情况(王俊和龙小宁,2016;吴超鹏和唐菂,2016)、市场化进程(孙洁等,2020;李小忠,2021)、外部监督(Barber和Odean,2008;詹宇波和管照生,2023)等。

博士论文参考

..........................

7 结论与政策建议

7.1 结论

分行业信息披露监管是近年来A股市场信息披露制度的最重大变革之一,本文基于信息披露违规、知情交易与企业价值视角,对其政策效果展开系统性评估。本文选取2011年至2021年沪深A股非金融类上市公司数据,以《指引》的实施为准自然实验,采用多期DID模型,对其进行检验,主要研究结论如下:

第一,监管效应方面。本文发现,分行业信息披露监管能够显著抑制上市公司信息披露违规行为。在经过个体固定效应、遗漏变量敏感性分析、PSM-DID、平行趋势检验、安慰剂检验、异质性处理效应检验、替换主要解释变量和排除其他政策干扰后,该结论依然成立。

机制检验表明。(1)提升监管效率是分行业信息披露监管抑制信息披露违规的重要路径。监管效率的提升来源于三个方面,其一,监管专注度提升,分行业信息披露监管模式下,监管人员只需专注于特定行业的公司,避免了监管多行业导致分散注意力的问题,从而提高了对异常披露行为的识别能力;其二,监管专业度提升,监管人员长期深耕特定行业,积累了丰富的行业知识和经验,能够成长为行业监管专家;其三,《指引》的出台明确界定了企业应披露的非财务信息范畴,设立了更为严格的披露标准,缩小了监管人员的自由裁量权,可以在行业层面实现执法力度与监管标准的双重统一。这三个方面共同发挥作用,提升监管效率,对信息披露违规产生威慑力。(2)优化内部环境是分行业信息披露监管抑制信息披露违规的重要路径。因为,该政策对信息披露的高要求会促进企业内部环境的规范化,例如责任划分更明确、强化合规意识,从而降低了舞弊机会,有效抑制了信息披露违规行为。

异质性分析表明:(1)在地方法治水平较低的样本中,分行业信息披露监管对信息披露违规的抑制效果更显著。因为《指引》为执法行为提供了明确的依据,从而提高了执法的准确性和一致性,并且监管模式的转变弥补了这些地区的监管资源不足问题。(2)在高同群违规的样本中,分行业信息披露监管对信息披露违规的抑制效果更显著。同群违规主要源自三个方面:一是地理邻近性使得违规行为在群体内易于传播和模仿;二是群体行为会形成一种隐性规则,诱导其他企业也倾向于违规;三是面对同一批监管者,企业可在群体内形成共同应对策略,增加了违规的可能性。分行业信息披露监管改变了不同行业的信息披露规则、增加了监管架构多样性,进而削弱了违规手法学习必要性,打破违规行为的传播链条,因此在同群违规更严重的样本中政策的治理效果更强。

参考文献(略)