博士论文哪里有?本文从理论逻辑起点、逻辑主线、逻辑范畴、体系构件和方法论等角度,提出了我国农村宅基地“要素-权益-目标”协同的理论分析框架。

1 绪论

1.1 研究背景

农村宅基地的研究背景,无论从时空轴线的客观实践上,还是中西方社会科学理论研究上,都是一个复杂的、备受热议的争辩背景。面对新时代要求,以人地和谐为本,实现强农富农惠农的背景,是以要素市场化为导向,促进同地同价同权实现的新场景背景;是以城乡融合化为统筹,实现共同富裕的新格局背景。

1.1.1 农村宅基地的现状

2022年与中国人均GDP水平上下5000美元的16个国家,加权平均,其城市化水平为80%,农业就业占总就业比为10%(周天勇,2023)。与之比较,根据公安部发布的数据,2023年底,中国户籍人口城镇化率只有48.3%,加上19%左右的城镇常住流动人口,也只为67%。将目前多达5.033亿人生活在城镇里的农户人口和全国农村经营管理系统统计的2.733亿左右的农村户籍中占比36.3%的非纯农户人口,给予城镇户口,即使非常大的力度,随着我国城镇化进程发展,至少要在2035年左右才到达高收入国家85%的水平,甚至更多的时间(周天勇,2023)。这从侧面反映了农村宅基地,在未来的一、二十年里还将被大量闲置出来,而这个闲置宅基地在当下到底是多少数量,各种统计口子不一致,加上地方因为各种保密为由,不愿意提供真实的宅基地数据,为宅基地研究的现状数据获取制造了多重人为障碍。为确保获得数据的高可信度和高覆盖面,本文采取了人机结合、田园调查、文献分析等相糅合的手段,获取全国农村宅基地的面上遥感斑块数据。

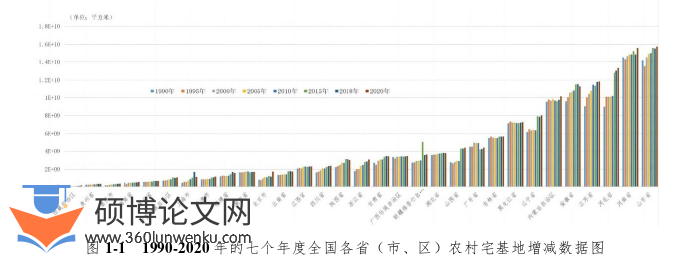

截取31个省市在1990、1995、2000、2005、2010、2015、2020七个年度的有效数据(详细统计数据见附录1),统计显示,截止2020年12月的30年以来,我国农村集体建设用地约3.2亿亩(不含港澳台地区)(详见图1-1、图1-2),其中包含城镇增长边界以内的宅基地共约2.7亿亩,占村集体建设用地84.38%,城镇边界以外的农村宅基地利用面积约2.17亿亩,占城乡宅基地总面积的80.37%。2006-2010年期间,各地宅基地异动幅度最小,且30年以来,大都市圈区域附近的宅基地集聚度异常活跃。

博士论文怎么写

...........................

1.2 总体思路与内容

1.2.1 研究思路

本文思路阐明从土地价值,到农村土地价值,再到农村宅基地价值(承包地等农业生产用地除外)的领域。基于弥合产权空缺差距的角度,历史唯物主义和辩证唯物主义相结合地观察我国农村宅基地制度的发展历程和试点经验,本体上认知农村宅基地的价值体系。以城乡融合发展下的农村宅基地所有权、资格权、使用权的价值实现为核心,按照“文献综述-总体理论框架-理论反思-实现机制-实证分析-政策建议”的逻辑,构建了一套适合农村宅基地价值研究的理论分析框架。旨在解析宅基地内生逻辑与试点实践为目标的赋权扩能的问题,即产权赋能需要产权边界明晰和合理的市场交易价格,通过不同组合实现不同阶梯段的赋权扩能,递进增值产权之间的价值差距,最终实现高阶梯平权的价值为主线。并通过收集实证,对宅基地开展多维度的定性和定量分析,以此探索农村宅基地价值实现形式的模式,提出未来实现路径的改革建议。为了设定本文的对象范围,特将本文中的宅基地范畴,限定在城镇增长边界外的乡村宅基地,城中村和城市景区村等纳入城市社区管理的宅基地,不纳入本文研究范畴。

....................................

2 农村宅基地价值实现的文献综述

2.1 农村宅基地制度的历史演进

回顾历史上历次农村土地危机和土地改革,农村宅基地与农民可持续生计息息相关,关乎到农民的切身利益。我国农村宅基地发展历史久远,并非是当代才出现的产物,其问题背景的深远更是导致其复杂化的缘由,长历史视角地客观评述近现代、当代的宅基地研究文献,对于研究宅基地的价值实现能起到耳清目明,避免重蹈历史覆辙的作用。

2.1.1 近现代农村宅基地制度的经验教训

博稽古今,察鉴中外,张清勇等学者(2020)的研究及相关历史文献表明,1949年之前,随着清末民初时期中国城市的迅速扩张,大量破产农民流入城市导致城市人口剧增,但是城市由于当时的住房供应量无法满足这种急剧的需求,而出现了严峻的“房荒”困境。同时乡村土地的私有化兼并严重,“屋少人多”的“房荒”问题是全国性的严重社会问题。孙中山先生的《建国大纲》中,首次明确规定了住房问题,以及建立了一系列以公营住宅制度、租赁制度等为基础的住房制度,这标志着中国第一次正式实施住房制度,它极大改善了中国人当时的住房状况。民国政府曾提出平民住房保障计划,但因战乱以及土地制度的问题,使得政府的保护措施未能真正落实,从而导致了农村居民的居住权益受损。此外,随着土地的流转,土地的价格也不断上涨,使得贫富差距急剧拉大。

1946-1953年,中国共产党的农村土地革命以实现“耕者有其田”为目标,主张在乡村重新分配土地。《五四指示》提出以“非暴力”形式获得地主土地,手段相对温和;《土地法大纲》则强调“彻底平分土地”,结果侵犯了中农利益;《土地改革法》又主张“保存富农经济”,使“地主能生活,富农能生产”。这一时期的农村土地改革,是在中国共产党“耕者有其田”的动员与领导下进行的,其结果可以概括为:农民取得了土地,农地在大陆范围内实现了平均分配,所有权、经营权统归农民;中国共产党获得了农民支持和拥护,并可以向其直接征税(简称之“农民取得土地,党取得农民”)。从《五四指示》到《土地法大纲》,再到《土地改革法》,三个阶段三个重要的政策基本实现了“耕者有其田”的理想,土地所有权与经营权“二权”统一,归属于农民。因此,直到中国共产党领导的农村土改和城市公有制改革,才改善了城乡普通居民的生存、生活问题。纵观中国历史沧桑,尽管曾经出现一系列有关农民住房的政治变革,但是历史教训和经验告诫给予当今宅基地制度宝贵的警示。住房改革要以人为本,其所面对的是整体社会民众,牵一发而动全身,而不是几个阶级对象内部的改革。

...........................

2.2 农村宅基地价值实现的产权理论回顾与进展

基于我国城乡二元结构和城乡户籍制度的特殊国情,宅基地价值实现改革的出台既符合中国的传统文化,又符合当前的社会发展趋势。农村宅基地的价值在不同时代具有不同的价值内涵,无论是从“两生”所有阶段、“两权”分离阶段,还是“两权”确权赋能阶段、“三权”分置实现阶段,其价值实现也有着不同的、多样性的目标与路径,正如价值的本质内涵是建立在交易的基础之上提出的,具体表现在土地要素市场配置和赋权扩能的财产权实现,以及宅基地财产性显化差异的原因到其本质上的面向社会治理的研究。本节回顾了国内外在产权价值实现方面的论述,也举例了最新的研究进展。

2.2.1 宅基地价值研究评述

“价值”一词的使用及其含义:一是经济学意义上的价值是指凝结在商品中的无差别的人类劳动;二是哲学意义上的价值是指客体对主体的意义;三是日常生活中的价值是指客观存在物的用途或积极作用。在价值的这三种含义中,可以说,从客体的存在对主体的意义的角度来理解、使用“价值”这一概念,已经成为影响持久的考量物与人之间关系的思维定式;四是“价值”被引入法学领域后,就转换成了各种具体的“物”对作为主体的“人”的意义。价值的形式是多种多样的,其变化是由于商品的生产和交换过程中的发展,从而使得它们的价值不仅仅体现在它们本身,还体现在它们与其他商品的交换中(辞海编辑委员会,1979)。马克思认为“价值”所指的“产品价值”体现了全面的、普遍的、多样的社会发展,价值是由使用价值(use value)决定的,即一件事情的价值,以及它所能够用于交换的价值。这种价值不仅体现在使用价值上,也体现在它能够用于与其它东西进行交易时的交换价值(出自《资本论》第一卷),也就是所谓的商品价值。

..............................

3 农村宅基地价值实现的逻辑主线和分析框架 .................................. 54

3.1 农村宅基地价值实现的逻辑基础 ................................................ 54

3.1.1 基本要素构件 .................................. 54

3.1.2 基本要素与价值实现的关系 .................... 57

4 农村宅基地价值实现的阶梯理论解释 ............................... 69

4.1 农村宅基地价值实现的阶梯概念解析 ............................. 69

4.1.1 阶梯概念缘起 ............................. 70

4.1.2 阶梯概念解析 ............................. 71

5 农村宅基地价值实现的案例实证解析 ............................... 85

5.1 农村宅基地价值实现的阶梯形态分析 ..................... 85

5.1.1 农户兼业化的自营实现 .................................. 85

5.1.2 债权契约化的租赁实现 ........................... 88

6 农村宅基地价值实现的路径探讨

6.1 农村宅基地价值实现的路径模式分析

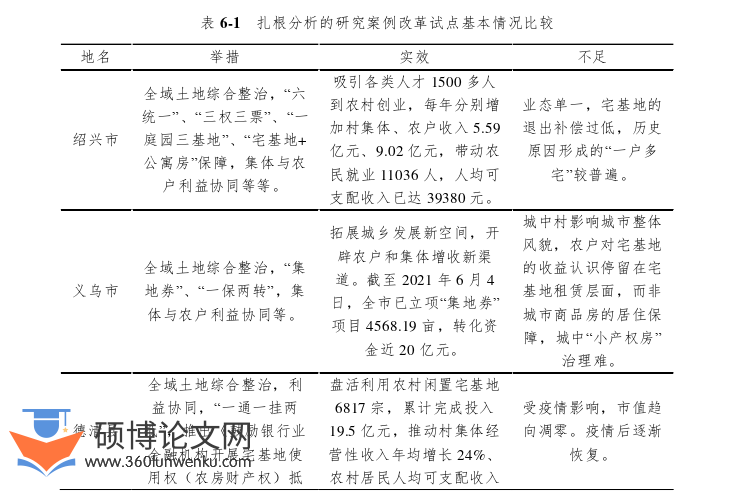

考虑到数据采集的精准性、全面性和宅基地价值实现的闭环性验证,实地抽样调研了数据相对详实的浙江省宅基地改革试点前沿地区的绍兴市、义乌市、德清县。三处案例中,绍兴市是地级市全域的案例代表,义乌市是县级市的代表,德清县是小县城的代表。三地宅基地各种权能权益现象萌芽早,均为浙江较为成熟的宅基地改革成功案例试点地,对全国多数地区农村宅基地的要素、权益、目标的发展具有前瞻性的预测价值。宅基地改革案例众多,成果众多,数据详实,经验模式丰富,其治理模式也代表了市场与政府协同的实现路径,具有一定的推广复制价值,是验证农村宅基地“三位一体”阶梯式实现价值的理论分析框架的理想案例。

6.1.1 案例选择与扎根编码分析

6.1.1.1 案例选择

本文抽样调研浙江省地级市全域试点绍兴市的“六统一”、“三权三票”、“一码管宅”、“一庭园三基地”、县级义乌市“集地券”、“一保两转”⑯(阮梅洪,2010)、德清县“一通一挂两抵”、“宅富通”⑰等三地宅基地“三权”分置试点改革经验相对比较成熟有效的案例对象(见表6-1)。就“浙江经验”聚焦宅基地价值阶梯式实现中的“要素-权益-目标”协同递进,对进一步厘清宅基地“三权”逻辑关系与改革发展方向,验证要素、权益、目标为层级的村集体-农户利益协同的理论分析框架(许智钇,吴宇哲,2024)。

博士论文参考

.............................

7 研究结论与展望

7.1 研究结论

本文以农村宅基地价值化为主要研究内容,基于“村集体-农户”利益协同实现宅基地价值为逻辑起点,“要素-权益-目标”协同为逻辑主线,“体制-社会-时空”结合为场域逻辑范畴。从宅基地价值实现的困境反思、价值实现的理论分析框架、阶梯解析与实证循证,以及改革路径设计探讨四个方面展开,其核心构建是宅基地所有权、资格权、使用权的价值。透析验证了宅基地价值实现的阶梯式演变规律特征、反馈效应、实现路径、实现形式和治理模式,得出如下结论:

7.1.1 “要素-权益-目标”协同是农村宅基地价值实现的内生需要

人、户、地、房作为广大农村宅基地共有的四大基本要素,彼此互为联通共生,构建了宅基地基础的要素层,是宅基地价值实现逻辑的基本起点。权束层为二级阶梯层,是依托要素层为基础的以所有权、资格权和使用权“三权”为代表的逻辑构件,“人-户”是构成资格权的基本要素,“户-地”是构成所有权的基本要素,“地-房”是构成使用权的基本要素。农户利益与村集体利益协同发展为代表的目标作为目标导向层,以此构成的“要素-权益-目标”内生式协同的三个治理层级需要彼此耦合联动、递进治理。此外,村集体与农户的利益越协同,资金、技术等先进要素集聚越多,土地利用效率越高,生产力提高越快,宅基地价值实现的阶梯水平越高。相反则农村宅基地越发容易大量常年闲置,生产力难以发展,宅基地价值实现的阶梯水平越低。它们共同构建一个理论分析框架,能够验证兼具公平与效率治理的宅基地价值有效实现的内生可持续式发展过程。

参考文献(略)