认知语言学博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇认知语言学博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

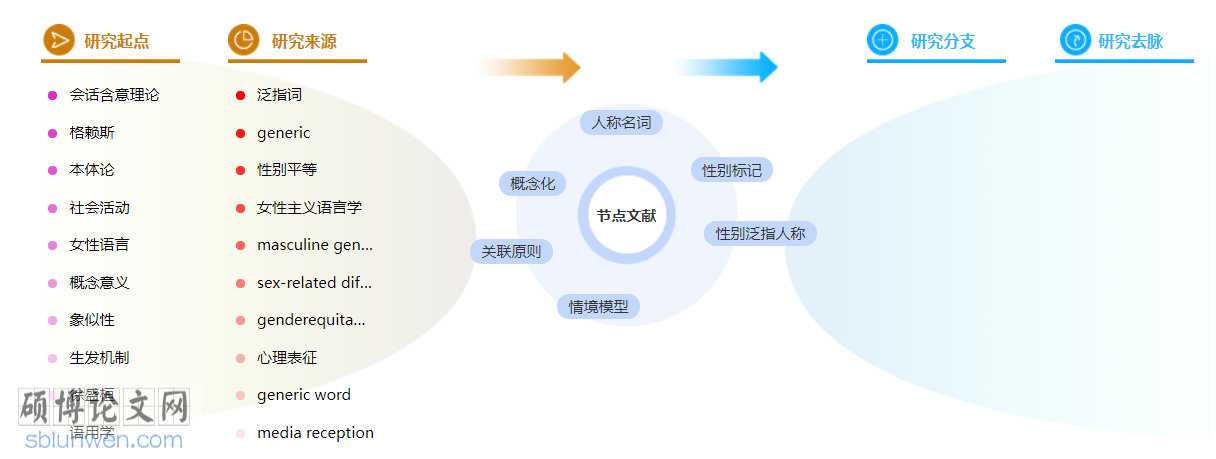

认知语言学博士论文范文参考一:德语性别泛指人称名词的指称研究 ——认知语言学与篇章语用学视角

任何一种语言中都不会缺乏用来指称人尤其是包含两性在内的群体的表达方式,语言中对两性的指称问题已成为语言学研究的一个重要课题。指称是语言表达式和所指对象之间的关系,是说话者使用一个表达式向听者指称一个实体,这里涉及说话者、表达式、听者和实体四个因素。如果以语言表达式为中心展开,可以看到三个方面的关系:第一、表达式与实体。第二、表达式与听者。第三、表达式与说话者。本研究主要从这三个方面,以认知结合语用的视角对德语中性别泛指人称这一指称现象进行动态的、多维度的综合考察。第一、表达式与实体。德语中对于指称两性群体的表达方式经历了女性主义语言变迁。在拥有一整套语法属性体系的德语中,指称人的中性语境长期以来以阳性为标准,即在谈到性别不明的人称或者人称性别并不重要仅作泛指两性的用法时,该人称一般用阳性形式标记,被称为泛指阳性。阳性名词能将女性附带指称这一现象是基于语法属性所获得的性别概念。人们在对语法性别的概念化过程中,赋予了名词的语法属性以性别隐喻意义,将“男性优于女性”的价值体验映射到语法体系中,形成名词语法范畴中的“阳性优越论”,正是根据“阳性优越论”和基于“男人为人类原型样本”、“人=男人”认知上的性别感知,阳性名词形式拥有了能标记包括女性在内的两性混合群体即泛指两性的功能。然而,泛指阳性这一语言惯用法导致语言使用者思维中的男性偏向及女性的不可见,这遭到女性主义语言学的批判。随着语言的变迁,德语中出现了替代泛指阳性的表达方式,主要为两性显指形式和中性化形式。第二、表达式与听者。各种泛指人称形式在语言接收者的解读中并未表现出两性平等的心理表征。对人称词所指的确定是在情境模型构建下的处理过程。根据“场景映射及焦点理论”,语言信息和相关背景知识相整合,使显性焦点中的人物与场景框架下隐性焦点中被标记为女性或男性的角色相匹配,即场景映射,从而使指称对象信息在情境模型中得到确定。所建构的情境模型中相关性别指向性信息来源包括语言内和语言外因素:人称名词的语法性别标记、上下文语境、人称词的单复数和有定性、认知结构中的男性原型观、社会性别原型以及整体语境的性别典型性,均会影响到接收者解读过程中的心理表征。这样,随着语言输入和/或背景知识的激活,有关指称对象的性别信息便进入情境模型。在理解过程中,各性别指向性因素共同作用,相互制衡,遵循关联原则,在个人认知语境中得到不同程度的激活并显映,影响和制约着对人称名词所指对象性别的确定。认知语境中强大的性别指向性导致语言接收者认知上的强烈性别偏向。第三、表达式与说话者。为避免语用的随意性,本研究选取的语料为在语言的性别公正性上有明确导向的女权主义期刊“EMMA”杂志。通过对该期刊中36个语篇的分析,发现了一些性别泛指人称在语篇内运用的变化模式和制约因素。对群体的概念化过程中产生的人物价值评价以及对语法性别概念化中与自然性别的联结,影响着语篇生产者对不同形式的性别泛指人称名词的选择。具有消极价值评价的人物及群体更多使用泛指阳性来指称,而含有积极价值评价和中立价值的群体倾向于使用性别公正的泛指人称形式,这种价值判断包括词汇语义、语篇上下文语境、情景语境和文化语境赋予人称的价值评价。语篇中的评价同时也标志着语言发出者的意图和观点,是发出者向接收者显现自己及其观点的方式。从语篇结构层面来看,对语篇外某一性别不确定的人物及两性群体进行多次指称的语言表达在语篇中可能存在指称形式的变化,在语篇中首次指称时,EMMA 一般使用两性显指,而之后的语篇可能继续使用两性显指也可能用泛指阳性与前文产生同指。指称对象在语篇话题上的不同重要程度也会影响其指称形式的选择。在一个多种性别泛指人称形式并存的语篇中,两性显指形式标记那些对语篇主题构成来说重要的人物及群体,泛指阳性名词则更多地标记非中心人物及群体。此外,语篇上下文中的显性性别信息能排除该语境中人物指称的模糊性,即提示语篇接收者此处的指称不仅包括男性还包括女性,这种情况下,语篇生产者会优先选择泛指阳性形式。这些语篇层面上的泛指形式的选择同样遵循着关联原则。语篇生产者根据交际意图来选择语用策略,为保障其意图及话语意义的成功传递和语境效果的生成,生产者会尽量选择具有最佳关联的指称形式,促使语言接收者以最小的认知努力而得到的内容是生产者意欲表达的。在对性别泛指人称名词指称的多维度研究中,无论是对实体进行指称的语言表达形式的形成,还是语言接收者对指称形式的理解以及语言发出者对指称形式的选择,都离不开人们在实践过程和社会体验中对实体的概念化和心智处理。在论文最后指出了本研究的现实意义和启发以及对未来研究的展望。

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与现状

1.1.1 女性主义的语言批评

1.1.2 性别泛指人称词的认知心理研究

1.1.3 性别泛指人称词的接受与运用研究

1.1.4 其它相关研究

1.2 研究的意义

1.3 研究思路

1.3.1 研究对象的界定

1.3.2 提出问题

1.3.3 研究目标、方法及主要内容

第二章 语言的理解与表达

2.1 语言符号、意义与指称

2.2 概念化和体验性

2.3 语言的理解

2.3.1 意义的动态性和主观性

2.3.2 原型范畴理论

2.3.3 认知模式

2.3.3.1 相关认知概念

2.3.3.2 场景映射

2.3.3.3 关联理论下的认知语境

2.4 语言表达的生成

2.5 本章小结

第三章 性别泛指形式的概念化及演变

3.1 德语中的性范畴

3.1.1 语义性别与语法性别

3.1.2 人称名词的性别标记

3.1.3 语法性别与自然性别之关联

3.1.3.1 形式主义观

3.1.3.2 语义关联观

3.1.3.3 语法属性指派的依据

3.1.3.3.1 语法属性指派的语义原则

3.1.3.3.2 语法属性指派中的原型范畴

3.2 语法属性的概念化

3.2.1 基于体验的语法属性概念

3.2.2 语用中的性别感知

3.3 德语中的泛指阳性

3.4 泛指阳性的替代形式

3.4.1 女性主义语言学对泛指阳性的批评

3.4.2 对泛指阳性的辩护

3.4.3 语言变迁

3.4.3.1 政策引导

3.4.3.2 泛指阳性的替代表达

3.5 本章小结

第四章 性别泛指人称解读的认知机制

4.1 不同泛指人称名词的心理表征

4.1.1 两性泛指人称词的认知心理实验

4.1.2 实验结果

4.2 情境模型作为共同认知基础

4.3 情境模型中的性别指向性因素

4.3.1 语言因素

4.3.1.1 语法性别标记

4.3.1.2 泛指阳性人称词的单复数和有定性

4.3.1.3 上下文语境

4.3.2 背景知识

4.3.2.1 人范畴中的男性原型观

4.3.2.2 社会性别原型

4.3.2.3 性别典型性语境

4.3.3 性别指向性因素的整合及处理

4.3.3.1 认知视角

4.3.3.2 社会视角

4.4 本章小结

第五章 性别泛指人称的语篇内变化模式及制约因素

5.1 两性泛指人称运用趋势

5.2 研究对象“EMMA”杂志

5.3 泛指人称语篇内变化的制约因素

5.3.1 语用层面

5.3.1.1 语义价值评价

5.3.1.2 语篇语境

5.3.1.3 语篇外语境

5.3.1.3.1 情景语境

5.3.1.3.2 文化语境

5.3.2 篇章语法及语义层面

5.3.2.1 同指现象

5.3.2.2 语篇话题

5.3.2.3 语篇信息

5.3.3 认知层面

5.4 本章小结

第六章 结论

6.1 总结

6.2 现实意义及启示

6.3 创新与展望

参考文献

附录

附录一: “EMMA”各期语料中的性别泛指人称名词列表

附录二: 部分语篇原文

致谢

参考文献

[1]社会性别主流化框架下德国女性主义语言政策[J]. 张智,孔德明. 妇女研究论丛. 2011(03)

[2]德语中的阳性泛指及其心理表征[J]. 张智. 解放军外国语学院学报. 2010(02)

[3]现代德语中的两性平等问题[J]. 来炯. 德国研究. 2007(02)

[4]常规关系与认知化——再论常规关系[J]. 徐盛桓. 外国语(上海外国语大学学报). 2002(01)

[5]德国女性主义语言学研究初探[J]. 黄克琴. 德国研究. 1998(03)

[6]性别原型及其在两性言语交际能力中的反映[J]. 宋海燕. 外国语(上海外国语大学学报). 1998(02)

[7]德国女性主义语言学研究动态小议[J]. 黄克琴. 德语学习. 1997(05)

[8]篇章语言学研究中的认知影响[J]. 孔德明,刘鸿绅. 国外外语教学. 1997(03)

[9]谈德语中的男尊女卑现象[J]. 陈晓春. 德语学习. 1994(04)

[10]认知语言学[M]. 上海外语教育出版社 , 王寅, 2006

认知语言学博士论文怎么写

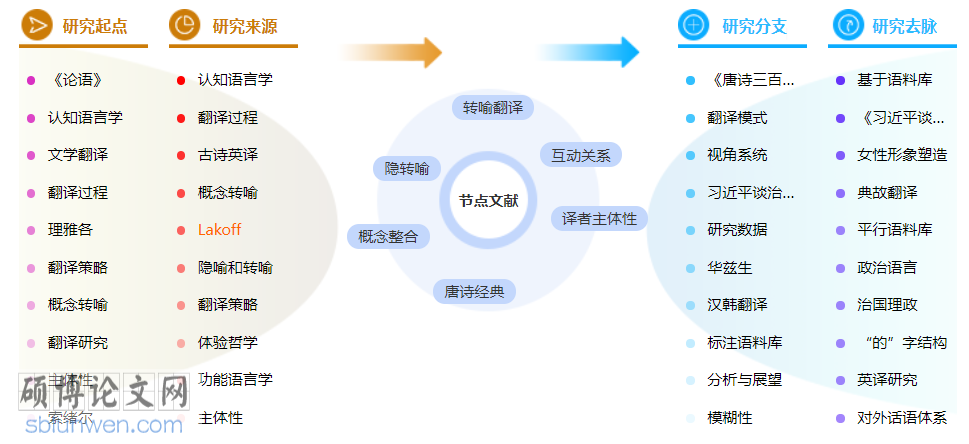

认知语言学博士论文模板范例二:认知语言学视域下唐诗经典中的转喻翻译研究

唐诗经典作品的外译在中国文化“走出去”的进程中发挥着重要作用。唐诗中存在大量转喻现象,其修辞效力能够增强诗意,提升美感,激发读者无限的联想。适切处理这些转喻现象对于保证和提升诗歌译文质量至关重要,同时,也有助于目的语读者更好地了解中国传统文化。然而,转喻具有明显的文化专属性,不同语言文化间转喻类型的确定、转喻喻体和喻标的选择都存在差异,这给译者处理唐诗中的转喻现象带来了挑战。转喻研究发轫于修辞观,经由语义观,发展到今天的认知观,为深入研究唐诗中的转喻翻译提供了新的维度。然而,综观文献,鲜见相关系统研究,主要原因在于转喻翻译的认知研究刚刚萌芽。当前,唐诗经典中转喻翻译的研究存在一定局限:依据传统修辞学理论来界定转喻,缩小了转喻现象涵盖的范围;研究的语料多是某首唐诗及其若干译文,语料来源渠道过窄;研究路径单一,主要是基于概念转喻理论来解释译者处理唐诗中个别转喻修辞现象时的认知操作。上述不足为开展本研究留存了一定的空间。本研究尝试回答以下三个问题:(1)唐诗经典中的转喻翻译涉及哪些翻译策略?这些策略反映了译者什么样的翻译倾向?(2)唐诗经典中的复杂转喻现象在翻译过程中是被如何处理的?影响和制约这些处理方式的因素是什么?(3)唐诗经典中的转喻翻译体现了译者什么样的主体作用?译者的主体性是如何得以发挥的?为了回答上述问题,本研究秉持翻译的体验认知观,主张译者对唐诗经典中转喻项的处理是在语言与认知两个维度内进行加工的结果,并以认知语言学的概念转喻理论、概念隐喻理论和概念整合理论为理论基础,构建唐诗经典中转喻翻译的认知分析模型。在此基础上,我们自建小型语料库(以《唐诗三百首》及两位中外专家译者许渊冲和彼得·哈里斯的译文为语料),依据“转喻是在同一理想化认知模型内部,一个概念实体为另一个概念实体提供心理可及”的观点来界定语料库中的转喻,把语料库中所有在诗歌语境下基于转喻思维的表达(包括词和短语)都归并到转喻这一上位概念。根据这一界定我们构建了转喻识别的五步骤模型,分别对源语唐诗文本中的转喻项和译语文本中的对应项进行人工识别与手动标注,同时确定所标注对象的转喻类型和所属的理想认知模型,然后采取观察、描写与解释的研究路径,尝试回答以上研究问题。本研究主要发现如下:(1)转喻翻译的策略是译者对唐诗中转喻表达进行识解,并在译文中进行例示的认知操作、翻译方法、翻译技巧的集合。通过对收集的数据进行分析,我们发现在对唐诗转喻项的翻译过程中,源语转喻项的理想认知模型和译文对应项的理想认知模型存在切换,目的语理想认知模型中的对应转喻类型相对于源语而言存在动态调整;具体而言,源语转喻项的加工主要有六种路径,包括“将源语喻体在译文中单独呈现,将源语喻标在译文中单独呈现,将源语喻体与喻标在目的语中的对应项全部呈现,将源语中具有相同转喻义的另一相关喻体在译文中呈现,将源语转喻喻体用目的语特有的喻体来替换,以及对喻体和喻标进行空集化处理”。目的语语言层面涉及的翻译技巧包括采取与源语项词类、句法相对应的语言形式;或是在目的语中转换源语表达的词类,在词汇与句法间进行转换,在句法层面进行转换;或是在译文中适当增词、减词;或是进行适当的语序调整等。这些技巧有利于呈现或是隐藏源语转喻现象。转喻翻译策略反映了译者翻译过程中归化或是异化的处理倾向,而译者对源语文化的不同态度(通过归化和异化所体现)又反过来影响了译者对转喻现象翻译方法和技巧的选择。(2)唐诗经典中复杂转喻包括存在多重映射的转喻链现象,以及因隐喻和转喻的互动而形成的“转隐喻”和“隐转喻”现象。翻译多重映射的链条转喻,可以依据复杂转喻中转喻链的映射环节,进行不同的取舍,保留始源域,或者选取转喻链条某一区间上的靶域n-1/(源域n-1),或是保留靶域n的方式来进行。在处理“转隐喻”和“隐转喻”现象中的转喻与隐喻互动关系时,译文中能够再现这种互动关系;但是某些复杂转喻承载了大量源语文化信息,在目的语中存在文化空缺,因此不能完全再现,这样就需要解构二者的组合,即将“转隐喻”和“隐转喻”中的要素进行拆分,在目的语中以独立的隐喻或转喻形式进行呈现;或是将原文中的这一复杂转喻现象省略不译,即在译文中消解转喻与隐喻间的互动关系。唐诗中的复杂转喻在目的语文化中再现或消解受到以下几方面因素的制约:译者对这些复杂转喻敏感度的高低,译者对转喻翻译所采取的策略,以及译者归化和异化的翻译倾向。上述因素会影响到复杂转喻现象在目的语文化中的再现。另外,复杂转喻现象自身,即其所具有的跨文化适应性与语境适切性也制约着它们在目的语中的呈现方式。(3)唐诗经典中转喻项的翻译,既体现了译者的创造性,又反映出译者的受动性(受制约性)。译者的创造性和受动性外化为译者对于转喻翻译策略的选择,而深层认知动因则在于译者所进行的概念整合。译者在宏观层面解构诗歌原文与建构诗歌译文的两轮概念整合过程中,通过对转喻项进行微观层面的概念整合来发挥其译者主体性。唐诗转喻翻译过程中的译者主体性是译者创造性和受动性的统一,而概念整合的认知操作,为译者发挥其主体性提供了有力的认知理据。本研究的结论是唐诗经典中的转喻翻译不仅仅是单纯语符间的转换或是修辞层面的转换,这些转换只是译者认知操作的外在表现;转喻翻译的实质是译者在概念层面对源语转喻项的识解和对译文的例示。

摘要

Abstract

第一章 引言

1.1 研究背景

1.2 研究对象

1.3 研究问题

1.4 研究意义

1.5 论文结构

第二章 文献综述

2.1 转喻研究的科学知识图谱

2.2 转喻翻译的研究

2.2.1 转喻翻译的认知体验哲学基础

2.2.2 转喻翻译的过程研究

2.2.3 转喻表达的翻译研究

2.2.4 转喻翻译与隐喻翻译

2.2.5 转喻翻译研究反思

2.3 唐诗翻译研究的科学知识图谱

2.4 唐诗的英译研究

2.4.1 文化翻译观视角的唐诗英译研究

2.4.2 语用学视角的唐诗英译研究

2.4.3 功能语言学视角的唐诗英译研究

2.4.4 认知语言学视角的唐诗英译研究

2.4.5 唐诗英译中的转喻翻译研究

2.4.6 唐诗英译研究反思

2.5 本章小结

第三章 理论框架

3.1 转喻理论

3.1.1 转喻的修辞观

3.1.2 转喻的语义观

3.1.3 转喻的认知观

3.2 转喻与隐喻的关系:连续体

3.3 转喻与概念整合

3.4 唐诗经典中转喻翻译的认知分析模型

3.5 本章小结

第四章 研究方法

4.1 语料收集

4.2 转喻的识别与标注

4.2.1 转喻的界定

4.2.2 转喻的识别步骤与标注

4.3 数据统计

4.4 本章小结

第五章 唐诗经典中的转喻翻译策略

5.1 翻译策略、翻译方法和翻译技巧

5.1.1 三个术语间的关系

5.1.2 本研究对翻译策略的界定

5.2 理想认知模型和转喻类型的调整

5.2.1 唐诗经典中转喻项和译文对应项的ICM统计

5.2.2 跨语言理想化认知模型的对应与切换

5.2.3 唐诗经典中转喻项和译文对应项的转喻类型统计

5.2.4 跨语言转喻类型的调整

5.3 喻体和喻标的调整

5.3.1 源语喻体的单独再现

5.3.2 源语喻标的单独再现

5.3.3 源语喻体与喻标的共现

5.3.4 源语另一喻体的替代呈现

5.3.5 目的语特有喻体的单独呈现

5.3.6 喻体和喻标的空集化

5.4 目的语语言层面的操控

5.4.1 与源语项词类、句法的对应

5.4.2 适当增词或减词

5.4.3 词类的转换

5.4.4 词汇——句法间的转换

5.4.5 句法层面的转换

5.5 转喻翻译的归化与异化取向

5.6 基于概念转喻的翻译策略模型

5.7 本章小结

第六章 唐诗经典中复杂转喻的翻译

6.1 唐诗经典中的复杂转喻

6.2 唐诗经典中多重映射的复杂转喻的翻译

6.2.1 唐诗经典中转喻链现象的翻译数据统计

6.2.2 复杂转喻中喻体和喻标的调整

6.2.3 依据转喻链的推理与概念域选取

6.3 唐诗经典中转隐喻的翻译

6.3.1 唐诗经典中转隐喻现象的翻译数据统计

6.3.2 转隐喻中转喻和隐喻互动关系在译语中的再现

6.3.3 转隐喻中转喻和隐喻互动关系在译语中的消解

6.4 唐诗经典中隐转喻的翻译

6.4.1 唐诗经典中隐转喻现象的翻译数据统计

6.4.2 隐转喻中隐喻和转喻互动关系在译语中的再现

6.4.3 隐转喻中隐喻和转喻互动关系在译语中的消解

6.5 复杂转喻翻译时的制约因素

6.6 本章小结

第七章 唐诗经典转喻翻译中的译者主体性

7.1 译者主体性

7.1.1 译者主体性的三观论

7.1.2 唐诗经典转喻翻译中的译者主体性内涵

7.2 译者主体性发挥中的概念整合

7.2.1 唐诗经典翻译中的两轮概念整合

7.2.2 译者发挥能动性处理唐诗经典中转喻时的概念整合

7.2.3 译者处理唐诗经典中转喻时受动性中的概念整合

7.2.4 唐诗经典中转喻翻译的概念整合模式

7.3 本章小结

第八章 结论

8.1 研究发现

8.2 研究贡献

8.3 研究局限与研究展望

参考文献

附录

致谢

在学期间公开发表论文及著作情况

参考文献

[1]翻译作为再实例化过程的语篇意义对等及译者主体作用[J]. 杨忠. 外语与外语教学. 2017(04)

[2]试论许渊冲翻译思想的前瞻性[J]. 祝一舒. 外语教学. 2017(01)

[3]论中国特色文化词汇的翻译[J]. 王克非,王颖冲. 外语与外语教学. 2016(06)

[4]异域来世:《唐诗三百首》在英语世界的译介概述[J]. 胡筱颖. 译苑新谭. 2016(00)

[5]语料库翻译学与翻译认知研究:共性与融合[J]. 胡开宝,李晓倩. 山东社会科学. 2016(10)

[6]功能语言学视域的语篇翻译对等——以《谏太宗十思疏》英译为例[J]. 杨忠. 山东社会科学. 2016(10)

[7]翻译活动就是要有文化自觉——从赵彦春译《三字经》谈起[J]. 朱振武. 外语教学. 2016(05)

[8]国内翻译认知研究的文献计量分析[J]. 金胜昔,林正军. 外语教学. 2016(05)

[9]翻译学本质叩问——文化派对归结论的误读[J]. 赵彦春,吕丽荣. 外语研究. 2016(03)

[10]国学经典英译的时代要求——基于外文出版社出版的《英韵:三字经·弟子规·千字文》[J]. 赵彦春,吕丽荣. 外语教学. 2016(04)

认知语言学博士论文范文参考

认知语言学博士论文范文模板三:新时期汉语新词语构造机制研究

汉语新词语的相关研究,无论理论探讨还是词语辨析,都有不少成果。新时期社会经济的高速发展,网络系统的日益普及,改变了人们在生活中的交际方式和交流用语,在这一发展进程中,人们的交流和书写中出现了大量的汉语新词,这一现象引起了学者广泛关注,通过分析和研究新词语形成的机制,规范语言词语的使用,进而规范人们的表达书写,对我国的文化传承和发展具有重要的历史意义和现实指导意义。目前对于汉语词汇的研究已经取得不菲的成绩,对词汇的系统建设、字典编撰、语文教学提供了理论依据。在词汇研究体系中,新词语的造词机制研究仍然不够系统化、专业化。现在大多数新词造词研究都是从形态学的角度出发,侧重于汉语造词的形式、外部原因、来源,这些研究总体上来说还是有一些局限性,没有系统地解释新词造词的内在机制。笔者以汉语词汇学和汉语语言学作为基本研究理论支撑,同时以认知语言学、词源学、文化语言学、社会语言学、语言哲学等相关理论为借鉴,通过搜集、整理、对比已有新词语料库,以实际新词数据为素材,对新词语的造词内部机制,结合理论数据分类别地进行研究,达到词汇溯源、规范使用、现实指导的目标。本文全文共分为七章。第一章为绪论,本章介绍了新时期汉语造词的研究背景,在我国改革开放的时代背景下,经济不断发展、科学技术的不断提高,新词也跟着时代的变化出现在日常生活中,特别是二十一世纪的今天,网络信息的普及,又出现了新一批词汇,这是社会变迁与时代变革在词汇造词上的具体呈现。在此,首先分别从三个发展阶段介绍各个时期新词语的研究现状。其次介绍新词语的界定标准和来源,通过新词的结构形式对其进行分析。对现今新词语的研究方向,主要从修辞方式、多种学科融合、类词缀、汉语构词方式、规范研究等方面阐述。最后分析目前的语料来源,在此素材基础上进行归纳、分类、总结,从而形成新时期的语料素材。第二章笔者对我国汉语新词语的学者研究成果进行了总结,分别从汉语的新词学术关注度、新词的创制方法以及新词论文作者统计等方面汇总,对已经发表的学科和刊物及数量进行统计,得出目前汉语新词语的主要研究成果,并且分析众多的研究中存在的不足。笔者通过本章研究能够得出,就目前的经济发展和社会的发展程度而言,新词语将会以原有的语言学原理为创制基础,同时结合电子计算机、信息化网络和新媒体技能等综合因素,对我国汉语新词语创制的知识结构有重大的影响和改变。第三章是对汉语新词语形成动因进行研究。汉语新词语产生的背景一般是国家的政治、经济、文化等方面发生了巨大变化,新概念、新事物、新思想不断产生。因此,语言也紧随着这些变化,出现了大量的新词语。新词语主要由以下几种方式产生:(1)将原本存在的语言原则,按照某种特定的关系进行重新组合。(2)对原有语言规则的偏离。(3)旧词新义。(4)词语融合。这些词语在不断相互撞击与融合的历程中,映射出语言学内在的发展轨迹;另外隐含、联结、激活、抑制等是新词语出现及使用的内部规约。通常第一个被激活的词汇具有异质性。由于此种性质突然显现,并由此而被大家所认知及命名。在汉语当中很多的新词语都是以内含词语和词义激活为基础,进而借助于抑制和联结这两个规约共同作用而达成的。其在新词出现及使用上是相互促进,并对外在形式及意义上一起推进了词语内在体系的改变;新词语产生方式主要是联想和类推。汉语词汇的发展,经历了由少到多、一个含义到多个意义等方式,且语言联想对其发展起到了促进作用。与此类似,类推在汉语中也扮演着重要的作用,既表现在构词、语音等变化上,还体现在新词含义的变化。第四章是从新词语变异的外因、内因、词性、词形以及句法、语序等语法角度对汉语新词语变异进行分析和研究。本章从新词语的构词特征、汉语语法变异、造词词汇的变异、汉语语言变异的动因、新词使用的规范原则等方面,对新词语的构成和变异进行探讨。语言的发展主要体现在词语变异方面,产生语言变异的原因有以下两点,一方面是外部动因,例如语言接触、社会的发展、语用心理等;另一方面是内部动因,例如语言结构要素上的彼此制约、语言类推因素的作用等。造词词汇的变异,主要体现在新词语中的新词素的出现,使词汇系统发生了变化。造词语法的变异,在新时期新词语造词中表现非常明显的是词性、词形、句法、语序关系的不同。主要体现在形态结构的差异,语法范畴的增减,词类的改变。词汇变异是在社会不断发展和转化的前提下进行的,是赋予旧词新涵义的过程,该机制不会消亡,而且将来仍将是构词的主要机制之一。第五章主要对汉语意义组合造词和修辞造词的研究,对词素构词进行解构化分析。笔者以造词法为研究基础,分析造词法在造词过程中的特点,加以意义组合造词、修辞造词机制进行研究。进而得出,在现代化高节奏的生活中,任何的方法和规则都无法完全解释造词的过程。创造新词是在生活中,以方法和材料相结合的产物。笔者主要利用解构理论,针对在造词过程中词素的巨大作用进行解构化分析。得出在造词过程中,词素是一个静态的,但是却因为某种原因发生了动态的意义变化,属于一种新的范畴属性。意义组合造词分析主要是通过介绍词形,词句及语义的相互交叉关系,比较全方位地剖析了新词语构造的整体过程、合作机制的类型。修辞造词主要是比喻、借代、仿拟构成的新词,比喻、借代构成的新词具有时代特色,词义比较模糊,它们所表达的概念的外延缺少清晰的界限,大多数这类词语所要表达反映的客观事物是临时的或短期性的社会事物。仿拟型新词语与原型词之间存在对应关系,涉及音、形、义三个方面,其构词手段较丰富。第六章是关于网络词的造词机制。在现代互联网快速发展中,文化传播的主要方式是通过媒体,在新媒体的传播下,网络词语的频繁出现,使得人们也会在生活中广泛使用,同时也能反作用于媒体,在这样的环境下,网络词会快速的大规模的渗透到百姓生活的方方面面。本章研究了网络词的范围和地位以及网络传播新词特点,并进行了分类讨论、加以分析。通常情况下,能够在互联网上广为流传的流行词,主要是通过以下的方法构造而得:运用数字的谐音组合、拼音字母谐音、英文字母简写、数字字母相结合、英文字母的谐音拼读、仿音或变调谐读法、比喻造词法、借代方法、借代挪用。网络的影响无疑是巨大的,加速了汉语的现代化发展,让汉语的涵义更加丰富。网络语言虽然灵活多变,却因为缺乏规范性,也有其不利的影响。第七章主要探讨了新词语对汉语言发展的意义和影响。语言是人类最为重要的交流沟通工具。新时期的新词语具有鲜明的时代特色,通过对构造机制进行研究,得出新词语的创制,以不同于传统汉语的构造方式,丰富着汉语的词汇系统,对于现代汉语的发展有着重要的作用。信息化快速发展的社会,促使诸多新词语与网络有关,多媒体、自媒体平台的构建和完善,为汉语新词的造词提供了更多的渠道,人们可以在虚拟的网络上通过词汇的丰富造词形式和方法,表达个人感情、诉求、意愿。现今涌现出大量的新词语,部分已经沉淀成为现代汉民族共同语,考察新词的使用情况,可以为词典的编撰提供参考意见。通过分析新词语对汉语发展的积极意义与消极影响,进而提出规范性建议。笔者认为,现代社会汉语新词语涌现的数量越来越多,通过对新时期背景下新词语构造机制进行分析,总结其构造特点、构造方法及材料、内外部影响因素,力求分析得出造词的内在机制。新词语的涌现使语言变得丰富多彩,但在社会生活中语言的规范使用问题不容小觑,是我国社会文明的一个重要表现,是值得研究的重要课题。

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

第一节 研究背景

第二节 研究内容

第三节 研究现状

第四节 研究意义

第五节 研究方法

第六节 语料来源

第二章 梳理与评析:我国汉语新词语研究成果回顾

第一节 汉语新词语研究的学术关注度分析

第二节 论文作者统计分析

2.1 作者机构统计

2.2 核心作者统计分析

第三节 学科和发文阵地统计

3.1 汉语新词语研究学科统计

3.2 核心期刊统计分析

3.3 高影响力论文期刊分布

第四节 汉语新词语研究的热点主题分析

4.1 主题形成的依据和方法

4.2 主题分析

第五节 研究成果及存在的不足

5.1 汉语新词语研究成果

5.2 汉语新词语研究存在不足

5.3 前瞻

第三章 汉语新词语形成动因分析

第一节 社会因素影响

1.1 近代社会发展的影响

1.2 改革开放后的影响

1.3 大众心态变化影响

1.4 心理趋向变化影响

1.5 语用动因影响

1.6 外国文化的影响

1.7 港澳台文化影响

1.8 内地方言词的影响

第二节 语言因素影响

2.1 激活和抑制因素影响

2.2 隐含和联结因素影响

2.3 类推机制因素影响

2.4 联想机制因素影响

第三节 本章小结

第四章 汉语新词语变异研究

第一节 新词语变异因素分析

1.1 外部影响因素

1.2 内部影响因素

第二节 新词语变异类型分析

2.1 词性变异分析

2.2 词形变异分析

第三节 新词语语法变异分析

3.1 句法变异及语用分析

3.2 语序变异及语用分析

第四节 本章小结

第五章 汉语新词语的修辞视角与解构关系

第一节 新词语造词的特点

第二节 新词语意义组合造词

第三节 新词语修辞造词机制

3.1 修辞学造词法的概念

3.2 修辞造词法词语特征

第四节 词素构词解构化分析

4.1 认知语言学的解构思维

4.2 词素意义解构与造词的关系

4.3 词素意义解构在不同意义类型中的表现

4.4 词素意义解构的途径

第五节 本章小结

第六章 汉语新词语网络词语造词分析

第一节 网络词语的定义和范围

第二节 网络新词语传播特点

第三节 网络词语的造词材料分类

第四节 网络词的造词方式

第五节 本章小结

第七章 汉语新词语对汉语言发展的意义和影响

第一节 新词语产生的原因

1.1 军事因素

1.2 社会变革

1.3 对外交流

1.4 科技发展

第二节 新词语的主要来源

2.1 新造词语

2.2 借用方言新词

2.3 旧词复活

2.4 网络新词

2.5 外来新词

第三节 新词语的积极意义与消极影响

第四节 新词语的规范与使用

结论

参考文献

附录

致谢

在学期间公开发表论文及著作情况

参考文献

[1]现代汉语新词语研究综述[J]. 刘明阳,曾立英. 汉字文化. 2017(22)

[2]汉语新词语研究的梳理与评析——基于期刊论文的可视化分析[J]. 苏琳,仉晓红,吴长安. 语言文字应用. 2017(01)

[3]汉语新词语对汉语言发展的意义和影响[J]. 苏琳,吴长安. 东北师大学报(哲学社会科学版). 2016(01)

[4]目的论视角下网络流行语的翻译策略[J]. 刘玲,吴静静,刘笑飞. 海外英语. 2015(15)

[5]行业语在新词中使用的新特点[J]. 张虹. 语言文字应用. 2015(01)

[6]新词新语词语模探析[J]. 李伟. 语文建设. 2014(30)

[7]当代汉语新生词语构造方式探析——以“2013年度媒体十大新词语”为例[J]. 孙晶. 新余学院学报. 2014(05)

[8]网络新成语探析[J]. 熊丽君. 安徽文学(下半月). 2014(08)

[9]当代汉语新词语的不当取向及规范[J]. 吴慧. 殷都学刊. 2014(02)

[10]新词语的族聚特征及其社会文化心理[J]. 杨绪明. 语言教学与研究. 2014(01)

以上是认知语言学博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。