本文是一篇语言学论文,本文在以下方面还存在一些不足:其一,本文选取了3组同素近义单、双音节心理动词进行研究,没有全面、细致地描写更多同素单、双音节动词的区别,研究结论可能无法适用于所有同素近义单、双音节动词。其二,本文尝试结合句法、语义、语体的角度对比分析同素近义单、双音节动词的用法差异,在研究方法的运用、思考问题的深度方面还存在一些不足。现代汉语同素近义单、双音节心理动词的用法比较方面还留有很多问题有待日后展开、深入。

第一章 绪论

1.1 选题的意义

在现代汉语中,同素近义单、双音节词是一个很重要的语言现象。同素近义单、双音节词是指含有一个相同的语素,意义相同或相近的一组单音节词和双音节词。这类词普遍存在于现代汉语词汇系统中,在名词、动词、形容词、副词等词类当中屡见不鲜,例如:

名词:病—疾病,花—花朵,船—船舶—船只,墙—墙壁; 动词:忘—忘记,关—关闭,替—代替,躲—躲避—躲藏; 形容词:潮—潮湿,深—深刻—深奥,娇—娇气,慌—慌张; 副词:曾—曾经,另—另外,忽—忽然,在—正在。

本文主要研究的是同素近义的单、双音节动词。对同素近义的单、双音节动词进行研究主要有以下几方面的意义:

其一,有助于丰富汉语同素单、双音节动词的本体研究成果。动词作为现代汉语三大实词之一,在词汇系统中占有重要地位。从形式上看,同素近义的单、双音节动词只是在语音和语素多少上有不同,但事实上同素近义的单音节动词与双音节动词的区别还涉及到语用、韵律、词义各个方面。对二者的区别进行研究,能帮助我们更加深入了解单、双音节的同素近义词在语言系统的分工,也有助于丰富动词的研究成果。从当前的研究成果来看,已有不少学者从语音、韵律、语法、语义、语用等层面对现代汉语同素近义的单、双音节动词进行了研究,但是总体来说,在语义和语用层面的描写和解释还是不够细化和深入(李爱萍,2017)。例如,在语用、语体层面的考察,学者们的研究主要集中于单音节词和双音节词的语体色彩差异,张国宪(1989)认为单音节动作动词是一种口语词汇,适用于口语语体,双音节动作动词适用于书面语体。但是也有研究发现一部分单音节动词书面语色彩浓于双音节动词,刘智伟(2007)选取了《现代汉语词典》中365组同素近义单、双音节动词进行封闭式研究,发现单音节动词的书面语色彩和口语色彩皆有浓于双音节动词的情况。因此本文意欲从汉语语体语法理论出发进一步来探讨这类同素近义单、双音节动词的异同,希望能够深化汉语本体研究。

.........................

1.2 研究状况简介

在现代汉语中,很多单音节词已经不可单说、单用,关于单、双音节词的比较研究已取得丰富、深入的严谨成果。吕叔湘先生(1963)最早关注到现代汉语当中的单、双音节问题,他主要谈论了现代汉语双音化的现象,认为“单音节的活动远不及双音节自由,不但单说受限制,在句子里也受些限制”,而突破这种限制的方法就是双音化。此后,不少学者从不同的研究角度对现代汉语中的单、双音节词进行了描写和解释。

1.2.1 同素近义单、双音节动词的本体研究

张国宪(1989a、1989b、1990)主要从句法功能、语用功能方面研究了单、双音节动作动词,还考察了现代汉语单、双音节动作动词在搭配上的差异。刘叔新(1990:328)也在音节搭配方面对单、双音节词进行了描述,认为“单音词成员一般多同单音词搭配,双音词成员却往往以同双音词搭配较为适当”,如“刷墙”“粉刷墙壁”。冯胜利(1997:8)在研究动宾/补复合结构“1+2”和“2+1”模式时,认为在现代汉语中很难找到由双/单音节动词加上单/双音节宾语或补语构成的复合词。但都只是对单、双音节词的搭配差异进行了描述,并没有对此现象进行理论上的解释。陆丙甫、端木三(1991),端木三(1997、1999)从重音理论的角度谈论了重音对词长选择的限制。但是王洪君(2001)对这种“辅重必双”说提出了质疑,他认为“音节搭配常规是汉语史上双音化历程中名词、动词与形容词的发展差异和单、双音节的语法功能分化造成的,与重音无关”。

...............................

第二章 单、双音节近义动词“信”和“相信” 用法的对比分析

2.1 “信”和“相信”的句法特征比较

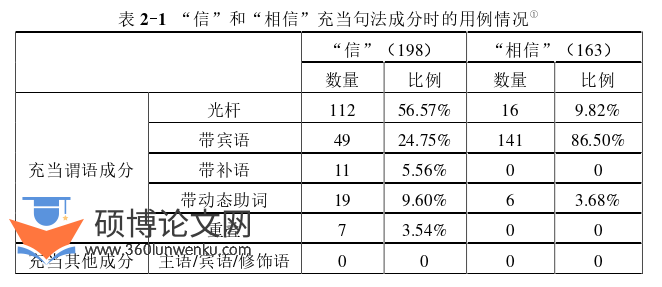

为了直观地比较“信”和“相信”的句法差异,我们以北京大学CCL现代汉语语料库为基础,限制语料范围为王朔的所有文学作品,分别输入“信”和“相信”这两个词条,得到“信”有681条结果,“相信”有163条结果。因为本文考察的是同素近义单、双音节动词“信”和“相信”的区别,所以我们对检索出来的结果进行了筛选:单音动词“信”只保留了《现代汉语词典》(2016:1460)中的第③个义项,即“相信”义。筛除了名词义表示“书信”“音信”“信息”的含义,也筛除了其语素义,如“坚信”“确信”“置信”“迷信”“信任”“轻信”等等。而双音动词“相信”只有一动词义,《现代汉语词典》(2016:1429)解释为“认为正确或确实而不怀疑”。最后的统计结果为动词“信”有198例,“相信”有163例。

通过对语料的分析,我们将动词“信”和“相信”充当句法成分的情况细化为两类:一是充当谓语成分,即作句子的谓语或谓语中心语,在考察这两个词充当谓语成分时,主要考察其是否带宾语、补语、动态助词以及重叠情况等;二是充当其他成分,即作句子的主语、宾语、定语。具体分析统计的数据如下表2-1:

语言学论文怎么写

.....................

2.2 “信”和“相信”的语义特征比较

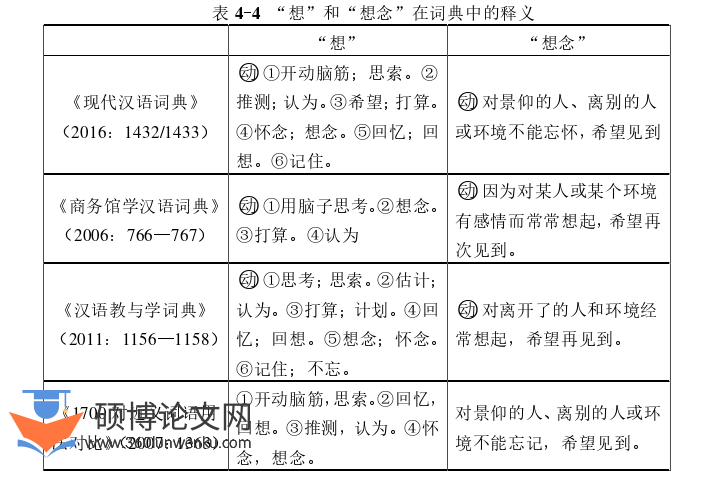

在《现代汉语词典》(2016:1460/1429)中“信”有两个动词义:“①○动相信:~托∣~任∣~仰∣别~他的话。②○动信奉(宗教):~教∣~徒。”对“相信”的释义是“○动认为正确或确实而不怀疑:我~他们的实验一定会成功。”

其中,“相信”被用来直接对“信”进行释义。除《现汉》之外,笔者还考察了其他词典对“信”和“相信”的释义,如在《商务馆学汉语词典》(2006:764/782)中对“信”的解释是“{动}不怀疑,相信”,“他的话大家都不信”;对“相信”的解释是“{动}认为(人或事)是事实或很正确,一点儿不怀疑”,“相信自己”“我相信她说的都是事实”。在《汉语教与学词典》(2011:1177—1178/1154)对“信”解释是“{动}true;real认为事情真实而不怀疑;相信”,“他说的事儿我都信”,对“相信”的解释是“{动}believe in;be convinced of;trust;have faith in 认为(人)可以信任,可靠;认为(事情)正确,真实,不怀疑”。

通过比较,我们可以看到这三本词典,对单音节动词“信”的解释基本上是一致的,都是“不怀疑;相信”;而对双音节动词“相信”,《汉语教与学词典》的解释则更加细致,认为“相信”一词具体是什么意义,要看其后所接的宾语是人还是事情。接人宾语时,是认为某人可以信任,可靠的意思;接物/事宾语时,是认为其正确,真实,不怀疑的意思。例如:

(36)旁边还摆着负责人的照片和推荐语:请相信我,凡我推荐的商品,三个月内出现任何质量问题无条件退换!(新华社报道,2001年)

(37)他总是告诉我NBA是什么样的,我需要做些什么,比如力量训练,更好地抢篮板球,所以我相信他。(姚明《我的世界我的梦》)

(38)我是相信‘争不到一时,也争不到千秋’的。那么就要‘哗众取宠’,也就是引起大家注意,让大家喜欢。(李敖《李敖对话录》)

(39)可口可乐公司支持中国加入世界贸易组织,我们欢迎这一协议,并相信它在商业运作方面会起积极的作用。(华民《WTO与中国》)

.....................

第三章 单、双音节近义动词“怕”和“害怕” 用法的对比分析........... 17

3.1 “怕”和“害怕”的句法特征比较 ............................. 17

3.1.1 “怕”和“害怕”充当谓语成分时的对比.................. 17

3.1.2 “怕”和“害怕”充当其他成分时的对比.................. 23

第四章 单、双音节近义动词“想”和“想念” 用法的对比分析........... 29

4.1 “想”和“想念”的句法特征比较 ............................. 29

4.1.1 宾语特征的比较........................................ 30

4.1.2 补语类型的比较......................... 33

第五章 单、双音节近义动词的句法、语义、语体特征差异................ 40

5.1 单、双音节近义动词句法特征的差异 ........................... 40

5.2 单、双音节近义动词语义特征的差异 ........................... 40

5.3 单、双音节近义动词语体特征的差异 ........................... 41

第五章 单、双音节近义动词的句法、语义、语体特征差异

5.1 单、双音节近义动词句法特征的差异

“信—相信”“怕—害怕”“想—想念”这三组同素近义动词大多情况下是作主要谓语动词,其后出现宾语。在搭配方面,一般认为单音节词搭配单音节词,双音节词搭配双音节词。刘叔新(1990)在对音节搭配的研究中提出,同素同义单双音节词在音节搭配方面,单音词更倾向于与单音词进行搭配,双音词更倾向与双音词进行搭配。但是在实际的语言环境中,其搭配方式要复杂得多。

带名词性宾语时,单音节动词和双音节动词对宾语的音节有所限制,一般情况下,单音节动词带的名词宾语,可以是单音节的,也可以是双音节的。双音节动词只有带NP人时,其对名词宾语的音节限制不大,可以是单音节的,双音节的和多音节的;但是当双音节动词带NP物时,一般不能带单音节名词宾语。

还有带名词性宾语时,一个显著的共同点就是相对于单音节动词来说,双音节动词其后能带的宾语类型较多,且都能带抽象事物类名词宾语。

语言学论文参考

.............................

第六章 结语

本文选取了三组同素近义单、双音节动词,通过对比分析,从句法、语义和语体方面得出以下主要结论:

其一,这三组心理动词之间的差异有相同之处。接名词性宾语时,双音节动词一般都是接双音节或多音节名词宾语。单音节动词和双音节动词后接的宾语语义类型都有所不同,一般来说,双音节动词后接的语义类型相较于其对应的单音节动词来说都比较丰富。在语体方面,双音节动词更能体现书面语体的正式性,更具有“泛时空化”特征。

其二,“信”和“相信”与其他两组词最大的不同之处体现在接NP物宾语时,NP物的语义类型与其他两组动词所接的宾语语义类型有所不同。单音节动词“信”大多是接抽象类名词宾语,而“怕”和“想”一般不大接抽象类名词宾语。此外,“信/相信”在接谓词性宾语时,“相信”可以带小句宾语,但是“信”的肯定式一般不带小句宾语,其否定式“不信”则可以带小句宾语。

其三,“怕/害怕”最显著的差别体现在后接的宾语的语义类型没有“害怕”丰富,“怕”既可以接具体事物,也可以接抽象事物,“害怕”主要是接抽象事物。“怕”和“害怕”带谓词性宾语时,“害怕”后面极少带形容词成分作宾语,且当“害怕”后面的成分是形容词时,一般是双音节形容词,而单音节动词“怕”所带的形容词成分更加多样,可以是单音节的,也可以是双音节的;当“怕”带动词及动词性短语、小句宾语,且“怕”含义为“担心、顾虑”时,如句中没有表达说话主体的不安或恐慌,“怕”的只是想象中的泛时抽象事件时,一般不能用“害怕”替换。

参考文献(略)