本文是一篇音乐论文,笔者认为《月下盘貂》是四川竹琴中和调的代表性传统曲目,通过对作品的背景和具体内容的详尽阐述,分析貂婵这一人物形象,并对主要唱段进行演唱及音乐分析,从而提升对剧中角色塑造的理解。

1绪论

1.1选题缘由

本研究旨在探讨四川竹琴传统曲目《月下盘貂》的演唱,选题的缘由主要基于以下几个方面。

现有的研究成果为本项目打下了良好的基础。我们已经收集并整理了大量与《月下盘貂》相关的演唱谱例、分析文章和专著。这些资料为进一步深入研究该曲目的角色塑造与演唱分析提供了坚实的依据,尤其是在理解其艺术特征和表现手法方面。

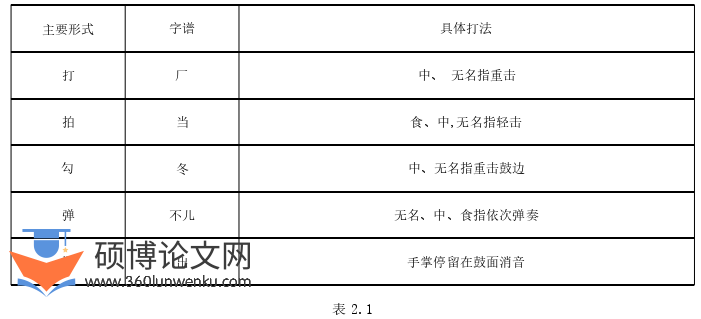

具备开展这一研究的能力和基础。在过去三年中,我随四川竹琴(重庆)市级传承人胡冯老师学习,深入理解了竹琴的演唱技巧及其伴奏特点。这段学习经历不仅让我掌握了相关的击法和演唱风格,也为我提供了参与《月下盘貂》研究的实践经验。此外,我本身学习声乐,已经具备一定的演唱基础,这使我能更好地分析和理解该曲目的音乐表现及其艺术价值。

结合现有的研究成果与笔者的学习背景与实践经验,希望该研究能为四川竹琴《月下盘貂》的演唱艺术提供新的视角和深入的分析,为其传承与发展做出贡献。

音乐论文参考

............................

1.2研究意义

四川竹琴,是四川地方曲艺形式的一种,主要分布在四川汉族地区,川东地区最为流行。四川竹琴唱腔委婉、回旋跌宕,是“一人多角”,以唱为主,说为辅,通过演员的声音(即吐字行腔)来描绘剧中人物外表行为、内心世界和情感,兼具生、旦、净、末、丑的特点,其伴奏乐器为简板和渔鼓,用四川方言演唱。随着社会的变迁和经济的发展,四川竹琴演唱形式和演唱风格发生变化,四川竹琴唱腔委婉、回旋跌宕,凝聚百姓智慧,2008年四川竹琴入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

四川竹琴基本唱腔为:扬琴调(四川汉族地区较为流行)和中和调(流行于川东地区),本文研究四川竹琴(川东派)《月下盘貂》是选自中和调唱腔,词本以三国故事为背景,塑造一位我见犹怜、凄惨的女性形象以及为国甘愿奉献自己青春和幸福的女性形象。由于本曲是传统曲目,通过此次研究希望能给后来演唱者提供一些演唱经验和舞台实践经验,帮助大家更好的了解四川竹琴的艺术魅力,也有利于加强自己的声乐学习;有利于拓宽声乐学习的视野,更多的了解曲艺文化;有利于更好的传承中华优秀传统文化,加强民族自信。此外,在理论领域中,对四川竹琴曲目演唱分析的案例较少,本论文对四川竹琴的传承有着积极的现实意义。

........................

2四川竹琴概述

2.1历史渊源

四川竹琴的历史渊源深远,与道教和民间文化紧密相连。它的前身可以追溯到唐代的“道情”,原本是道教徒在宣道募化时所唱的曲调,这些曲调包括诗赞、词曲和民歌,以渔鼓、简板伴奏为特色,因此也被称为“道情渔鼓”。随着岁月的推移,道情逐渐从道教仪式中脱离出来,成为一种独立的民间艺术形式。宋代以后,道情开始从口头传说、世俗故事等民间文学中取材,不断充实和发展,成为老百姓喜闻乐见的民俗艺术。清初年间,四川道士在水陆码头和一些城镇演唱二十四孝之类的节目,以教化百姓。到了清光绪年间,艺人们开始在茶楼酒肆中演唱四川竹琴,所唱内容多为戏文故事,逐渐形成了深受群众喜爱的民间曲艺形式。清宣统元年(1909年),四川竹琴的发展迎来了一个重要节点。成都的蔡觉之采用了四川扬琴大调作为竹琴的唱腔,并套用了四川扬琴分角坐唱的形式,这为四川竹琴带来了新的艺术元素和发展动力。在他的推动下,四川竹琴逐渐形成了自己的艺术特色,并开始在四川地区广泛流传。民国时期,四川竹琴得到了进一步发展。四川成都的竹琴艺人贾树三对四川竹琴进行了革命性的创新,他将多人分角坐唱的四川扬琴变成单人演唱,并简化了唱腔和板式,同时还将川剧的弹戏、胡琴戏唱腔和四川清音、民歌小调等大胆移植到竹琴音乐中,创造了丰富多变的“彩腔”。1这些创新使得四川竹琴的艺术表现力更加丰富多样,也为后来的发展奠定了坚实基础。抗日战争时期,四川竹琴艺人积极利用这一曲艺形式进行革命宣传,为抗日战争做出了贡献。新中国成立后,四川竹琴得到了党和政府的关怀扶植,迎来了新的发展机遇。在“推陈出新”的文艺方针指引下,四川竹琴艺术家们创作了大量歌颂党、歌颂革命、歌颂人民的新作品,如《三姐妹夸夫》、《黄继光》、《双枪老太婆》等。这些作品不仅丰富了四川竹琴的艺术宝库,也使其更好地适应了新时代的发展需求。

............................

2.2发展现状

随着时代的更迭,现代艺术与文化娱乐形式日新月异,网络自媒体及传媒行业蓬勃发展。四川竹琴正面临传承危机,后继人才匮乏,传统曲艺却步入低谷,四川竹琴亦未能幸免。其演出市场大幅缩减,专业演员大量流失,年轻人才难以接续,观众群体急剧减少。如今,在成都舞台上,仅余谢慧仁、谢赤非等寥寥数位四川竹琴传承人。老一辈艺术家的逐渐离世,更使四川竹琴的传承前景愈发堪忧。

唱腔说法不一,缺乏统一标准2。尽管其板式大致相同,但不同书籍与传承人对于唱腔的划分和命名却各不相同。例如,《四川竹琴(重庆)曲谱选》将其分为大腔、导腔、小腔等类别;川东竹琴的传承人则依据情感表达,将其分为喜、怒、哀、乐等类型;而在《四川曲艺概述》和《中国曲艺音乐集成·四川卷》中,唱腔的分类又有所不同。这种唱腔表述上的差异,与竹琴的地域特色、方言使用、生存状态及其历史演变紧密相关,进一步加大了四川竹琴传承的复杂性和挑战性。

曲词散失严重,传统曲目减少。四川竹琴历经多年传承,积累了丰厚的曲词与曲牌资源,然而,由于其传承主要依赖口头形式,随着老一辈艺人的离世,大量传统四川竹琴曲词不幸遗失。尽管曾有少数艺人和爱好者尝试以文字形式记录部分曲词,但这些珍贵的手抄本在“文化大革命”期间遭到焚毁,导致四川竹琴曲词散失情况极为严重。现如今,能够完整演绎四川竹琴传统曲目的演员愈发稀少,这对四川竹琴的保护、延续与发展构成了极大的威胁。

.............................

3四川竹琴《月下盘貂》简介及角色塑造分析...........................8

3.1《月下盘貂》故事梗概..........................................8

3.2貂婵人物简介..............................................8

3.3《月下盘貂》中貂婵的角色塑造分析...................................9

4《月下盘貂》中貂婵主要唱段分析...............................13

4.1唱词分析......................................13

4.2板式分析.......................................14

4.3演唱分析..............................17

5演唱实践感悟.........................24

5演唱实践感悟

四川竹琴作为非遗及传统文化代表,其传承对发扬传统至关重要。作为声乐学习者,应不断学习,融合科学发声与四川竹琴特色,创新艺术形式,既传承文化,又发展音乐与表演艺术。

笔者跟随国家二级演员、重庆市级传承人胡冯老师学习四川竹琴三年,在学习过程中我发现四川竹琴蕴含着许多值得学习和借鉴的技巧。例如,其“讲故事、说着唱”的演唱方式,便为声乐演绎提供了宝贵的经验。有老师曾经讲过,出色的歌唱就犹如讲述一个动人的故事,歌者需要通过合理的艺术设计,运用语气、音量的变化,将这一“故事”生动地传达给观众,使他们感受到真挚的情感,这便是成功的演唱。此外,竹琴所具有的风格特征和润腔技巧,对于声乐演唱也极为有益,能够显著提升歌者的演唱能力以及驾驭不同曲目的能力。声乐与四川竹琴相辅相成,两者共同构成了丰富多彩的艺术景观。声乐科学的发声方法为竹琴的发展注入了新的活力,而竹琴独特的艺术魅力又声乐演唱增添了独特的色彩。

音乐论文参考

.................................

6结语

本论文以分析四川竹琴《月下盘貂》中貂婵主要唱段的演唱为主要内容。首先通过对貂婵主要唱段进行角色塑造分析,归纳貂婵这一人物在剧中体现出的性格特点。其次对《月下盘貂》中貂婵主要唱段进行音乐本体分析和演唱方面分析,进一步对貂婵主要唱段进行板式、唱腔元素、演唱方面的分析,把握作品音乐风格和对貂婵主要唱段的演唱有更清晰的认知。最后,笔者通过总结学唱分享了演唱实践感悟。

在师从四川竹琴传承人深入学习其唱奏技艺,并细致研习中和调传统曲目《月下盘貂》的过程中,我深刻领悟到四川竹琴作为四川曲艺的重要分支及说唱艺术的典范,其内涵跨越了讲经布道、神话传说的范畴,深入至人间百态的叙述之中,始终贯穿着中华优秀传统文化的精髓与民众纯朴性格的展现,同时还体现了独特的唱腔与表演艺术。四川竹琴的艺术美感植根于民间生活,蕴含着深厚的艺术价值、历史底蕴及人文意义,是值得我们深入发掘、学习并传承发扬的文化瑰宝。

参考文献(略)