本文是一篇音乐论文,笔者认为伴随社会的发展变化,公众的审美趋向于多样化,戏曲过去崇高的地位早已不复存在,而让人欣慰的是,许多对传统戏曲的继承与弘扬充满热忱的年轻艺术家大量涌现出来,致力于创新和发展“京歌”。

第一章“戏歌”论

第一节何谓“戏歌

”现有文献资料对“戏歌”的定义众说纷纭,目前还没最有说服力的定义。不能够准确的概括其内涵,因而这无法让大众认可;此外,现在被人们所熟知的许多戏歌都融合了戏曲的唱作方式,而且引入了曲牌与小调等独特的元素,因此在定义戏歌的含义时,倘若仅仅局限于它是对戏曲独特的唱腔进行改编,在此基础上诞生的一种声乐作品,则必然存在片面性。所以部分研究者认为“存在戏曲韵味的歌曲可被称之为戏歌①”,这个观点又显得过于笼统。

笔者的不成熟见解。“戏歌”,顾名思义就是“戏”与“歌”的结合,用戏曲音乐素材来创作歌曲,准确来说就是“戏中有歌、歌中有戏”,二者结合,完美交融,风格独特。“戏歌”的本质是歌,但含有戏曲的戏味,是中国传统戏曲与通俗音乐的融合,是中国独一无二的音乐表现形式,艺术价值相当高,是中国声乐创作领域独树一帜、富有特色的艺术形式,充分彰显出了传统戏曲与通俗歌曲融合的精髓。传统戏曲的节奏缓慢,剧情繁杂冗长,很难再受当代在快节奏生活中的年轻人之青睐,而一步步远离青年人的视野。与戏曲不同的是,通俗歌曲旋律、内容更易于听众接受,也更符合大部分现代年轻人的生活节奏,将这两种优势结合就成了一种新的艺术形式——“戏歌”。

“戏歌”既传承了中国的优良传统,又放眼时代潮流,用前瞻的视野与多民族文化碰撞融合的态度所创作的文化艺术形式。它不但彰显出中国的时代特征,而且也汇聚了各地区的历史特色;它并非是戏曲艺术的新品,主要是将戏曲元素作为重要依托,和我国民族声乐相辅相成的亲兄弟。随着“戏歌”音乐创作风格和手段不断丰富,非常多优秀经典的“戏歌”不断涌现,这些作品在多方面影响了不同身份、年龄的听众群体,符合大众审美需求,必然会受到大众的喜爱和传唱。

............................

第二节“戏歌”的产生背景

随着社会的进步,时代的进步,音乐市场实现了跨越式发展,多元化类别的音乐形式层出不穷,比方说中国诞生的通俗音乐,再比方说由欧美地区发源而来的RAP——说唱音乐等音乐类型,由于受到多样化音乐文化碰撞融合的影响,使得人们对戏曲的重视程度越来越低,再加上音乐市场的竞争逐渐进入白热化状态,使得戏曲步入举步维艰的发展时期。人们对传统戏曲的理解也发生了一定的变化,对年轻人而言,在其看来戏曲不够通俗易懂,所以对彰显个性、推崇自由的流行音乐给予了更多的青睐。在这一背景下,传统戏曲为谋得生存与发展,进行了大胆的革新。不管是何种戏曲,均存在区域、受众等方面的限制,对京剧来说,更是如此,首先京剧存在大量无法理解普通话的听众群体,其次就算一些人可以理解普通话,但是大部分受众依旧无法精准的把握京剧的文化底蕴与内涵。老戏迷当年的戏曲环境对应如今缤纷夺目的文化世界,青年观众喜欢戏曲的比例确实不多,且戏曲程式越完善,与生活的距离就越大。

一、突破瓶颈

70年代末期,中国刚刚结束一场政治浩劫,整个民族还处于迷茫之中。我国的人民群众对政治运动存在忌惮心理,传统的政治观念仍旧根深蒂固。一直以来,政治浩劫使公众面临巨大的身心伤害,亟需慰藉公众受伤的心灵,但是国内政治高大尚式抒情歌曲根本不能满足大众内心的多样化需求,在1978年的十一届三中全会上,中国政府宣布要实行全面深化改革和对外开放,在传统音乐艺术自律性发展的影响下,造成流行音乐等音乐曲风出现了巨大的改变。

进入八十年代,中国社会改革的效果进一步显现,我国步入到了崭新的发展时期,发展动力相当充足,在哲学领域、诗歌领域、美术领域、美学领域、文学领域,均获得了骄人的发展成果。尽管长期以来,声乐领域得到了很多意识形态力量的关注,面临巨大的压力,而伴随社会的进一步改革和发展,再加上声乐逻辑的演化,这使得声乐体裁有重要进步。长期以来,港台流行歌曲得到了公众的青睐与喜爱,传唱甚广,在这一背景下,大陆地区一些演唱家着手做出有益的尝试,来和港台地区婉转悠扬、充满柔性之美的歌曲进行抗衡,逐渐诞生出了“豪放派”演唱派别,同时慢慢刮起了“西北风”,代表歌曲《黄土高坡》(陈哲词,苏越曲)。应引起关注的是,该时期流行的“西北风”歌曲,从题材看超越了“东南风”时期只关注于彼此爱慕的你侬我侬主题,把视野聚焦于国家、大好河山及对人类生存的重视上,由此歌曲内容发生了改变,就此回归豪放、苍茫音乐风格相印证的厚重感和深刻历史风格的歌曲出现。

.................................

第二章“京歌”的特征和历史

第一节何谓“京歌”

“京歌”是指通过运用京剧或流行于北京等地的曲艺音乐创作出来的歌曲,其性质仍然是歌曲,是属于“戏歌”之一。“京歌”的演唱方式主要采取了京剧的唱腔、程式、曲调,同时也融入了现代音乐元素,和京剧对比,其拥有更多现代因素,但京剧韵味是其能够成为“京歌”的前提。“京歌”作为歌曲中的阳春白雪,珍稀极品,大多情深意远,悱恻缠绵,抑或大气磅礴,它拥有独一无二的艺术特色与深厚的艺术底蕴,同时,它必是通俗易懂并非咬文嚼字,这才是对京歌得以衍生、发展的秘诀。

因此对京剧进行创新所形成的“京歌”,不管是作品数目亦或者是受众群体规模,都遥遥领先,同时作品也得到了广泛的传唱,究其成因,主要在于“京歌”的风格特点和人民群众的审美需求完全契合,是一种既高贵典雅又通俗易懂的艺术。将“京歌”作为典型代表的“戏歌”不断发展至当下,已然在大众歌曲视听中占据了重要地位。

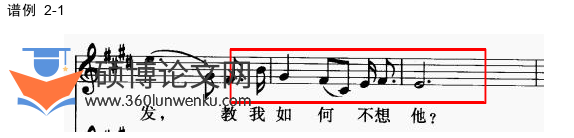

1926年,赵元任就引入京剧的音乐要素而创作了歌曲《教我如何不想他》(刘半农词):

音乐论文怎么写

在这首曲目中,“教我如何不想他”实际上摘取了京剧西皮过门的音调中的主要因素,显而易见,它对传统戏曲的音调进行了引申。在这个曲目里,引子、间奏、尾声等同样创造性的参考了传统戏曲、民间曲艺等音乐素材,完全听不出单纯的京剧音调,运用得非常融洽,曲调优美动听。立足于语言学的视角来进行剖析,这首曲目歌词和旋律之间的协调配合度非常高,曲调和歌词的发声逻辑是完全契合的。在笔者看来,那时赵元任可以创造性地把传统京剧的元素和我国艺术歌曲创作融为一体,这种思想是非常前瞻的,一方面其对我国艺术歌曲创作做出了突出贡献,另一方面对后期京歌创作理论的诞生奠定了坚实基础。

.....................................

第二节“京歌”的歌词特点及“京歌”的戏曲曲调来源

一、“京歌”的歌词特点

(一)京味

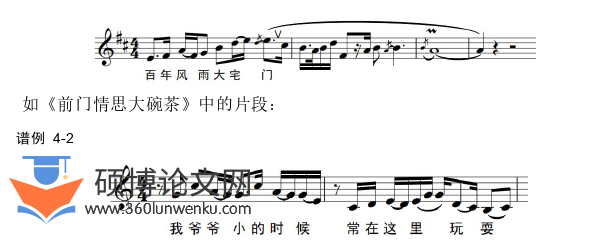

“京歌”歌词的叙述性、抒情性更强,歌词的语音风格接近所用素材的戏种风格,大气、典雅。创作者会将歌词照顾到京剧的板腔结构,创作出有京剧风格的歌曲。《前门情思大碗茶》京韵十足,歌曲吸收了“京韵大鼓”“北京琴书”等传统音乐素材,同时运用了很多装饰音——润腔对歌词予以处置,使得受众能够体验到我国京剧文化所具有的特殊意蕴。该曲目的歌词清晰地呈现出了回到祖国的华侨对小时候在北京生活的一些往事的追忆,寄托着远离祖国的华侨对家乡的依恋与怀念的情感。

由阎肃作词姚明作曲创作于1989年的《唱脸谱》同样充满着深厚的京剧与戏曲韵味,通过这首歌的歌词可知,它的韵脚平仄完全统一、合辙押韵,使演奏者可以字正腔圆得发声,受众可以流畅地进行倾听,这使得京剧的行腔特色可以完美地彰显。北京人说话总有那种特别的“京味儿”——频频的儿化音,极富神韵的“土话”,更有那节拍、那音色、那抑扬顿挫劲,每每显示出了一种宽宏深厚的底气和贴近生活的亲切感与原汁味。在语言方面注重“京味”,同样是京剧唱腔非常重要的一大特色。《唱脸谱》的部分歌词是:“‘四击头’一亮相,(男伴)哇呀……(女伴)美极啦!妙极啦!简直OK顶呱呱!”“哇呀……”一句,用的是京剧净角黑头叫唱,之后的女声接着用通俗的唱法,表现外国观众对中国艺术的惊叹。口语化语言直白鲜活,中文陈述中时夹杂着英文,赋予文学语言的歌词以异常生活化的面貌。通览歌词,作者运用简洁明快的口语化语言和一系列精炼的排比句式,描述了京剧脸谱的丰富内容和独特面貌,可谓宏观勾勒与微观描述兼具、内容铺陈与动感形象俱全,引领聆听者在饶有趣味的音乐氛围中学习传统文化、感受国粹音韵。

...............................

第三章京剧元素在“京歌”作品中的运用................................39

第一节形式新颖的“京歌”曲目.............................39

一、《梨花颂》....................................39

二、《忐忑》.......................................41

第四章京歌的研究价值和启示.................................51

第一节研究价值.................................51

一、历史价值.......................................51

二、审美价值.................................51

结语.................................64

第四章“京歌”的研究价值和启示

第一节研究价值

“京歌”在保留自身传统文化的基础上,不断深入摸索传统文化更具深层内涵的特点,在现代音乐创作手段的辅助下,契合了当下音乐审美需求,所以才能被广泛接受。以下是笔者对“京歌”价值研究的分析。

一、历史价值

“京歌”作为戏歌的一种,在其产生与发展过程中,是对中华优秀传统文化厚重底蕴、灿烂成果的反馈,积累了中华民族最久远的精神信仰,是中华民族独特的精神符号,给中华民族提供了丰富的养料。“京歌”是中华民族非常重要的文化内容之一,是根植于中国独特的戏曲艺术——京剧,它的存在不仅丰富了中华民族的文化内涵,还增加了民族自信心。京剧具有重大精神价值和文化特色,它是我国最为宝贵的财富之一。在当今社会,京剧作为国家非物质文化遗产,被称为“国剧”“国粹”,是我国优秀的戏曲代表之一,它展现的历史价值已然成为国人共同的骄傲,也值得被传承与发展。它行当齐全、表演成熟、气势恢宏、个性鲜明、栩栩如生,是极具传统特色的大剧种。“京歌”历史价值在于在其创作过程借鉴了中国传统戏曲元素,又融入通俗歌曲创作手法,形成个性独特、内容通俗易懂的演唱风格,深受百姓大众喜爱。因此,“京歌”具有丰富的艺术价值。

二、审美价值

在聆听音乐时,人们会用内心去体会感受。因此,不同的音乐带给人们的感触是不同的。同样,不同的人在听同一音乐时也会有不同的情绪。音乐传递的情绪价值与精神世界都不是真实存在的,人们需要依靠自身的想象力去搭建自己的音乐世界。人类是评价音乐好坏的主体,也是决定性因素。

音乐论文参考

.................................

结语

本文针对“京歌”这种独特的艺术形式进行探究。“京歌”在不断的发展中融合了多种文化元素,彼此之间进行吸收和融合,其对于多元化艺术形式是一种深入的继承,其中能够发现很多与京剧有关的内容,这些艺术素材在歌曲中将其引入并将我国的国粹京剧以一种别样的方式演绎,这也是“京歌”极富感染力的重要原因;同时,在展现手法上,“京歌”在声乐延长方面带有非常浓厚的民族特色,而作为我国民族声乐表演形式中的一种,在此方面的贡献也是毋庸置疑的。以“京歌”为代表的“戏歌”的出现就是因为我们对自己的传统文化有着足够的信任与自豪,而它的存在也使我们更加热爱祖国的传统文化,更加相信其中蕴含的意义与精神。

从中国传统音乐文化的发展看,尽管在历史的长河中有很多外来的文化不断浸染,导致中国传统音乐的生存空间逐渐变小,而这对于新时代的我们来讲,有责任也有义务为中国传统音乐做出自己的努力和贡献。当代“戏歌”的产生与发展拓展了歌曲包括各种音乐体裁的创作道路,加快推动戏曲的创新,使中国传统戏曲文化迸发出新的活力。“戏歌”的形成与发展与当前我国文化需求是相一致的,人们在不断的创作中,对中华民族的根进行溯源,追寻中华民族曾经在艺术方面的成就与光辉,并将其传承下来。“京歌”作为一种特殊的艺术形式,我们应该加以重视,让其成为民族优秀的艺术瑰宝。很多戏曲元素能够融入其中,这符合新时代人们对传统中国艺术的追求,所传递的是中华民族生生不息的民族精神。戏歌和其他的艺术门类从某种意义上讲是相通的,都是以大众为出发点,并从中汲取营养,才形成更为多元的技术表现形式,而“京歌”就是其中非常具有代表性的。

参考文献(略)