本文是一篇音乐论文,笔者通过对林瑞玲《不可见》《梦中之歌》《飘扬的旗帜》三部代表作的探析,可见其作品具有创作内涵多元化和音乐音响材料丰富的特点。

第一章 林瑞玲《不可见》探析

第一节 创作背景与作品内涵

一、创作背景与作品内涵

《不可见》(Invisibility)创作于2009年,为两把弓子与独奏大提琴而作,时长为10分钟。该作品首演于2009年11月26日的哈德斯菲尔德当代音乐节①(Huddersfield Contemporary Music Festival)。

作品的标题“不可见”不是关于沉默,而是旨在研究乐器物理结构下的无形或潜在力量,建立在21世纪背景下对乐器本身、演奏技术、音色音响的探索精神便是该作品的文化内涵。随着作品的演奏,在不同的速度、张力下,琴弓和琴弦的压力变换,产生一系列不可预测的谐波。

二、音色音响的探索途径

为了探索乐器物理结构下的潜在力量,林瑞玲通过预制琴弓和变格定弦的方式,为作品注入创造力,增加了作品音色音响的可能性。

(一)预制琴弓该作品为两把弓子与独奏大提琴而作,除了常规的大提琴琴弓外,林瑞玲要求另一把琴弓取下弓毛,并将其缠绕在弓杆上形成螺旋状(图例1)。如此,在用这一预制琴弓演奏时,接触琴弦的部分将变为弓毛与弓杆交替。林瑞玲为这种改造过的琴弓起名为“Guiro bow”,名字的由来为拉丁美洲的打击乐器“Guiro”。

.............................

第二节 作曲技法

一、曲式结构

音乐论文怎么写

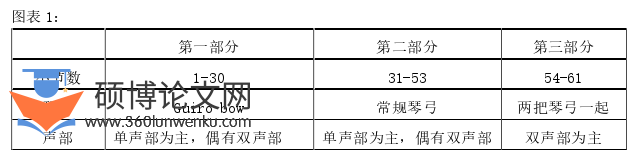

如图表1所示,该作品为三分性结构,划分的节点很大程度上取决于所用琴弓的不同。第一部分为1-30小节,运用Guiro bow;第二部分为31-53小节,运用常规琴弓;第三部分为54-61小节,两把琴弓一起演奏,左手拿Guiro bow,右手拿常规琴弓。

..................................

第二章 林瑞玲《梦中之歌》探析

第一节 创作背景与作品内涵

《梦中之歌》(Songs Found in Dream)受维也纳萨尔兹堡委约创作于2005年,为双簧管、单簧管/低音单簧管、中音萨克斯、小号、2位打击乐、大提琴、低音提琴八位演奏家而作,时长为13分30秒。

作品的灵感来源于林瑞玲 2004 年在澳大利亚北部的约克角(Cape York)所目睹的热带雨林地区原住民的舞蹈。她描述道:“他们表演了一段无声的舞蹈,一组人以整齐划一的动作上下挥舞手臂,如同扇动翅膀一般。尽管没有发出任何声音,但他们都通过一首心中共同唱着的歌而达到节奏的协调。”

在殖民统治之前,澳大利亚由土著居住生活,自然就是其文化,这在某种程度上为林瑞玲的音乐奠定了基础,其音乐作品常常受到土著文化的影响。例如土著人民信仰的图腾、用头发制作可以带来好运的画笔、追寻“光”的歌声,这些都为林瑞玲带来创作灵感,体会这些所产生的感受是其所想融入作品的东西。

.....................

第二节 作曲技法

一、曲式结构

音乐论文参考

作品《梦中之歌》出现了多次结构性的整体休止,据此可将作品分为六个部分(见图表2),笔者认为该作品中音乐素材的行进方式更多是展开,而不是发展,故而不用字母来划分段落。

作品的速度最慢为♩=48,最快为♩=84,变化频率较高,最密为间隔1小节,例如第1-2小节,速度由♩=48开始渐快至♩=56 (见谱例14)。每次速度变化的幅度不大,故而听觉感受上并不明显。

在音响动态方面,作品第一与第四部分较平缓,其中第四部分为整部作品中音量最小的段落,篇幅也最短,仅有七个小节;第二第五部分音响动态起伏稍大,但起伏的次数仅一次;作品第三部分音响动态起伏幅度最大,且起伏多次,在第一次起伏后音响又连续出现了两次从高潮下落到平缓;作品的第六部分音响动态上较特殊,在第一次起伏后,音响维持在饱满的状态,连续三次各声部在同一位置换气,带来听觉上被截断的音响效果,与作品中结构性的整体休止相呼应。

...........................

第三章 林瑞玲《飘扬的旗帜》探析 .................................. 31

第一节 创作背景与作品内涵 ..................................... 31

第二节 作曲技法 .................................. 31

一、曲式结构 ...................................... 31

二、节奏形态 ................................ 32

结语 ....................................... 45

第三章 林瑞玲《飘扬的旗帜》探析

第一节 创作背景与作品内涵

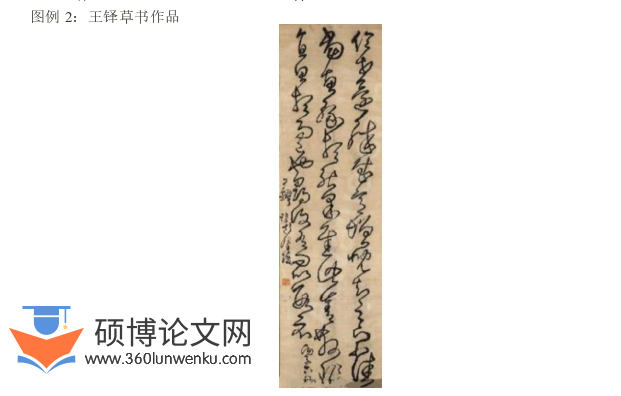

《飘扬的旗帜》(Flying Banner)为大型管弦乐队作品,受悉尼交响乐团委约创作于2005年,时长约8分钟,其创作灵感来自于明末清初著名诗人、书法家王铎的作品。王铎在书法上是一位各体皆能、风格多样的书法全才,无论是伟岸遒劲的大楷、高古朴厚的小楷,还是飞腾跳踯的行书、草书,在晚明书坛上都是一流的。林瑞玲受感染于王铎草书作品中的自由韵律,赋予了作品戏剧性、华丽的特点。

音乐论文参考

........................

结语

通过对林瑞玲《不可见》《梦中之歌》《飘扬的旗帜》三部代表作的探析,可见其作品具有创作内涵多元化和音乐音响材料丰富的特点。作品中乐器的选用、曲式结构的安排、声音材料的设计、织体形态的组织皆体现出与作品内涵的联系。 通过分析,笔者总结出林瑞玲的作曲技法特点如下:

1、曲式结构方面,林瑞玲不囿于传统曲式结构,其作品结构体现出音乐“向前走”的特点。

2、节奏方面,连音节奏、嵌套节奏是林瑞玲常用的节奏类型,等分式节奏形态在其作品中常作为对比材料出现。

3、声音材料方面,音高往往不是林瑞玲关注的重点,其作品更注重对音色音响的探索和发掘,其探索途径可分为两类:一类是对乐器本身的改造,例如预制琴弓、变格定弦,另一类是对演奏法及其组合形式的创新,例如对特殊泛音演奏可能性的探索。

4、配器布局方面,林瑞玲的处理并未脱离传统,其常用的配器布局方式有音色的转接、音色的对置、音色的逐层叠加与削减这三类。

可以看到,“跨文化音乐”是林瑞玲作曲的重要路径,根植于多元文化的音乐创作技法有丰富多样的可能性。

参考文献(略)