本文是一篇音乐论文,本论文通过介绍吟诵的来路,从音乐、文学与语言学三个方面解析吟诵的内部构成涉及到的理论知识和实际情况,最后引出吟诵的归处,给出自身的一些思考和感悟,在这个过程中我更深切的体会到吟诵是一种综合性的艺术形式,单从一个方面很难揭示吟诵的内在机理和外在表现,而从“三重奏”的方向可以更为清晰客观的研究吟诵本身。

一、吟诵的来路

(一)吟诵的定义

1.吟诵的概念起源

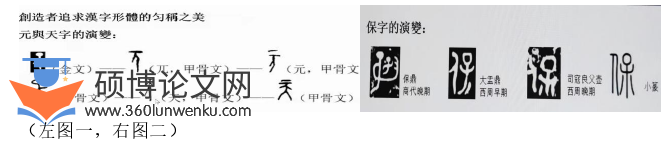

我国自古便是诗歌的国度,在历史发展过程中诗与乐或一体或分离但都是有着密切的联系的,而吟诵就是二者的“嫡长子”,经由诗乐哺育的吟诵必然是学习汉语言诗歌的正统且高效的方法。那吟诵到底是什么呢?在我国最早的一部字典《说文解字》中写“吟,【卷二】【口部】呻也。从口今聲。䪩,吟或从音。訡,或从言。魚音切。”呻吟可理解为低声唱诵。字形采用“口”作边旁,“今”作声旁。䪩,有的“吟”字采用“音”作边旁。有的“吟”写作“訡”,采用“言”作边旁。鱼音切。可见《说文解字》对于吟的解释为呻,即是低声唱诵。关于“吟”字《康熙字典》注:“【廣韻】歎也。又【增韻】哦也,咏也,鳴也。”韵书《广韵》中认为吟乃叹,指人因为忧愤激动而发出长气,《增韵》释义为鸣叫。“【前漢·郊祀歌】靈安留,吟靑黃。【註】吟,歌誦也,靑黃,四時之樂也。”上述字书和韵书都是把“吟”作为动词解释的,释义共有低声唱诵、叹息、鸣叫、歌唱等,而把“吟”作为名词解释的比如宋·严羽撰的《沧浪诗话·诗体》中“古词有〈陇头吟〉,孔明有〈梁父吟〉,文君有〈白头吟〉”认为“吟”是古代一种诗体的名称。总的来说“吟”在古人看来都是跟唱咏这一发声状态有所关联的。再从“吟”的字源字形流变来说,从地理位置上来看目前内陆和台湾香港乃至受到汉文化圈辐射的韩国日本都是从口今声的,从历史发展过程中来看,“吟”还有从音或从言今声、从口金声的情况,但是他们大都有一个共同点就是都与口和音有关,所以古人对“吟”字的理解也体现在字形的变化上,可以说“吟”字就是人口发出声音,或叹息或呻吟或歌诵或讽咏的发声模式。而关于“诵”《说文解字》未录,则可参考“誦”字,“誦,【卷三】【言部】諷也。从言甬聲。似用切。”讽是朗读的意思,字形采用“言”作边旁,采用“甬”作声旁。似用切。关于“诵”字《康熙字典》注:“《广韵》读诵也”。《周礼·大司乐》‘兴、道、讽、诵、言、语’。注:“背文曰讽,以声节之曰诵”。此处指对诗文有节奏的念读才可称诵。《孟子·公孙丑下》“王之为都者,臣知五人焉,知其罪,惟孔距心,为王诵之。”这里指述说的意思。《诗·大雅·烝民》中“吉甫作诵,穆如清风。”此处的是作为名词的诗歌诗篇之意。

.......................

(二)吟诵的传统

1.吟诵的历史积淀及其发展方向

音乐论文怎么写

吟诵的历史积淀与我国自古以来的文化、历史息息相关,可以说什么样的文化观就会造就何种形态的文学艺术。在历史的长河中吟诵的内容与呈现都受到文化传统、家国观念、风俗节日、生活方式等的熏陶与浸透。汉语不仅有字义,还有音义,背后还有文化“意象”,言外之意。“书不尽言,言不尽意,立象以尽意”。古诗中很多词语、典故背后都是有意象在的,而意象本身是有其特定的含义的。比如与清明节相关的一首诗杜牧的《清明》,这里涉及到一个问题,节日本身为什么叫节日呢?徐健顺老师说“节”字本身是与竹子的竹节有关的,竹子每长一节就会有一个竹节,连竹子生长一段时间都不忘停下来打一个节,所以人怎么能不过节呢?现在的节都是节假日,代表可以熬夜睡懒觉休息等,但是古代的节其实是意味着所有人都停下来、慢下来聚在一起做同一件事情,是特别重要的仪式。中国二十四节气里,既是节日,也是节气的,唯有清明。在这一天,人们既哀悼追思先祖,也踏青游览赏春。一面是细雨纷纷,烟柳垂泪,行人断魂,一面却是莺飞草长,欢声笑语,攘攘熙熙。一面是庄重肃穆,一面是游乐欢愉。看似矛盾冲突的两面,却在中国人古老的智慧里,被轻轻化解。诚如曾国藩所说的:“灵明无着,物来顺应,未来不迎,当时不杂,即过不恋。”逝者已矣,生者如斯。祭奠逝者最好的方式,不是永远沉湎于哀痛中,而是生者过好每一个当下。所谓清明者,清生命之理,明死亡之惑。知死而后悟新生。3理解以上的文化意蕴以后,吟诵《清明》时才可吟诵出诗人在本该清明举家祭祀先祖的日子反而远离家乡在外办公,目睹一路上其他人家都在准备追思先人的景象,自己却不能与家人一起缅怀先人的无奈与遗憾。

..............................

二、吟诵的三重奏

(一)吟诵中的语言学特征

1.声调:平上去入

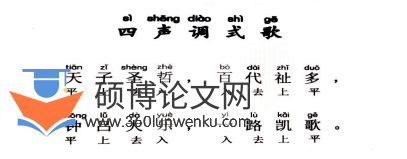

汉语大致分为以诗经、楚辞为代表的上古汉语阶段、汉隋以后以汉赋、唐诗宋词为代表的中古汉语以及辽金元后以戏曲和小说为代表的近古汉语阶段。上古汉语过于遥远,诗经中很多字的原始读音都与今天的普通话读音相去甚远,比如《秦风·无衣》中最后一段:“岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!”这里压的是ang韵,其中的“裳chang”和“行hang”比较符合现代语音,而“兵”正确的读音应该是“biang”,这样才叶韵。为了解决规范用韵的迫切需要,韵书的编写风行一时,著名的有沈约的《四声韵补》,周颙的《四声切韵》等。辽南吟诵传承人张本义老先生在《吟诵拾阶》中介绍到“四声调诗歌”。

“天子圣哲”一词,出自《南史.沈约传》:梁武帝问周舍,何谓四声?周回答“天子圣哲是也”。用这四个字,既表现了平上去人四声,说明了问题,又恭维了梁武帝。古人云“诗工而无味,犹人之有形而无韵”,张本义老先生在书中建议大家把这作为一首吟诵诗文的基本练习调。

中古音有“四声八调”之说,也就是分为平、上、去、入,并且各分阴阳。阴阳应该是按照发音声母是清声还是浊声来区分的,清声的话喉头一般不震动,且位置听起来较高,浊声是喉头震动。平上去入虽然是作为四声的,但我们可以把它形象化,按照声音的高低画出它们的调形,就像音乐课上画一个音乐片段的旋律线一样。

..................................

(二)吟诵中的文学内涵

1.诗歌的文体分类及其不同的艺术表现

《汉书·艺文志》谓“古者诸侯卿大夫交接邻国,以微言相感,当揖让之时,必称诗以谕其志,盖以别贤不肖而观盛衰焉”。在当时,诗不仅有“观风俗,知得失,自考证”的政治意义,还有广泛应用于社会生活的社会意义。贵族们的日常交际、宴会酬宾、礼仪道德、宗教祭祀以及生活教育等都体现了“诗可以观”的观诗风尚。

关于“乐府”,最初的定义是朝廷设立的音乐机构,在秦朝叫大司乐,到汉惠帝时改称太乐,太乐隶属九卿之太常,专门管理雅乐与郊庙之乐,汉武帝本人喜欢云游喜欢“新声”,就是当时流行的民间曲调,乐府机构负责收集整理当时的民歌,演变到后世一些入乐的词曲也被称为“乐府”,不仅代表音乐机构也代表一种新诗体。汉代以前,大致分为两种诗体--以《诗经》为代表的四言诗和以《楚辞》为代表的骚体诗,乐府以后产生新诗体即完整的三言诗,其来源有三种说法,一说是来源于楚地的民歌,如《山鬼》:“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。”“兮”字只是语气词,无实际意义,所以把它去掉即成三言诗;二说汉代胡乐传入以及杂言诗的成熟,《诗经》里有但不多,且最多两三种句式,但是由于胡乐的音调不同,导致句式非常杂乱不得不以句读代之;三说是“赵、代、秦、楚之讴”的民间五言歌谣,例如《尹赏歌》:“安所求子死,框东少平场。生时谅不谨,枯骨后何养。”再如《离骚》体通常每句六言或七言,七言句最后一个字往往是语气词。稍加延伸,去掉语气词,就变成七言句;把六言句拆开,就变成两个三言句。所以初步认为此时期的五言诗对后世的五言七言近体诗也有一定影响。

诗歌不同的文体形式呈现出不同的艺术表现力。四声决定旋律的走向,构成旋律的重要因素是节奏和音高,音高方面,吟诵与吟唱与朗诵区别,就朗诵而言,朗诵有节奏但无明显音高,吟诵有节奏、声调所以有相对音高。节奏方面,吟诵的节奏是在语言节奏的基础上生成音乐节奏的长短快慢、强弱高低。那语言节奏的划分就显得尤为重要,划分依据大致可分为两类,一是语义的完整,二是格律的和谐。

...............................

三、吟诵的归处 ................................. 40

(一)国外吟诵的传承与发展 .................... 40

1.日本吟剑诗舞振兴会 ................................ 40

2.韩国的吟诵发展 ......................... 41

结论 .................................. 47

三、吟诵的归处

(一)国外吟诵的传承与发展

1.日本吟剑诗舞振兴会

此会是经文部科学大臣于1968年签字批准成立的,成立之年注册会员就达到三百万,后来发展成有五十多个吟剑诗舞分会的总联盟。主要工作是制定宪章、成立培养教师的大学、出版杂志设立专栏、编辑发行统一教材、做电视媒体宣传推广、举办全国吟剑诗舞表演大会、派代表团去国外交流表演等。有关吟诵主要著作有菅原雪山的《现代式吟诵名诗集》、《吟剑诗舞汉诗集》等。

日本这一民族与我国的传统汉诗文学习与写作可谓是源远流长。隋唐时期,中国诗歌传入日本,日本人不仅学习,甚至还进行了自己的创作,统称为“汉诗”。在日本这个国家,中小学的教材中就有很多汉诗,另外,在社会上,宣传汉诗的讲座、会议和汉诗学堂也经常碰到。对部分日本文人来说,汉诗就是滋养他们灵魂的源泉,他们倾向于用和歌表达细腻感情,而以汉诗明立心志。

李白、杜甫、王昌龄、白居易、苏轼等大诗人的诗作经常出现在日本的各种汉诗读本中,《诗经》中的很多篇章也是为日本人耳熟能详的,另外《敕勒歌》《七步诗》等也都能看到,中国人平时不太熟悉的一些汉诗也被日本人吟咏。日本人写汉诗的历史也相当悠久。公元751年,日本人创作的第一部汉诗集《怀风藻》面世。日本涌现出不少汉诗的名家,诸多汉诗佳作流传于世。

音乐论文参考

......................

结论

本论文通过介绍吟诵的来路,从音乐、文学与语言学三个方面解析吟诵的内部构成涉及到的理论知识和实际情况,最后引出吟诵的归处,给出自身的一些思考和感悟,在这个过程中我更深切的体会到吟诵是一种综合性的艺术形式,单从一个方面很难揭示吟诵的内在机理和外在表现,而从“三重奏”的方向可以更为清晰客观的研究吟诵本身。

吟诵作为我国几千年传承下来的传统读书法,属于中国传统文化很重要的一部分,直到近代百十年来推崇白话文普及朗读的读法才渐渐被人们忘记,但是它能在历朝历代王朝更替中传承数千年是有其中的道理的,后人理应传承下来并且让吟诵重新焕发光彩。根据吟诵的特征,它的现实意义主要体现在它在语文的文言文教学以及音乐创作和表演上,了解吟诵就可以不仅仅从古文字面上去理解传统文化的意蕴,可以从声音入手二者结合更能打开文言文教育的新大门。在现代音乐创作以及教学中,吟诵也可以给后人新的启迪,吟诵旋律进行的规则是与汉语的音调紧密相连的,中国民间音乐五大类有三大类都与吟诵有关,民歌、戏曲、说唱音乐但凡与汉语相关的声音艺术其内在发展的机理都和吟诵是互为表里可以互相补充的。在2022年版的《义务教育艺术课程标准》中最新修订的课程标准主要变化为强化课程育人导向,在课程目标上新增核心素养内涵,包括“审美感知”“艺术表现”“创意实践”“文化理解”四个方面,在课程性质上具有审美性、情感性、实践性、创造性和人文性等特点,吟诵这一具有中国传统文化内涵的艺术形式可以很好的引领学生在审美实践中感知、体验和理解中国古代优秀文化,逐步提高审美能力,引导学生树立正确的历史观、民族观、文化观,提升人文素养坚定文化自信。吟诵的理论意义可以体现在对于语言学的继续发掘与探究上,很多地方古音与吟诵有很多渊源,其次吟诵对于我国古代不同的文学题材的研究有很大的意义,吟诵在不同的文学体裁上根据其语法结构行文结构都有具体的规则而这些规则也影响着吟诵的旋律进行。

参考文献(略)