第一章 叙事学相关理论

一、 叙事结构

“叙述内容的存在形态即是结构。”[1]作品的各个内容成分共同组成了叙事结构(narrative structure;нарративная структура)的完整形态,而这一形态也作用于作品的各个组成要素。英国文论家洛奇(D. Lodge)将叙事结构比作高楼的主梁,虽不可见,却定义了整个工程的轮廓与特征。叙事结构对于作品整体意义的表达有着举足轻重的地位,在《悲剧的形式》一书中英国作家哈代(T. Hardy)提出“叙事结构是塑造小说中悲剧性特征的首要因素”这一观点。此外,哈代认为小说有一种“形状之美”,“它给读者带来的愉悦感,与绘画或是雕像的造型之美给人带来的愉悦感是相等的”。

董小英研究员在《叙述学》一书中将叙事结构划分为两种:文体结构与文章结构。文体结构指的是互文性文本之间文体方式的安排,研究的是叙事作品的文体特征,这一结构不在本论文的考查范围之内。本论文研究的叙事结构特指叙事作品的文章结构,这一结构指的是“情节模式在文本中的安排,人物命运的发展、结局,表现为章节的设置,具体到段落、语句的衔接。”

文章结构形式多样,环形结构便是一种典型的文章结构。 环形结构(ring composition;кольцевая структура)这一概念最早由西方学者在研究《荷马史诗》时提出。“该术语首次见于荷兰学者奥特洛(W. Otterlo)的著作,随后美国学者惠特曼(C. Whitman)将这一研究方法广泛应用,再后来经过德国学者罗曼(D. Lohman)的细化和完善,最终,环形结构成为《荷马史诗》研究的主导方法。”

在《荷马史诗导读》一书中,程志敏为环形结构下了明确的定义。“环形”指的是相同或相似的要素或概念,出现在故事的头与尾,这种重复便是一个“环”。而当该结构中一系列要素先是以特定顺序出现,如 A—B—C……在结尾处又以相反顺序复现,即……如 C—B—A,就构成了一系列的“环”。因此,“环形结构指的是某一要素在开头出现,在结尾处或是分毫不差,或是或多或少使用相似的语言重复出现,从而构成并凸显为一种离散的诗体。”

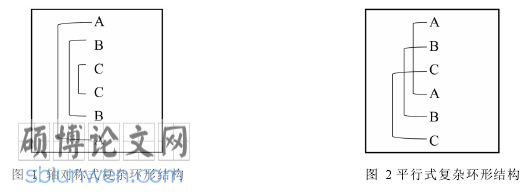

环形结构进一步可以细分为单一与复杂两种。单一环形结构指的是“相同或类似要素的首次出现与重复出现之间构成的对称或对照关系。”[2]复杂环形结构指的是单一环形结构按照不同顺序排列的组合,包括轴对称式和平行式两种形态,轴对称式即 A—B—C……C—B—A,平行则是 A—B—C……A—B—C。

外国文学论文参考

二、 叙事时间

叙事时间(narrative time;нарративное время)是叙事学研究的重要方面之一。从本质上来说,叙事作品是一种时间艺术,它在时间中展开并完成。如果没有时间,叙事作品也就失去了意义。因此,时间同结构一样,是叙事作品不可或缺的特征。

“叙事作品必然涉及到两种时间——故事时间与叙述时间,后者又被称为话语时间、文本时间。”[3]两种时间之间的关系是学者们研究叙事时间的切入点。故事时间(story time;время истории)指的是故事情节按照自然时间顺序发生的时间状态;而叙述时间(discourse time;время повествования)则指的是作者出于某种动机对时间进行改造,最终文本所呈现的时间状态。简而言之,叙述时间是被加工后的故事时间,它们之间的差异证实了叙事作品的双重时间性。

叙事作品的双重时间性引发了学者们关于叙事时间的理论性思考。例如,叙事作品如何对故事时间的发生顺序进行重新编排?在叙述中如何处理故事时间的长短?故事是否可以重复描述?等等。法国叙事理论家热奈特(G. Genette)通过提出“时序”(time sequence;временной порядок)、“时距”(time duration;временная длительность)与“频率”(time frequency;временная повторяемость)三个概念,对以上问题做出了详尽且富有开拓性的解答。

(一) 时序

在叙事作品中,按照自然时间顺序,即顺叙进行叙述的情况并不少见,然而叙事学家们注意到了一系列不同于顺叙的叙述方式。热奈特将故事时间顺序与叙述时间顺序的不统一称为 “时间倒错”(anachrony;анахрония),分为预叙和倒叙两种形式。

在叙述过程中,如果事件尚未发生就预先叙述该事件,即叙述时间早于故事时间,就构成了预叙(prolepsis;пролепсис)。托尔斯泰的中篇小说《伊凡·伊里奇之死》就是一种预叙,在读者阅读之前,就被书名提前告知了故事的结局。莫言在长篇小说《檀香刑》中也用了一个典型的预叙作为开篇:“那天早晨,俺公爹赵甲做梦也想不到再过七天他就要死在俺的手里;死得胜过一条忠于职守的老狗。”[1]这些文字表明:小说叙述的时间点是“赵甲被杀”这一事件之前。对于人物而言,这一时间点就是整个故事的开端。

...........................

第二章 《雅科夫的梯子》的叙事结构

一、 整体布局的环形结构

亚里士多德认为:“事件序列在起因、发展和结局过程中必须有因果关系和有机联系”[2]。因此,“精美的文学作品理当具备完整的结构,即开头、中间和结尾三个部分。”[3]《雅科夫的梯子》完美地遵循了这个结构范式——小说共为五十章,除去最后一章以克格勃档案形式记载的《一份档案》,可分为开头(第一章)、中间(第二章至第四十七章)和结尾(第四十八章至第四十九章)三部分。就整体布局而言,小说最为新奇的地方在于按照“出生—死亡—出生……出生—死亡—出生”的“A—B—A……A—B—A”模式展开叙述,奥谢茨基家族六代人的“生”和“死”便构成了严谨的轴对称式复杂环形结构。

外国文学论文怎么写

小说第一章为现代线索叙事,时间设定于 1975 年,以娜拉的儿子尤利克·奥谢茨基的出生作为全书的开头。“小家伙从刚出世就非常漂亮……来到人世已有三个月,娜拉不再叫他‘小家伙’,而是尤利克。”[1]在尤利克初来人世的那一刻,娜拉就立刻爱上了他,尽管她之前不相信自己会这样。从娜拉的曾祖父萨姆伊尔·奥谢茨基算起,尤利克已经是奥谢茨基家族中的第五代,他的诞生是生命的延续,为家族带来了新的希望。

娜拉初为人母,还没有习惯作为母亲的忙碌,就收到了祖母玛利亚·奥谢茨卡娅离世的通知,但听到消息后的娜拉却十分冷漠。正在做家务的她“把拧干的抹布摔到地上,同女伴塔依西娅说道:‘怎么总是这样,为什么自己的亲戚就连死都挑这么不令人顺心的时间?’”[2]随后作为玛利亚在世上仅剩的亲人之一,娜拉麻利且妥当地处理好祖母的身后事,仿佛她一辈子就是从事这种职业的,但其实这是她第一次干这种事。

.....................

二、 局部细节的环形结构

在《雅科夫的梯子》的叙事结构中,除了整体布局为复杂环形结构,其局部细节也存在环形安排,与整体布局不同的是普遍表现为单一环形结构。一般来讲,细节是小说情节结构的基本构成单位,它渗透在对人物、场景和事件的描写之中。我们可以看到,在《雅科夫的梯子》这部小说的局部细节中,生理疾病要素和精神追求要素的初现和复现构成了一个又一个环形,这些单一环形结构使得小说的叙事结构更为丰满,也更好地表现了小说的主题内容。

(一) 生理疾病构建的环形结构

从小说内容来看,生理疾病这一要素的初现和复现构建了小说叙事的单一环形结构,奥谢茨基家族的几代人都不同程度地患有癌症、湿疹和色盲症等生理疾病。

首先是癌症,阿玛丽娅和娜拉都患有同种癌症,但她们的结局却不相同。癌症要素的初次出现是在小说的第三十章(1988)。该年 12 月,娜拉的母亲阿玛丽娅被确诊为癌症晚期,此时癌细胞已经扩散至全身。三个半月后,在现任丈夫安德烈·伊凡诺维奇和女儿娜拉的陪伴下,阿玛丽娅平静地离开了人世。而在小说的第四十七章(2010),癌症要素再次出现,这次却是以一种较为温和的方式出现的。“在娜拉人生六十八岁那年,潜藏在母亲某个遗传基因中那种毛病显现出来,经诊断正是那个病。”[1]娜拉遗传了阿玛丽娅的癌症基因,但不同于母亲,女儿的病“很早就被发现了”,以至于接受了半年治疗后便出了院,只需定期检查即可,死亡推迟到了没有定期。直至小说的尾声,娜拉也仍在为艺术燃烧着生命。

其次是湿疹,奥谢茨基家族的老雅科夫、娜拉和小雅科夫都患有湿疹。湿疹的初现是在小说的第四十章(1934),雅科夫在写给玛利亚的信中提及自己的病情。此时湿疹已经困扰了他二十余年,在经过一系列的治疗之后,“顽疾”依然无法消除,并最终伴随了雅科夫一生。湿疹的复现是在小说的第五十章(2011),翻看祖父档案的娜拉发现湿疹是家族遗传。克格勃档案中记录到雅科夫患有慢性湿疹,其后娜拉回想起自己同样有湿疹病史,而新生的小雅科夫在出生后的最初几天就有了湿疹。“看上去,这是一种由基因所致的家族疾病……”[2]可见,湿疹的出现不是偶然,这一遗传基因流淌在奥谢茨基族人的血液中。

最后是色盲症,老雅科夫和尤利克都患有这种疾病。在第四十二章(2009)中,尤利克在与妻子丽莎吃红苹果,丽莎说自己喜欢绿苹果,而尤利克却说由于自己是色盲,所以无法给她买纯绿色的苹果。而雅科夫的色盲症则是在与好友阿霞的聊天中无意透露的,在第四十八章(1956)中,阿霞看着桌上“颜色绿得刺眼”的搪瓷茶壶夸奖了一番,而雅科夫却说自己是色盲,原以为茶壶是灰色的。色盲症具有家族遗传倾向,因此,可以毫不怀疑地说,尤利克的色盲症就是由遗传基因导致的。

...............................

第三章 《雅科夫的梯子》的叙事时间 ................................ 26

一、 交织倒错的时序 .................................. 26

(一) 预叙 .............................................. 26

(二) 倒叙 ............................................ 27

第四章 《雅科夫的梯子》的叙事视角 ............................. 35

一、 全知全能的零聚焦 ................................................ 35

二、 深入内心的内聚焦 ............................................. 37

三、 置身事外的外聚焦 .............................. 40

结语 ................................. 43

第四章 《雅科夫的梯子》的叙事视角

一、 全知全能的零聚焦

《雅科夫的梯子》以零聚焦为主导,这一视角同时出现在小说历史线索与现代线索中。在零聚焦中,叙述者知道的信息多于任何一个小说人物,属于全知叙述者。《雅科夫的梯子》中的零聚焦具体体现为叙述者对故事外部世界与人物内心感受的无所不知。

首先是叙述者对故事外部世界的无所不知。在小说的零聚焦中,叙述者清楚地交代出人物的生活背景和身份地位,这有助于读者对人物的个性有初步的了解。例如,在第二章《玛丽因斯克—布拉戈维申斯克大街上的钟表店》(1905-1907)中,全知叙述者向读者介绍了在历史线索中初次登场的玛利亚·凯恩斯(玛利亚·奥谢茨卡娅)一家。玛利亚的父亲本哈斯·凯恩斯是瑞士人,他于 19 世纪 70 年代末移居基辅,娶当地的犹太姑娘为妻,生下了三个儿子和女儿玛利亚。凯恩斯一家十分注重精神文化教育,无论是家境殷实之际,还是家道中落之时,孩子们的文化教育从未中断,心地善良、生性乐观的老本哈斯也在道德方面给孩子们树立了榜样。在这样的家庭环境下,凯恩斯一家的四个孩子都出落成有文化、有修养的人,对文学和艺术抱有浓厚的兴趣。他们相处融洽,小妹妹玛利亚更是全家人宠爱的对象。通过无所不知的叙述者,读者能够了解到凯恩斯一家的起源,也能对玛利亚这个人物有初步的了解。所有这些人物的相关信息都是作者通过全知叙述者告诉给读者的。此外,叙述者对事件的起因、进展与结果全部知悉,这有助于读者全面了解小说的故事情节。例如,在第三十四章《尤利克在美国》(1991-2000)中,作者以全知叙述者的视角叙述了尤利克在纽约的生活。初到纽约的尤利克对一切都充满了新鲜感,进入艺术学校的音乐专业,接受正规、系统的音乐教育,生活似乎逐渐走上了正轨。然而,这座热情好客的城市却在每个角落都沸腾着惊人自在的生活,没有限制的自由将尤利克拖入纵欲的地狱。从音乐学校辍学之后,不仅仅是吸毒,离不开毒品的尤利克最终还走上了贩毒之路。1999 年末,尤利克第三次贩毒被抓,按照法律他将被判刑,但是最后他竟然逃过一劫,是他姓氏的英文写法救了他。奥谢茨基(Осецкий)在英文中有两种写法——Osetsky 和 Osezky,尤利克第一次被抓时警察录入的是护照上的 Osetsky,而在第二次被抓时,由于没有带任何证件,警察仅凭尤利克的口述做的记录,结果写成了 Osezky,尤利克因此幸免于牢狱之灾。通过零聚焦,尤利克在纽约的一系列遭遇被一览无余地展现在读者面前,而这些信息故事中的其他人物是无法获知的,叙述者知道的信息多于任何一个小说人物。身处莫斯科的娜拉对尤利克在纽约的生活状况知之甚少,直到接到来自纽约的电话,她才知道儿子竟已沦落到如此堕落的地步,便立刻定了机票,决意接他回国。

..............................

结语

乌利茨卡娅是当代俄罗斯文学界最杰出的作家之一。于 2015 年出版的《雅科夫的梯子》,据作家所言,是她的最后一部长篇小说。凭借这部小说,乌利茨卡娅二度成为俄罗斯大书奖得主。《雅科夫的梯子》讲述了奥谢茨基家族六代人的故事。不同于一般的家庭小说,作者在《雅科夫的梯子》中使用了非线性叙事。小说由历史和现代两条时间线索构成,双重线索按章节平行发展,共同书写了奥谢茨基家族的百年历史。环形的结构,交错的时间,多重的视角,使得《雅科夫的梯子》的叙事艺术颇显独特。无论是在俄罗斯,还是在国内,到目前为止,都缺乏对小说叙事系统性的研究。叙事结构、叙事时间和叙事视角是叙事理论最基本的三个方面,也是《雅科夫的梯子》最为突出的叙事特征。因此,借助叙事理论,从以上三个角度考察小说的叙事特征,不失为一个明智的选择。本论文在国内外研究的基础上,运用叙事学相关理论,采用文献法与文本分析的方法,经过对《雅科夫的梯子》的叙事结构、叙事时间和叙事视角的形式所进行的分析,得出以下结论:

《雅科夫的梯子》叙事结构的特色主要体现在整体布局和局部细节中环形结构的应用上。在整体布局上,出生与死亡构建的环形结构展现了在时代的交叉与碰撞中生命的恒定更迭,这对于小说主题的表现是十分重要的。在局部细节上,乌利茨卡娅从生理疾病和精神追求两个方面证明了奥谢茨基家族的历史和现代之间的诸多相似之处。就叙事结构而言,乌利茨卡娅通过相同或类似要素的重复、对称或呼应,使得小说呈现出环形结构特征,在搭建故事框架的同时丰富了小说的内涵,增添了故事的意蕴。

《雅科夫的梯子》叙事时间的特色主要体现在对故事时间的先后顺序、持续长短、发生次数的重新安排上。在时序上,时间的倒错增加了小说文本的丰富性与多彩感;在时距,场景与概述的交替构成了疾徐有致的叙事节奏,省略则有助于加速情节发展或设置故事悬念;在频率上,事件发生次数和叙述次数的有意重复则完成了情节和人物艺术效果的增殖。就叙事时间而言,乌利茨卡娅通过对故事时间的分解与重构,赋予了小说别样的审美效果。

《雅科夫的梯子》叙事视角的特色主要体现在零聚焦、内聚焦和外聚焦三种视角的交替使用上。零聚焦的全知视角用于呈现故事全貌和表达价值观念,内聚焦的人物视角利于塑造人物形象和设置故事悬念,外聚焦则旨在以客观性视角揭示创作主题。就叙事视角而言,乌利茨卡娅通过以上三种视角的相互交叉与渗透,使得小说总体的叙事视角形成了一种在内部与外部之间不断切换的节奏,实现了多种叙事效果。

参考文献(略)