第一章 金宇澄生活迁移的空间体验与创作中的空间书写

第一节 童年经验与上海家园的独特形塑

创作主体的心理机制一直以来都是文艺心理学的一个重要研究对象,在创作主体的心理机制研究中,创作主体的童年经验是一个非常重要的切入点和研究要素。正如略萨认为,作家在选择创作主题时会不自主地受到自身童年经验的潜在驱动,通常他们自己都未能意识到。通常这样界定童年经验,“童年经验是指一个人在童年(包括从幼年到少年)的生活经历中所获得的心理体验的总和,包括童年时的各种感受、印象、记忆、情感、知识、意志等”。①童年位于人生最初的阶段,彼时人由于阅历的有限和逻辑思辨认知能力的低下,形象记忆和情绪记忆则更为活跃突出。“这些有意的、不自禁的、带有强烈主体个性色彩的记忆正是构成文学艺术的主要的因素”②,基于此作家关于童年经验的记忆往往在日后成为其宝贵的创作资源。

上海是金宇澄的故乡,他生于斯长于斯,总体而言故乡的底色是温暖明快的,这座都市对于塑造作家精神气质和引导文学取向有不可忽视的影响,他在作品中一再地抒发表达,用笔生动纪录老上海的味道,便是想去探寻童年记忆中的城市空间。此外,童年时期家庭生活空间与人的联系最为紧密,所获得的具有强烈主观情感色彩的心理体验,在作者各时期的文学创作中,以潜意识的形式存在并流露出来。结合金宇澄真实的生活经历和付诸笔端的创作,笔者提取出两个较为典型的影响因素,即上海地域文化空间和女性符号构成的家庭环境。

........................

第二节 插队体验与东北乡村的多重空间书写

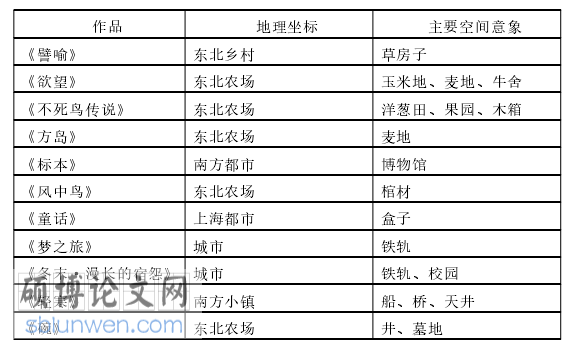

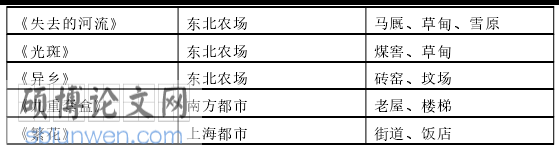

张爱玲曾说“:长年住在闹市里的人大约非得出了城之后才知道他离不了一些什么。”②金宇澄的经历恰恰很符合这句话,青年时被迫到东北嫩江农场插队的八年经历,那里的生活与上海的生活形成强烈对比,因此令他对故乡的感情在回忆中发酵,更加深厚。如果没有与上海拉开距离,反而不能将上海看得更真切。这与上海既对立又呼应的空间,其实是贯穿他创作始终的。从早期的短篇小说集《迷夜》《方岛》和随笔集《洗牌年代》,到长篇小说《碗》《繁花》,其中以东北农场插队为背景的片段,不论是从篇幅还是频率来说,都是不容忽视的。

甚至从某种意义上说,在东北农场插队八年的经历,是金宇澄文学创作的起点。1984 年他有幸参加了上海作协举办的青年创作班,所有人都被要求完成一篇文学作品。在创作初期百思而不得灵感,直到偶然地听人论及棺材,福至心灵根据自己插队时在农场躲进棺材的奇妙体验,完成了被创作班学员称道的小说《风中鸟》。这段经历丰富了他的人生体验,东北农场那个独特的空间,那些发生的非比寻常的故事,即使多年以后仍盘桓在他的脑海中,时不时地被激发出来。就比如 1984 年上海下大雪,就会回想起东北的大雪,只是想把这种差异告诉大家。对于金宇澄来说,文学就像玻璃罩一样,保存一朵花一片叶子,也许这对于别人来说是没有意义,但对于这个玻璃罩的主人来说,那里面是当时最珍贵的记忆最真挚的情感。相对于金宇澄的童年生活体验来说,他的知青生活之于他人生成长而言,意义是十分复杂的,一方面,从童年到成年,他获取了由年龄带来的生活体验的自由,在一定程度上能够自我支配和决定自己的生活,但是,知青时代是中国历史上一段非常复杂的历史,这种基于一种到农村去接受锻炼的成长过程,对于年纪尚轻的城市青年来说,不但是一种苦痛的生理考验,也是一种人生磨难。所以,这种生活经历在金宇澄的作品中体现为一种特别的空间表达,在此间身体上的感触是寒冷阴暗,心理上最强烈的感知是受困而压抑,在他眼中那里的色彩永远是深深浅浅的冷灰色。灰暗迷离的东北空间,与童年时期的上海家园共同构成了他经验世界的底色和基础部分。

...............................

第二章 金宇澄小说中空间的构成及其叙事功能

第一节 金宇澄小说叙事中的空间构成

20 世纪以来文学空间叙事成为学界热点问题,不少理论家都对空间类型进行了划分。亨利·列斐伏尔发表的学术文章《空间的生产》,最早地涉及到对叙事中的空间进行类型划分,他认为:“空间有物质、精神、社会三种......而空间的知识理应将物质空间、精神空间和社会空间相互结合起来,这样才能使主体游刃有余于各个空间之间。”①在此基础上,其他理论家也聚焦于空间划分问题进行过深入探讨。在空间叙事学领域中,尽管众多学者纷纷对空间概念进行了界定,但关于空间叙事类型的划分并没有形成清晰统一的标准。金宇澄作为写实主义作家,地理空间一直是文本结构中重要的组成部分,本文将其主要划分为宏观地域空间和微观生活空间两大类。宏观地域空间是指具有独特地域文化色彩的空间,往往在叙事中赋予文学地理的标记。金宇澄小说中具有两个鲜明的宏观空间,即上海都市与东北农场,作者不仅将它们设置为故事发生的背景,并且进行了独特的诗意想象和解构建构。微观生活空间,主要是指人物日常生活的空间。而微观空间的构建,是一种具体的生活环境的构造。心理空间则是一种拟想的具有精神性的空间,人物在现实空间中遭遇的诸多事件产生情感共振,幽微的内心活动和思想意识所形成的空间,心理空间的构建增加了小说的空间维度,同时在叙事中是人物塑造的支撑。因此,本节笔者在结合空间理论以及具体文本的基础上,对小说中的空间类型加以论述和分析,主要从宏观地域空间,微观生活空间和魔幻心理空间三个维度来分析小说叙事中的空间构成。

文学研究生论文参考

第二节 金宇澄小说空间的叙事功能

余新明认为空间叙事的核心问题在于“空间如何参与、影响了叙事”①,即空间的叙事功能。正如莱辛所认为的:“许多东西视觉看上去是处于一种静止的空间中,但在叙述的时候应该作动态的描写,应该让这些东西参与到事件的时间序列中。”②新时期的小说家,在叙事中自觉运用了现代化的艺术手法,空间意象从点到线的串联,打破了以时间为核心的线性叙事的传统模式。

金宇澄小说的叙事具有一些先锋性,很多作品似乎都存在着反小说的特点,传统小说中人物和情节的重要性被他弱化了,随着情节的弱化和人物的非典型化,其在叙事中的结构功能也相应弱化了,由于金宇澄创造思维中空间意识很强,情节人物被弱化的结构功能自然也就转移到了叙事中的空间呈现。在他的作品中,空间的结构功能主要表现在空间意象的使用给叙事带来的时间变异,如果时间如流水一般,那么空间就是形状奇特的“容器”,将其截断。用空间展现时间的技巧,使金宇澄小说在整体中呈现出了空间化的效果。对小说中空间意象叙事功能的分析,既能深层次了解金宇澄笔下的空间意象参与叙事的过程,又能探究空间意象对叙事产生的影响,从而更进一步感受金宇澄小说的叙事艺术。

一、空间的时间标识

记忆对于叙事的重要性是不言而喻的,记忆承载的是所有过去的一切,而人们书写文字恰恰是想将易逝的过去,将容易变得模糊不清的记忆固存保留下来。记忆与时间具有千丝万缕的联系,但记忆的空间特性却经常被忽视,实际上早在古希腊时期就有人提出了著名的“位置的记忆”或“地点的记忆”,比如说当你回到许久未去的社区,如何在成百上千栋相似的房屋中找到你想去的那栋?你或许是记得它在一棵巨大的榕树下面,或者那栋屋子的旁边有一口井。总之将需要记忆之物与特定的位置联系起来,抓住视觉印象中彼此间的逻辑,那么在回想时只要唤起某一特定意象的记忆,就能回忆起与之联系紧密的其他意象,甚至是整个事件的全貌,这被称为“记忆的艺术”。

文学研究生论文怎么写

..........................

第三章 金宇澄小说空间意象的文化喻指......................44

第一节 广袤田地空间意象与生命的异化.............................45

第二节 幽闭狭窄空间意象与死亡感知..........................47

第三节 垂向家宅空间意象与欲望潜流...............................................50

第四节 线性流动空间意象与飘零的命运..................................52

结语.................................55

第三章 金宇澄小说空间意象的文化喻指

第一节 广袤田地空间意象与生命的异化

金宇澄早期以北方乡村为背景的小说中,一再出现广袤无垠的玉米田、田地、洋葱田、麦地等同类型空间意象。如《欲望》中,“大地之上,只剩下这片玉米地了......六百公顷的玉米在视觉里难以形容,它在以前长得那样茂密,蔓延到大地的尽头”。①《不死鸟传说》中初冬时的洋葱田,“田地里大片大片洋葱的茎叶都已伏倒......像是个广阔的垃圾场”。②《方岛》中老莫说麦子像大森林一样。原野、田地是农耕生活的重要组成部分,与这些发配农场的知青休戚与共。在文学作品中,原野、田地也是经常出现的重要意象。现代诗人海子以麦子、麦粒以及麦田为核心元素创作了不少佳篇。海子的生命经验成为他注入诗歌的养料,因而诗歌中的这些意象承载了深广的人性,他也因此获得了“麦地诗人”的美誉。诗人冯志在《十四行诗》中,也构筑了“原野”这个重要的空间意象,将其作为贴近自然和庇护心灵的场所。麦田也是作家鬼子笔下寓意丰富的意象,在《瓦城上空的麦田》中“麦田”作为乡村的象征,也象征着李四与融入城市的儿女们的距离,最终心中的“麦田”被城市埋葬。日本文艺理论家滨田正秀在《文艺学概论》中指出了精神诞生于垂直世界,当人类得以直立行走以来,就始终对高度有种追求和崇拜。封建时期大费周章修建的占星楼向高高在上的上天祈愿,后来演化成哥特式高耸入云的教堂,以及资本主义社会拔地而起的摩天大楼甚至深入到太空中的空间站......与之相对应的“水平原则”指向的是原初的肉体,事实上人类“对水平的怀念并没有消失。辽阔的原野、一望无际的海洋、遥远的地平线,这些将会引起人们对无损于近代文明的一些朴素东西产生怀念”。③肉体诞生于田地,金宇澄笔下这些旷远的空间意象,漫无边际奋力生长的农作物,指向的是一种朴素原始的生命情结,让人不自觉地联想到人的繁衍与诞生。

.........................

结语

金宇澄是一位产出有限但又非常值得研究的作家,同时也是在当代文学史中不容忽视的一位上海作家。尽管他的作品数量不够丰厚,并且中间经历了比较长的创作“搁浅期”,属于大器晚成的类型,但他却怀揣着一颗简单质朴又本真的创作初心,建造着笔下瑰丽鲜活的文学世界。纵览金宇澄的小说创作,呈现出较为多变的文学风格。他以自身生活经历和日常收集的故事为蓝本,以回忆和想象开启自己的创作之旅,通过将纪实与虚构相结合的创作态度,书写出了以东北农场和上海都市江南城镇这两大背景的一系列小说。尽管《繁花》在其中是最为耀眼的一颗明珠,而早期的种短篇小说和《繁花》后的其他创作,在学界目前的研究中显得比较黯淡。但笔者认为,作家的创作具有一定程度的连贯性和承接性,比如金宇澄小说叙事中较强的空间性而非时间性是一以贯之的,立足于他本人在城市——乡村——城市之间迁移的空间体验,结合他的创作实践,更利于对《繁花》和金宇澄整体的创作做出有益的批评尝试,由此打开新的研究视野。

笔者对金宇澄小说空间叙事的研究,源于金宇澄比较纯粹地在两大空间之间迁移而形成的突出的空间意识,以及作者个人兴趣使然对空间艺术投入更多的喜欢与关注(本文也详细论述了他在小说中对电影叙事和图画叙事技巧的运用)。从梳理感知作家生平经历和空间体验,再接入到作者创作的实际中来,他在小说中构筑了怎样的叙事空间,塑造了两个反差较大的物理空间以及魔幻心理空间,并进一步研究这些小说空间的叙事功能。从这些空间中提取出四类典型空间意象,结合人物塑造与情节发展对其做出文化意义上的解读。综上所述,本论文从小说宏观空间塑造到具体的空间意象解读,按照由粗到细的线索来分析具体的文本。目前,从空间叙事的角度来对金宇澄小说进行研究仍有较大的学术空间,基于笔者有限的学术研究能力,所以文章整体论述略稚拙浅显,常有词不达意的尴尬之感,有待于继续在以后的学习过程中不断研究和完善。

参考文献(略)