本文是一篇体育论文,本研究通过对照实验验证了具身理论指导下的动态感官课程调节对大学生体育课参与效能的显著提升作用。

1绪论

1.1 选题依据

1.1.1 高校体育课程中学生运动参与度的问题始终没有得到有效解决

自改革开放以来,我国学校体育教育思想历经多次变革。从僵化的“体操课”到受美国自然主义思想影响的“放养式”体育课,再到苏联具有“工具性”的竞技体育为主的学校体育,直至90年代开始的以增强体质为主的学校体育以及“快乐体育”“素质教育”等多元思潮的并起,发展至如今秉持“健康第一”理念、注重核心素养培育,体育课程的价值取向实现了从单纯社会本位向“社会、知识、个人”多元融合的转变[1]。在此过程中,不同价值导向催生出多样化的教育教学及课程模式[2],诸如强调技能掌握的体育教学模式,侧重让学生体验运动乐趣的模式,以小群体学习为主的11模式,聚焦身体锻炼的模式,情景与模仿式、发现式的体育教学模式等。然而,这些模式虽各有特色且不断创新,却始终未能解决体育课程中学生运动参与度普遍较低这一关键问题[3]。

依据 2023 版《体育与健康课程标准》,“运动参与”指的是“学生参与体育学习和锻炼的态度及行为表现,是学生习得体育知识、技能和方法,锻炼身体和提高健康水平,形成积极的体育行为和乐观开朗人生态度的实践要求和重要途径”,更是体育课程四个首要目标之一。若无法有效解决运动参与问题,即便教学方法精妙、教师素养高超,也可能因学生心理、感官层面的低参与,致使上课积极性受挫,最终限制教学成效[4]。

实际上,不少学者也关注到类似困境,在体育教育领域的研究与实践中,诸多学者对现存问题有着深刻洞察。例如,学者谭华在深入剖析学习体验教学模式时,明确指出其存在形式枯燥、呆板的显著弊病。在实际教学场景里,学生往往只是按部就班地完成既定动作,缺乏对体育学习深层次的情感共鸣与乐趣体验,致使教学效果大打折扣[5] 。刘晖通过大量的调研与分析,提出体育教学中普遍存在教授与习得脱节的难题。教师在课堂上精心传授的体育知识与技能,未能有效转化为学生实际掌握的能力,比如在篮球战术教学中,学生虽在理论上了解战术,但在实际比赛中却难以灵活运用[6]。郝鑫则认为,即便在学校体育改革之后,学生积极性差的状况依然突出。即便引入了新的体育项目、调整了教学方式,部分学生对体育课仍缺乏热情,参与度不高,例如一些长跑课程,学生常抱有敷衍态度[7]。

体育论文怎么写

................................

1.2 研究的目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.1.1 教学研究

运用具身理论下的感官民族志方法去探索在体育课程中发生的感官体验,研究学生体育课程运动参与的教学效应。通过实验研究揭示体育课程教学中无法被教学模式修正的运动参与的重要性地位,并提出实质性建议,以改进和优化高校体育课程,启发体育课程设计者、体育课程改革者、体育教学改革研究者关注感官体验对于课程设计的重要性。其次通过实验数据的相关性分析,揭示感官体验与学习兴趣、运动技能掌握的内在联系,为构建 “感官调节 - 运动参与” 量化模型提供实证依据,弥补传统研究中 “干预效果仅停留在组间差异检验” 的局限性。

1.2.1.2 理论研究

通过整合具身理论和体育教育理论,拓展体育教育的理论框架,促进学科交叉融合,为高校体育课程教学的有效实施和改革实践提供新视角和跨学科理论支撑。

1.2.2 研究意义

1.2.2.1 理论意义

理论整合与拓展:通过将具身理论和体育教育理论结合应用,对体育教育中的运动参与问题进行深入剖析。这种理论整合有望为未来体育教育研究提供更为综合和全面的理论框架,为高校体育课程的发展和优化提供新的视角。

感官民族志方法的引入:通过引入感官民族志方法,研究提供了一个新的理论视角,有助于深入理解体育教育中个体的感知、体验和参与程度对于体育教学的重要性,这对于体育教育领域的理论建设具有推动作用,为学科内的深入研究提供新的思路。

促进体育交叉学科研究:具身理论研究作为一种交叉研究方法,对体育学科的交叉融合具有推动作用。这有助于构建中国特色的体育学科体系,推动体育学科向更深层次、多元化发展。

........................

2理论研究与文献综述

2.1 高校公共体育课程改革的演进与挑战

通过对于高校公共体育课程发展历程与现状揭示体育教育实践中的多方面特点和体育教育研究的具身性特征。本综述是本研究课程设计的理论基础。

2.1.1 从教法到内容的发展

因为相关研究非常多,所以本研究运用VOSviewer对高校体育课程的知识图谱进行分析(图2),进而探索公共体育课程的发展历程,整体性把握高校体育课程设置。从核心共引群的作者来看,姚蕾,汪晓赞,季浏,毛振明,赖天德等为主要作者,其中各种教学方法、教学内容、模式以及不同时期政策下倡导的教学要求等为主要关键词。

在此基础上,针对主要学者与关键词进一步研究发现,体育课程领域的问题研究的关键在于如何适应不同时期发展需要而变动的教法与内容,深刻洞察到体育课程在学生个体成长、社会适应以及终身发展过程中存在的问题,通过精心设计教学方式与内容,全方位地调动学生的感官系统,为其提供丰富、多元且具深度的感官体验,从而更好地实现体育课程的教育目标,培养学生健全的人格、良好的身体素质以及终身参与体育活动的意识与能力。

2.1.2 理念与目标导向

在体育课程教学理念方面,诸多学者强调要摒弃传统的、过度注重竞技体育和单一运动技术传授的观念,秉持 “健康第一[17]”“终身体育[18]”“以人为本” 等先进理念来指导教学实践。例如季浏提出“体育教学要面向全体学生,充分考量个体差异,挖掘学生发展潜能,因材施教,以此契合学生身心健康发展以及全面成长的需求[19]”。李杰凯[20]也指出高校体育教学改革的关键在于将传统的单一技术教学向全面的健康教育转变,树立正确的体育价值观,让 “终身体育” 思想深入人心,进而构建起以 “健康教育” 为中心的高校体育教学体制。

..............................

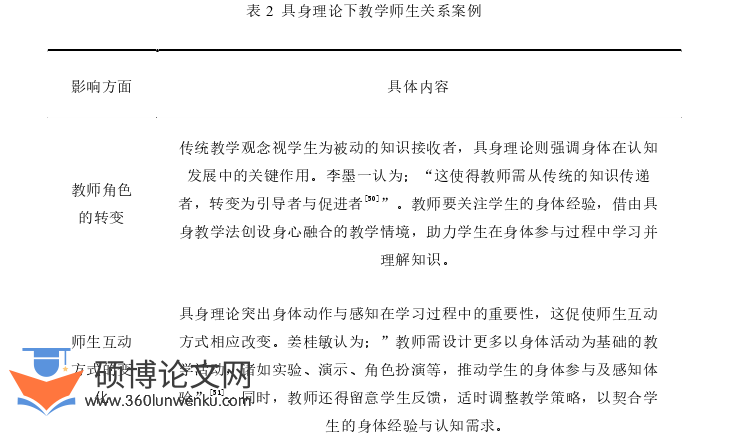

2.2 具身理论国内研究与教育应用

在高校公共体育课程发展历程中,具身性特征逐渐凸显,与具身理论的核心观点形成呼应。传统体育课程以 “技能传授” 为中心,强调动作规范性和竞技成绩,忽视了学生的身体体验与感官反馈。随着 “健康第一”“终身体育” 理念的普及,课程设计开始关注学生的主观感受与参与动机。例如,课程内容从单一的竞技项目(如田径、篮球)向多元化的身体实践(如瑜伽、攀岩)拓展,通过多感官刺激(视觉示范、触觉反馈、听觉指令)提升学习体验。这种转变与具身理论中 “认知依赖身体与环境互动” 的观点高度契合。

2.2.1 具身理论概述

在当代心理学、认知科学及哲学的学术前沿,具身理论已然成为一颗璀璨的新星,备受学界瞩目。其核心要旨聚焦于身体在认知进程中所发挥的不可或缺的基石作用,彻底颠覆了传统认知二元论中身体与心灵、心智和物质世界相互割裂的陈旧观念,有力地主张认知乃是身体与环境持续互动、相互交融所衍生的结果。

具身理论的诞生,源自对传统认知架构的深刻反思与批判。它突破了以往认知心理学将认知狭隘地归结为大脑孤立运作的桎梏,创新性地提出认知是一个充满活力、高度情境化的动态演进过程。在这一理论框架下,身体的物理特质以及感觉运动系统被视作认知塑造的根本性要素,认知的基本形态被认为是对身体经验的模拟与回溯,且概念表征与知觉运动系统共享着内在的神经基础。

目前,具身理论的研究触角已广泛延伸至社会认知、情绪剖析、语言解读等诸多领域。在社会认知范畴内,其为阐释态度形成、社会知觉及情绪变化等现象提供了全新的理论路径;于语言理解方面,该理论明确揭示了身体动作和知觉系统在语言认知进程中所占据的关键地位,是不可或缺的核心环节。尤为值得一提的是,具身理论在教育学界也掀起了新的思潮,为教学设计带来了革命性的启发,着重强调在教学过程中高度重视身体的切实参与以及与情境的深度交互而具身理论强调认知与身体的不可分割性,为理解体育教学中‘身体 - 运动 - 认知’的互动提供了理论框架。

...............................

3研究对象与方法 .................................. 33

3.1 研究对象 ............................................. 33

3.2 研究方法 ............................. 33

4 实验教学前大学生感官前期调查 .............................. 36

4.1 实验前学习兴趣与态度调查的同质性检验 ............................ 36

4.2 学习兴趣与态度观察结果 ............................. 37

5体育课程中大学生运动参与的感官调节优化 ............................. 46

5.1 积极感官建立理论探索 ................................. 46

5.2 积极情绪建立的基础与方法 .......................... 46

7实验教学结果与分析

7.1 两组基本情况、身体素质测试和学习兴趣的数据统计结果与分析

7.1.1实验组与对照班基本情况对比分析

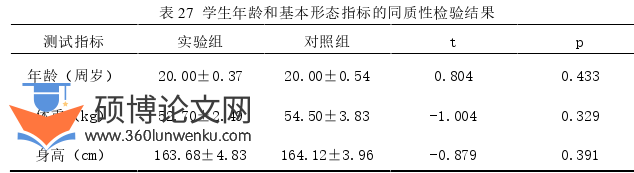

为确保本实验结果的准确有效,从年龄、身高及体重三个方面对实验组(30 女)与对照组(30 女)两班共 60名受试者进行独立样本 T 检验,并对结果进行对比分析,以保证实验对象在基本身体情况上无显著性差异。

体育论文参考

从表27可以看出,实验组与对照组的学生受试者在年龄、身高、体重的对比中,均无显著性差异(p>0.05),基本身体情况皆符合实验要求。

...............................

8.结论与建议

8.1 研究结论

8.1.1 感官体验与体育学习的深度关联

体育课程中感官体验具有多元交互性,积极与消极感官体验对学习兴趣、身体素质影响显著,而感官课程可有效提升积极感官、降低消极感官进而显著提升学生技能掌握度与课堂投入度。

8.1.2 教学干预策略的成效与优化方向

基于感官设计的感官课程能有效提升学生积极感官,其中体验,痛觉管理与社会支持协同作用是教育干预策略的关键方向。

8.1.3 边缘化群体的感官特殊性与教育公平

实验数据表明,差异化干预能有效减少边缘群体的消极感官体验,促进其融入课堂,体现了感官民族志方法在识别与解决教育公平问题中的应用价值。

8.1.4 具身理论与体育教育的跨学科融合

本研究拓展了具身理论在体育教育领域的应用边界,揭示了感官体验对神经可塑性的调控机制,为构建 “身体 - 认知 - 社会” 三位一体的体育教学理论提供了实证支持。

参考文献(略)