本文是一篇体育论文,笔者研究发现非稳定性抗阻训练相较于传统训练模式显著提升了篮球专项生的核心稳定性,有效促进了折线上篮及原地双脚摸高的专项成绩提升,这表明此训练是一种科学有效的训练方法,可系统性地应用于篮球专项运动员的核心力量训练体系。

1引言

1.1选题背景

在2021年发行的《“十四五”体育发展规划》中,强调了科学训练体系与竞赛体系对于提升竞技体育水平的关键作用,将其比喻为“双轮驱动”,并提出了构建科学训练体系、优化职业体育发展架构以及建立“三大球”治理机制等一系列举措,将推动“三大球”及其他体育项目的普及与提升作为核心任务,致力于实现竞技体育的可持续发展[1]。同样,《体育强国建设纲要》也明确提出,到2035年要实现“三大球”与基础大项的协调发展,这一目标的设定对我国篮球运动的改革与发展提出了更为严格的要求,促使篮球领域在管理体制、训练模式、人才培养等方面进行全方位的变革与创新,以适应体育强国建设的整体战略部署[2]。篮球作为全球普及度最高的团队运动,具有竞技、娱乐和文化传播等多重价值,通过身体对抗、团队协作与战术策略,能够提升参与者的身体素质、心理素质及社会适应能力。随着NBA等职业联赛的全球化推广,篮球的影响力已超越体育范畴,成为促进国际文化交流的重要媒介。然而,全球化也带来了竞争加剧、训练模式趋同化等问题,部分国家(包括中国)在职业化进程中面临本土特色与国际化标准平衡的挑战。

在“健康第一”教育理念的指导下,国家政策不断推动高校体育的规范化、创新化发展。教育部通过《学校体育工作条例》《“十四五”体育发展规划》等政策文件,建立起以体育课、课外锻炼、体质健康测试为核心的体育教育框架,明确提出“保证学生每天锻炼一小时”和“体测优良率到2030年提升至40%”的量化目标,将体质健康测试结果与毕业资格挂钩,使得学校重视体育教育[1,3]。在高校体育实践中,形成了“理论教学—专项技能—课余竞赛”三位一体的课程体系,专项选修课程涵盖了篮球、足球、田径等多个项目类别。与此同时,高校竞技体育依托“体教融合”机制,通过校队梯队建设、全国性联赛体系(如CUBA篮球联赛、中国大学生田径锦标赛)搭建起“校内选拔—省级比赛—全国竞技”的人才培养链条,进一步提升了体育育人的深度和广度。然而,当前高校体育仍面临多重挑战。一方面,资源投入不均衡问题突出,中西部地区高校在场馆、师资及设施的充足性上存在显著差距,部分院校操场面积不足或年久失修影响了训练质量[4]。

体育论文怎么写

.........................

1.2选题依据

1.2.1篮球项目的特点

篮球作为一项高强度同场对抗性运动项目,自1891年由美国马萨诸塞州的詹姆斯·奈史密斯发明以来,凭借其独特的竞技魅力在全球范围内广受欢迎,尤其在青少年群体中具有广泛的影响力。篮球比赛中,球员之间频繁地发生身体接触和对抗。这种对抗性要求运动员不仅要有良好的身体素质,如力量、速度、耐力等,还要具备在对抗中保持平衡和稳定的能力。核心力量在身体对抗中起着关键作用,它可以帮助运动员在防守时更好地抵挡对手的进攻,在进攻时更稳定地完成投篮和传球动作[6]。该项目的专项特征主要体现在其高强度、间歇性的运动模式,以及频繁的多方向移动特点因此运动员在比赛过程中需要反复完成一系列高强度的复合技术动作,快速的直线加速与急停制动、多平面方向转换的变向移动、空中身体对抗时的姿态控制,以及需要最大爆发力输出的垂直跳跃动作,篮球运动包含多种复杂的技术动作,如运球、投篮、传球、突破、防守等。这些动作不仅要求运动员具备良好的身体协调性和灵活性,还需要核心肌群的稳定支持。例如,在投篮时,核心肌群的稳定性可以确保运动员在不同姿势和情况下都能准确地完成投篮动作。而这些技术动作的完成高度依赖于核心肌群的动态稳定性与力量传导效率,篮球比赛需要运动员在短时间内快速启动、跳跃和改变方向[7]。这种对爆发力的要求使得核心力量训练成为篮球训练的重要组成部分。非稳定性抗阻训练可以有效提高运动员的爆发力,因为它能够在不稳定环境中增强肌肉的快速反应能力和力量输出效率[8]。

............................

2文献综述

2.1相关概念界定

2.1.1非稳定状态的科学界定

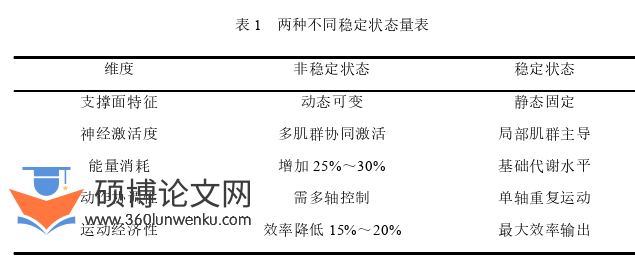

仇航认为非稳定状态是指人体在运动过程中通过特定装置或环境设置,人为改变支撑面的稳定性参数(包括支撑面积、摩擦系数、力学反馈等),迫使机体在动态平衡调节中完成动作的生理力学状态[22]。该状态通过破坏传统训练中的静态支撑条件,激活更多本体感受器(如肌梭、高尔基腱器)参与神经肌肉控制,从而形成区别于传统稳定训练的特殊应激模式。相关理论特征包括:(1)力学特性:支撑面呈现动态变化;(2)神经调控:中枢神经系统需持续进行多肌群协同激活;(3)能量代谢:单位时间耗氧量较稳定状态适量增加;(4)动作模式:形成开链与闭链结合的复合运动形式常规的测量方法:通过Kistler测力台获取地面反作用力数据;神经肌肉参数:使用Noraxon表面肌电仪分析肌电信号。

参数:使用Noraxon表面肌电仪分析肌电信号。非稳定训练在健美操、皮划艇、篮球等众多运动项目中得到了广泛应用。王立松将14名受试者随机分为实验组和对照组,每组7人,分别接受为期8周的非稳定训练和传统训练。研究通过多项指标的实验前后测试并进行对比分析,得出的结论是在BOSU球站立、闭目站立以及网球击球精度/深度等指标上,实验组显著优于对照组(P<0.05)。这一结果表明,非稳定训练在提高平衡能力及专项技术表现方面具有显著优势。陈小龙从训练学理论角度指出,非稳定训练的实际上是利用特殊的器械构建动态的支撑环境[23]。这种训练理念的创新不仅丰富了训练方法体系,还有效的增进了我国现代体能训练理论的发展。其研究强调,通过增强神经肌肉控制能力,从而达到有效提升运动员的核心稳定性的目的,进而显著优化技术动作的经济性。李春雷和夏吉祥在《田径核心力量训练研究》中,基于稳定度、动作姿势和负荷强度三个维度,对田径核心力量训练进行了难度分级,并构建了四级训练体系:(1)稳定状态下的静力性动作;(2)稳定状态下无负荷的运动;(3)非稳定状态下的静力性动作;(4)非稳定状态下的抗阻练习。其中,非稳定性抗阻训练主要包括以下内容:(1)在非稳定状态下克服自身阻力的练习;(2)非稳定状态下的自由力量练习;(3)非稳定状态下的核心爆发力练习[24]。刘静认为非稳定状态和稳定状态作为两种不同的训练方式,在具体划分在学术界各说纷纭,非稳定状态是指运动员在运动时,由于外部因素的影响或自身无法控制,导致其身体的支撑面发生变化或偏离了原先的运动路径[25]。

..........................

2.2国内外非稳定训练相关研究

2.2.1国外非稳定训练相关研究

欧美一些国家在该领域处于领先地位,对非稳定性抗阻训练有很多研究,国外非稳定性抗阻训练研究及实践状况相对较为成熟和广泛,稳定性抗阻训练已经被广泛研究和实践,并在训练、康复和健身领域得到了应用。许多权威的体育科学研究机构和大学都进行了非稳定性抗阻训练的相关研究,探索其对肌肉力量、核心稳定性、平衡能力和运动表现的影响。

Shinkle研究表明,非稳定性抗阻训练可以有效地提高肌肉力量和稳定性,减少运动损伤的发生,并对康复和运动表现有显著的促进作用。在实践方面,许多专业的教练和训练师在训练和康复过程中广泛应用非稳定性抗阻训练方法,包括运动员的力量训练、康复训练以及一般人群的健身训练[42]。Pabalan通过肌电测试对比分析了不同支撑条件下抗阻训练的肌肉激活特征。实验设计采用瑞士球(非稳定)与训练凳(稳定)两种支撑面,测试动作包括卧推及多种核心训练动作(背桥、转髋等)。研究结果显示:在非稳定条件下进行卧推时,受试者最大输出力量显著降低59.6%,但目标肌群(胸大肌、三角肌前束等)的肌电活动水平未出现统计学差异。作者认为力量下降的主要原因是部分肌肉力量被重新分配用于维持关节稳定性[43]。

在力量表现方面,非稳定抗阻训练也有独特作用。Tong等人研究发现,尽管在不稳定条件下进行抗阻训练时,外部负荷可能降低,但肌肉的激活程度仍可保持较高水平,这是因为肌肉需要承担更多稳定功能,以维持身体平衡和动作协调。这使得在相对较低外部负荷下,仍能实现有效力量训练[44]。但同时Whyte研究表明,非稳定抗阻训练在力量提升方面可能不如传统稳定训练显著。长期进行不稳定训练的个体,在最大力量和爆发力测试中,提升幅度相对较小。这可能是由于不稳定训练中,部分力量输出受限于不稳定器械或环境[45]。

..................................

3 研究对象与方法 ................................ 21

3.1 研究对象 .......................................... 21

3.2 研究方法 ..................................... 21

4 实验结果 ................................... 31

4.1 实验前测试结果分析 ................................... 31

4.1.1 实验前核心稳定性测试结果分析 ...................... 31

4.1.2 实验前专项指标测试结果分析 ............................ 31

5 讨论与分析................................... 38

5.1 非稳定性抗阻训练对篮球专项生核心稳定性的影响 ................ 38

5.2 非稳定性抗阻训练对篮球专项生专项素质能力的影响 ............ 40

5讨论与分析

5.1非稳定性抗阻训练对篮球专项生核心稳定性的影响

实验组核心力量显著提升的因素讨论分析:本研究的实验结果显示,实验组在八级腹桥、六级仰桥、五级侧桥左和五级侧桥右这四项核心力量指标上均表现出显著提升(P<0.001)。这一结果充分表明,实验组所采用的非稳定性抗阻训练方案对于增强核心力量具有显著效果。非稳定性抗阻训练通过在不稳定环境中进行抗阻练习,激活了深层小肌肉群,增强了核心肌群的力量与稳定性,从而有效提高核心力量。具体来看,非稳定性抗阻训练使运动员在不稳定的训练环境下,需要不断调整身体姿势以维持平衡,这不仅激活了核心区域的深层小肌肉群,还增强了核心肌群的力量与稳定性,进而提升了整体的核心力量水平。对照组核心力量提升幅度较小的原因讨论分析:对照组在核心力量指标上虽有一定提升,但提升幅度相对较小,且部分指标的显著性水平较低(P=0.002,P=0.017)。这可能与对照组采用的传统训练方法有关。传统核心训练主要通过稳定器械和简单动作模式进行,对深层小肌肉群的刺激不足,难以充分提升核心稳定性。与非稳定性抗阻训练相比,传统训练方法缺乏足够的不稳定性刺激,导致核心肌群,特别是深层小肌肉群的激活程度较低,从而限制了核心力量的提升幅度。

实验组与对照组训练方案对比分析,实验组的训练方案在提升核心力量方面显著优于对照组。实验组采用的非稳定性抗阻训练方案通过增加训练的不稳定性,使核心肌群在不平衡状态下进行抗阻运动,激活深层小肌肉群,增强核心稳定性,进而有效提升核心力量。而非稳定性抗阻训练方案通过提供不稳定支撑环境,使核心肌群在抗阻过程中需要不断调整和稳定身体,从而更有效地激活深层小肌肉群,增强核心稳定性,进而提升核心力量。训练方案的优化与展望,基于本研究结果,未来可进一步优化非稳定性抗阻训练方案。建议结合运动员专项需求,合理调整训练动作和器材,增加训练难度和针对性,以提升训练效果。同时,非稳定性抗阻训练可通过渐进式增加不稳定性和负荷,实现个性化训练,满足不同个体差异。未来研究应长期跟踪其对核心力量的影响,完善训练方案,为运动员和教练提供科学指导。实验组和对照组均进行了12周的训练,分别是非稳定性抗阻训练和常规抗阻训练,根据实验结果显示,非稳定抗阻训练是一种多样化且高效的训练方法,他能够提高训练效果,对篮球运动的核心稳定性和专项素质均有提升,从而达到提升核心力量和运动表现的目的,非稳定性抗阻训练通过重塑神经肌肉控制模式、优化力学传导效率,显著提升篮球专项生核心力量及专项竞技水平。

.............................

6结论与建议

6.1结论

(1)非稳定性抗阻训练相较于传统训练模式显著提升了篮球专项生的核心稳定性,有效促进了折线上篮及原地双脚摸高的专项成绩提升,这表明非稳定抗阻训练能够通过增强躯干深层肌群的神经肌肉控制能力,优化动力链传递效率,提升篮球专项运动员的核心稳定性并促使转化为专项技术表现的。此训练是一种科学有效的训练方法,可系统性地应用于篮球专项运动员的核心力量训练体系。

(2)实验结果显示,需要精细动作控制的篮球技术受到多方面因素影响,核心稳定性增强并非是投篮命中率提高的关键决定因素。

参考文献(略)