本文是一篇新闻媒体论文,笔者认为“拉伊卜”跨文化成功传播最值得借鉴的意义在于:文化走出国门需要传播者立足于文化原有的特性,挖掘文化本身所具有的社交属性,在传播中巧妙运用情感叙事策略,调动受众的情感能量作为传播的动力源。

第一章相关概念概述

第一节仪式的相关概念

一、对于仪式的理解

彭兆荣教授在《人类学仪式的理论与实践》中提到这样一句话:仪式作为一种集体性和公开性的“陈述”,是一种具有直观性经验的文本形式。43这是从仪式特征的公开性与集体性的角度对仪式作出的理解。有关仪式的研究在中西方各有不同,西方学者对仪式的研究与宗教紧密结合,他们认为仪式就是同一个社会现象中各种标准化、重复性的社会行为,如:大型宗教教义的陈述现场、祭祀、礼仪、庆典、礼拜活动等,抑或日常见面打招呼也属于仪式。西方人类学家将仪式当作是感知人类情绪、情感以及总结生活经验意义的工具。如:特纳认为仪式是在人际交流和文化变迁下存在于确切的社会分层之中,在典礼表演形式进行的“社会剧”。戏剧学家霍尔认为维持群体传统活动,实现有效共同的方法需要公开确立的仪式活动。而在我国古代,礼在《说文解字》中强调的是规范和适度,在其他的书籍记载中将仪式则是维护古代社会秩序稳定和确保国家政治制度推行的工具,如:统治者在不同社会阶层之间有着严格的礼仪行为规范,仪式主题、流程等均是为了将统治理念推而广之的方式,因此,仪式在中国古代,隐喻的是一种具有不可抗拒性的法律效力,承担着连接传统社会内部关系的纽带。

二、涂尔干对于仪式的定义

涂尔干认为仪式是一种文化现象,且存续于人类历史长河之中。随着人文社会科学的发展,关于仪式的研究主要集中在人类学与社会学中,学者们开始集中研究仪式对社会运作的影响问题。44涂尔干在《宗教生活的基本形式》中探讨了宗教在社会中的产生过程,对社会仪式的构成要素进行了总结,即集合的共同地点。他认为仪式的开始是以群体中个体切切实实地参与其中,只有在聚合行为中,个体才会有共同的体验和经历并得以强化,涂尔干提出了一个概念,称为集体兴奋,它强调了体验和经历在个体和集体意识形成过程中的重要性。

.........................

第二节欧文·戈夫曼的互动仪式

一、互动仪式的定义

欧文·戈夫曼(Erving Goffman)借鉴涂尔干宗教仪式的核心理念,人们将仪式观念融入日常生活中,从而揭示了互动行为对社会秩序和群体49凝聚力的重要影响。欧文·戈夫曼(Erving Goffman)认为互动仪式就是人们在特殊的互动情景中遵守社会道德秩序,在潜移默化中对个体行为产生规范作用。即互动仪式,指的是小范围内即时即地发生的面对面的人际交往,它是人们日常中最常见的仪式性交往,见面时的打招呼就是一次短暂的互动仪式。50互动仪式在程序化活动中会产生一种特殊的表达意义,参与者在日常的活动中进行互动,围绕社会情景形成的社会秩序相互配合、相互关照,在群体互动下诞生群体符号或神圣物,互动仪式中的群体符号或神圣物通过排斥破坏群体凝聚力的“他者”以达到维持群体稳定性的目的。互动仪式以一种严谨性和程序性的执行标准规定个体在群体中的参与行为,互动仪式源自个体日常生活,在互动不断强化道德感。可见,戈夫曼是从社会秩序问题的角度作为互动仪式的切入点。情景在人际互动中被加以建构,在规定群体的仪式秩序中促进世界文明与道德秩序的平衡性。戈夫曼社会学的核心概念与阐释范式聚焦于互动仪式,对他回答“秩序何以可能”的问题51提供了新的研究视角。戈夫曼社会学理论研究的重要内容包括互动仪式和情景,这两大主题构成了他对自我、行为和秩序的理解。戈夫曼也通过研究这些主题来肯定社会秩序与道德价值的重要性。

.....................

第二章“拉伊卜”互动仪式链的形成要素

第一节社交平台:虚拟空间的共同在场

柯林斯在《互动仪式链》中探讨了身体的共同在场对于仪式的启动非常重要,主要是基于当时柯林斯所处时代,已有的电子邮件与网络是一种异步信息传递工具,实时的交互信息反馈未能实现,所以正式的仪式情感会大打折扣,例如宗教朝拜、婚礼以及葬礼等均要求个体必须亲身在场。然而互联网时代的到来为参与互动的人营造了虚拟的网络空间,在这里即便是人们相隔千山万水,真实的物理身体并没有聚集在一起,而互联网的交互功能就能够实现信息无阻碍沟通交流,在这个虚拟空间中参与主体会通过想象彼此的距离很近,这就是虚拟身体的共在。

抖音集团成功获得了2022世界杯的转播权,同时与中央广播电视总台达成了官方直播合作伙伴关系。66抖音平台聚合了世界杯所有一手热门话题,为海量的网友提供了互动仪式的虚拟场域。虚拟社群能够容纳不同地域的参与者,他们通过参与互动仪式使得群体的规模不断壮大,个体间情感能量的共享会自发生成维护集体形象的共识。抖音平台为个体提供了虚拟身体共在的条件,参与互动仪式的个体因此能够跨越时空完成互相之间的情感感知与被感知,物理空间中的非语言符号,如表情、肢体动作已经被虚拟空间中的文字、图片、视频、音频所取代,互动已然不是只有通过物理现实中的“际遇”才能够实现的,抖音平台所创造的虚拟身体共再也能够为个体满足互动仪式进行所需的诸多条件,在某种程度上已经是现实“际遇”的补充。

...............................

第二节“拉伊卜”话题:相互关注的焦点

一、“拉伊卜”主题系列视频

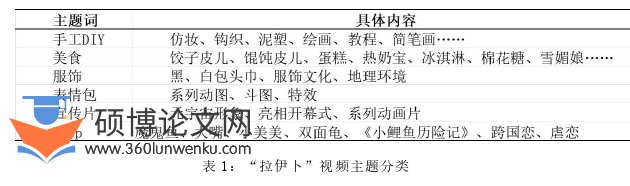

柯林斯认为相互关注的焦点与共享的情感状态对于互动仪式链的生成有着至关重要的作用。相互关注的焦点67是无数个体聚集并融入群体的动机,群体中参与者对相互关注的焦点有着相似的反馈和情感体验,逐渐产生情感共振。在“拉伊卜”粉丝的互动过程中,最直接吸引他们注意并促使他们参与互动的核心因素,是抖音平台上不断推出的“拉伊卜”相关热门话题。这些内容持续刷新,成为粉丝们关注的焦点,激发他们的互动热情。因此本文参考并借鉴关于短视频研究的诸多文献,并结合本研究实际情况,对“拉伊卜”的视频主题类目建构,根据样本情况,将视频主题分为六类:手工DIY、美食、服饰、表情包、宣传片和磕CP。如表1所示:

新闻媒体论文怎么写

本研究筛选了“拉伊卜”播放量靠前的10条视频,如表2所示。由表2可知,“拉伊卜”粉丝在在这10条视频中讨论度最高的话题具有热点性、社交性和争议性等特征,例如“拉伊卜”宣传片具有较强的时效性,能够给受众带来耳目一新之感,能在第一时间捕捉粉丝好感;“拉伊卜”手工DIY、表情包、磕CP等是一种社交性较强的话题,人人参与“拉伊卜”衍生品二次创作,借用粉丝的力量在最短时间内快速传播,也能增强粉丝之间的价值认同;“拉伊卜”造型背后所折射的服饰文化争议也容易引发网民间关注与讨论。这些话题成为“拉伊卜”粉丝群体相互关注焦点的锚,粉丝通过对话题的关注聚集注意力,产生分享行为,融入虚拟群体与他者进行话题深度探讨,最终相互关注的焦点转化成粉丝之间进行互动的谈资,为“拉伊卜”话题的持续生产以及后续不断出现的互动实践提供源源不断的动力。

........................

第三章 “拉伊卜”互动仪式链的形成过程与情感能量分析 ................. 38

第一节 “拉伊卜”互动仪式链的形成过程 .......................................... 38

一、 互动讨论以启动仪式 ........................ 38

二、 二次创作实现情感交换 ............................... 41

第四章 “拉伊卜”互动仪式链的生成结果及模型呈现 ......................... 54

第一节 “拉伊卜”互动仪式链的生成结果 ............................... 54

一、 形成群体团结与归属感 ......................... 54

二、 生成群体道德强化群体边界 ......................... 54

第五章 “拉伊卜”跨文化传播的启示 ............................. 63

第一节 以共享的情感状态启动仪式 ......................... 63

一、 话题的选取应具有共享性 ......................... 63

二、 “受众”为主催生共通的情感体验 ............................. 64

第五章“拉伊卜”跨文化传播的启示

第一节以共享的情感状态启动仪式

共享情感状态在实现正向传播效果方面起着关键作用,将情感视为沟通的桥梁,从而为跨文化传播争取更多元的参与主体,也能为跨文化传播的有序开展规划好长期性的宏伟工程。然而,跨文化传播想要形成共享性的情感并非易事,需要传播者对传播内容和传播主体两个方面进行有效统筹。

一、话题的选取应具有共享性

传播者在话题的选择中需要挑选出最具共享性的内容,这样不仅能够充分调动受众的积极性,还能从各个角度对话题进行细致分析和高效的内容整合,更能就原生话题进行挖掘衍生出次生话题,继而促进原生话题深度的提高,内容在传播的过程中也会促使参与互动的双方深入讨论主题,最终达成原生话题的统一共识。在“拉伊卜”与中国关系的探讨中,用户根据“拉伊卜”外形联想到中国传统美食“馄饨皮儿与饺子皮儿”,正是选取了大家更为熟知的生活性话题进行切入,从而实现了仪式的启动。“拉伊卜”从开幕式以正式仪式走进观众视野,虽因其外在形象被网友戏称“鬼”,再到后来社交平台不断刷屏的“拉伊卜”表情包、手工、磕cp等系列热门话题。“拉伊卜”的出圈看似是网民对大事件的网络狂欢,但实则是透过“拉伊卜”网民能够快速调动深藏于灵魂深处的民族文化基因,这才是公众共同关注的核心焦点。在这样一种具备世界性、共享性的话题中,参与者仅通过全程记录饺子食材的准备便能掌握主题的核心内容。以“拉伊卜”命名为例,尽管中国网友难以通过“拉伊卜”这个名字理解其阿拉伯寓意,也不熟悉“拉伊卜”背后所蕴含的文化背景,但“拉伊卜”形象设计的不固定性给予了网友发挥想象力和创造性的空间,因此才有借助中国传统美食“饺子皮儿”和“馄饨皮儿”进行文化在地化解码的可能,不难看出美食在跨越文化边界中所发挥的兼容性价值与功能。

新闻媒体论文参考

..........................

结语

本研究以互动仪式链为理论基础,采取质性为主的研究方法,分析“拉伊卜”互动仪式链的构建过程和跨文化传播启示。本文主要结论如下:

“拉伊卜”的出圈首先契合了互动仪式链的组成要素,具体包括:用户以抖音平台提供技术支撑作为基础,突破了物理空间中“身体在场”的限制,为用户搭建了“虚拟在场”的交互平台;用户通过组建粉丝群,完成身份转变,继而设置入群门槛以具备对局外人设限的条件;“拉伊卜”系列话题与自身符号所具有的社交属性成为用户共同关注的焦点;短暂的情感体验推动用户从最初的互动到加入社群,再到活动中累积情感能量并积极参与社群活动,从身份的转变到获得群体归属感等一系列的互动行为,无不体现情感能量作为粉丝互动行为实践的牵引力。

“拉伊卜”互动仪式链的生成过程中,粉丝积极参与“拉伊卜”系列内容的分享,成为与他者建立互动的桥梁,也是仪式启动最开始就共同关注焦点后的进一步互动行为;除原文本分享外,粉丝在“拉伊卜”原型之外大胆进行衍生品的二次创作,在具体的行为实践中不断获得自我价值认可与群体归属感;因此在“拉伊卜”持续话题互动中有着更多的沉浸式仪式参与体验。同时,粉丝在“拉伊卜”互动仪式链构建过程中情感能量多以正向、积极为主,“拉伊卜”粉丝积极发挥主体能动性,促使其生成了完整的互动仪式链,最终使得“拉伊卜”成为跨文化成功传播的典型。

参考文献(略)