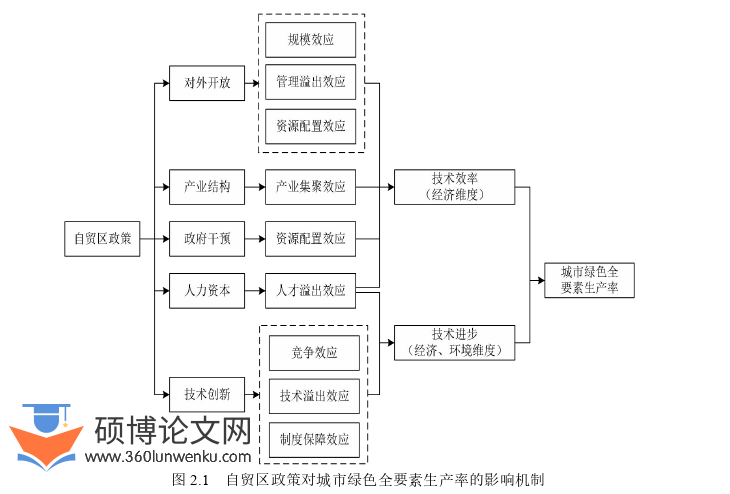

本文是一篇管理论文,本文探讨了对外开放、产业结构、政府干预、人力资本和技术创新在自贸区对绿色全要素生产率影响中的中介作用。

1绪论

1.1研究背景、目的与意义

1.1.1研究背景

管理论文怎么写

自贸区是设立在境内关外的多功能经济特区,主要通过实施优惠的税收、贸易、市场准入政策和特殊的海关监管政策,以最终实现投资和贸易自由化、便利化目标[1],是我国为深化改革开放、对接高标准国际经济贸易规则而实施的单方面主动式开放的新模式。自2013年9月29日至2020年9月21日,我国不断加快建设步伐,分六批陆续在上海、广东、天津、福建、辽宁、浙江等地建立了21个自贸区(设立情况如图1.1所示),形成了“1+3+7+1+6+3”的基本格局,构建了新的全面开放格局。

自贸区政策的实施既关乎国际贸易话语权提升,也关乎国内改革开放深化发展,具有重大的战略意义。从国际局势视角来看,自2008年世界金融危机爆发以来,全球经济增速整体放缓,但部分西方国家却持贸易保护主义态度,不断设置贸易壁垒,主导世界贸易的规则和标准制定,干预贸易自由化发展,尤其在新兴发展中国家,区域贸易破碎化程度在持续加大。自贸区作为对外开放的政策高地,将有助于我国增进国际贸易往来,深入参与国际分工,从而积极应对国际贸易新局势,不断提升我国在区域和全球价值链中的话语权。而从国内经济发展现状来看,我国经济发展正面临从规模速度向质量效率的转型关键期,然而内生发展动力不足,亟需加大对外开放力度,以开放倒逼改革,激发经济内生增长。此外,随着我国重大国家战略如“一带一路”建设日益深化,也需要其他有力的开放政策去对接“五通”建设目标,共同探索开放创新和普惠共赢的发展道路。自贸区作为深化改革开放的试验田,有助于刺激内生经济增长动能,积极对接国家战略,从而深化国内改革开放进程,构建全面开放新格局。

.............................

1.2国内外研究综述

本文从自贸区相关研究、绿色全要素生产率相关研究和自贸区对全要素生产率及绿色全要素生产率的影响三个主要方面入手进行文献梳理,发现现有文献缺口,从而尝试弥补研究空白。

1.2.1自贸区相关研究

(1)自贸区相关定性研究

由于自贸区具有鲜明的中国特色,且建立时间不长,内部数据难以收集,在现有文献中,国外研究较少,国内研究多集中于从定性的角度分析其认识误区、功能定位、建设意义、发展路径、制度创新、可能的影响等问题。

在认识误区方面,郑展鹏等[11]指出了当前存在的几种对自贸区制度创新的认识误区,明确我国与国际自贸区在核心功能、开放模式、开放目的、功能定位和优惠政策等方面存在差异,并进一步指出我国自贸区发展的现实困境以及机制优化策略。在功能定位方面,赵东麒、桑百川[12]通过总结中国开放环境以及国际投资规则的变迁规律,提出我国自贸区的功能定位应当适应国际经贸规则和国内开放环境。在建设意义方面,张幼文[13]回顾了我国自贸区建设的历史背景,论述了自贸区在政府改革、开放模式、外贸升级、推进方式、增长结构、分工地位、发展空间七个方面的重大战略意义。吴士存、蔡振伟[14]指出海南自贸区建设意义深远,是我国扩大开放、深化改革和制度创新的战略性举措,是我国探索中国特色自贸港理论和实践的试验田,并为海南自贸区建设提供思路和发展路径。在发展路径方面,杜国臣等[15]提出,应重点研究自贸区在服务贸易、投资安全、金融开放、数字贸易等方面的措施,逐渐形成常态化制度创新路径。在制度创新方面,毛艳华[16]、舒琴芳[17]、程翔等[18]、李猛[19]等学者分别从整体制度创新、海关监管、金融开放、法律制度创新角度出发,总结可复制可推广的重要创新成果,为自贸区进一步强化制度创新建设提出改革思考和发展建议。在自贸区影响方面,Ji[20]等定性分析了自贸区政策对香港旅游业的影响,建议香港与大陆地区加强经济和贸易联系。谢宝剑[21]等分析了上海自贸区金融制度创新和金融服务创新成果,并研究了金融创新对企业的作用机理和传导机制。沈小平和陈一杰[22]则从市场需求、知识外溢、信息效率、制度环境等角度出发,详细探讨了自贸区政策对现代服务业集聚的作用机制。

............................

2理论基础与研究假设

2.1概念界定

2.1.1自贸区

自贸区是经济体系在一定历史阶段运动和发展形成的特殊经济区,由于不同国家的政治、经济、地理环境以及自贸区发展水平均有不同,因此关于自贸区的概念非常多样,各概念之间含义也不尽相同,如自由贸易区、自由贸易园区、对外开放区、出口加工区、保税物流园区、综合保税区等。最先定义的自由贸易区是1947年《关税与贸易总协定》中提到的Free Trade Area(简称FTA)的概念,当时为消除国际贸易壁垒和保护主义、促进国际贸易畅通,23个国家和地区共同认定,自由贸易区是指对成员国领土生产的所有相关产品取消贸易壁垒如关税的特殊区域,而这一政策优惠由两个以上独立贸易成员国经商议并签署协定产生。这一类型的自由贸易区包括中韩自贸区、中国东盟自贸区、北美自贸区等。而1973年《京都公约》定义的另一个国际公认的自由贸易园区是FreeTrade Zone(简称FTZ)的概念,指的是“一国的部分领土,在这部分领土内运入的任何货物,就进口税及其他各税而言,被认为在关境之外,并免予实施惯常的海关监管制度”[87]。大多数国家独立建立的自由港、自贸区、保税区等,虽然称谓有所差异,其内涵大都属于FTZ范畴。

本文涉及的自贸区(PFTZ)全称为自由贸易试验区,是在世界自由贸易园区概念框架下进行时代化中国化的产物。自贸区作为设立在境内关外的多功能经济特区,主要通过实施优惠的税收、贸易、市场准入政策和特殊的海关监管政策,以最终实现投资和贸易自由化、便利化的目标[1],是我国为深化改革开放、对接高标准国际经济贸易规则而实施的单方面主动式开放的新模式。这一定义与国际之间成立的自由贸易区概念存在开放模式和开放目的上的显著差异。从2013年9月至2020年9月,我国分六批成立了上海、天津、福建、广东、辽宁、浙江等共计21个自贸试验区,基本形成“1+3+7+1+6+3”的发展格局,构建了新的全面开放格局。区别于传统的自由贸易园区,中国自贸区是构建对外开放高地的试验田,其功能包括加强制度、金融、法律、风险监管创新,在加快政府职能转变、深化投资管理体制改革、升级贸易发展和海关监管方式,扩大服务业开放,鼓励新兴产业发展,具有非常鲜明的中国特色[87]。

..............................

2.2理论基础

2.2.1经济增长理论

(1)古典财富增长理论

亚当•斯密[91]作为古典经济学的奠基者和集大成者,1776年发表了著作《国民财富的性质和原因的研究》,在书中他详细探讨了经济增长的本质和主要动因等关键问题。他指出实际生产才是经济增长应当关注的重点领域,而经济增长的主要根源在于劳动分工和资本积累两个方面。专业化分工可以增加单位时间劳动者的产量,是提高资本利润和劳动者收入的重要因素,能够带动全社会收入和财富的增长。随着居民的可支配收入不断增多,银行储蓄量会逐渐攀升,形成资本积累,从而购买设备、工具,增加劳动者人数,促进分工进一步深化细化,不断循环以实现经济持续增长。

大卫•李嘉图[92]是古典财富增长理论的另一典型代表人物,发表了著作《政治经济学及其赋税原理》,对经济增长理论进行了一系列改进和发展。他强调在经济增长中,收入分配占有举足轻重的地位,同时肯定了资本积累对于经济增长的决定性作用,指出由于边际生产力递减,利润率将不断下降,因此资本积累并非永久性的,经济增长最终也会收敛于某一静止水平。

(2)哈罗德•多马模型

基于凯恩斯的“有效需求”理论,哈罗德[93]和多马分别独立地建立了——哈罗德•多马模型,将经济增长理论分析方法从以往的理论定性分析推向严格的数学建模分析,在经济增长理论发展史上具有里程碑式的作用。该模型在不考虑技术进步的情况下讨论了储蓄率对经济增长的关键作用,也指出经济会随着资本与产出比的扩大而降低。

..............................

3模型与指标体系构建..............................29

3.1模型构建..............................29

3.1.1考虑非期望产出的超效率SBM-ML模型....................29

3.1.2多时点双重差分模型.............................31

4城市绿色全要素生产率时空发展特征分析.......................39

4.1时点特征分析....................................39

4.2空间分布特征分析................................41

5自贸区政策效应实证分析....................52

5.1基准回归结果分析...................................52

5.2平行趋势检验及动态效应分析...............................53

5自贸区政策效应实证分析

5.1基准回归结果分析

管理论文参考

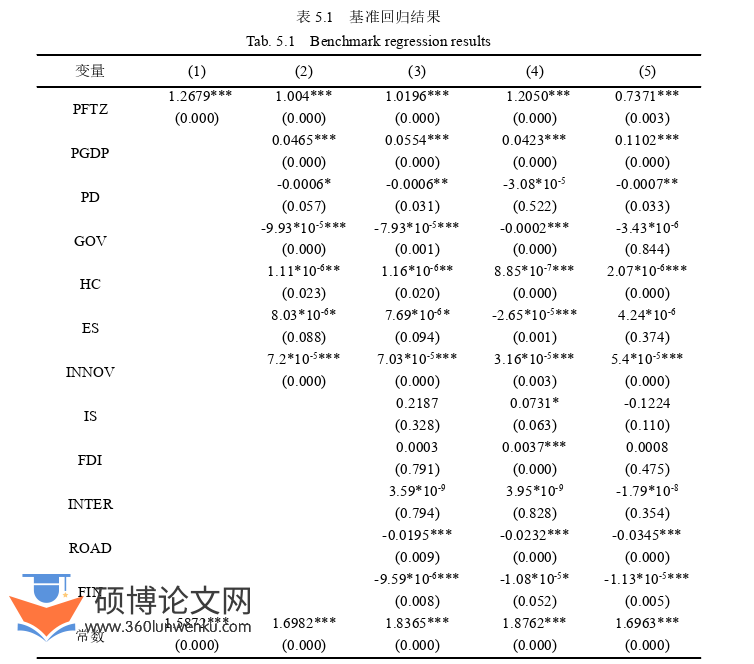

根据基准回归结果,(1)-(3)表示在同时控制城市和年份固定效应的条件下,分别不加入控制变量、加入部分控制变量和加入全部控制变量的回归结果,(4)-(5)表示在加入全部控制变量的条件下单独控制年份固定效应或城市固定效应的结果。观察PFTZ的系数及p值可知,核心解释变量自贸区政策对城市绿色全要素生产率的影响均为正且在99%的置信水平上显著,这表明自贸区政策确实可以显著提高绿色全要素生产率,假设1得到验证。对考虑双向固定效应和加入全部控制变量的回归(3)的结果进行进一步分析可知,自贸区对城市绿色全要素生产率的政策效应系数为1.0196。

................................

6研究结论与政策建议

6.1研究结论

本文以我国自贸区设立为政策背景,通过分析自贸区政策对城市绿色全要素生产率的影响机制,从正向效应、动态效应、中介效应和异质性四个方面提出假设。在绿色全要素生产率测度中,本文通过建立考虑非期望产出的超效率SBM-ML模型并创新性地加入投入产出指标从而构建完整的指标体系,利用2005-2019年我国276个地级市的面板数据,对2006-2019年我国绿色全要素生产率和累计绿色全要素生产率进行精确测算,并进一步从时点、空间分布特征、分区域时间趋势特征和结构特征四个方面深入分析了绿色全要素生产率的时空发展特征。在自贸区政策效应实证检验中,本文利用2006-2019年的城市面板数据,以前四批设立自贸区的23个城市为处理组,采用多时点双重差分法并建立影响因素指标体系对自贸区设立对我国城市绿色全要素生产率的影响进行了基础回归、平行趋势检验和动态效应分析。此外,结合中介效应模型,本文探讨了对外开放、产业结构、政府干预、人力资本和技术创新在自贸区对绿色全要素生产率影响中的中介作用。同时,本文还通过分样本回归对处于东中西部、沿海内地等不同地理区位的城市进行政策异质性分析,通过三重差分法对有无受到其他政策干扰如实施碳排放交易政策、开通中欧班列的城市以及不同城市发展如经济水平、人力资本、对外开放水平的城市进行异质性分析,最后还结合门限回归模型讨论了城市经济水平、人力资本、对外开放水平在怎样的门限值下,自贸区对城市绿色全要素生产率的政策效应会发生结构性突变。最后,本文采用PSM-DID模型、安慰剂检验、合成控制法替换被解释变量、调整样本年限等方式进行了稳健性检验。

本文的主要结论如下:

(1)在城市绿色全要素生产率时点特征分析中,可得到:四个直辖市的2006-2019年的平均ML、EC、TC指数排序均为天津市>北京市>上海市>重庆市,其中绿色全要素生产率和技术进步均有所提高,而技术效率提升不明显。

(2)在城市绿色全要素生产率空间分布特征分析中,可得到:2006-2019年,75.7%的城市绿色全要素生产率得到提高。其中,绿色全要素生产率提高10%以下的城市最多,共计169个,而绿色全要素生产率提高20%-30%的城市最少,仅有4个。在全国38个主要城市中,平均ML指数最高的前三个城市分别为天津、成都、西安,最低为丽江、威海、西宁;平均EC指标最高的三个城市分别为天津、西安、厦门,最低为合肥、威海、长春;平均TC指标最高的三个城市分别为天津、青岛、沈阳,最低为丽江、威海、西宁。

参考文献(略)