1 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.1.1 研究背景

随着中国“走出去”步伐的加快,中国企业对外直接投资(Outforward Foreign Direct Investment, OFDI)经历了快速的发展阶段。根据《2018 年度中国对外直接投资统计公报》的数据统计,中国对外直接投资以 1430.4 亿美元的净额位列全球第二,占全球对外投资净额比重的 14.1%。OFDI 企业数量从 2007 年的 7000家左右上升到 2018 年的 2.7 万家以上,分布在全球 188 个国家(地区)。分地区来看,2018 年末中国企业对发达国家或地区的直接投资存量达到 2431.7 亿美元,占总存量的 12.3%。同时,党的十九大以来,中国发展进入了新时代,经济增长由高速发展进入高质量发展阶段,对于科技创新的要求日益提高。虽然随着中美贸易摩擦的逐渐缓和,两国贸易开始逐步正常化,但回顾两国贸易摩擦的发展过程,美国逐步加深对我国技术产品出口的限制,比如禁止美国企业为华为提供技术设备,禁止为中兴提供手机芯片等,都暴露出了我国企业在发展过程中面临的重要问题——某些领域过度依赖国外技术产品进口,缺乏自主创新能力。因此,自主创新能力的提高成为我国企业发展的重要目标。随着政府一系列鼓励创新的政策出台,我国企业创新的成果显著增加,但强度仍然不高(冼国明和明秀南,2018),许多学者认为中国企业可以通过对外直接投资来获取东道国的先进技术,增强企业的自主创新能力,从而实现技术后发国家的技术赶超。

.......................

1.2 研究的内容与方法

1.2.1 研究内容

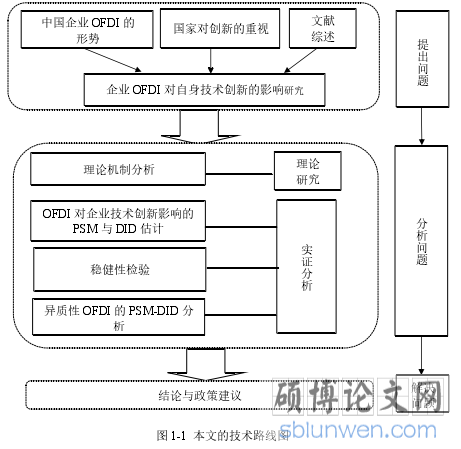

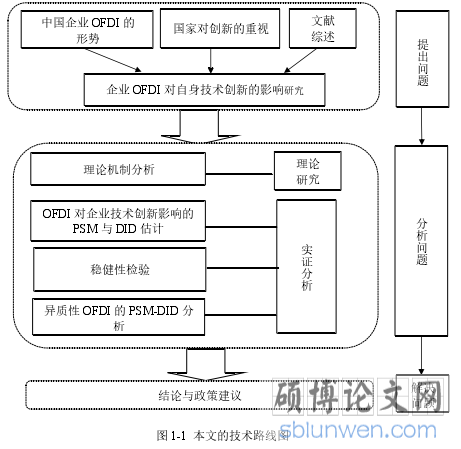

本文的研究内容安排为:

第一章为绪论。

第二章为文献综述部分。在本章中,本文梳理了学术界对对外直接投资、企业技术创新以及对外直接投资对技术创新影响的研究,并总结了这些研究的特点与未来发展方向。

第三章为理论模型与机制分析。在本章中,本文构建了技术后发的发展中国家可以通过对外直接投资获取国外先进技术,实现自身技术创新的数理模型。该模型分别从最终产品生产部门、研发部门以及消费者三方面构建了母国企业技术进步的动态机制,并求出了经济达到稳态时的技术进步率。

第四章和第五章分别为全样本 PSM-DID 检验和异质性 OFDI 对技术创新的因果关系检验。在全样本检验中,本文探讨了不区分异质性的 OFDI 对企业技术创新的影响,并检验了结果的稳健性;在异质性检验中,本文区分所有制异质性、吸收能力异质性和行业异质性,分别探讨了具有上述不同特征的 OFDI 对创新的影响。

第六章为结论与政策建议。在对理论模型和实证结果进行分析,本章得出了全文的结论,并根据结论提出了本文的政策建议。

.......................

3 理论模型与机制分析 ....................................... 131.1 研究的背景及意义

1.1.1 研究背景

随着中国“走出去”步伐的加快,中国企业对外直接投资(Outforward Foreign Direct Investment, OFDI)经历了快速的发展阶段。根据《2018 年度中国对外直接投资统计公报》的数据统计,中国对外直接投资以 1430.4 亿美元的净额位列全球第二,占全球对外投资净额比重的 14.1%。OFDI 企业数量从 2007 年的 7000家左右上升到 2018 年的 2.7 万家以上,分布在全球 188 个国家(地区)。分地区来看,2018 年末中国企业对发达国家或地区的直接投资存量达到 2431.7 亿美元,占总存量的 12.3%。同时,党的十九大以来,中国发展进入了新时代,经济增长由高速发展进入高质量发展阶段,对于科技创新的要求日益提高。虽然随着中美贸易摩擦的逐渐缓和,两国贸易开始逐步正常化,但回顾两国贸易摩擦的发展过程,美国逐步加深对我国技术产品出口的限制,比如禁止美国企业为华为提供技术设备,禁止为中兴提供手机芯片等,都暴露出了我国企业在发展过程中面临的重要问题——某些领域过度依赖国外技术产品进口,缺乏自主创新能力。因此,自主创新能力的提高成为我国企业发展的重要目标。随着政府一系列鼓励创新的政策出台,我国企业创新的成果显著增加,但强度仍然不高(冼国明和明秀南,2018),许多学者认为中国企业可以通过对外直接投资来获取东道国的先进技术,增强企业的自主创新能力,从而实现技术后发国家的技术赶超。

.......................

1.2 研究的内容与方法

1.2.1 研究内容

本文的研究内容安排为:

第一章为绪论。

第二章为文献综述部分。在本章中,本文梳理了学术界对对外直接投资、企业技术创新以及对外直接投资对技术创新影响的研究,并总结了这些研究的特点与未来发展方向。

第三章为理论模型与机制分析。在本章中,本文构建了技术后发的发展中国家可以通过对外直接投资获取国外先进技术,实现自身技术创新的数理模型。该模型分别从最终产品生产部门、研发部门以及消费者三方面构建了母国企业技术进步的动态机制,并求出了经济达到稳态时的技术进步率。

第四章和第五章分别为全样本 PSM-DID 检验和异质性 OFDI 对技术创新的因果关系检验。在全样本检验中,本文探讨了不区分异质性的 OFDI 对企业技术创新的影响,并检验了结果的稳健性;在异质性检验中,本文区分所有制异质性、吸收能力异质性和行业异质性,分别探讨了具有上述不同特征的 OFDI 对创新的影响。

第六章为结论与政策建议。在对理论模型和实证结果进行分析,本章得出了全文的结论,并根据结论提出了本文的政策建议。

.......................

2 文献综述

2.1 关于企业对外直接投资的研究

2.1.1 企业对外直接投资的研究

在国内外学术界的研究过程中,企业“走出去”的自主创新效应一直是一个热点话题(殷朝华等,2017),由于跨国并购是对外直接投资(OFDI)的重要组成部分,因此 OFDI 的理论和实证研究也适用于跨国并购的理论和实证研究(郭凌威,2018)。在 OFDI 的理论研究方面,Dunning(1982)提出的生产折衷理论认为企业只有同时具备所有权优势(Ownership)、内部化优势(Location)和区位优势(Internalization),才会选择国际直接投资,即“OLI 模型”。但是随着发展中国家对发达国家投资的日益增多,他们由于没有与发达国家相同的比较优势,因此发展中国家对发达国家的 OFDI 不是基于所有权优势,即模型中的“O”不成立,而发展中国家对外直接投资所依据的区位优势也是各不相同的,因此模型中的“I”也存在不确定性(Goldstein,2007),同时,OLI 模型是一个静态的模型,其阐述的决定对外直接投资的三个优势是暂时的、静态的,没有从动态的视角来考察决定企业对外投资的因素(Kogut 和 Zander,1993;Teece et al.,1997),因此发展中国家的 OFDI 并不适用“三优势”理论(李兰,2018)。Fosfuri 和 Motta(1999)构造了一个古诺模型,通过模型解释了没有比较优势的跨国公司可以通过对有技术优势国家的 OFDI 来获取东道国的技术优势,从而提高本国的技术水平。在实证研究方面,Kogut 和 Chang(1991)通过研究日本 OFDI 进入美国的297 个行业数据,成为最早研究 OFDI 逆向技术溢出的学者,研究发现,日本企业 OFDI 更多地流向了美国研发投入较多的行业,即日本对美国 OFDI 的动因为获取美国的逆向技术溢出。Cantwell 和 Tolantino(1990)提出了“技术寻求理论”,他们认为在 1980-2000 年间,亚洲发展中国家对发达国家的海外直接投资促进了亚洲技术水平的进步,其将跨国公司作为载体,通过在发达国家的 OFDI 来获得发达国家的技术外溢,从而提升跨国公司的竞争力;同时,基于拥有更强竞争力的跨国公司,新兴市场国家又进一步增加了自身的对外直接投资。在影响 OFDI的因素方面,张宏和王建(2009)利用 114 个中国 OFDI 进入国家的截面数据,采用分量回归法来考察东道国的区位因素是否会影响中国在该国 OFDI 的流量,研究发现东道国制度质量、宗教多元化、资源禀赋和贸易与文化因素显著地影响了中国在当地 OFDI 的流量。

...........................

2.1 关于企业对外直接投资的研究

2.1.1 企业对外直接投资的研究

在国内外学术界的研究过程中,企业“走出去”的自主创新效应一直是一个热点话题(殷朝华等,2017),由于跨国并购是对外直接投资(OFDI)的重要组成部分,因此 OFDI 的理论和实证研究也适用于跨国并购的理论和实证研究(郭凌威,2018)。在 OFDI 的理论研究方面,Dunning(1982)提出的生产折衷理论认为企业只有同时具备所有权优势(Ownership)、内部化优势(Location)和区位优势(Internalization),才会选择国际直接投资,即“OLI 模型”。但是随着发展中国家对发达国家投资的日益增多,他们由于没有与发达国家相同的比较优势,因此发展中国家对发达国家的 OFDI 不是基于所有权优势,即模型中的“O”不成立,而发展中国家对外直接投资所依据的区位优势也是各不相同的,因此模型中的“I”也存在不确定性(Goldstein,2007),同时,OLI 模型是一个静态的模型,其阐述的决定对外直接投资的三个优势是暂时的、静态的,没有从动态的视角来考察决定企业对外投资的因素(Kogut 和 Zander,1993;Teece et al.,1997),因此发展中国家的 OFDI 并不适用“三优势”理论(李兰,2018)。Fosfuri 和 Motta(1999)构造了一个古诺模型,通过模型解释了没有比较优势的跨国公司可以通过对有技术优势国家的 OFDI 来获取东道国的技术优势,从而提高本国的技术水平。在实证研究方面,Kogut 和 Chang(1991)通过研究日本 OFDI 进入美国的297 个行业数据,成为最早研究 OFDI 逆向技术溢出的学者,研究发现,日本企业 OFDI 更多地流向了美国研发投入较多的行业,即日本对美国 OFDI 的动因为获取美国的逆向技术溢出。Cantwell 和 Tolantino(1990)提出了“技术寻求理论”,他们认为在 1980-2000 年间,亚洲发展中国家对发达国家的海外直接投资促进了亚洲技术水平的进步,其将跨国公司作为载体,通过在发达国家的 OFDI 来获得发达国家的技术外溢,从而提升跨国公司的竞争力;同时,基于拥有更强竞争力的跨国公司,新兴市场国家又进一步增加了自身的对外直接投资。在影响 OFDI的因素方面,张宏和王建(2009)利用 114 个中国 OFDI 进入国家的截面数据,采用分量回归法来考察东道国的区位因素是否会影响中国在该国 OFDI 的流量,研究发现东道国制度质量、宗教多元化、资源禀赋和贸易与文化因素显著地影响了中国在当地 OFDI 的流量。

...........................

2.2 关于技术创新的研究

2.2.1 技术创新的研究

在技术创新的研究方面,Solow(1957)构建了外生经济增长模型,其将技术进步作为一个外生变量,通过模型分析发现,技术进步可以促进人均产出的增加,一旦经济达到稳态之后,技术进步的速率便是唯一决定人均产出增长的因素。Arrow(1971)从外部性的角度出发研究技术溢出效应,认为由于学习效应的存在,技术落后的企业可以通过模仿、学习来获得那些拥有较大研发投入、技术领先企业的技术溢出,即“干中学”理论。Romer(1986)认为技术不是一个外生变量,而是内生的,在其提出的长期增长模型中,技术被认为是和劳动、资本一样的投入要素,且技术的边际生产率是递增的,技术的进步可以促进生产率的增加。林毅夫和张鹏飞(2005)构建了内生增长模型,通过模型分析认为技术落后的国家可以通过引进拥有先进国家的技术,实现从落后向发达经济体的转变。技术外溢的途径包括扩散、竞争和应用效应。改革开放以来,我国在接受外商直接投资的过程中,学习到了外国的先进技术(江小娟,2002),当地工人在受到外国公司的培训时,就产生了技术外溢效应(Fosfuri et al.,2001)。杨红丽和陈钊(2015)认为学术界对于技术溢出机制的观点存在四个方面,即示范效应、竞争效应、培训效应和联系效应。孙灵希和储晓茜(2018)构建了 2003-2015 年上市公司的面板数据,来考察跨国并购和绿地投资对母国技术提升程度方面的差异,研究发现,在对外投资后,跨国并购显著促进了企业全要素生产率的提高,而对于绿地投资企业而言,绿地投资对于全要素生产率提高的影响并不显著,即跨国并购的技术进步效应更大。

.................................

2.2.1 技术创新的研究

在技术创新的研究方面,Solow(1957)构建了外生经济增长模型,其将技术进步作为一个外生变量,通过模型分析发现,技术进步可以促进人均产出的增加,一旦经济达到稳态之后,技术进步的速率便是唯一决定人均产出增长的因素。Arrow(1971)从外部性的角度出发研究技术溢出效应,认为由于学习效应的存在,技术落后的企业可以通过模仿、学习来获得那些拥有较大研发投入、技术领先企业的技术溢出,即“干中学”理论。Romer(1986)认为技术不是一个外生变量,而是内生的,在其提出的长期增长模型中,技术被认为是和劳动、资本一样的投入要素,且技术的边际生产率是递增的,技术的进步可以促进生产率的增加。林毅夫和张鹏飞(2005)构建了内生增长模型,通过模型分析认为技术落后的国家可以通过引进拥有先进国家的技术,实现从落后向发达经济体的转变。技术外溢的途径包括扩散、竞争和应用效应。改革开放以来,我国在接受外商直接投资的过程中,学习到了外国的先进技术(江小娟,2002),当地工人在受到外国公司的培训时,就产生了技术外溢效应(Fosfuri et al.,2001)。杨红丽和陈钊(2015)认为学术界对于技术溢出机制的观点存在四个方面,即示范效应、竞争效应、培训效应和联系效应。孙灵希和储晓茜(2018)构建了 2003-2015 年上市公司的面板数据,来考察跨国并购和绿地投资对母国技术提升程度方面的差异,研究发现,在对外投资后,跨国并购显著促进了企业全要素生产率的提高,而对于绿地投资企业而言,绿地投资对于全要素生产率提高的影响并不显著,即跨国并购的技术进步效应更大。

.................................

3.1 基本理论模型设定................................... 14

3.1.1 生产者行为................................... 14

3.1.2 企业技术创新行为................................ 14

4 OFDI 对企业技术创新影响的实证分析 ............................ 25

4.1 模型与变量设定、数据说明......................... 25

4.1.1 模型设定................................. 25

4.1.2 变量设定................................ 28

5 OFDI 对企业技术创新影响的异质性分析 .............................. 42

5.1 企业所有制异质性................................. 42

5.2 企业吸收能力异质性................................. 45

5 OFDI 对企业技术创新影响的异质性分析

5.1 企业所有制异质性

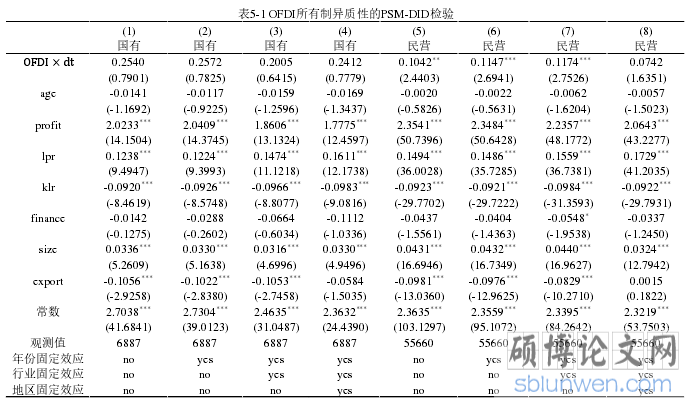

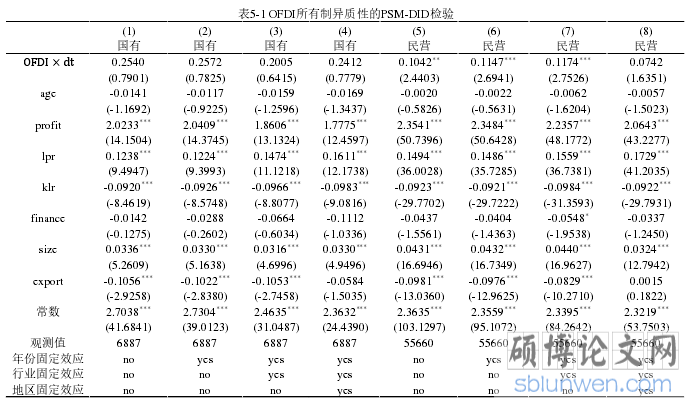

在我国企业“走出去”的初期,国有企业在其中起到了重要的作用,基本上主导了我国企业的 OFDI,成为了“领头羊”,为其他民营企业“走出去”提供了大量的经验借鉴。从 2003 年开始,政府支持企业对外直接投资的政策力度开始加大,不同所有制企业都开始参与其中,因此从 2003 年起我国企业对外直接投资存量大幅增加。在本节中,本文将国有企业定义为国有资本在企业实收资本中的比例大于 0 的企业,即变量state > 0。

本文首先区分了所有制异质性,并重新对模型(4.5)进行了估计,具体回归步骤为首先估计没有添加固定效应、只有控制变量时的情形,然后逐步添加年份、行业和地区固定效应。从表 5-1 的回归结果来看我们可以得到如下结论:

(1)无论是否添加固定效应还是控制变量,OFDI 行为都没有导致国有企业TFP 的增加,因此本文认为对外直接投资活动没有影响国有企业的技术创新;

(2)在第 5-7 列中,本文控制了企业层面控制变量并逐步添加年份、行业固定效应后发现 OFDI 对民营企业的影响十分显著,因此本文认为 OFDI 显著促进了民营企业技术水平的提高。

............................

在我国企业“走出去”的初期,国有企业在其中起到了重要的作用,基本上主导了我国企业的 OFDI,成为了“领头羊”,为其他民营企业“走出去”提供了大量的经验借鉴。从 2003 年开始,政府支持企业对外直接投资的政策力度开始加大,不同所有制企业都开始参与其中,因此从 2003 年起我国企业对外直接投资存量大幅增加。在本节中,本文将国有企业定义为国有资本在企业实收资本中的比例大于 0 的企业,即变量state > 0。

本文首先区分了所有制异质性,并重新对模型(4.5)进行了估计,具体回归步骤为首先估计没有添加固定效应、只有控制变量时的情形,然后逐步添加年份、行业和地区固定效应。从表 5-1 的回归结果来看我们可以得到如下结论:

(1)无论是否添加固定效应还是控制变量,OFDI 行为都没有导致国有企业TFP 的增加,因此本文认为对外直接投资活动没有影响国有企业的技术创新;

(2)在第 5-7 列中,本文控制了企业层面控制变量并逐步添加年份、行业固定效应后发现 OFDI 对民营企业的影响十分显著,因此本文认为 OFDI 显著促进了民营企业技术水平的提高。

............................

6.1 结论

自 2003 年以来我国企业“走出去”的步伐加快,对外直接投资存量实现了快速的增长,并且对外直接投资的主体也越来越多元化,从以国有企业为主导的OFDI 转变为多种所有制共同参与的景象,为本文研究提供了充分的微观数据支撑。在数据使用上,本文利用中国工业企业数据库和对外投资企业名录的合并数据,使用 OP 法和 LP 法测算出了企业的全要素生产率,并以此作为企业技术创新的代理变量。在理论研究上,本文从企业生产、技术研发、消费者的消费几方面构建了 OFDI 影响企业技术创新的理论模型。在计量方法上,本文将倾向得分匹配法和双重差分法相结合,在消除了内生性问题的基础上,检验了企业对外直接投资对自身技术创新的因果效应。另外本文进一步考察了异质性 OFDI,从企业所有制异质性、吸收能力的异质性以及行业异质性三个角度对OFDI进行区分。综上所述,本文研究的内容主要是 OFDI 能否促进母国企业的技术创新,得到结论如下:

(1)发展中国家能够通过进入发达国家市场,直接或间接获取发达国家的先进技术,并通过吸收转化,实现母国技术进步,并且母国与东道国技术差距越大,创新促进效应就越大。这是显而易见的,首先,当母国与东道国的技术水平差距越大,即东道国技术越先进,则为母国企业提供的技术选择就越多,使得母国企业可以立即获得东道国已有的技术成果。其次,根据产品生命周期理论,产品有从研发到成熟最后退出市场的成长过程,由于发达国家拥有技术领先优势,因此产品研发往往在发达国家进行,发展中国家通过进入发达国家市场从而可以了解最新的产品需求情况与未来创新趋势,这有利于发展中国家企业找到未来研发方向。最后,如果发展中国家与发达国家的技术差距越大,发展中国家通过与发达国家企业进行联合研发,可以避免单独研发所需要的高昂研发费用以及伴随的研发风险,并通过研发成果反馈实现创新成果的内部共享。

(2)区分所有制异质性

OFDI 显著促进了我国民营企业的技术进步,但对国有企业的影响不显著,即影响国有企业技术创新因素的负效应大于正效应。一方面可能是因为我国国有企业对外直接投资目的在于保障我国的能源安全,因此其大部分投资都处于自然资源行业,而这类行业的逆向技术溢出效应很低,因此对国有企业的技术促进效应不显著;另一方面也由于国有企业技术创新效率较低,从而导致了 OFDI 的技术促进效应不显著。另外东部地区的 OFDI 显著促进了自身的技术进步,而中西部地区则不明显,这是因为相较于中西部地区,东部地区拥有更大的人才优势与外部融资优势。

参考文献(略)

参考文献(略)