第一章 绪论

第一节 研究背景目的和意义

一、研究背景

伴随着产业全球范围内的转移,加工贸易在全球范围兴起,国际分工方式也出现了重大变化。新型的分工方式被冠之以“垂直专业化”,这一分工形式下,一方面使得生产方式跨越了国界地域的范围,生产过程被人为切割成众多板块散布于世界各地,越来越多的国家被纳入生产链条之中,价值链的延申促进了多层次的生产网络的形成;另一方面国际分工形式的变化使得分工延申到了产品生产过程的不同生产环节之中,贸易模式也随至而发生了变化。在亚洲,由于其低要素成本,规模经济,市场厚度以及地缘优势等因素,东亚区域性生产网络逐渐发展与完善。随着经济一体化的发展,世界经济危机时起彼伏,各经济体越发意识到区域经济一体化发展的重要性,而东亚生产网络对各国经济的影响也日益显著。但是东亚生产网络不断发展的过程之中一些问题也逐渐凸显,其一跨国公司凭借其核心技术品牌优势与营销铺货链条,占据价值链的高端环节,凭借优势条件为下游企业指定零部件的供应厂商,这就导致了下游同样供应零部件的厂商被排斥在了价值链之外。其二劳动密集型环节依然在惯性扩展,甚至排斥新技术的推广与应用,但是一些劳动密集型产业部门却出现了产能的结构性过剩。其三对欧美市场依赖度很高,但是欧美对东亚产品的需求增长有限。

20 世纪 90 年代末,我国抓住第三次产业转移的机会,加之政府一系列政策的大力支持,凭借我国劳动力成本优势,迅速参与到了东亚生产网络之中,经过40 多年不懈的努力,我国超越日本发展成为东亚生产网络的中心,对东亚生产网络的发展起到了重要的支撑作用。随着经济水平整体的提升,我国制造业实现了跨越式的发展,制造业增加值比重逐年上升,制造业高端行业发展成果显著。2011 年中国超越美国成为了全球第一制造业大国,2015 年 5 月 19 日,国务院正式印发《中国制造 2025》,2016 年《装备制造业标准化和质量提升规划》的提出全面对接《中国制造 2025》,确立了中国制造业三步走的发展战略,最终实现 2045 年将中国建成具有全球引领和影响力的制造业强国。在全球区域经济一体化迅猛发展的浪潮中,中国充分认识到参与其中的重要性与紧迫性,也充分意识到竞争能力不同导致分工地位不同,贸易利得也大不相同,因此相继采取了一系列行动,积极参与生产网络,提升自身竞争力水平。目前,中国处于东亚生产网络的中心,东亚生产网络作为一种重要的对外平台,其本身就蕴含着极大的推动力量,因此以东亚区域生产网络为依托,积极参与其中,将会对中国制造业产生重要影响。

....................

....................

第二节 文献综述及评述

一、关于东亚经济一体化的研究

一、关于东亚经济一体化的研究

小岛清 (1987),20 世纪 30 年代日本学者赤松要首次提出“雁型模式”,后经小岛清等发展完善,雁型模式从理论上解释了东亚经济一体化的原因,他认为区域性崛起顺应了经济全球化的发展趋势,是一种全球化的经济现象,20 世纪70 年代开始东亚经济出现了典型的雁型模式,此后东亚各国相互依赖、相互影响,最终实现了经济的相继起飞,这也使得东亚各国认识到只有加强区域合作,才能提升经济竞争力,维持经济稳定。Kuroiwa and Kuwamori(2010)认为,东亚经济高度依赖欧美市场,这将会导致东亚区域经济受到外部经济的冲击比较大,一旦欧美市场出现衰退东亚经济也必然会受到影响。周子衡(2004)从地缘角度分析了东亚经济体的战略定位,其认为东南亚的地缘战略目标是“环南中国经济圈”,东北亚的地缘战略目标为“环黄海经济圈”,两大经济圈之间以上海为纽带在东亚各国的共同努力之下,必将建设成为经济潜力巨大的海路与陆路并通的西太平洋经济带。孙加韬(2004)认为,东亚一体化进程不应该仅仅局限于经济领域,而应该更多地着眼于政治、文化、社会等各个领域协同推进东亚一体化进程。沈大伟(2005)研究了东亚安全领域的问题,其认为东亚各个国家之间既相互依存又相互制约,东亚区域的整体稳定及大国关系对世界产生了重大影响,随着东亚一体化进程的加快东亚区域将会形成一种超越各国离心力、抑制各国冲突的强大的力量。张蕴岭(2009)认为,在肯定东亚区域经济一体化取得的成绩的同时,指出了其经济一体化过程中的问题,就如何推进一体化进程出现了严重分歧,发达经济体要求加速与发展中经济体要求循序渐进之间出现了严重的意见不统一。刘德伟(2010)认为,随着主导东亚的“雁型模式”的逐渐解体,东亚经济体内部贸易失衡问题越来越突出,伴随着国际贸易方式由产业间到产品间方式的转变,这种贸易失衡突破了国家间的地理界线向着多边国家方向蔓延。

..........................

..........................

第二章 基本概念及理论依据

第一节 基本概念

一、东亚

在地理上,亚洲东部简称为东亚,与东北亚、东南亚构成了亚洲的主体。地理范围上的东亚主要包括中、日、韩、蒙古与朝鲜,按照世界银行对东亚划分,经济学意义上的东亚包括东亚五国和东盟十国。本文采用的是经济学意义上的东亚,但是东亚区域生产网络较为活跃的区域主要集中于中、日、韩以及东南亚六大经济体(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南),蒙古与朝鲜由于其经济发展水平加之与东亚其他国家的经济联系较为松散,参与东亚生产网络的程度很低,一般不作为研究对象。因此,本文涉及到的国家和地区为中、日、韩、中国香港、中国澳门、中国台湾以及东南亚六大经济体(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南),由于中国澳门、中国台湾数据无法获取故不作研究。

二、东亚生产网络

第一节 基本概念

一、东亚

在地理上,亚洲东部简称为东亚,与东北亚、东南亚构成了亚洲的主体。地理范围上的东亚主要包括中、日、韩、蒙古与朝鲜,按照世界银行对东亚划分,经济学意义上的东亚包括东亚五国和东盟十国。本文采用的是经济学意义上的东亚,但是东亚区域生产网络较为活跃的区域主要集中于中、日、韩以及东南亚六大经济体(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南),蒙古与朝鲜由于其经济发展水平加之与东亚其他国家的经济联系较为松散,参与东亚生产网络的程度很低,一般不作为研究对象。因此,本文涉及到的国家和地区为中、日、韩、中国香港、中国澳门、中国台湾以及东南亚六大经济体(新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南),由于中国澳门、中国台湾数据无法获取故不作研究。

二、东亚生产网络

东亚区域生产网络是指随着东亚“雁型模式”的解体,国际分工的深入发展使得国际贸易方式由传统的产业层面上升到产品层面,商品的生产过程被分割成相互衔接的多个价值板块,东亚各经济体在分工合作的基础上参与到产品生产过程之中,由此形成纵横交错的区域性生产网络。虽然东亚区域性生产网络相较于世界其它生产网络起步较晚,但是东亚生产网络的形成与发展依旧奠定了东亚作为“世界工厂”的核心地位。东亚生产网络是全球生产网络的重要组成部分,其拥有全球生产网络的一般特征,但是由于地理、经济、制度等因素的影响也形成了自身所特有的一些发展特征。

.......................

.......................

第二节 理论依据

一、比较优势理论

比较优势理论由古典经济学主要代表人物李嘉图于 19 世纪在绝对优势理论的基础上提出,其认为国际贸易产生的基础是相对成本技术差别,根据“两利相衡取其重,两弊相衡取其轻”的原则,每个国家都可以籍此进行国际贸易,进口其具有比较劣势的产品而出口其具有比较优势的产品,单纯按照比较优势贸易理论进行贸易则容易陷入“比较优势陷阱”。东亚各国基于地缘优势,一定程度上节约了贸易成本,作为一个经济体而言,自然而然的形成了得天独厚的地理优势条件,其次东亚各国劳动力较为充足,为支撑工业经济的发展提供了充足的劳动力,而且随着国际产业的梯次转移,东亚低廉劳动力成本优势得到进一步体现,再次随着中国劳动力成本比较优势的逐渐消失,我国正着眼于培养新的竞争优势产业,积极参与全球生产布局。

一、比较优势理论

比较优势理论由古典经济学主要代表人物李嘉图于 19 世纪在绝对优势理论的基础上提出,其认为国际贸易产生的基础是相对成本技术差别,根据“两利相衡取其重,两弊相衡取其轻”的原则,每个国家都可以籍此进行国际贸易,进口其具有比较劣势的产品而出口其具有比较优势的产品,单纯按照比较优势贸易理论进行贸易则容易陷入“比较优势陷阱”。东亚各国基于地缘优势,一定程度上节约了贸易成本,作为一个经济体而言,自然而然的形成了得天独厚的地理优势条件,其次东亚各国劳动力较为充足,为支撑工业经济的发展提供了充足的劳动力,而且随着国际产业的梯次转移,东亚低廉劳动力成本优势得到进一步体现,再次随着中国劳动力成本比较优势的逐渐消失,我国正着眼于培养新的竞争优势产业,积极参与全球生产布局。

二、竞争优势理论

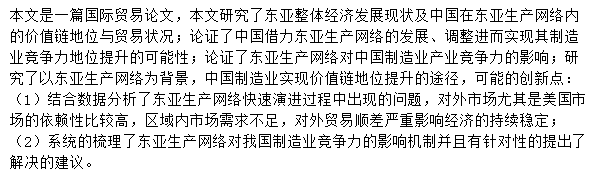

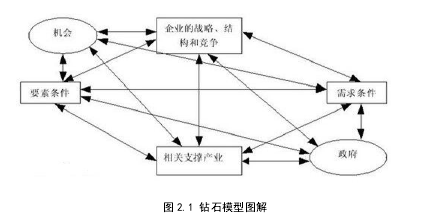

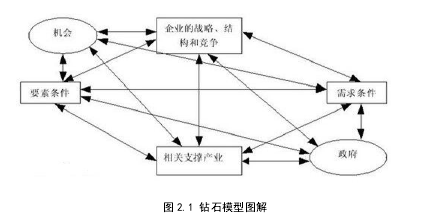

1990 年波特在比较优势的基础上提出了国际竞争优势模型(又称钻石模型),该理论对各国(地区)形成国际竞争优势的条件进行了系统的分析。该模型涉及四种决定因素以及“政府”、“机会”两种外部因素。四种决定因素包含要素条件,需求条件,相关支撑产业,企业的战略、结构和竞争。

............................

1990 年波特在比较优势的基础上提出了国际竞争优势模型(又称钻石模型),该理论对各国(地区)形成国际竞争优势的条件进行了系统的分析。该模型涉及四种决定因素以及“政府”、“机会”两种外部因素。四种决定因素包含要素条件,需求条件,相关支撑产业,企业的战略、结构和竞争。

............................

第一节 东亚生产网络的演进.................................. 15

一、东亚生产网络形成过程...................................15

二、东亚生产网络发展优势条件................................15

第四章 中国制造业参与东亚生产网络现状分析.................................26

第一节 中国制造业现状分析..................................... 26

一、中国制造业进出口贸易额分析....................................26

二、中国制造业竞争力水平分析..................................27

第五章 参与东亚生产网络对我国制造业国际竞争力的影响分析.... 45

第一节 参与东亚生产网络对我国制造业国际竞争力的影响机制分析.......... 45

一、参与东亚生产网络对我国制造业要素供给的影响................................ 45

二、参与东亚生产网络对我国制造业比较优势的影响............................... 46

第五章 参与东亚生产网络对我国制造业国际竞争力的影响分析

第一节 参与东亚生产网络对我国制造业国际竞争力的影响机制分析

(一)研发投入的影响

我国制造业融入生产网络通过进口关键零部件,引进先进技术设备,对新技术加以模仿进而消化吸收,自然而然地会增加对研发的投入,对科研人才的培养与引进,为研究成果向现实的生产力转化提供更广阔的平台,提升自身的研发能力提高本国生产效率。截至到目前中国专利申请超越日本,位居全球第二。并且保持着两位数的增长速度。生产效率提高到一定程度,会形成一定的产业优势,

我国制造业融入生产网络通过进口关键零部件,引进先进技术设备,对新技术加以模仿进而消化吸收,自然而然地会增加对研发的投入,对科研人才的培养与引进,为研究成果向现实的生产力转化提供更广阔的平台,提升自身的研发能力提高本国生产效率。截至到目前中国专利申请超越日本,位居全球第二。并且保持着两位数的增长速度。生产效率提高到一定程度,会形成一定的产业优势,

促使制造业竞争力的上升。

(二)劳动力熟练程度的影响

第六章 依托东亚生产网络提升我国制造业竞争力的建议(二)劳动力熟练程度的影响

产品内分工通过产品生产工序的专业化提高制造业劳动力的熟练程度,通过对有针对性的培养专业领域的人才,加强对教育的重视,企业有目的的开展员工培训等都在一定程度上了提高了劳动力质量,并且对劳动效率的提升产生了积极地促进作用。现如今我国熟练劳动力主要集中在劳动密集型产业,还处于东亚生产网络价值链的较低位置,如若不进行产业结构的调整,逐渐向价值链上游攀升,培养与之相匹配的高端人才与熟练工人,价值链地位一旦锁定,出现排斥技术革新,拒绝技术更新的现象,这无疑也是不利的。

........................

一、增强本土企业对东亚生产网络技术外溢效应的转化能力

企业对技术的消化与吸收能力是生产网络产生的技术外溢效应与企业实现技术创新的关键因素,但是本土企业对新技术的消化与吸收能力的大小与企业的学习能力和学习意愿、企业的研发投入、企业的人力资本、企业的外部经济环境等因素密集相关。基于此,当地政府应结合本地实际情况,开展产学研相结合为企业学习新技术创造良好外部条件;企业从自身实际情况出发重视学习意愿的培养,切实增强转化能力。

二、以东亚生产网络为依托转移非优势产业

20 世纪 60 年代以来,东亚经济崛起的成功经验表明,积极参与全球生产网络是实现本国产业升级的重要方式。中国以第二次国际产业转移为契机,承接了发达国家低端制造业的加工生产环节,中国制造业参与到生产网络之中。随着我国制造业进程的不断加快,一些生产环节已经相对成熟,一些低端环节的生产逐渐被其他国家赶超而丧失了比较优势,重复扩张只会造成资源的浪费,基于此,我国应逐渐将这些成熟的环节以及丧失比较优势的产业转移到东亚其他更不发达的国家,而东亚生产网络恰好为我国低端产业的转移提供了有利条件,越南、缅甸等国家凭借更为廉价的劳动力成本优势参与到生产网络中来,我国要更为重视研发环节,充分利用国内外市场,加快产业结构升级。

参考文献(略)