计算机网络应用博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇计算机网络应用博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

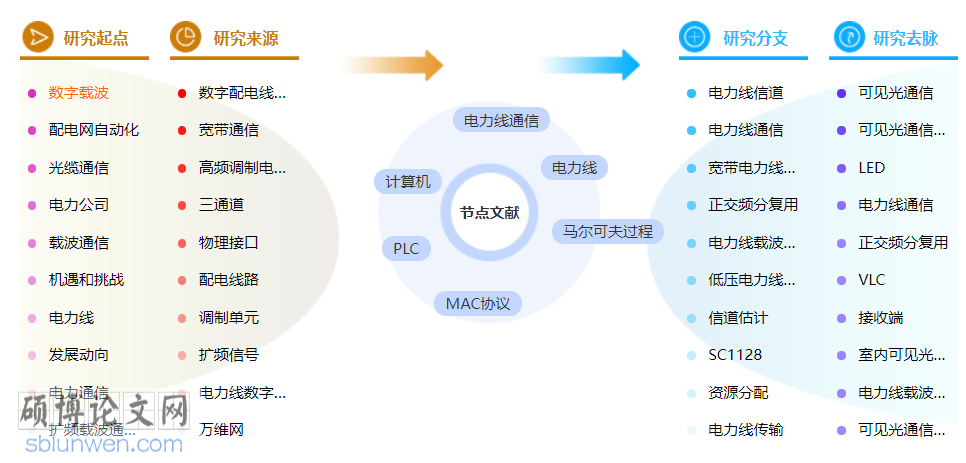

计算机网络应用博士论文范文参考一:电力线通信(PLC)计算机网络关键技术及其应用研究

高压电力线载波通信已有近百年的历史,它在电力调度话音通信、电力系统远动装置数据采集等方面取得了卓有成效的应用,但是利用一个台区的低压电力线建立Internet接入网是近几年来国际上刚刚兴起的技术。本文论述的电力线通信(Power Line Communications)计算机网络(以下简称PLC网络)是以低压电力线为通信介质实现数据传输或建立计算机网络的相关技术研究。由于低压电力线的普及程度比其他任何通信介质都广泛,研究电力线作为信息传输介质在技术和经济方面都有十分重要的意义。正因为如此,国际上本研究领域的专家克服重重技术难题,取得了令人充满希望的初步结果。我国是发展中国家,要赶超发达国家的信息化水平需要投入巨大的资金,而PLC网络提供了另一种可能的经济手段。尽快研究适合中国电力网环境的PLC网络技术正是本文的研究动机。 作为Internet接入网,PLC网络必须具备TCP/IP协议族中各分层协议的功能,然而,由于IP协议是屏蔽下层物理网络,实现异种网络互连的标准,因此,PLC网络的研究重点是开发适合电力线介质的物理层,以及支持IP协议的数据链路层。对于IP及以上各层可采用操作系统提供的通用网络功能。鉴于网络的物理层和MAC子层直接受通信介质传输特性的影响,并且电力线介质上存在大量的干扰,因此,PLC网络的关键技术是研究其物理层和MAC子层中干扰的特点、模型,以及克服干扰的方法和措施。本文对PLC网络中的几个关键技术问题进行了深入研究,主要的创新性工作包括: 给出PLC网络最佳数据帧长度模型。常规介质的计算机网络MAC层的帧长度与采用的介质访问控制方式有关。对于PLC网络,由于信道存在严重的非周期的异步脉冲干扰,其MAC层的帧长度不仅与采用的介质访问控制方式有关,而且与电力线上的脉冲干扰有关。目前国际上通常是按照常规介质计算机网络的方式确定PLC网络的帧长度,并没有深入研究脉冲干扰对帧长度的影响。本文论述了电力线信道上脉冲干扰的特性,运用概率论推导出存在脉冲干扰时求解数据帧长度的数学模型,并进行了仿真模拟验证。通过理论计算和仿真模拟,表明应用本文提出的方法可求解在给定脉冲干扰情况下的最佳数据帧长度。 提出了一种适合PLC网络特性的MAC协议框架。目前国际上注重研究PLC网络的载波频率、调制方式、信号编码等关键技术。而对于PLC网络的MAC协议,却通常采用修改的常规计算机网络的MAC协议。在国内,PLC网络技术研究的主要内容是物理层技术以及针对国外PLC芯片或部件的应用,目前还未见关于PLC网络MAC协议研究的文献。本文针对电力线的信道特征和调制方式,提出了一种适合PLC网络特点的MAC协议框架。该协议充分注意到采用OFDM调制方式后PLC网络的特性,借鉴了无线网络和HFC网络的诸多优点,从而减少了信道的竞争时间,并具有稳健性较强的主从结构。 推导出p比网络信道吞吐量的马尔可夫模型。传统局域网信道的基本特征是:采用单工工作方式,多用户同时争用一个信道,其MAC协议不考虑信道有特别的干扰。对于PLC网络信道,在采用OFDM调制方式并且信道存在脉冲干扰时,其信道的基本特征是:可采用双工工作方式,多用户同时争用多个子信道,必须考虑脉冲对信道的干扰。因此,对PLC网络信道吞吐量的分析,不能照搬常规局域网的分析方法。本文推导出PLC网络基于OFDM调制方式的信道吞吐量马尔可夫模型,运用该模型可从理论上分析数据帧长度、子信道数、脉冲干扰等参数对系统性能的影响。 给出一种p比网络MAC层协议性能数学分析模型。当PLC网络用于控制环境时,其用户数较少,连网时间也相对固定,因此,采用Pofhng方式的MAc协议是一种很好的选择。怎样研究这种方式的MAC协议性能?目前国外学者用仿真方法。本文给出一种分析Polhng方式MAC协议性能的数学模型,并对相关性能指标进行了分析,将分析结果与国外同类仿真研究进行了对比,结果表明所得到的协议性能数学分析结果与国外同类研究的仿真模型结果一致,并可通过调整模型参数比采用仿真方式更有效地分析协议性能。本文还结合中国电力线的信道特点进行了试算。 完成PLC网络技术实施。本文给出了PLC网络的一个实施实例。首先,给出了PLC网络技术实施的总体框架,以及包括LLC子层、MAC子层、PHY层功能分布、功能模块和接口说明的PLC网络芯片概要设计。然后,作者采用国外PLC芯片,组织参与开发了一个实际的PLC网络。其中探索性地使用拆拼和填充PLC网络数据帧方法,解决了PLC网络数据帧与以太网络数据帧的兼容性问题;设立IP地址到物理地址映射表和物理地址等待队列,提高了ARP包的解析响应速度。本文实例的开发结果是:实现了PLC网络文件共享、网络游戏、打印共享,并且通过以太网络访问Ihtemet的净速率达到56Kbps。

第一章 引言

1.1 PLC网络技术的研究动机和意义

1.2 PLC网络技术发展现状

1.2.1 国外传统PLC技术分析

1.2.2 国外高速PLC技术分析

1.2.3 国内PLC技术研究现状

1.3 PLC网络技术的主要优势

1.4 PLC网络关键技术及其面临的主要问题

1.5 论文主要研究工作

1.6 论文章节安排

第二章 PLC网络信道噪声特性分析及LLC层数据帧长度理论研究

2.1 低压电力线上的噪声特性分析

2.1.1 低压电力线上噪声的周期性

2.1.2 低压电力线上噪声的随机性

2.1.3 低压电力线上噪声的多变性

2.1.4 低压电力线上噪声特性总结

2.2 最优数据帧长度研究

2.2.1 非周期性脉冲干扰对传输信道的影响

2.2.2 最优数据帧长度数学模型推导

2.2.3 最优数据帧长度仿真求解

2.3 相关工作

2.4 本章小结

第三章 PLC网络MAC层信道吞吐量理论研究

3.1 H协议框架

3.1.1 CSMA/CD总线网络和令牌总线网络协议的特点

3.1.2 高速无线局域网MAC协议

3.1.3 HFC网络

3.1.4 H协议的思考点

3.1.5 H协议模型

3.1.6 数据格式

3.1.7 差错处理

3.1.8 H协议的特点

3.1.9 协议性能分析概述

3.2 上行信道吞吐量分析

3.2.1 马尔可夫过程基本原理

3.2.2 H协议的马尔可夫模型

3.2.3 系统参数对信道吞吐量的影响

3.3 Polling方式性能分析数学模型

3.3.1 POLLING方式吞吐量分析

3.3.2 POLLING方式平均延时分析

3.3.3 性能分析

3.4 相关工作

3.5 本章小结

第四章 PLC网络技术实施

4.1 PLC网络技术实施总体框架

4.1.1 PLC网络实施实例的基本目标和主要功能

4.1.2 PLC网络实施实例的系统规模

4.2 电力线传输介质信道特性分析

4.2.1 输入阻抗计算

4.2.2 高频信号的衰减分析

4.3 调制技术分析

4.3.1 几种常用调制技术

4.3.2 扩频通信

4.3.3 OFDM调制技术

4.4 PLC网络物理层设计要点

4.4.1 电力线信道特性总结及设计中的措施

4.4.2 调制技术总结及调制方式选择

4.4.3 PLC网络芯片设计概要

4.5 AN公司PLC网络芯片简介

4.5.1 PLC网络适配器的操作

4.5.2 PLC网络的帧格式

4.6 本章小结

第五章 实例PLC网络网卡驱动程序设计

5.1 Windows平台网络体系结构与NDIS规范

5.1.1 Windows平台网络体系结构

5.1.2 NDIS规范

5.2 网卡驱动程序及其设计要求

5.2.1 网卡驱动程序的作用机理及地位

5.2.2 网卡驱动程序的类型

5.2.3 网卡驱动程序的结构和设计要点

5.3 Windows平台中的通信管理方法与VCOMM

5.3.1 Windows平台中的通信体系结构

5.3.2 端口访问方法与VCOMM

5.3.3 VCOMM的客户

5.4 PLC网络适配器网络驱动程序的实现

5.4.1 PLC网络适配器驱动程序的设计思想

5.4.2 PLC网络适配器驱动程序软件模块

5.4.3 主要数据结构与算法流程图

5.5 本章小结

第六章 实例PLC网络到以太网访问服务器软件设计

6.1 访问服务器的总体结构

6.2 访问服务器的数据包转换原理

6.2.1 对ARP包的处理

6.2.2 对IP包的处理

6.2.3 IP地址到物理地址映射表和物理地址等待队列的管理

6.2.4 其它服务

6.3 网络接口的实现方法

6.3.1 以太网接口--Packet Driver

6.3.2 PLC网络接口--串口中断服务处理

6.4 访问服务器的实现

6.4.1 程序模块功能

6.4.2 主要数据结构

6.4.3 总流程图

6.5 本章小结

第七章 全文总结和未来工作

7.1 全文总结

7.2 未来工作

致谢

参考文献

作者攻读博士期间主要科研活动及

参考文献[1]计算机网络和计算机系统的性能评价[M]. 清华大学出版社 , 林闯[编著], 2001

[2]系统仿真导论[M]. 清华大学出版社 , 肖田元等编著, 2000

[3]MODEM通信编程技术[M]. 西安电子科技大学出版社 , 陈坚,孙志月编著, 1998

[4]电力网中的谐波[M]. 中国电力出版社 , 林海雪,孙树勤编著, 1998

[5]TCP/IP网络原理与技术[M]. 清华大学出版社 , 周明天,汪文勇编著, 1993

[6]系统仿真及其应用[M]. 机械工业出版社 , 冯允成等编著, 1992

[7]现代通信原理[M]. 清华大学出版社 , 曹志刚,钱亚生编著, 1992

[8]计算机局域网性能分析[M]. 人民邮电出版社 , (美)哈蒙德(Hammond,J.L.),(美)奥赖利(O’Reilly,J.P.)著, 1991

[9]模拟与数字通信电路[M]. 北京理工大学出版社 , 董荔真等编著, 1990

[10]OFDM调制技术在宽带高速电力线通信中的应用[J]. 陈长德,刘海涛,张保会. 电力系统自动化. 2001(18)

计算机网络应用博士论文怎么写

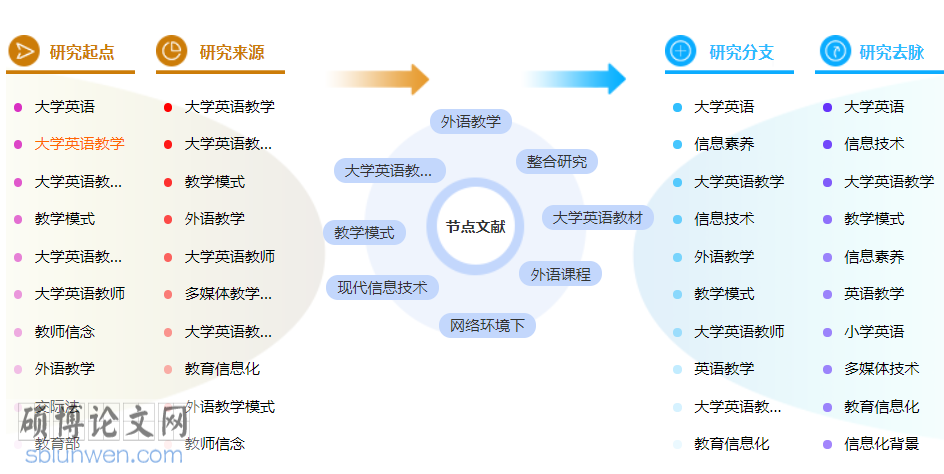

计算机网络应用博士论文模板范例二:计算机网络与外语教学整合研究 ——基于大学英语教学改革的探讨

从上世纪90年代起,以计算机网络为核心的现代信息技术突飞猛进地发展了起来,并迅速地进入了社会各领域。应该说,任何技术一旦被引入某个实践领域,便会引起该领域的极大改观,甚至是革命性的变化。计算机网络技术进入外语教学领域,当然也会改变传统外语教学的信息传递通道、教学内容与活动的整合形式乃至教学过程,也使教学结构形式及其构成要素发生巨大的变化,促进教学理念的更迭,导致教学的价值判断及评价标准的变化。鉴于这些变化,我们势必要研究如何使计算机网络与外语教学很好地整合起来,探索整合的有效手段、方法和模式。尤其是在当前大学英语教学改革的形式下,这些研究显得异常地重要和紧迫。本论文主要就是针对大学英语教学改革中计算机网络与外语教学的整合进行探索性研究,重点是要攻克整合后外语教学所面临的难题与困惑,运用外语教学的适用理论对整合的各个方面进行阐述和论证。为进行全面而深入的研究,本论文重点针对“基于计算机与课堂的英语教学模式”所涉及的5个方面的问题,展开实证研究。这5个方面的问题是:1.计算机与外语教学在模式中究竟应该是何种关系如何实施信息化教学模式2.各院校(试点的和非试点院校)是如何实施新模式的是否达到预期的效果3.教师对当前大学英语教学改革及新教学模式有何看法,包括他们的教学信念(观念)以及对新模式的认知和适应程度等如何进行培训4.目前大学英语教材是否与新模式的实施相匹配教材应如何改进5.根据目前教学上的变化,应怎样完善我们的外语教学系统上述5个研究问题有着相互关联的内在涵义和逻辑顺序,由此引申并确定相关的变量作为数据收集和研究的基础。通过大量的实地考察和数据分析,本论文对上述5个方面问题进行了全面而深刻地阐述和探讨,产生了一些颇具学术创新与参考价值的观点,具体描述如下:1.计算机网络与外语教学整合后,课程的构成范式发生了变化,其构成范式从传统的“2+1”模式(理论、方法+课程或教材)转变为“3+1”模式(理论、方法、技术+课程或教材),即教学理论、教学方法、信息技术(教育技术)体现于课程或教材之中。课程构成范式的改变是计算机网络环境下外语课程定位的首要特征之一。2.计算机网络与外语教学整合后,计算机开始从辅助的地位走向了教学的前台,也就是说计算机在课程中的地位得到了根本性的改变,已成为课程的一个有机组成部分,成为整个教学中的一个要素。3.计算机网络与外语教学整合后,教学模式发生了变化,传统的教师中心模式被打破了。外语教学不仅强调要以学生为中心的教学模式,而且更加强调运用现代信息技术促进学生自主学习的信息化教学模式。4.计算机网络与外语教学整合后,教材的结构发生了变化,都变成了立体式、多媒化的教材。但从目前的现状来看,教材的立体式都体现在教材构成的物理概念上,尤其是网络教学内容成了纸质教材的翻版,而教材的有效构成应该是网络内容是纸质课本的延伸而不是翻版。有鉴于此,本论文提出了大学英语第五代教材的研发构想。5.计算机网络与外语教学整合后,教学要素发生了变化,不少传统要素(如教材、内容、方法等)被新的要素(如多种媒体、网络内容、技术方法等)所替代。要素的变化自然地打破了传统外语教学系统环境的平衡。失衡的教学环境又导致了许多失调现象的发生。外语教学原有的生态平衡被打破了,教学系统不能自然、和谐、高效地运转。可见,要使计算机网络与我们的外语教学自然地整合起来,使教学系统保持动态和谐,就应以生态学视角来重新审视它。外语教学生态系统的运转必须注重这样两条原则:一是能稳定教学结构,兼容教学要素;二是能制约教学运转,促进个体发展。从生态学角度来看,兼容、动态、良性是和谐教学生态系统的本质。子系统的变化和发展要有利于大系统的整体变化和发展,达到相互作用、相互促进的良性循环。整个论文由七个章节组成:第一章重点综述外语教学有关教学模式方面的相关理论。论文将从基本的理论模式入手,逐渐过渡到外语教学的实践模式,并以此将引申至当前这一新模式的理论内涵,深入阐述信息技术与外语课程整合需要理论支撑的趋势。第二章为研究的总体设计框架,包括方法、途径、对象、工具等。数据的收集将集中在5个研究问题上,既有定量研究数据又有定性研究数据。第三章为数据的分析和探讨。整个探讨将在理论和实践的两个层面上进行。主要探讨计算机与外语教学的关系,就目前教学情况而言,提出计算机与外语教学关系的本质所在。第四章将在前几章的基础上,对计算机网络环境下的外语教学模式进行研究。整个研究以部分学校的抽样调查为基础,重点阐述了“基于计算机与课堂的英语教学模式”的实施过程和现状,指出我们在教学中应该注意发挥各模式的优势,根据教学的具体目标、过程、条件及学生情况选择恰当、合适的教学模式或模式组合,灵活运用。第五章主要就外语师资队伍建设展开探讨和研究。本章首先就教师队伍现状进行了调查,然后根据调查的分析结果提出了教师培训的一些建议,包括教师素质、信息素养、信息‐教学能力的培养等方面。第六章为教材的开发和研究。本章将从当前的大学英语教学改革的目标出发,借鉴大学英语教材发展的经验,对现有教材进行探索性分析和评估,并在此基础上提出第五代大学英语教材的研发构想。第七章为结论部分。计算机网络进入了我们的外语教学模式后,传统的外语教学环境被打破了,出现了许多变化和失调现象。如何使失衡的教学环境重新走向平衡,使新模式能和现有的教学系统协调发展本章将从生态学的基本理论出发对此进行重点探讨,使外语教学重新进入兼容、动态、良性的发展轨道。本论文是由引言和七个章节所构成的一个有机整体,各章节既可以独立成篇,又与其他章节构成逻辑上的内在联系,从整体上对计算机网络与外语教学整合进行了全面而透彻的研究与探讨。论文所探究的内容无疑将对我国的外语教学,尤其是对当前的大学英语教学改革具有积极地推动意义,论文所表达的观点也颇具学术创新的参考价值。

Acknowledgements

论文摘要

Abstract

引言

一、研究意义

1. 改变学习观念

2. 预示未来教育的发展

二、研究背景

1.大学外语教学改革的背景

1)英语的国际地位

2)现行外语教学的弊端

3)传统教学模式受到挑战

4)教育资源的相对匮乏

2.外语教学新模式

3.教学模式的实施要求

三、研究要点

第一章 外语教学模式

一、模式定义

二、语言教学的理论模式

三、语言学习理论与教学实践模式

1.行为主义学习理论

1)教学原则和教学模式

2.认知主义学习理论

1)格式塔学习理论

2)布鲁纳的认知发现式学习理论

3)知觉与归类

4)编码系统

5)发现式学习

6)乔姆斯基的语言学习论

7)教学原则和教学模式

3.建构主义学习理论

1)发展过程

2)理论要素

3)教学原则和教学模式

小结

第二章 研究设计与研究方法

一、 研究问题

二、研究变量

1.变化

2.失调

三、研究对象与研究方法

1.问卷调查

2.访谈调查

3.实地考察

4.课堂观察

小结

第三章 计算机与外语教学

一、 计算机技术与外语教学

1. 技术与教学的关系

2.计算机技术的发展

二、计算机与外语教学现状

1.课堂观察实例

2.学生调查分析

1)大学英语改革后的课堂活动

2)学生关于计算机网络应用于教学的看法

3)计算机网络的作用和自主学习

4) 教师作用与计算机网络英语教学模式

三、计算机应用于外语教学的新观念

1. 计算机主导教学

2. 计算机使用正常化

3. 硬件、软件、人件

四、计算机网络与外语教学的整合

1.打破了“课堂+课本”的局限

2.创建理想的教与学的环境和方式

3.教学结构发生根本变化

小结

第四章 计算机网络环境下的外语教学模式

一、教学模式的本质特性与理论内涵

二、新模式的实施情况调查

1.东南大学的教学模式

2.上海大学的教学模式

3.模式实施的总结

三、教师中心与学生中心

1.教师中心论与学生中心论

2.教师中心模式与学生中心模式

1)以教师为中心的外语教学模式

2)以学生为中心的外语教学模式

四、信息化外语教学模式

1.基于问题的教学模式

2.网络探究教学模式

1)网络探究教学模式的理论基础

2)网络探究模式的学习方式和设计原则

3.小组协作教学模式

1)小组协作学习要素

2)小组协作学习的形式

五、教学模式的灵活运用

小结

第五章 外语教学模式与外语师资队伍建设

一、 教师现状

二、 教师调查

1.教师的信念情况

2.实际课堂教学情况

3.对“基于计算机和课堂的英语教学模式”的认知情况

4.对“基于计算机和课堂英语教学模式”的需求适应情况

三、教师素质

1.个体素质要求

2.信息素养

3.“信息-教学”素养

4.体验与培养

四、教师培训

1.促进信念体系的完善

2.促进教学观念的转变

3.促进信息能力的提高

小结

第六章 立体式大学英语教材的开发和利用

一、 关于大学英语教学改革

二、 关于大学英语教材的发展

三、 关于第四代大学英语教材

1.教材与目标

2.教材与使用

3.教材与技能

4.教材与技术

四、第五代大学英语教材的研发构想

小结

第七章 外语课程生态化探究

一、 变化、失调与挑战

二、 生态学视角审视外语教学

三、 外语教学中的生态系统与生态位

1.教学生态系统

2.教学生态位与生态平衡

四、 走向外语教学的动态平衡

1.教学生态环境

2.课程环境系统

3.灵活、兼容与和谐

小结

结束语

参考文献

[1]中国高校外语教育30年[J]. 戴炜栋. 外语界. 2009(01)

[2]总结经验,深化改革,开创大学外语教学新局面[J]. 王守仁. 外语界. 2009(01)

[3]现代CALL研究与语言教学的思考——兼评《计算机辅助语言学习研究:问题与对策》[J]. 谷志忠,陈坚林. 外语界. 2009(01)

[4]大学英语教学改革环境下教师信念研究(之二)——“基于计算机和课堂的英语多媒体教学模式”的认知与实际课堂教学情况分析[J]. 陈冰冰,陈坚林. 外语电化教学. 2008(04)

[5]大学英语教学改革环境下教师信念研究(之一 )——大学英语教师信念与实际课堂教学情况分析[J]. 陈冰冰,陈坚林. 外语电化教学. 2008(02)

[6]要求更完善,方向更明晰——对07版《大学英语课程教学要求》的新解读[J]. 陈坚林,谷志忠. 外语电化教学. 2008(01)

[7]计算机网络辅助英语教学的新模式探讨[J]. 黄芳. 外语电化教学. 2007(05)

[8]大学英语课堂教师角色转变和现行角色分析[J]. 王林海. 外语电化教学. 2007(02)

[9]与外语教育技术整合的大学英语教学新模式[J]. 莫锦国,许能锐,刘骎. 中国电化教育. 2007(01)

[10]大学英语教学新模式下计算机网络与外语课程的有机整合——对计算机“辅助”外语教学概念的生态学考察[J]. 陈坚林. 外语电化教学. 2006(06)

计算机网络应用博士论文范文参考

计算机网络应用博士论文范文模板三:面向大数据处理的应用性能优化方法研究

大数据是随着信息科技的高速发展而产生的独特数据现象,其影响已经深入到人们生活的方方面面。为了获取大数据中蕴含的宝贵价值,需要采用合适的处理方式对海量数据进行处理。其中,MapReduce应用和神经网络应用是目前利用海量数据进行价值发现的代表性手段。对于MapReduce应用,Hadoop是目前最成熟的大数据处理框架,其为MapReduce应用提供了运行环境,并提供了丰富的配置参数对应用的运行进行控制。然而,在缺乏专业知识的情况下,用户难以对这些配置参数进行调优。同时,对于MapReduce应用和神经网络应用,传统体系架构中处理单元与存储单元之间频繁的数据移动限制了系统的性能和能效表现。为有效提升基于MapReduce和神经网络的大数据应用的处理性能,本文从软件框架、系统架构,以及专用加速结构等角度出发,研究大数据应用性能优化的关键核心技术。本文的主要工作和研究成果包括:1)基于性能建模的Hadoop配置参数调优方法。Hadoop中,默认配置下MapReduce应用的性能往往无法达到最优。同时,巨大的配置参数空间也使暴力搜索难有成效。为此,本文首先基于对MapReduce运行流程的分析,采用集成学习的方法构建双层模型对应用程序的性能与Hadoop配置参数之间的关系进行建模。然后,基于性能模型采用元启发式方法对配置参数优化空间进行探索,以寻找最优的配置参数组合。实验结果表明,本文的性能模型可以准确地预测MapReduce应用的运行时间,平均错误率为5.7%;相比于Hadoop默认配置以及现有研究,优化后的配置参数可以使MapReduce应用分别获得平均9.6倍和1.5倍的性能提升。2)基于动态任务迁移的近数据处理方法。为了应对大数据应用中频繁数据移动对系统性能和能耗造成的负面影响,本文基于三维(3D)存储器集成存储与逻辑电路的特点和MapReduce模型的并发特性,提出一种基于动态任务迁移的近数据处理方法。本文对MapReduce应用的工作流解耦以获取核心计算任务,提供迁移机制将计算任务动态迁移到近数据处理单元中运行。实验结果表明,对于MapReduce应用,提出的近数据处理方法将75%的数据移动约束在存储单元内部,有效减少了主处理单元与存储单元之间的数据移动。与现有工作相比,本文提出的近数据处理方法提升了 70%的性能和44%的能效。3)基于忆阻器的卷积神经网络加速方法。本文基于忆阻器同时具有存储和计算能力的特性提出适用于卷积神经网络的存算一体处理方法。基于忆阻器构建存算一体加速模块,设计专用的模块对卷积神经网络计算所需的操作进行支持。重点针对卷积操作,从提升加速模块空间和时间利用率的角度提出混合映射方法。空间上,利用卷积核并行、输入数据复用、输入通道累加等方式提高映射并行度;时间上,根据卷积层的计算量情况,权重被重映射到空闲的加速阵列中,以进行流水线平衡。实验结果表明,对于典型卷积神经网络VGG-16,相比基本模式,提出的混合映射将加速模块的性能提高了 25.1倍;相比现有工作,加速模块的能效提高了 25%。本文对面向大数据处理的应用性能优化方法进行了探索,所提出的设计与优化方法,可以为面向大数据处理的应用性能优化提供参考和解决方案。

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景

1.2 研究现状

1.2.1 Hadoop性能优化

1.2.2 新型存储与近数据处理

1.2.3 神经网络加速架构

1.3 本文解决的关键问题

1.4 本文主要内容

2 大数据处理架构和其应用概述

2.1 大数据处理关键技术

2.2 大数据处理系统的交通安防应用

2.2.1 数据存储和导入设计

2.2.2 HBase二级索引

2.2.3 数据分析流程

2.2.4 应用入口和用户交互

2.3 原型平台

2.4 功能展示

2.4.1 数据导入

2.4.2 数据检索

2.4.3 业务举例

2.5 性能分析

2.5.1 MapReduce应用性能分析

2.5.2 神经网络应用的数据移动开销

2.6 相关工作

2.7 本章小结

3 基于性能建模的Hadoop配置参数调优

3.1 研究背景和动机

3.1.1 MapReduce和YARN

3.1.2 现有研究工作的不足

3.1.3 研究动机

3.2 基于集成学习的MapReduce性能建模

3.3 基于元启发式方法的Hadoop配置参数优化

3.4 实验方法

3.4.1 实验环境

3.4.2 评价方法

3.5 实验分析

3.5.1 性能采集工具开销分析

3.5.2 子模型预测效果

3.5.3 性能模型预测效果

3.5.4 性能模型稳定性

3.5.5 性能优化效果

3.5.6 运行效率分析

3.6 相关工作

3.7 本章小结

4 基于动态任务迁移的近数据处理

4.1 研究背景和动机

4.1.1 MapReduce处理模型

4.1.2 3D存储

4.1.3 研究动机

4.2 动态任务迁移

4.2.1 MapReduce框架与任务解耦

4.2.2 任务迁移机制

4.3 近数据处理模块

4.4 实验方法

4.5 实验分析

4.5.1 近数据处理器工作频率

4.5.2 转换查找表大小

4.5.3 数据访问优化

4.5.4 数据访问分布

4.5.5 能耗

4.5.6 性能对比

4.5.7 扩展性

4.6 相关工作

4.7 本章小结

5 基于忆阻器的卷积神经网络加速

5.1 研究背景

5.1.1 忆阻器

5.1.2 卷积神经网络

5.2 存算一体加速模块

5.3 卷积神经网络映射

5.4 加速模块的流水处理

5.5 实验方法

5.6 实验分析

5.6.1 计算阵列结构

5.6.2 计算单元的输出并行度

5.6.3 加速模块性能

5.6.4 功耗和能效

5.6.5 面积开销

5.7 相关工作

5.8 本章小结

总结与展望

参考文献

作者攻读博士学位期间的主要研究成果

作者攻读博士学位期间参与的科研工

参考文献

[1]MR-Advisor: A comprehensive tuning, profiling, and prediction tool for MapReduce execution frameworks on HPC clusters[J] . Md. Wasi-ur- Rahman,Nusrat Sharmin Islam,Xiaoyi Lu,Dipti Shankar,Dhabaleswar K. (DK) Panda. Journal of Parallel and Distributed Computing . 2017

[2]DianNao family[J] . Yunji Chen,Tianshi Chen,Zhiwei Xu,Ninghui Sun,Olivier Temam. Communications of the ACM . 2016 (11)

[3]Implementation of Secondary Index on Cloud Computing NoSQL Database in Big Data Environment[J] . Bao Rong Chang,Hsiu-Fen Tsai,Chia-Yen Chen,Chien-Feng Huang,Hung-Ta Hsu,Gianluigi Greco. Scientific Programming . 2015

[4]ShiDianNao[J] . Zidong Du,Robert Fasthuber,Tianshi Chen,Paolo Ienne,Ling Li,Tao Luo,Xiaobing Feng,Yunji Chen,Olivier Temam. ACM SIGARCH Computer Architecture News . 2015 (3)

[5]A scalable processing-in-memory accelerator for parallel graph processing[J] . Junwhan Ahn,Sungpack Hong,Sungjoo Yoo,Onur Mutlu,Kiyoung Choi. ACM SIGARCH Computer Architecture News . 2015 (3)

[6]PuDianNao[J] . Daofu Liu,Tianshi Chen,Shaoli Liu,Jinhong Zhou,Shengyuan Zhou,Olivier Teman,Xiaobing Feng,Xuehai Zhou,Yunji Chen. ACM SIGARCH Computer Architecture News . 2015 (1)

[7]The rise of “big data” on cloud computing: Review and open research issues[J] . Ibrahim Abaker Targio Hashem,Ibrar Yaqoob,Nor Badrul Anuar,Salimah Mokhtar,Abdullah Gani,Samee Ullah Khan. Information Systems . 2015

[8]Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think[J] . Saint John Walker. International Journal of Advertising . 2014 (1)

[9]On understanding the energy consumption of ARM-based multicore servers[J] . Bogdan Marius Tudor,Yong Meng Teo. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review . 2013 (1)

[10]Active memory controller[J] . Zhen Fang,Lixin Zhang,John Carter,Sally McKee,Ali Ibrahim,Michael Parker,Xiaowei Jiang. The Journal of Supercomputing . 2012 (1)

以上是计算机网络应用博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。