建筑艺术博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇建筑艺术博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

建筑艺术博士论文范文参考一:现代艺术框架中的中国现代建筑艺术性问题研究

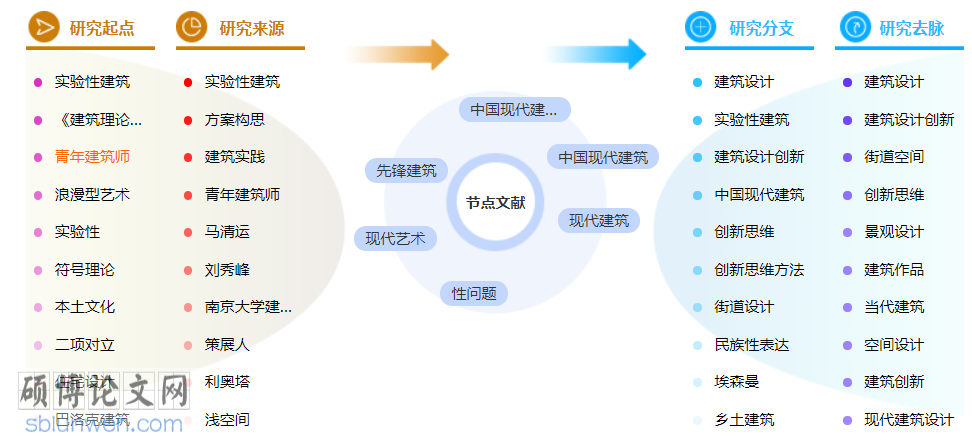

本论文旨在:在“现代艺术整体框架”中,重新剖析和审视中国现代建筑的艺术性问题。以期发现新规律、得出新结论,修正以往的理论缺陷,为在这一大课题下进一步的研究工作提供基础。在此研究目的下,首先,对作为中国现代建筑艺术发展的背景和参照的西方现代艺术和现代建筑,进行了深入剖析和再审视,对其本质精神、进步特征、创新模式,以及主要艺术现象等做了系统的总结和评析。并将其“创造”的本质精神,作为评判艺术进步的首要标尺。接下来,全面研究和分析了中国现代建筑艺术发展的全过程和各种艺术现象。在此基础上,挖掘了中国现代建筑艺术不同于西方的“特异性”——由古典“化成”现代、中国式的“表情达意”、“主旋律”的艺术表达、独特的“地域性”探求等;指出以往未被充分关注的“隐患”——“中西结合”的消极作用、作品“生成”中的制度缺陷、建筑类型间的不平等艺术地位等;破解了在1949-1970年代末的近30年间,在现代艺术处于“真空”状态的特殊环境下,现代建筑得以在中国存在、甚至取得一些看得见的进步的客观原因;廓清众所关注的“实验建筑”与“先锋建筑”的关系,深入分析了中国“先锋建筑”的积极、消极因素,并将其与老一辈建筑师的务实“实验建筑”进行比较,指出“实验”建筑艺术的真正价值。最后,作为本论文的结语,基于本课题研究中得出的规律性认识和结论,对中国现代建筑艺术的未来发展进行了简略的前瞻。

第一章 导论:中国现代建筑艺术性的新审视

1.1 建筑新起步要求新审视

1.2 新审视的新视野

1.3 新视野下的新审视

第二章 背景参照:西方现代艺术的剖析与再审

2.1 西方现代艺术“创造”的本质精神

2.2 西方现代艺术创新的基本模式

2.3 西方现代艺术的“多元性”与进步特征

2.4 西方现代艺术的主要艺术现象分析

小结

第三章 现代艺术框架中的西方现代建筑艺术分析

3.1 西方现代建筑在艺术上的创新与进步

3.1.1 西方现代建筑艺术创新与进步的动因与基础

3.1.2 西方现代建筑艺术的进步与时代贡献

3.2 西方现代建筑艺术中来自现代艺术的影响

3.3 现代艺术框架中的西方现代建筑主要艺术现象评析

3.3.1 西方现代建筑艺术中的“解体性”现象

3.3.2 西方现代建筑艺术中的“群体性”现象

3.3.3 西方现代建筑艺术中的“纯建筑”现象

3.3.4 西方现代建筑艺术中的“非建筑”现象

3.3.5 西方现代建筑艺术中的“语言学”现象

小结

第四章 中国现代建筑的发展特点与艺术特征

4.1 中国现代建筑艺术的发展特点

4.2 中国现代建筑的艺术特征分析与再审视

4.3 中国现代建筑艺术“特异性”分析

4.3.1 “民族情结”下古典“化成”的现代建筑艺术

4.3.2 中国特有的“表情达意”的方式

4.3.3 中国特色的“主旋律”文化观念的建筑艺术表达

4.3.4 中国现代建筑艺术中对“地方特色”的探求

小结

第五章 中国现代建筑在现代艺术“真空”中的存在

5.1 中国艺术与建筑“三个阶段”的发展特征与创作环境的关系

5.2 1949-1970年代末中国现代艺术“真空”的形成

5.2.1 1949年以前中国现代艺术探索活动的微弱存在

5.2.2 1950年代现代艺术“存在条件”的彻底消失

5.2.3 1949-1970年代末中国艺术的特征分析

5.3 中国现代建筑艺术在现代艺术“真空”中存在的条件分析

5.3.1 阻碍中国现代建筑艺术发展的矛盾因素

5.3.2 现代建筑艺术“存在”的特定客观条件

小结

第六章 中国现代建筑艺术发展中的“隐患”剖析

6.1 “中西结合”集体意识中“隐藏”的消极作用

6.2 建筑艺术作品“生成”过程中的制度缺陷

6.3 不同建筑类型的不平等艺术地位

小结

第七章 中国“实验建筑”现象的剖析与再审视

7.1 “实验建筑”的概念:先锋建筑

7.2 先锋建筑在中国

7.3 中国先锋建筑艺术分析

7.3.1 积极因素--探索中的有益经验

7.3.2 消极因素--具体作品体现的问题与误区

7.4 “先锋”艺术回归科学“实验”

小结

结语

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

参考文献

[1]当代中国实验性建筑展实录[J]. 秦蕾. 时代建筑. 2003(05)

[2]南大教学笔记[J]. 李巨川. 时代建筑. 2003(05)

[3]极限楼——重新拼装的现实[J]. 王家浩. 时代建筑. 2003(05)

[4]剖面建筑与地层景观——简评北京大学(青岛)国际会议中心[J]. 名可. 时代建筑. 2002(02)

[5]如何判断当代艺术?[J]. H·博德尔,何卫平. 世界美术. 2001(04)

[6]永远的波普[J]. 纪劲鸿. 世界美术. 2001(03)

[7]建筑的实验[J]. 王明贤. 时代建筑. 2000(02)

[8]扁舟一叶泛江城——重庆袁家岗体育中心游泳跳水馆创作构思[J]. 周方中. 建筑学报. 2000(05)

[9]镇海之魂[J]. 齐康. 建筑学报. 1998(07)

[10]从这一类到这一个──甲午海战馆方案构思[J]. 彭一刚. 建筑学报. 1995(11)

建筑艺术博士论文怎么写

建筑艺术博士论文模板范例二:青岛近代别墅建筑及其环境艺术研究

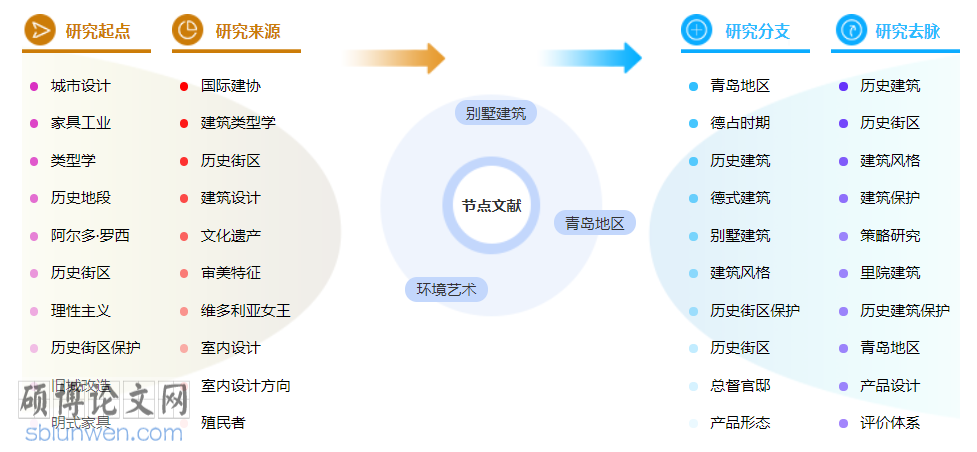

青岛近代别墅建筑及其建筑群,在城市的形成发展中占据了重要的位置,是城市形态特征、城市景观特征和城市文化内涵的重要组成部分。青岛近代别墅建筑风格多样,绚烂多姿,其中保留下来的许多优秀作品,从今天看来,其设计和施工的水平仍有许多地方值得借鉴。近代别墅建筑群不仅有着特征鲜明的片区环境特色,而且与自然环境和谐相融,构成了青岛独特的城市景观特征。同时,青岛近代别墅以其多种多样室内、家具风格,揭示了不同国家不同时期的各种审美追求和生活习惯,表现了西方强势文化在不同时期对中国社会建筑的影响,具有较高的研究价值。然而,对于青岛近代别墅建筑还没有专业性的系统研究。在城市建设日新月异,城市特色逐渐衰微的今天,研究城市的地域和建筑历史文化,是人类保护环境实现可持续发展的重要任务,同时也是环境艺术专业所面临的重大历史课题。基于这个背景,本文以青岛近代别墅建筑和建筑群为研究对象,在大量实地调研的基础上,采用融贯的多学科交叉的研究方法,对青岛近代别墅建筑及其室内外环境艺术进行了系统的研究,以期管窥青岛近代别墅建筑环境艺术的发展历程、文化内涵和美学特征,为全球化背景下的地域性人居环境设计提供理论支持和现实依据,同时也为旧城改造提供基础资料和决策依据。第1章是论文的引导部分。以课题研究的背景和意义为出发点,对课题研究的对象作了概念的解析和范围的界定,明确了课题研究的内容和目的,分析了课题研究的国内外现状,并对课题研究的方法做了阐述。第2章是论文研究的主要理论基础。阐述了系统科学方法论和类型学的基本概念、方法,以及在本课题研究中的应用,从而确定了论文研究的主要思路。第3章研究了青岛近代别墅建筑艺术形成与发展的历史背景。梳理出与青岛近代别墅建筑直接相关的五个方面即自然因素、历史背景、人口因素、建筑文化、建筑法规、城市规划。第4章研究了青岛近代别墅建筑艺术各片区的景观艺术。在分析了其共同特征之后,着重从自然景观、街道景观、建筑景观、庭院景观四个方面分析了各片区的具体景观特征,并对八大关的景观艺术做了重点分析。同时,从现代规划设计的角度对各片区的居住景观艺术作出了评价。第5章研究了青岛近代别墅建筑形态特征和细部艺术。以不同历史时期的22个典型案例为研究的对象,利用类型学的方法分析了别墅建筑在不同历史时期的形态及其特征变迁。并总结出青岛近代别墅建筑形态特征和细部艺术的整体特征。第6章研究了青岛近代别墅建筑的室内环境艺术。以调研归纳和经典实例分析的形式解读了青岛不同历史时期的住宅室内环境艺术。着重分析了室内空间的界面设计、门窗等固定陈设设计和家具灯具陈设设计。并总结出青岛近代别墅室内环境艺术的整体特征。第7章研究了青岛近代别墅建筑的建筑师和营造厂。通过分析不同历史时期、不同国籍的11位具有代表性建筑师的个人履历和作品风格,反映出他们对建筑背景文化和本民族文化的利用取舍,为现代建筑师提供借鉴。通过分析近代别墅的建造程序,营造厂以及当时使用的建筑材料状况,反映出青岛近代建筑营造业的管理及施工素质和生产力水平。第8章对青岛近代别墅建筑及其环境艺术做出了价值分析和利用思考。分析了其所具有的独特美学价值和深远的历史文化价值。阐述了在近代别墅影响下的青岛本土地域现代建筑设计;针对近代别墅建筑环境艺术的美学价值和历史文化价值,阐述了从环境规划、建筑及室内设计、居住景观三个方面对地域性人居环境设计作出的思考。阐述了笔者教学与设计实践中对别墅建筑环境艺术的借鉴和利用,最后,对整篇论文作出结语,提出本文在研究过程中所得到的结论。

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 研究的内容和目的

1.2.1 概念解析及范围界定

1.2.2 研究的内容和目的

1.3 国内外研究的现状

1.3.1 对青岛城市建设的相关研究

1.3.2 对青岛近代建筑史的研究

1.3.3 其他城市近代别墅建筑的研究

1.4 研究的方法

1.5 本章参考文献

2 研究的理论基础

2.1 系统科学方法论

2.1.1 系统的概念

2.1.2 系统的属性

2.1.3 系统方法中的青岛近代别墅建筑及其环境艺术研究

2.2 类型学研究方法

2.2.1 类型学的定义及其特征

2.2.2 建筑学中的类型学理论

2.2.3 类型学方法与青岛近代别墅建筑的形态艺术研究

2.3 本章参考文献

3 青岛近代别墅建筑形成与发展的历史背景

3.1 青岛近代别墅建筑形成与发展的自然因素

3.1.1 自然地理环境

3.1.2 环境因素对建筑及其环境设计的意义

3.2 青岛近代别墅建筑形成与发展的人文因素

3.2.1 城市的建置与开埠

3.2.2 青岛近代城市形成的人口因素

3.3 近代建筑思潮的流变对青岛近代建筑的影响

3.3.1 1900年前后的德国建筑思潮与德占时期的青岛近代建筑

3.3.2 日本的"西化"与日占时期的青岛建筑(1914~1922,1938~1945)

3.3.3 北洋政府及国民政府统治时期的建筑思潮与近代建筑(1922~1937)

3.4 青岛近代建筑法规(1898~1949)

3.4.1 德占时期

3.4.2 北洋政府和国民政府统治时期

3.5 青岛近代城市规划与别墅片区的形成

3.5.1 青岛近代城市规划

3.5.2 青岛近代别墅历史片区的形成

3.6 本章小结

3.7 本章参考文献

4 青岛近代别墅片区的景观环境艺术

4.1 各片区景观构成要素的共同特征

4.2 观海山片区的景观特征

4.2.1 观海山的历史变迁及街区空间形态

4.2.2 道路景观特征

4.2.3 广场景观特征

4.2.4 建筑景观特征

4.2.5 庭院景观特征

4.3 观象山片区景观特征

4.3.1 观象山的历史变迁及空间形态

4.3.2 道路景观特征

4.3.3 建筑景观特征

4.3.4 庭院景观特征

4.4 信号山片区景观特征

4.4.1 信号山的历史变迁及街区空间形态

4.4.2 道路景观特征

4.4.3 建筑景观特征

4.4.4 庭院景观特征

4.5 小鱼山片区的景观特征

4.5.1 小鱼山的历史变迁及街区空间形态

4.5.2 道路景观特征

4.5.3 建筑景观特征

4.5.4 庭院景观特征

4.6 八关山片区的景观环境特征

4.6.1 八关山的历史变迁及街区空间形态

4.6.2 建筑及其它景观特征

4.7 八大关太平角片区的景观特征

4.7.1 八大关太平角片区的历史变迁及其空间形态

4.7.2 独特的道路景观特征

4.7.3 繁郁的绿地景观特征

4.7.4 风格各异的建筑景观特征

4.7.5 体现多元文化的庭院景观

4.8 黄台路历史街区的景观特征

4.8.1 黄台路历史街区的历史变迁及空间形态

4.8.2 建筑及其它景观特征

4.9 各片区居住景观艺术评价

4.9.1 和谐性与连续性

4.9.2 识别性与领域性

4.9.3 生态性与文化性

4.10 本章小结

4.11 本章参考文献

5 青岛近代别墅建筑形态及细部艺术

5.1 德占时期的德式别墅建筑实例

5.1.1 总督府邸(迎宾馆)

5.1.2 总督牧师官邸

5.1.3 伯恩尼克住宅

5.1.4 迪德瑞希住宅

5.1.5 德国盖尔普克亲王别墅

5.1.6 德占时期建筑形态及细部艺术总结

5.2 德占之后的日本人住宅

5.2.1 江苏路32号住宅

5.2.2 大学路52号住宅

5.2.3 江苏路19号坂井贞一位宅

5.2.4 观海1路4号住宅

5.2.5 黄台路72号过村定吉住宅

5.2.6 黄台路28号田兴三次郎住宅

5.2.7 沂水路2号甲松仓末雄住宅

5.2.8 德占之后的日人宅建筑形态及细部艺术总结

5.3 民国时期的中国人宅

5.3.1 齐东路2号丛宅

5.3.2 观象1路15号栾宅

5.3.3 观象1路9号马宅

5.3.4 齐东路8号卜宅

5.3.5 齐东路43号李宅

5.3.6 中国人宅建筑形态及细部艺术总结

5.4 德占之后其他外国人的住宅

5.4.1 毕娄哈宅邸

5.4.2 德国驻青领事官邸

5.4.3 涞氏宅邸——花石楼

5.4.4 克雷格宅邸

5.4.5 白少夫宅邸

5.4.6 外国人住宅建筑艺术总结

5.5 本章小结

5.6 本章参考文献

6 青岛近代别墅的室内环境艺术

6.1 德占时期的住宅室内环境艺术

6.1.1 概述

6.1.2 德国总督官邸——迎宾馆的室内环境艺术

6.2 德占之后的住宅室内环境艺术

6.2.1 日人宅室内环境艺术

6.2.2 中国人宅室内环境艺术

6.2.3 花石楼室内环境艺术

6.3 本章小结

6.4 本章参考文献

7 青岛近代别墅的建筑师与营造厂

7.1 青岛近代别墅的建筑师

7.1.1 德占时期德国建筑师

7.1.2 德占之后的日本建筑师

7.1.3 德占之后的中国建筑师

7.1.4 德占之后的其他外国建筑师

7.1.5 青岛市建筑工程师注册规则对建筑师的要求

7.2 近代别墅的建造程序与营造厂

7.2.1 建造程序

7.2.2 营造厂

7.2.3 建筑技术

7.3 本章小结

7.4 本章参考文献

8 青岛近代别墅建筑环境艺术的价值分析和利用思考

8.1 青岛近代别墅建筑环境艺术的价值分析

8.1.1 独特的建筑美学价值

8.1.2 深远的历史文化价值

8.2 青岛近代别墅建筑环境艺术的利用思考

8.2.1 青岛地域现代建筑设计的实践探索

8.2.2 对地域性人居环境设计的思考

8.2.3 教学利用与室内设计的实践探索

8.3 本章小结

8.4 本章参考文献

9 结论

图片来源

参考文献

详细摘要

参考文献

[1]青岛德式建筑及其室内环境艺术鉴析[J]. 王福云. 家具与室内装饰. 2005(03)

[2]试论建筑艺术的审美特征[J]. 李道先. 高等建筑教育. 2004(02)

[3]建筑类型学的理论与实践初探[J]. 程跃文,冯四清,王依涵. 合肥工业大学学报(社会科学版). 2003(05)

[4]居住景观基本特征探析[J]. 刘学军. 山西建筑. 2003(01)

[5]环境艺术学科发展方向与课程的科学设置[J]. 华晨,王懧. 装饰. 2003(01)

[6]试论青岛城市风貌的文化与美学价值[J]. 杨曾宪. 城市. 2000(03)

[7]浅谈青岛建筑[J]. 吉志强,雷治国. 山西建筑. 2000(03)

[8]国际建协第20届世界建筑师大会期间举办的展览一览表[J]. 世界建筑. 1999(06)

[9]迎接国际建协UIA第20届世界建筑师大会专栏如何参加第20届世界建筑师大会?[J]. 世界建筑. 1999(01)

[10]外廊样式——中国近代建筑的原点[J]. 藤森照信,张复合. 建筑学报. 1993(05)

建筑艺术博士论文范文参考

建筑艺术博士论文范文模板三:建筑艺术鉴赏原理研究

建筑设计不仅涉及到建筑物的功能问题,而且还涉及到美观的问题。功能问题是有一定标准可以衡量,但是美观的问题就众说纷纭,在当今的建筑实践中也表现出一定混乱。本文介入建筑艺术审美的研究,就是试图对建筑的美观问题做出一定的分析。本文从哲学和心理学层面来进行展开建筑审美原则的研究,本文采用方法是形而上和心理学上的方法。形而上的方法大多是采用逻辑方法(归纳和演绎)来进行论证和澄清本质与概念,心理学的方法采用认知原理和内省的心理方式来展开研究。首先本文对建筑的概念进行了理性分析得出“建筑是庇护所”的结论,同时,对当前流行的其他建筑本质论做了一定的批判。本文主要论点建立在“注意力节省”原则和“艺术是情感的表现”这些假设之上。研究的重心是在形式倾向建筑和情感倾向建筑。对它们做了划分的基础上,又参考了思维科学的研究成果,提出了逻辑思维和形象思维分别作为形式倾向建筑和情感倾向建筑的思维基础。在研究形式倾向建筑时,主要介绍形式美规律、逻辑思维的特点和建筑形式美的历史演变。在讨论情感倾向建筑时,主要介绍了情绪、记忆、形象思维等特点和艺术与情感之间的关系等等。通过对“艺术是情感的表现”的命题有关的心理学、思维学、记忆学和情绪学等等做了全面的探讨和论述。最后,运用上述的研究成果,对于当前建筑发展的动态,作了一定的分析和讨论,以明晰人们对建筑艺术的认识。

摘要

ABSTRACT

导论

一:本文选题的缘由、研究状况与研究方法

0.1 论文选题的缘由

0.2 国内外相关研究的状况

0.3 本文的研究方法

二:本文的理论构架和创新点的陈述

0.4 本文的理论构架和研究内容的介绍

0.5 本文创新点的陈述

第一章 建筑、艺术与建筑艺术

1.0 建筑、艺术与建筑艺术的概述

第一节:建筑本质

1.1.0 本节的内在逻辑关系

1.1.1 基于词源学上的分析

1.1.2 建筑本质

1.1.3 其它本质论的评论

1.1.4 建筑学学科的研究内容

1.1.5 本节小结

第二节:艺术本质

1.2.0 本节的内在逻辑关系

1.2.1 艺术的词源考证

1.2.2 艺术的用法考证

1.2.3 艺术本质

1.2.4 本节小结

第三节:情感倾向建筑

1.3.0 本节的概述

1.3.0.1 本节的绪论

1.3.0.2 本节的内在逻辑关系

1.3.1.形式倾向建筑

1.3.2 情感倾向建筑

1.3.2.1 情感倾向建筑

1.3.2.2 非建筑情感倾向艺术的评论

1.3.3 其它相关理论的分析

1.3.4 建筑的分类

1.3.5 本节小结

第二章 形式倾向建筑

第一节 形式的形而上学论

2.1.0 本节的内在逻辑关系

2.1.1 质料与形式的关系

2.1.2 质料与形式同命名的关系

2.1.3 艺术的形式

2.1.4 形式美内在构成

2.1.5 本节小结

第二节 形式美规律

2.2.0 概述

2.2.0.1 形式美研究历史

2.2.0.2 本节的内在逻辑关系

2.2.1 多样性的统一

2.2.1.1 多样性的统一

2.2.1.2 注意力节省原则

2.2.2 对称和均衡

2.2.3 韵律和节奏

2.2.4 比例系统

2.2.5 本节小结

第三节 形式美的思维基础

2.3.0 概述

2.3.0.1 本节绪论

2.3.0.2 本节内在逻辑关系

2.3.1 思维发生学

2.3.1.1 直观的动作思维

2.3.1.2 具象的形象思维

2.3.1.3 类化的抽象思维

2.3.2 形象思维和逻辑思维

2.3.3 形式美与逻辑思维

2.3.3.1 时代与思维环境

2.3.3.2 形式美

2.3.4 当代建筑和艺术实践的评论

2.3.4.1 艺术实践的评论

2.3.4.2 建筑实践的评论

2.3.5 本节小结

第四节 建筑形式美的演变

2.4.0 概述

2.4.0.1 本节绪论

2.4.0.2 本节内在逻辑关系

2.4.2 建筑形式美演变

2.4.2.1 木建筑

2.4.2.2 砖石建筑

2.4.2.3 钢筋混凝土建筑

2.4.2.4 钢+玻璃建筑

2.4.3 建筑与环境的关系

2.4.4 本节小结

第三章 情感倾向建筑

第一节:情感倾向建筑的生理基础

3.1.0 本节内在逻辑关系

3.1.1 记忆

3.1.1.1 记忆的概述

3.1.1.2 记忆的结构

3.1.2 情绪

3.1.2.1 情绪的概述

3.1.2.2 情绪的分化

3.1.2.2.1 快乐

3.1.2.2.2 痛苦

3.1.2.2.3 愤怒

3.1.2.2.4 恐惧

3.1.2.2.5 忧郁

3.1.2.2.6 焦虑

3.1.3 情绪的本质

3.1.3.1 人类“错觉”

3.1.3.2 情绪的评价机制

3.1.4 本节小结

第二节:情感倾向建筑的审美分析

3.2.0 本节内在逻辑关系

3.2.1 情绪与记忆

3.2.2 情绪与艺术家

3.2.3 情绪与思维

3.2.3.1 情绪与形象思维

3.2.3.2 情绪与逻辑思维

3.2.4 原生态情感与艺术情感

3.2.5 审美意识的内在分析

3.2.6 情感倾向建筑与情感

3.2.7 人类的情感发展状态

3.2.8 本节小结

第四章 建筑审美理论的实践运用

第一节:建筑审美理论

4.1.0 建筑审美理论

第二节:形式倾向建筑理论

4.2.1 形式倾向建筑理论

4.2.1.1 形式、功能和理念之间的关系

4.2.1.2 形式倾向建筑发展倾向

4.2.2 形式倾向建筑项目的分析

4.2.2.1 简洁的理性

4.2.2.2 复杂的理性

4.2.2.3 元素变异的“反理性”

4.2.2.4 手法变异的“反理性”

4.2.2.5 综合变异的“反理性”

第三节:情感倾向建筑理论的应用

4.3.1 情感倾向建筑理论

4.3.2 情感倾向艺术项目的分析

结语

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

参考文献

[1]建筑形式的视觉动力[M]. 中国建筑工业出版社 , (美) 阿恩海姆, 2006

[2]罗丹论艺术[M]. 团结出版社 , (法)奥古斯特·罗丹(AugusteRodin)述, 2006

[3]康德哲学讲演录[M]. 广西师范大学出版社 , 邓晓芒, 2005

[4]文德斯论电影[M]. 人民文学出版社 , (德)维姆·文德斯(WimWenders)著, 2005

[5]心的概念[M]. 商务印书馆 , (英) 赖尔, 2005

[6]安藤忠雄连战连败[M]. 中国建筑工业出版社 , (日)安藤忠雄著, 2005

[7]现代建筑语言[M]. 中国建筑工业出版社 , (意)布鲁诺·赛维(BrunoZevi)著, 2005

[8]后现代论[M]. 中国人民大学出版社 , 高宣扬著, 2005

[9]情绪心理学[M]. 北京大学出版社 , 孟昭兰主编, 2005

[10]论智慧[M]. 中国社会科学出版社 , 余华东著, 2005

以上是建筑艺术博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。