本文是一篇艺术论文,笔者采用文献研究法、观察分析法和实践研究法来对戏曲团扇应用于中国古典舞身韵女班的教学实践过程和组合建构的价值意义进行研究与总结。

第一章引言

一、选题意义与实用价值

从当前中国古典舞身韵服饰道具类课程体系的建设来看,“袖舞”和“剑舞”的教学训练已趋于成熟,而有关中国古典舞“扇舞”的研究仍处于初级阶段,其组合建构和实践教学的内容亦可作继续探索与深化研究。因此,本次教学实践选以戏曲旦行广泛应用的道具之一“团扇”为研究对象,在立足于团扇文化的基础上,从教学组合实践的角度对戏曲身段组合训练及其剧目表演中团扇道具的运用技法予以提炼、整理与归纳,选取部分具有高度训练价值并可适用于舞蹈的扇技动作,以“单一技法—短句强化—教学组合”的系统性教学结构为实践主体展开,将团扇的扇技与中国古典舞身韵的身法韵律相融合,继而应用于中国古典舞身韵的教学之中。以此来丰富中国古典舞扇舞的课堂教学,填补及扩充中国古典舞身韵女班的训练内容,强化其语汇的风格性,并为中国古典舞的剧目创作与表演提供多样的动作语言素材,使课堂教学能够与舞台创作相衔接,切实丰富构建和完善中国古典舞身韵的教学训练体系与课程建设,将中国古典舞的美学意蕴予以展现和发扬。

艺术论文怎么写

.................................

二、国内外研究现状

(一)戏曲团扇的教学研究

戏曲艺术中对道具团扇的套路动作做出过系统地整理与归纳,并将其进行教学实践的著作是川剧表演艺术家余琛老师在1999年出版的《川剧旦角身韵》①。在此教材中余琛老师将团扇的用法概括为“捏”、“接”、“握”、“转”、“倒”、“提”、“扶”、“弹”八字,皆以按八字用法编排成二十种团扇的单元动作造型,并将其在设有固定所属行当、人物造型、人物性格、节奏力度和具体情节的旦角身韵组合《冰纨助兴》中进行综合运用。在旦角团扇组合的训练中,余琛老师更加强调古典舞身韵中所提出的提、沉、开、合、冲、靠、含、腆等内在元素气息的运用,注重以“腰”为轴心的运动,而这种将“扇技”与“身法”进行融会贯通的做法为笔者在对中国古典舞身韵团扇组合的编排上予以重要帮助。

中国戏曲学院王诗英老师在2003年所出版的身段课教材《戏曲旦行身段功》②中将团扇的执扇拿法分为三类八种,着重强调执扇方法的准确,执扇手与徒手动作时的相互配合,团扇与人体的位置距离和角度,以及运用扇穗时所需注意的要领,而由此提出“舞扇先动穗”的运动法则。其所提炼出的三十个团扇套路动作的表演形式以“花旦”表演方法为主,在设置的具体情境中,将眼法、手法、步法协调配合并综合运用,突出团扇道具的风格特点和表演上的动作特征。王诗英老师将这三十个团扇套路动作进行串联而编创成的一套戏曲团扇组合,不仅至今仍在为各院校戏曲专业的师生所运用和学习,具有较高的训练价值外,还为团扇在中国古典舞身韵中的教学实践与研究提供了重要的价值参考。

上海戏剧学院戏曲表演专业教师,从事京昆花旦教学的姜凌老师在2019年出版的《京剧花旦表演训练》①的教材中也有对戏曲团扇道具用法的归结。在团扇的拿法上依据动作时扇柄的展示方向,主要分为“横握”和“竖握”两种;团扇的造型和动作则只分为“展扇”、“含羞扇”、“抱扇”、“背扇”和“绕穗扇”五种。相较于余琛老师和王诗英老师对团扇执法与用法的归纳,姜凌老师在此教材中对于戏曲团扇道具用法的总结则略要精简。

............................

第二章戏曲团扇道具的运用

一、戏曲团扇身段组合训练

在戏曲身段课堂中团扇道具课程一般被设置在本科阶段第一学年下半学期②,以作为承接第一学年上半学期徒手身段基础功的训练内容,并为第二学年上半学期折扇道具课程的学习打下扎实基础,所用组合教材选自王诗英老师自编的一套团扇组合。该组合中使用的是双面正圆形团扇,扇面直径24厘米,配以长度约30厘米长的扇穗③。王诗英老师对于团扇技法的整理与归纳首先是从道具自身的特征进行切入。团扇虽属平扇形无法收、展,但它拥有可独立于扇面用以持握的扇柄,所以团扇技法的重点就在于“如何执扇”,其也是衡量团扇动作是否美观和影响其表演效果的一个重要因素。是以,她总结出团扇三类(八种)的拿法(以右手执扇为例),具体分为:“夹扇(左夹扇,右夹扇)、握扇(直握扇,横握扇,倒握扇)和捏扇(直捏扇,横捏扇,反捏扇)”④。团扇道具的另一特点是拥有“穗体”部分,这同样是与折扇相区别的地方,因此“如何运用长穗”成为团扇技法训练的又一重点。遂以指出“欲要舞扇先动穗”⑤的发力要点,并强调手腕力量于扇柄之上分寸的控制对扇穗运转时的形态起关键性作用。

组合的构成是以两大训练重点为轴心,在其三类(八种)拿法的基础上去组编出团扇的“套路动作”,当中包括以造型性动作形成的“捧扇”、“斜抱扇”、“托指扇”;扇与身体部位相配合的“挡胸扇”、“护肘扇”、“肩托扇”;与扇穗有关联的“提穗扇”、“舞穗扇”和融参在其他团扇套路中的绕穗、飘穗;属于意象性动作的“扑蝶扇”、“探海扇”、“照扇”以及拟物性质的动作“鸟鸣式”等三十个团扇动作套路。又将一个一个组块性质的套路动作由身体的呼吸、惯性动势的带动、特定动作的设计或在某一动机的驱动下进行衔接,以形成完整的团扇组合。在实际的教学中,教师通常会先对团扇的拿法予以讲解,再将其中有技术难度的技巧性动作针对练习,最后从第一个套路动作开始进行串联式的学习与训练。这之中以“套路”为组合编排的结构方式,充分体现出戏曲身段所秉持的程式性特征。

............................

二、戏曲剧目表演中的团扇

戏曲舞台用扇跟使用其他道具一样有着严格的程式限定,什么身份的人物就持什么样式的扇子,不能随意搭配和调换。而以团扇做戏者多为旦行中的花旦、奴旦和贴旦,此类人物一般是社会地位相对不高、侍者身份的丫环、婢女形象,年龄亦偏小,性格活泼开朗、机智聪慧,通常与小姐、闺秀如影相随;少则为闺门旦、花衫或青衣所执。团扇与折扇虽同为戏曲剧目中所执道具扇之一种,而从舞台表演的使用范围来讲前者不如后者应用广泛,这或许是与道具自身的发展空间相关,因为团扇在技法难度上不如折扇复杂,且时常应用于表演中只是起到装饰意味的作用。但同样也有以执团扇深入人心、塑以典型角色形象者,如昆曲《牡丹亭》中的春香和京剧《红娘》中的红娘,二者在戏中对团扇技法的运用方面则颇为丰富和巧妙。是以,通过部分经典戏曲剧目为例,将对“团扇”在戏曲舞台表演中的功能和作用做如下分析:

第一,以符号性质作为揭示角色身份和情境营造的道具。在戏曲舞台中已形成“闺门旦、青衣多持折扇,花旦、奴旦多持团扇”的表演规律,且有闺门旦和花旦双方以各自所执折扇和团扇进行搭配的表演构成,如昆曲《牡丹亭·游园》中的杜丽娘和春香、荆州花鼓戏《站花墙·梳妆绣楼》中的王美容和春香等。对于观者而言,在此种表演程式的规范下会逐渐形成“执折扇者为闺阁小姐,执团扇者为婢媪”的认知判断,继而使其能够迅速明确所扮角色的身份地位,以一种符号性质来作为人物形象的外部标志。然而,程式是既定的,同时在不违背特定规律和要求的情况下,于一定范围内又是可变化的。在戏曲中团扇的定位本就是为女性所用的道具,所以也会出现闺秀和侍女同时执团扇的表演形式,如粤剧《白蛇传·情》之《钟情》一折中的白素贞和小青、越剧《西厢记·惊艳》中的崔莺莺和红娘(图1-1)等。虽然双方使用同一种道具,但基于符合身份的要求亦使表演呈现出动作风格的迥异。诸如,身为高门大户家女子的崔莺莺持团扇表演时需步态稳重、端庄典雅,技法以执扇造型性动作为主,而相较之未被过多礼节束缚且孩童秉性的红娘,则用团扇做戏时会更加随性自如,扇舞翩飞且灵活应变,这就使团扇在不同表演者手中被赋予鲜明的性格特征,也因技法侧重的不同显示出角色身份的差异。

.......................

第三章戏曲团扇应用于中国古典舞身韵的实践探索.........................10

一、单一技法的总结与归纳...........................................10

二、扇技与身法的相融配合...........................................12

第四章中国古典舞身韵女班团扇组合的教学实践...........................17

一、基础性训练组合.................................................17

(一)团扇单一技法.............................................17

(二)团扇短句强化.............................................19

第五章中国古典舞身韵团扇女班教学组合建构的价值意义...................26

一、促进团扇文化的延续与发展.......................................26

二、“以器练身”的教学与训练价值....................................28

第五章中国古典舞身韵团扇女班教学组合建构的价值意义

一、促进团扇文化的延续与发展

“团扇”是传承中国传统文化的重要媒介之一,古时除为日常纳凉和宫廷礼仪规制使用外,可于扇面之上汇集“诗、书、画”神韵风采,并与小说、歌舞、戏曲等多种文学和艺术形式相携,在历史变迁的沧海桑田间造就出绚烂多姿、璀璨闪耀的中国团扇文化。是以,在如今注重弘扬中国传统文化、复兴传统艺术的大环境趋势下,中国古典舞身韵团扇女班教学组合的当代建构选择以“身体”作为传承载体的方式,通过传统舞蹈的艺术形式来推动和促进已有团扇文化的延续与发展,并用以增强和加深中国古典舞的文化意蕴。

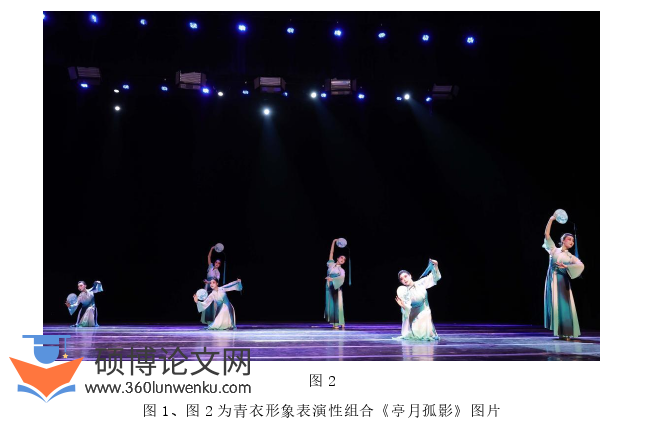

在本次团扇教学组合编创的实践中作以尝试的是对传统文化资源予以“形象转化”和“动态呈现”,将部分团扇诗词表述中的精神主旨与绘画作品中手执团扇者的体态风韵,用舞蹈性的身体语言形式进行立体式的展现。由于团扇“圆圆”的形制,古代诗人在诗词歌赋中多有将其比拟为“月”的象征手法,如“纨扇如团月,出自机中素”①;“团纱映似月,蝉翼望如空”②;“团扇如明月,动摇微风兴”③等。而作为比拟对象的“月”,在中国传统文化的隐喻中又被引申为亲人或爱人间的“思念”、“团圆”之意。据此给予笔者以团扇动作编创于启发,将手中团扇视为月,一手执扇正捏,一手兰花掌靠于扇顶,下肢为踏步位,身体在旁提体态下双手往斜上远处推去,眼看扇面并寄情于它,形成“望月式”舞姿造型(图3-1),并作为切合所塑人物情境下内心感伤思绪的外化表达应用于团扇综合表演性组合《亭月孤影》中,其既符合塑造人物形象所需,又保留了团扇诗词的符号内容与情感信息。像“扇裁月魂羞难掩”①;“娇多爱把齐纨扇,和笑掩朱唇”②;“回持掩曲态,转作送风声”③等诗句中的“掩”一字突出用团扇作“掩盖”、“遮挡”的行为用途,即可掩“羞情之色”也可掩“身形风姿”,故将诗词文字里所描述的这种生活现象转为舞姿形象并吸收进组合创作之中,形成“遮面扇”、“挡胸扇”等团扇造型动作。

艺术论文参考

............................

结论

对于本次教学实践研究的展开,选择重新回归孕育出中国古典舞身韵的沃土——“戏曲”艺术中进行再发现与再挖掘,将其在身段训练和舞台表演中灵活运用的道具“团扇”作为研究对象予以提炼,以舞蹈本体的视角,以中国古典舞身韵动作形式的风格特性与审美范式对其进行吸收和编排,使之应用于中国古典舞身韵的课堂教学之中,从而实现中国古典舞身韵团扇女班教学组合的当代建构。

在教学实践中所涉及到的难点主要是在于将戏曲团扇进行提炼与整理的这一过程实施,以及其道具技法与古典舞身韵的身法动律相融的身体实践探索路径。同时,在整体中国古典舞身韵女班团扇组合的教学实践呈现上,其身体语言的动作形态要与戏曲舞蹈相区别,以期在继承的基础上达到“为我所用”。因此,笔者在实践前期首先明确的两点就是要从传统戏曲中“保留什么”和“剥离什么”的问题,在对其有清楚的认知和确切的目标后再进行实践路径的开展。团扇从戏曲到中国古典舞身韵的过程转化分为三个阶段:一是技法提炼——对单一技法的总结与归纳。于前人研究基础上对团扇的执扇方式予以筛选、总结和规整,从戏曲团扇技法中选取具有高度训练价值和技巧性的扇技,做规格和要求上的细化与整理,并根据团扇拿法的分类从其道具本体运用的角度去创造技术形态以形成团扇单一技法的内容;二是整合编创——扇技与身法的相融配合,找寻二者间彼此可以相互关联的某些规律条件,通过团扇执扇方式与舞姿造型的结合和团扇扇技与身韵动作的匹配来完成基础性组合的建立;三是形象挖掘——典型化人物形象的塑造,选择综合运用团扇技法和动作来对戏曲中执团扇形象者和其他相符的角色予以塑造,形成表演性组合的教学内容。最终作为教学实践研究的结果呈现构建出中国古典舞身韵团扇女班的教学组合,其组合性质分为两类:一是“基础性训练组合”,包括执扇组合和云、盘扇组合、综合扇技组合、长穗团扇技巧组合四个。以“单一技法—短句强化—教学组合”的教学步骤进行训练,突出功能性的训练价值;二是“综合表演性组合”,分为青衣形象塑造组合《亭月孤影》和花旦形象塑造组合《彩蝶翩舞》。教学过程是经由“认知角色—体会角色—塑造角色”三步骤予以实施,突出表演性的训练价值。从中国古典舞身韵训练的角度为出发点,根据不同性质的组合,明确不同的教学内容、教学要点与训练目的,为此体现组合建构的价值意义.以望为推动中国古典舞身韵的课程建设与发展尽自己的绵薄之力。

参考文献(略)