第一章 艺术审美功能论概观

一、艺术功能与艺术审美功能论

(一)艺术的概念

1.艺术源于社会生活

艺术作为人类的活动之一,是怎样产生的,其源泉是什么?艺术与人类的社会生活有着怎样的关系?这是揭示艺术本质必须面对的核心问题。

马克思唯物主义哲学的基本观点在于物质是意识的本源,意识是对物质的反映。马克思、恩格斯说:“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已”①。列宁说:“物、世界、环境不是依赖于我们而存在的。我们的感觉、我们的意识只是外部世界的映像。不言而喻,没有被反映者,就不能有反映”②。艺术作为人类头脑活动的产物,必然也是源于社会物质生活,是对社会物质生活的反映。

一切艺术作品都来自社会生活,都是对社会生活的反映。艺术作品从构成上来说,由形式和内容两部分组成,其每一组成部分都与一定的社会生活必然地联系在一起。《弹歌》全诗仅 8 个字:“断竹,续竹,飞土,逐宍”。意思是,砍伐野竹,连接野竹,打出泥弹,追捕猎物③。这是一首相传黄帝时代的诗歌,写出了从制作工具到进行狩猎的全过程。那时候没有剥削、没有压迫,那单调、短促的节奏,那单一的结构和素朴的语言,都是当时运用简陋生产工具劳动的情景的反映,也表现出了原始先民与自然斗争的豪迈气概,其内容和形式都来自原始社会人们的狩猎生活。再看春秋时期大教育家孔子整理的《诗经》中的《小雅·鹿鸣》:“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。视民不恌,君子是则是效。我有旨酒,嘉宾式燕以敖。呦呦鹿鸣,食野之芩。我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴,和乐且湛。我有旨酒,以燕乐嘉宾之心。”这首诗自始至终洋溢着欢快的气氛,描写了殿堂上嘉宾的琴瑟歌咏以及宾主之间的互敬互融之情状,这是奴隶制等级社会中贵族生活状态的反映。艺术来自社会生活,社会生活是艺术的源泉,而且是唯一的源泉。深入生活、参与社会实践是艺术创作的必经途径。

.........................

二、艺术审美功能论的历史回溯

(一)早期“模仿”说中的审美观念

1.柏拉图的模仿说

在对艺术审美功能论有着较为重大影响的理论中,最早可以追溯到模仿说。 柏拉图认为除了现实世界之外,还存在着一个理式世界,理式世界与真实世界相互独立,它之中存在的所有事物都是按照客观规律所形成的事物的本真或者原型。就以我们常见的家具中的床为例,柏拉图认为木匠所做出的床是模仿床的理式做出的,床是理式世界中的床在现实世界的一种表现,而艺术家所绘制的床则是模仿现实世界来绘制出来的,由此可见所有的事物都来源于理式世界,理式是绝对权威无可置疑的,它就是万物的源头,并且是静态的①。

柏拉图认为现实世界中的所有事物,无论是工匠所制成的事物,还是艺术家所模仿的事物,其归根结底最终的源头都可以追溯到理式世界中,人所获取知识的方式则是唤起自身对理式的回忆,来掌握最核心最根本的知识。相对于工匠所制成的实用的物品,艺术品只是模仿着现实世界的事物制成的,它是现实世界的模仿物,更是理式世界模仿物的模仿物,因此它只能够得到理式世界中事物一部分的特征,从这个角度来说,艺术品主要的目的除了欺骗世人之外,也仅仅只有使世人产生愉悦的作用罢了。

从柏拉图的论述中,我们可以看出这一时期艺术推崇的是一种镜式的艺术,那就是模仿,就正如镜子的内外两端,一端是理式世界,一端是现实世界,现实世界是理式世界的对称,而艺术品又是现实世界通过镜子的折射所创造的作品,他们之间都是存在着模仿的关系,都是理式世界在艺术界的投射,但是随着时代的逐渐发展,这一观点也逐渐失去了权威,直到福柯宣称镜子已经失去了被投射的母体,表象失去了原型,这种延续多年的艺术理论才逐渐消逝。

艺术博士论文参考

第二章 艺术与美二者关系的历史流变与审美理想的失落

一、艺术与美二者关系的历史流变

对于艺术史发展的断代,是学者们研究的重点,也是随着时间发展的,十九世纪,黑格尔提出象征艺术、古典艺术和浪漫艺术三段论,20 世纪,柯林伍德提出巫术艺术、娱乐艺术和真正的艺术三段论,站在二十一世纪的视角,人类艺术史大致可以分为原始、古典、现代三个阶段。

(一)原始艺术:似乎形同陌路的开始阶段

原始艺术是人类史前时期的艺术,是氏族时代巫术和崇拜的艺术表现,贡布里希曾经对原始艺术进行了细致研究,将其区分为现代未开化地区艺术、人类早期艺术以及非专业艺术三种。现代未开化地区以撒哈拉南部的非洲黑人、欧洲爱斯基摩人等,人类早期艺术即欧洲各国的绘画和雕刻早期发展史,非专业艺术顾名思义,从这个维度来说,原始艺术既是时间上的维度,也是一种艺术形态维度。

原始艺术的创作动力来自巫术和原始宗教、生殖及生产和娱乐等,基本属于主观的即兴创作,还未诞生技术理念,主要有崇拜和象征两个特点。

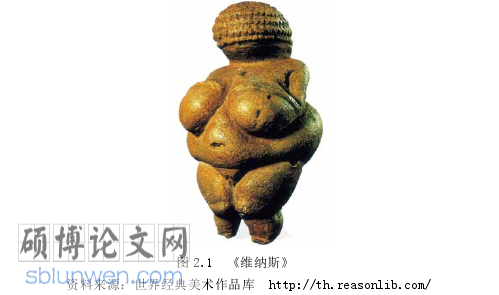

一是崇拜,即对巫术、宗教、生殖的崇拜,这是由原始社会低生产力决定的,从威伦道夫的维纳斯(见图 2.1)我们可以看到,该作品突出的是女性的生理结构,对女性的乳房、腹部、大腿等进行了夸张地表现。按今天的欣赏尺度,我们很难把她和美联系在一起,但是它(巨大的乳房,肥硕的腹部,粗壮的大腿等)体现了原始先民在那样一个蒙昧时代对母性生殖能力的崇拜。

艺术博士论文怎么写

二、现代、后现代艺术中真与美的对抗

进入新时代,无论是原始、古典还是现代及后现代艺术,都应当是我们学习研究的对象,特别是对于现代及后现代艺术来说,其表达方式主要是对古典主义的一种否定和反动,以唯我主义和个人主义的标新立异向固有的形式和既定的规范挑战,这种挑战中一方面丰富了艺术表达,一方面也造成了真与美的对抗。

对于中国人而言,我们常常说的一个词便是中庸。中庸这个词被很多人奉为圭臬。它展现着儒家的处世哲学。我们常常说中庸,那么中庸指的到底是什么意思呢?“子曰:舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,斯以为舜乎”对于这段话,程颐是这样理解的:“不偏之谓中,不易之谓庸。”

中庸的理解我们可以这样看,它指的是儒家的一种价值思想,而不是认知思想。因为从认知角度来说真理是没有办法折中的。对就是对错就是错,但是从价值角度来说,可以通过一种折中的方式平衡各方面的需求,从而达到一个和谐的局面,或者可以说中庸之道的概念便是和谐。孔子也曾经有过这样的说法:“中庸之为德也,其至矣乎!”②由此可见,在面对现代和后现代艺术的发展过程中,善于使用儒家中庸的眼光来观察真与美的关系,或许会有一些新的发现。

中庸之道的核心思想是和谐。度即和谐的另一种解释,对度的把握是艺术创作的重要标准。真与美本是一个和谐的统一体,对艺术作品的最高评价莫过于真与美的统一。

然而,在部分现代与后现代的艺术作品里,真与美却形成了一种对抗的关系。很多艺术作品,包括架上的及行为的等等无论从内容题材还是从画面,都是绝对真实的。既然如此,为什么会形成真与美的对抗呢?真的东西为什么不美了呢?这也是从我们从传统文化角度来审视这个问题的原因,即在度的把握上出现了问题。例如,在公共空间展示枪机、血腥、暴力在美术馆、展厅等公共空间公开展示性行为的行为艺术图等等这些所谓的艺术,其所反映的绝对是人类社会的现实问题。然而,对问题的表达方式有很多种,不管如何反映,都要把持住度的原则,否则便是过犹不及。真与美再向前迈一步,便是丑与恶。

..........................

第三章 新时代艺术审美功能论的补充与完善 ................................. 89

一、新时代艺术审美功能论的时代之维 .................................... 89

(一)艺术边界的拓展................. 89

(二)祛魅的需求................................ 89

第四章 新时代艺术审美功能论与社会主义核心价值观的互动 .................. 118

一、社会主义核心价值观的审美向度 ..................................... 118

(一)社会主义核心价值观的美学基础.................................. 118

(二)社会主义核心价值观的美学内涵.................................. 119

第五章 新时代审美价值的重振路径 ........................................ 139

一、新时代审美价值的再发现 ........................................... 139

(一)生活审美的升华................................................ 139

(二)生态审美的转向................................................ 140

第五章 新时代审美价值的重振路径

一、新时代审美价值的再发现

(一)生活审美的升华

生活审美化这一理论,最早出现在后工业社会的欧美发达资本主义国家,后现代理论家,韦尔施费瑟斯通、贝尔、杰姆逊、波德里亚、胡塞尔、海德格尔等,就生活审美都做了深入研究,揭示了生活审美的相关特征。尼采对生活审美这一观点也有阐释,他强调,人应该是生活的诗人,主张“艺术不应该只限于少数人和特定的场所,而应成为普通人的日常生活①”。审美主义的代表王尔德,也曾指出,“生活就是最伟大的艺术”。佩特和王尔德的主张对生活艺术化、审美化产生了重要影响,但这只能是生活审美化早期的思想萌芽。日常生活审美化作为一个明确的概念提出,始于英国社会学家迈克费瑟斯通于 1988 年四月在《中西生活审美呈现》的演讲,文中指出了日常生活审美在当时研究状态下所能被人们解读到的三种呈现方式。第一是指那些艺术的亚文化,既追求消解艺术与日常生活之间的界限。第二是指将生活转化为艺术作品的谋划。第三是指充斥于当代社会日常生活的迅捷的符号和影像,消费社会通过影像再生产着人们的欲望。消解实在和影像之间的差别。生活审美是建立在后工业化阶段,物质生产极大丰富的基础上,由此可见,其与早期生活审美萌芽阶段,存在着条件方面的巨大区别。生活审美本身就具有与生俱来的物质性,例如建筑的装饰、公路,公园、居家环境,生活用品等等,从大到小一系列审美必然是以物质为基础的,各种产品一旦披上美的外衣,就会价格大幅上涨,道理很简单,符号价值增长了,人们消费的不只是产品,还有符号。生活审美在我国作为一种文化现象,学者们意见是有分歧的,陶东峰,王德胜等持支持与开放的态度,而鲁枢元教授则提出了质疑,其核心不外乎沉溺于消费主义的中国大众,由于物质生活水平地提高,越来越不关心自身的政治权力,公民权利,他们对于公共领域的重大问题视而不见,沉浸在自己的日常生活中。正如美国学者理查德舒斯特曼的顾虑,“人们对娱乐的需要胜过对责任义务的承担②”,一针见血地指出了其消费基础的本质。虽然如此,但是我觉得我们也只是发现了生活审美的表层现象。

..............................

余论 回归主流──艺术的根本目的在于为人们提供纯粹的审美关怀

审美作为艺术的核心功能,是我国当下的历史性选择。天下大事,分久必合,合久必分,艺术与美的关系也是如此,在经历了分分合合之后,发展到了一个全新的历史时期,艺术重回审美的呼声高涨。我国作为一个发展中国家,在很长一段时间内,艺术创作领域受西方现代、后现代主义艺术思潮中消极因素的影响,出现了很多乱象,应该说跟在西方后面跑了几十年,冷暖自知。正如习近平总书记所言,改革开放以来,我国文艺创作迎来了新的春天,产生了大量脍炙人口的优秀作品。同时,也不能否认,在文艺创作方面,也存在着有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象,存在着抄袭模仿、千篇一律的问题,存在着机械化生产、快餐式消费的问题。在有些作品中,有的调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史,丑化人民群众和英雄人物;有的是非不分、善恶不辨、以丑为美,过度渲染社会阴暗面;有的搜奇猎艳、一味媚俗、低级趣味,把作品当作追逐利益的“摇钱树”,当作感官刺激的“摇头丸”;有的胡编乱写、粗制滥造、牵强附会,制造了一些文化“垃圾”;有的追求奢华、过度包装、炫富摆阔,形式大于内容;还有的热衷于所谓“为艺术而艺术”,只写一己悲欢、杯水风波,脱离大众、脱离现实。凡此种种都警示我们,文艺不能在市场经济大潮中迷失方向,”更不能“以洋为尊”、“以洋为美”、“唯洋是从”,把作品在国外获奖作为最高追求,跟在别人后面亦步亦趋、东施效颦,热衷于“去思想化”、“去价值化”、“去历史化”、“去中国化”、“去主流化”那一套,绝对是没有前途的!。习近平总书记一针见血的指出了我国文艺领域存在的问题。随着几十年的发展,我国昂首阔步走进了新时代,中华民族的伟大复兴呼之欲出,国家的民族自信、文化自信随之增强,我们开始审视我们几十年的艺术发展,诸如前文所提到的林林总总,丑陋的、恶心的、自我戕害的、哗众取宠的等等,他们严重影响了人们的视听与认识,也严重污染了我国的社会主义艺术氛围,他们不利于中华民族软实力的提升,也有悖于我国社会主义精神文明建设的方向,是时候统一认识、确立我国崭新的艺术发展方向了。习近平总书记在新时期文艺座谈会上的讲话精神,就明确地为我们指明了道路,“追求真善美是文艺的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心,让人们的灵魂经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美”。也就是艺术的根本特性就是其人民性,艺术的根本目的在于为人们提供纯粹的审美关怀,正是在此基础上我们提出了新时代艺术审美功能论和审美价值的重振。

参考文献(略)