本文是一篇MPA论文,本文针对区域大气污染协同治理困境,提出应从强化府际协同意识和认同感、加强府际协同法律制度保障和机制建设、拓宽协同治理参与途径四个方面实现协同治理的进一步优化,力求为各级政府更加系统地认识区域大气污染治理,推动地方政府协同共治提供可行性解决建议。

第1章 绪论

1.1研究背景与研究意义

党的十八大以来,区域协调发展进入新时代,党中央高度重视区域协调发展,确立了京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等区域重大战略,推动我国区域协调发展迈上更高水平。党的二十大将区域协调发展摆在促进高质量发展的重要战略位置,指出要“深入实施区域协调发展战略和区域重大战略,推进京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展,推动黄河流域生态保护和高质量发展”。科学提升区域治理体系和治理能力现代化水平,对于加快社会主义现代化建设步伐具有重大现实意义。

对于协调发展而言,把握好污染攻坚和协同治理之间的关系尤为重要,生态环境保护是实现区域协调可持续发展的前提,区域协同治理是应对环境污染的内在要求。长久以来,经济社会联系日益紧密、生产要素跨域自由流动、工业化城市化快速推进以及区域经济一体化进程加快带来了多样性的区域生态环境治理问题。我国当前正处于应对环境污染、加强生态文明建设的攻坚期。2023年是“十四五”规划承前启后的一年,要持续打好污染防治攻坚战,进一步推进生态文明建设。党的二十大报告系统总结了新时代十年生态文明建设已经取得的成就,同时提到,到2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现。要深入推进环境污染防治,持续深入打好蓝天保卫战,加强污染物协同控制,基本消除重污染天气。2023年3月,第十四届全国人民代表大会第一次会议上发布的政府工作报告中指出,过去五年,生态环境明显改善,五年来加强大气污染治理和生态建设,实行区域大气污染联防联控,对多污染物进行协同共治,地级及以上城市空气质量优良天数比例达85%、上升4个百分点。

MPA论文怎么写

.........................

1.2国内外研究综述

在区域治理模式研究方面,聚焦区域治理模式区域治理发展的现实情境,关注成功的治理实践,探索并总结经验,发挥不同地区的特色,都是形成符合条件的区域治理模式的条件。曾建元(2006)在西方区域治理经验的基础上,结合我国区域治理实情,提出了治理主体在区域治理发展的不同阶段会采取相应不同的治理模式。他以台湾区域治理为例,叙述了先以法制结构增加地方自治组织的区域合作交流,而后形成了特色区域治理机制。良性有序互动在很大程度上有利于积累社会资本①。也有学者认为我国区域治理模式可以划分为中央主导、平行协调和多元驱动三种模式,且始终在不断演进。在不同阶段,治理主体发挥的作用不同,有不同的治理动力和治理类型。

在区域治理对策研究方面,国内学者们从不同角度得出了区域治理对策。魏向前(2016)从整体性治理角度出发,重视政府组织与非政府组织之间的良性互在区域治理模式研究方面,聚焦区域治理模式区域治理发展的现实情境,关注成功的治理实践,探索并总结经验,发挥不同地区的特色,都是形成符合条件的区域治理模式的条件。曾建元(2006)在西方区域治理经验的基础上,结合我国区域治理实情,提出了治理主体在区域治理发展的不同阶段会采取相应不同的治理模式。他以台湾区域治理为例,叙述了先以法制结构增加地方自治组织的区域合作交流,而后形成了特色区域治理机制。良性有序互动在很大程度上有利于积累社会资本①。也有学者认为我国区域治理模式可以划分为中央主导、平行协调和多元驱动三种模式,且始终在不断演进。在不同阶段,治理主体发挥的作用不同,有不同的治理动力和治理类型。 在区域治理对策研究方面,国内学者们从不同角度得出了区域治理对策。魏向前(2016)从整体性治理角度出发,重视政府组织与非政府组织之间的良性互

........................

第2章 区域大气污染府际协同治理概念与理论基础

2.1区域大气污染府际协同治理的概念

在西方,经济学界定的治理概念主要从委托代理和交易成本角度出发设计组织制度,治理被认为是一种可以衡量组织效率的实践,相应的制度模式包含市场制和官僚制等治理制度。全球治理委员会对于治理的理解是公共组织和私人组织管理社会公共事务的实践过程,认为治理源于自组织间的管理网络,相较于市场制和层级制不同。之后,学者们从不同角度提出了对治理的理解。20世纪90年代,斯托克从公私部门的权责不清、不同机构之间的伙伴关系、政府任务和治理手段等方面对治理进行了相关论证。21世纪初,彼得斯提到了治理与政策的关系,治理是掌舵,同时也是理论,政府在其中起到至关重要的作用。在传统治理理念的基础上,应着重于分析治理实践的困境,不同组织部门结构的复杂性制约了治理合作的进行。然而库伊曼主张治理产生于行动者之间的互动,显而易见在多种互动模式下形成了不同的相互作用。行动者通过制定决策以及履行制度安排来行使自身权利,以达到最终完成治理绩效的目的。中国学者俞可平主张治理是和统治不同的,治理强调对于权力的行使和运用。也有学者提出治理是围绕主体权力、责任和利益之间的制度设计,其过程复杂且始终处在变化中。

.......................

2.2区域大气污染府际协同治理的理论基础

德国学者Hermann Haken首次提出协同理论,主要指系统由多个子系统构成,各个子系统之间彼此作用且相互影响,强调子系统协调合作,能够使系统在质和量方面达到“1+1>2”的效果。协同有助于让整个系统变得更加稳定有序,从而达到整体优化的效果。协同治理,以协同理论为基础,是协同理论和治理理论相结合的衍生理论,强调主体间相互协调合作以达成共同目标。安塞尔认为,在公共管理领域,协同治理是一种两个及两个以上主体间形成共识性决策的制度制定与管理,所有利益相关者都可以参与公共政策的制定和执行。协同存在于政府间、政府部门间、政府与非政府组织间等等。约翰斯顿等学者论述了协同治理理论的模型设计,指出了协同治理过程是始终处在运动变化中的,并形成了不同的协作主体之间的协作关系。

2012年,埃默森和纳巴奇提出了一个系统化的协同治理框架(The Collaborative governance regime),由系统情境(System context)、驱动因素(Drivers)、协同动力(Collaboration dynamics)、协同产出(Actions)和协同结果(Outcomes)组成,这五个维度之间彼此相互作用、相互影响。2015年,得到进一步扩展和完善。在埃默森的论著中,该框架被应用到大量案例中,系统论述了在不同的具体领域和特定问题下的内部协同动态和效果,为协同治理实践提供了多角度分析。埃默森和纳巴奇认为协同治理是一个复杂的动态的系统,重视治理情境、结构、过程和结果。同时,他们借鉴了新制度主义,强调治理过程的规范性和多元主体的参与性,认为协调合作是实现公共利益最大化的有效途径,只有治理主体之间相互合作,共同参与管理社会公共事务,才能更好地提供公共服务。

.........................

第3章 区域大气污染府际协同治理体系的分析框架 ........................ 23

3.1 影响区域大气污染府际协同治理的主要变量 ............................ 23

3.1.1 制度供给 .............................. 23

3.1.2 协同动机 ......................... 24

第4章 我国区域大气污染府际协同治理的实证分析 ........................ 35

4.1 京津冀区域大气污染府际协同治理实践探索 ............................ 35

4.1.1 京津冀区域大气污染府际协同治理的组织分析 .................. 36

4.1.2 京津冀区域大气污染府际协同治理的动力分析 .................. 37

第5章 区域大气污染府际协同治理的现实困境 ................................ 45

5.1 协同治理体制机制不完善 ................................... 45

5.1.1行政分权和财政分权体制阻碍合作........................... 45

5.1.2 法律制度和协调机制缺位 ............................. 45

第6章 优化区域大气污染府际协同治理的对策建议

习近平总书记指出,“绿水青山既是自然财富、生态财富,又是社会财富、经济财富”,阐明了绿色发展的重要意义,保护大气环境有助于经济社会发展,两者之间是相辅相成的。政府部门要坚定政治立场,以新发展观为指导,培养并树立区域大气污染的协同治理理念,充分认识到通过破坏大气环境去追求经济发展是严重错误的想法,坚持人与自然和谐共生才是正确的发展道路。推动深入学习并践行绿色政绩观,算长远账,杜绝虚假政绩等现象,认真对待绿色考核体系,落实党政同责,重视大气环境保护价值和生态文明建设。坚持以高质量发展为目标,对于落后的排污企业,一旦过量排放大气污染物,要敢于亮剑,避免简单化地参与治理,促进生产方式转型升级。积极推动协同治理、合作互助理念,加强自身对于协同治理的意识,打破只注重结果的惯性思维,正确认识到区域大气污染问题的复杂性,强调地方政府之间、政府部门之间等共同参与,让大气污染治理形成合力。坚持系统观念,把握系统的性质特点和内在规律,围绕大局树立整体意识,凝聚共识,兼顾各方利益,方能促进区域协调发展。区域协调发展,要在符合各地区实际情况的基础上,统筹各地区的优势和资源禀赋,形成区域内不同地区开放包容、相互依赖、共同促进的良性互动关系,致力于解决地方保护主义、地方政府协同治理能力不足、发展不均衡不可持续等问题,为新时代我国区域高质量协作发展提供重要动力。

MPA论文参考

.......................

结论

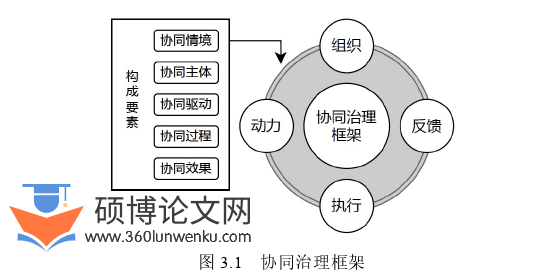

区域大气污染府际协同治理体系是彼此相互联系和相互促进的因素构成的复杂性有机体系,由协同情境、主体、驱动、过程和效果构成,受制度供给、协同动机、共同目标等影响。研究区域大气污染府际协同治理,要从组织—动力—执行—反馈框架着手,围绕政府协调合作的组织过程、激励约束作用下的动力形成、协同行动的执行和协同效果的反馈等方面进行分析。

京津冀区域大气污染协同实践对我国区域大气污染府际协同治理实践提供了经验借鉴。深化区域大气污染联防联控联治,必然需要依靠协同治理来形成大气环境保护合力。尽管当前我国在区域大气污染防治上已经取得了初步成效,但地区间的府际协同体系仍然有待健全。地方政府在行政财政分权体制和法律规范不足的背景下,容易存在地方本位主义的态度。协同组织过程中,政府主体之间的责任难以厘清,协调合作组织也缺乏权威性和规范性。另外,地方政府及政府部门之间拥有不同的发展目标和权责体系,无法避免协调合作中的利益矛盾,且在交易成本和合作风险的约束下合作动力不足。政府为了兼顾自身利益和任务指标的要求,协同执行出现策略性避责行为。同时,治理实践缺少多元主体的有效参与。区域生态利益分配不均衡和绩效考核制度欠规范也使协同结果的反馈受到影响。最后,本文针对区域大气污染协同治理困境,提出应从强化府际协同意识和认同感、加强府际协同法律制度保障和机制建设、拓宽协同治理参与途径四个方面实现协同治理的进一步优化,力求为各级政府更加系统地认识区域大气污染治理,推动地方政府协同共治提供可行性解决建议。

参考文献(略)