本文是一篇MPA论文,本文所研究的是政治晋升激励对政府环境治理方面的影响,本研究从政府的角度给出了相应的建议,一方面,政府应当设立合理的晋升机制,完善环保考核方案,能够积极地为官员们的环保行为提出明确的激励制度,不断地提高政府环境治理能力,让企业、公众和社会组织积极的参与到环境治理的过程中来。

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1研究背景

改革开放初期,我们国家为了促进经济的发展和生产力的提高,在很长的一段时期里,官员的政绩评估和考核重要标准之一是地区经济发展的速率,甚至一度出现“唯GDP论”的现象,实现经济的快速发展成为官员们追求的首要目标,地方政府对政绩的扭曲认识使得资源和环境沦为了牺牲品。我国能源结构长期以煤为主体,加上大量的工业废气和机动车尾气,导致大气污染日趋严重;大量的工业及生活污水入湖,已造成城市内四分之三以上的湖区处于富营养化状态,并且这一现象还在不断加剧;生活垃圾的任意处理令“垃圾包围城市”的现象日益严重,我国已成为全球生活垃圾处理压力最大的国家之一;植被和自然被破坏也为我们带来了荒漠化与土壤侵蚀等一系列的问题。在努力推动经济进步的同时,我国也面临着一些重大的环境问题,这些问题不仅影响了居民的生活质量,而且也阻碍生态中国战略目标的实现。

提高政府环境治理能力,对解决环境污染问题至关重要。为了应对环境恶化和保护生态平衡,我国在1995年的中央会议上,提出转变经济增长模式,完成从粗放到集约的转变,更加注重经济发展质量和水平。十八大以后,习近平同志在“中国梦”中提出了“建设美丽中国,迈入生态文明新时代”这一要求。2014年4月,经过25年修订的《环境保护法》出台,被誉为“史上最严”的环保法律。十九大报告也指出,要坚持绿色发展理念,把绿色化放在与新型工业化、城镇化、信息化、农业化同等重要的位置。2018年3月,十三届全国人民代表大会第一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》将“生态文明”“美丽中国”等理念载入《宪法》,为我国的生态文明建设提供了重要的法律依据。《“十四五”循环经济发展纲要》也指出,要针对当前循环经济发展中出现的突出问题,从法律、法规、政策、标准、技术、技术支撑、资源回收等方面入手,从整体上提高循环经济发展的层次。从多项国家的重要举措可以看出,绿色发展已经成为了国家长期坚持战略,也是美丽中国目标实现的必由之路。

MPA论文怎么写

................................

1.2 文献综述

1.2.1政府环境治理国内外相关研究

(1)环境治理的责任主体

西方国家是最早实现工业化的国家,环境问题暴露得也比我国要早一些,所以西方国家很重视对政府环境治理的研究,国外关于环境治理问题的研究,大多集中在中央与地方之间的权力分工上。国外学者Wouters(2013)认为环境和生态治理是地方政府的责任,但是需要“从上到下”建立一套系统的、由外而内的民主的决策体系,这有助于推进环境治理工作的进行[1]。Tyler与Craig(2017)讨论了在环境治理中公共管理者们要怎么确定自身的角色定位,从而能够充分发挥中央政府和地方政府的协同治理[2]。Richard(2022)则提出环境治理是地方政府所必须承担的责任,地方政府可以通过政策的实行来发挥其在环境治理中的积极作用[3]。Yousefzade和Mahdavian(2021)利用伊朗各省在2005年至2015年的数据面板进行了详细的实证分析,研究结果表明地方政府和中央政府的分权是可以改善区域生态环境质量的[4]。Luisa(2016)通过案例分析发现在政府体制中,宪法规定了中央与地方两级均有权力,但是在实践中,权利的配置存在着不同程度的差别和不均衡[5]。Heberer(2011)也认为尽管地方政府之间存在着“协商”的余地,但是中央政府也可以通过内部沟通、激励和约束等手段来推动环保政策的有效实施,促进了环境政策在地方层面的执行[6]。

国内关于环境治理的责任主体也就政府、企业和公众这三个方面取得了较为一致的共识。在生态文明建设中,地方政府是主体,承担着贯彻落实国家环境政策的重要责任,其行为选择也将直接关系到生态文明建设的成效。在中国特色的财政分权体制下,地方政府有权对治理环境污染问题的支出进行安排,并以此为依据,结合其他因素来合理地配置资源,这就使得在环境治理中,地方政府行为更加多元化。一方面,由于环境问题的公共性和外部性等特征,再加上市场失灵的存在使得政府在环境治理的过程中发挥了主体作用。

...........................

第2章 概念界定与理论基础

2.1 概念界定

2.1.1政府环境治理

要对政府环境治理进行阐释,首先要了解政府行为的概念,政府环境治理是政府行为的表现形式。政府行为是政府职能的延伸,是政府职能的外在表现,是指各级政府及其工作人员在行使公共权力,履行公共职能时,为实现特定的目标,以国家强制力为后盾而进行的各种活动。生态环境属于政府所能提供的公共物品的范畴,而政府又是社会管理和公共服务的主要承担者,因此要想对生态环境进行治理,必须要重视政府在环境治理中的作用,担负起提高生态环境质量,解决环境污染问题的职责。

政府的环境治理是指在中央政府的统一领导下,地方政府根据相关的法律法规,利用行政权力,对本地区的环境资源进行一系列的决策,行使本地区的生态保护职能,从而实现对本地区环境资源进行有效保护的活动。政府的有关环境治理的决策有多种,政府可以采取一系列的措施,比如,可以通过发布命令、指示、建议等方式直接对企业进行约束,也可以通过行政指导、经济激励等方式间接对企业进行约束。在此基础上,政府再通过相应的制度安排对企业和公众等主体的环保行为进行规范。通过这些措施的综合运用,促进环境治理目标的完成。一般来说,政府的环境治理有两层含义:一是对已经被消耗掉的资源和污染的环境进行治理,这一点在日常生活中很容易理解,比如有的地方烧煤取暖,用了新能源后就不烧煤了,这些都是政府通过技术手段对环境进行治理。二是通过对各种环境指标进行实时监测,根据监测来的数据及时发现污染情况,并采取相应措施,避免污染进一步扩大。

........................

2.2 理论基础

2.2.1公共物品理论

萨缪尔森是美国经济学的先驱,他创造性地提出了“公共物品”的理论,明确地定义了其概念,并用“私有物品”这个概念来区别于“公共物品”这个概念。在《公共支出的纯理论》一书中,萨缪尔森对公共物品进行了定义,认为公共物品特征在于一个人对该产品的使用不会影响其他人的使用。这种解释后来被广泛接受,成为纯公共产品定义的经典。萨缪尔森理论指出,公共物品是那些能被社会中每个人共同享有而不减少他人享用份额的资源。这类物品可以由社会所有成员共享,不会因个人消费而被耗减。公共产品具有两个显著的特点:一是消费的非竞争性;二是收益的非排他性。在特定的生产水平上,非竞争性的特点表现为向另一个消费者提供同一商品或服务的附加成本几乎为零。而非排他性指的是,一个人使用某项商品并不会妨碍其他人也享受这一商品的使用权,也强调了集体提供公共物品的潜在收益,公共物品一旦被提供,所有的人都能享用该公共物品。

公共物品的非竞争性和非排他性决定了公共物品不可替代的特点,非竞争的存在使得社会总体收益通常高于社会总体成本,而经济总体收益通常低于生产成本,这导致在追求利润的过程中,私有部门不倾向于提供公共物品。公共产品的非排他性还决定了其能够被消费者购买,由此出现了“搭便车”的社会现象,造成了公共产品缺乏资金来源而无法正常供应的问题。因此要通过价格机制来调控公共物品的使用,很难实现对公共物品的有效调控,在这一市场中,政府起到了主导作用。

...........................

第3章 政治晋升激励现状及其对环境治理绩效影响的机理分析 .... 21

3.1 政治晋升制度发展历程........................................ 21

3.2 政治晋升激励现状分析................................... 22

第4章 山东省环境治理绩效的实证分析 ..................... 28

4.1 熵值法 .................................. 28

4.2 评价指标体系的设计 ................................. 28

第5章 晋升激励对政府环境治理绩效影响的实证分析 .................... 36

5.1 Tobit模型 ..................... 36

5.2 政治晋升激励对政府环境治理绩效影响的Tobit模型构建 ...... 36

第6章 政治晋升激励角度提升政府环境治理绩效的政策建议

6.1 设立全面的指标,转变地方官员政绩观

根据前文的分析可知,设立全面的考核指标对于环境治理绩效的改善是非常重要的,可以通过强化绿色发展理念、丰富经济绩效指标的考核、加强以环保为重点的民生指标建设等方面来提高环境治理绩效。

6.1.1强化绿色发展理念

在追求生态文明建设的过程中,政府发挥着举足轻重的作用,树立和践行正确的政绩观才能进一步地提高环境治理绩效。在生态文明建设的背景下,要不断强化绿色发展的观念,转变政府的政绩发展观,要明白追求政绩的目的是造福人民,生态文明建设的本质就是让生态惠民,促使地方政府从传统“理性经济人”转向“理性生态人”。

首先,经济理性意味着政府官员更看重的是经济价值,在追求经济价值的过程中,必然会忽略环境治理的重要性,进而对环境治理绩效产生影响。生态理性与经济理性不同,生态理性追求的是人与自然的和谐发展,不仅重视人的价值,也重视自然界所有生命形式的内在价值,强调合理地利用资源,而不是无限制的追求经济的增长与高消费,是一种整体性的理性。所以应该要将绿色发展的观念渗透到官员们的日常行为中去,做好追求绿色发展的宣传,让政府在良好的生态观引领下治理日常事务。

MPA论文参考

...................

第7章 研究结论与展望

7.1 研究结论

环境问题一直是党和国家还有全社会都非常关注的问题,而政府作为环境治理的主体,其在环境治理中的作用也受到越来越多人的关注。政府环境治理的目的就是给全社会提供一个良好的生态环境,政府的作用并不是其他任何组织可以代替得了的,而具体去落实政府环境治理行为的就是当地的政府官员,对官员们产生重要激励的就是政治激励晋升制度。因此本文从政治晋升激励的视角出发,深入探究其对政府环境治理绩效的作用机制,通过建构理论框架厘清政治晋升激励与政府环境治理绩效的理论关系,地方政府在进行环境治理的过程中会受到来自多个方面的影响,在这些影响之下,政府会采取不同的措施,有的会对环境治理产生积极的推动作用,而有的会妨碍环境治理的进行,而在这多方影响之下,政治晋升激励就是最重要的因素。

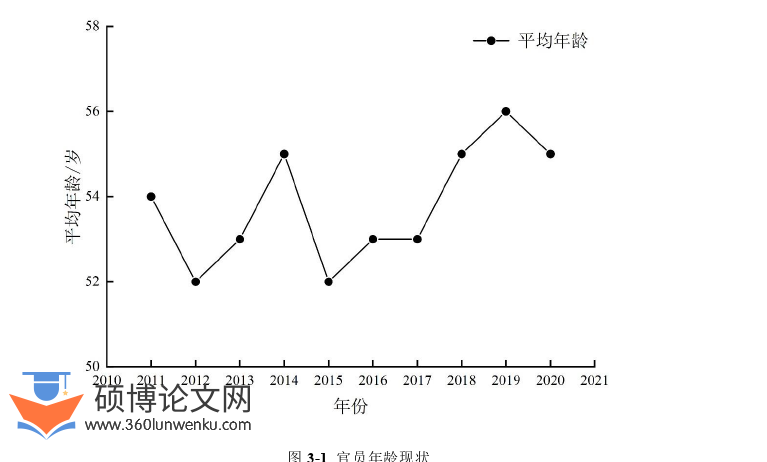

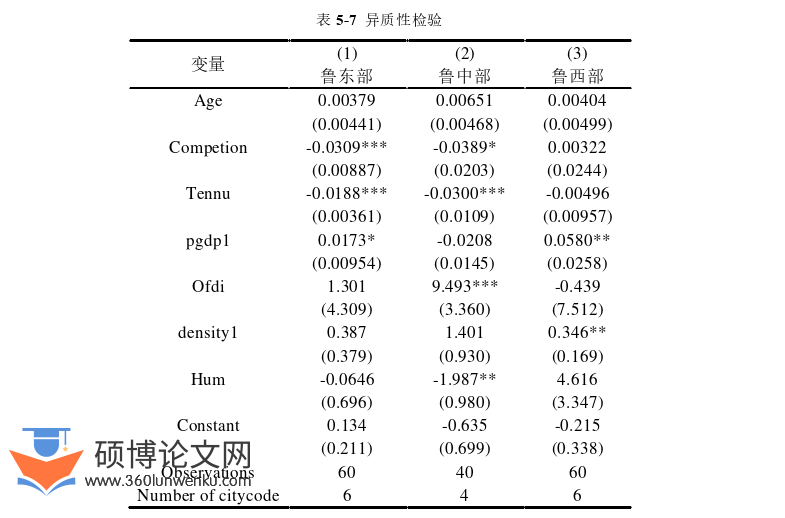

本文通过实证方法研究了山东省内政治晋升激励对政府环境治理绩效的影响,基于数据的有效性和完整性,本文选择了山东省内的16个地级市,包括济南市、青岛市、烟台市、潍坊市、威海市、日照市、济宁市、泰安市、淄博市、枣庄市、东营市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市和菏泽市等16个地级市,因此具有比较强的全面性。通过对16个地级市政府环境治理绩效水平的测度,本研究发现这16个地级市的环境治理绩效存在比较大的差异性,沿海地区和内陆地区的政府环境治理绩效差异还是比较大的,说明政府环境治理还有比较大的改进空间。在对16个地级市政府环境治理绩效水平测度的基础上,本文进步探讨了政治晋升激励对政府环境治理绩效的影响,本研究从官员个人特征出发,选取了官员的任期、年龄以及官员的竞争来作为政治晋升激励的指标。通过Tobit研究方法发现,官员年龄、任期以及竞争确实对山东省内的政府环境治理绩效产生影响,因此可以从这几个方面入手,完善山东省内的政府环境治理水平。

参考文献(略)