本文是一篇语言学论文,本文通过分析味觉词的词义特点以及某一时期共时层面所形成的词义关系,在系统中考察味觉词进入词法层面语义对构词的限制作用,以及除语义之外的其它影响构词的因素。最后从共时层面入手分析在现代汉语中味觉语素的语义分布倾向性以及所参构的整词的语义分布情况。

第一章汉语单音节味觉词历时语义演变

第一节“甘”的词义演变及特点

根据绪论中有关义位归纳原则与方法的相关研究,结合对实际语料中味觉词搭配组合的分析,本文主要从主体、被感知对象、感知来源、关涉事件、目的、原因、评价等几个方面归纳味觉词义位并提取词义特点,同时在这固定的几方面之下,根据实际的情况再分设出不同的小类别。其次,任何义位的确定都需辅以使用频率的统计,以避免出现闪现的临时性的意义,若一个义位的使用频率过低,将不单独列出。另外,在大的归纳原则的笼罩下,具体的操作参数①依具体的情况而定,这些参数的设定并不是七个味觉词全部具备,体现的只是整体的特点。味觉词各个义位的划分都将遵循上述的大前提,在描写下面几个味觉词时,将不再赘述。

为行文简明,本文将各义位出现的时期及使用频率情况在每一节的第二部分用表格来进行展示。

一、“甘”的义位归纳

味觉词具有较强的依附性,需依附于具体的事物才可显现出特点,故可从其所依附的事物的特点来进行词义的区分。其次词义有其不同的客观的来源,在此基础上再经过人的认知的加工进行指称,故本文以其不同的客观感知来源为基础,对词义进行区分。

(一)义位①:甜味

味觉词是以人的感知为基础,人作为感知主体是固定不变的,但义位会因被感知的对象不同而显现出区别。“甘”的“甜味”义主要从被感知对象、感知来源两方面进行归纳。

.......................

第二节“甜”的词义演变及特点

一、“甜”的义位归纳

(一)义位①:甜味

“甜味”义的归纳主要从被感知对象和感知来源两方面进行。

1.被感知对象

a.被感知对象的类别

“甜味”义的被感知对象是具有甜味性质的对象,其类别是具体物。

(31)杏实大而甜,核无文采。(《齐民要术·卷四》)

(32)死恶黄连苦,生怜白蜜甜。(《寒山诗》)

“甜”表味觉上的“甜味”是较常见的用法,所谓的“甜味”是指像蜜或糖一样的味道。“甜”常与具体的实物组配来凸显实物的性质特点,例(31)例(32)中“甜”的被感知对象分别是“杏实”“白蜜”,二者属于可视可触摸的具体物。

b.被感知对象的性质“甜”的被感知对象是具体物,具有单一甜味的特性。

(33)杨桃,似橄榄,其味甜,五月、十月熟。(《齐民要术·果蓏》)

(34)取柑剖之,内皆有肉,其味甚甜。(《三国演义》)

所谓的“单一甜味性”是指实物仅具有甜味,强调味道的单一性,而不是各种味道的混合。例(33)中的“杨桃”例(34)中的“柑”,自身具有浓重的甜味,通过“甜”来凸显自身的单一甜味性。

.................................

第二章汉语味觉词之间的词义关系

第一节汉语味觉词中的词义关系类型

本节将根据已有的关于词义关系模式的研究并结合汉语味觉词自身材料的特点,确定本文研究的汉语味觉词共具备四种词义关系,分别为重合关系、近似关系、反对关系、同类关系。为便于理解,本节除阐释这四种词义关系的具体内涵之外,并在每一种关系之下各举一例作出说明。

一、重合关系

所谓的重合关系即两个义位的理性意义、语法功能、色彩意义完全相同,在任何情况下均可替换。在重合关系中,同一时期甲词中的一个义位与乙词中一个义位的理性意义、语法功能、色彩意义完全相同即可。如:上古时期的“甘”(义位①甜味)—“甜”(义位①甜味)。

(1)甘如饴蜜,未必得实。(《论衡》)(2)譬如食蜜,中边皆甜。(《佛说四十二章经》)

上述的两例,“甘”与“甜”的理性意义为从实物中抽取出来表示“像糖和蜜的味道”的“甜味”。二者在语法上均为形容词词性,具备形容词的功能,同时为中性的感情色彩义,二者形成重合关系。

二、近似关系

近似是指两个或几个义位在理性意义上大致相同仅有细微的差别,这些细微的差别可表现在搭配对象的范围及性质、语义轻重等方面,语法功能一致,色彩意义不作要求同异皆可。如:上古时期的“辛”(义位⑤形容人身体酸痛)和“苦”(义位③形容人身体病痛)。

(3)胆移热于脑,则辛頞鼻渊。(《黄帝内经·素问》)(4)苦痛杂于肠胃之间,则伤人也惨。(《韩非子·解老》)

“辛”和“苦”构成近似关系,二者均可表示身体上的疼痛不适感,理性意义基本一致,但也存在细微差别。“辛”与“苦”的搭配对象不同,如例句所示“辛”的搭配对象是鼻子,而“苦”在例句中的搭配对象为“肠胃”,二者存在不同。同时在第一章确定“辛”的“酸痛”义时,已明确说明“辛”的“酸痛”常用于修饰“鼻子”,而“苦”的搭配对象较为宽泛,不仅限于某一个特定的身体部位,搭配对象范围较广。

..............................

第二节汉语味觉词的词义关系在不同时期的表现

词义关系的构成需在同一个共时层面之下进行,本节将以历史时期为依托,根据上一节味觉词词义关系的定义,将形成关系的各个义位置于语义场中,进而在义场中考察彼此之间的远近亲疏关系。

贾彦德(1992)提出:“如果若干个义位含有相同的表彼此共性的义素和相应的表彼此差异的义素,因而连结在一起,互相规定、互相制约、互相作用,那么这些义位就构成一个语义场。[109]”处于同一个语义场中的义位各自具有各自的形体、各自表达各自的意义、各自占据各自的位置,并且相互依赖、制约。本节在历史时期的框架之下,首先依据味觉词参与构成词义关系的义位的意义特征,将这些义位置于各自的语义场中,分为生理感知义场、心理感知义场、非感知义场,再根据每个义场的具体情况下设子义场,整体展示义场中的词义关系。

一、味觉词词义关系在上古时期的分布情况

上古时期,味觉词进入了生理感知义场及非感知义场,其中生理感知义场可分为味觉感知子义场及非味觉感知子义场,而非感知义场主要为境遇子义场。

(一)生理感知义场

1.味觉感知子义场

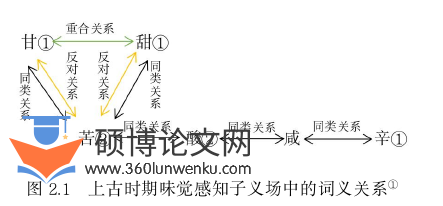

进入味觉感知子义场的成员包括“甘”(义位①甜味)、“甜”(义位①甜味)、“酸”(义位②酸味)、“苦”(义位②苦味)、“辛”(义位①辣味)、“咸”(咸味),共形成三种词义关系:重合关系、反对关系、同类关系,如图2.1所示。

语言学论文怎么写

.........................

第三章汉语单音节味觉词进入词法层面的研究.........................98

第一节通过词汇化路径凝固成词的情况...............................98

一、词从短语中降格而来.................................98

二、词从句法结构中凝固而来............................106

第四章汉语味觉词作为构词语素在现代汉语共时层面的概貌.......................126

第一节各味觉语素的构词及语义分布情况...........................126

一、各味觉语素的构词情况.................................126

二、各味觉语素语义分布的特点及倾向性分析.........................131

结语...........................142

第四章汉语味觉词作为构词语素在现代汉语共时层面的概貌

第一节各味觉语素的构词及语义分布情况

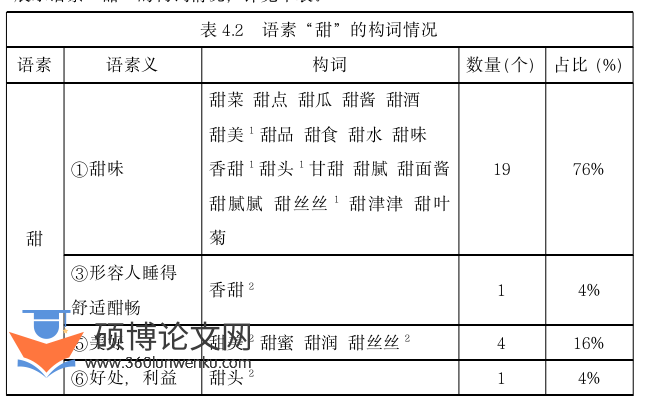

本节以《现代汉语词典》(第7版)、《倒序现代汉语词典》以及《实用解字组词词典》中的“甘”“甜”“酸”“苦”“辛”“辣”“咸”所收合成词为依据,展示各味觉语素的构词情况并对其语义分布的倾向性进行分析。

味觉词在独立运用时含义丰富,这些不同的义位会随着构词语素参与到构词中,进而致使构词语素呈现多义性。构词语素的语义类别与味觉词独立运用时的词义特点息息相关,通过展示不同味觉语素的语义分布情况,可以明确词的意义发展方向及意义相近的味觉词在现代汉语构词中的不同分工。

一、各味觉语素的构词情况

(一)语素“甘”的构词情况

根据第一章的考察,味觉词“甘”共有八个义位,分别为:①甜味;②美味;③美味的东西;④以……为甘,觉得美味;⑤形容言语动听令人舒适;⑥喻指好的生活,好的处境;⑦美好;⑧情愿,乐意,下面将语素“甘”的构词情况做如下展示。

语言学论文参考

................................

结语

作为人类感知经验的味觉是人们认识世界、理解世界的有效手段,而味觉词作为其表现形式蕴涵了丰富的意义。与单一地进行个别词的考察相比,以一种联系的眼光将味觉词置于系统中更能凸显其个性和共性特征。此外,现代汉语中存在的词汇面貌与历代词汇的发展演变有着密不可分的关系。王宁(1999)指出:“历史的考察证明,现代汉语双音词是从各个不同的时代积淀下来的,因而与历代汉语的词汇都发生着一定的关系。[142]”有些共时层面的语言现象只有向上追溯才能找到最根源最本质的解释,有了这一认识,再回到现代汉语共时层面一些问题也就变得清晰显豁了。本文的研究是在上述思想的指导下进行的。

基于大量的语言事实本文对七个单音节味觉词“甘”“甜”“酸”“苦”“辛”“辣”“咸”的义位进行梳理,总结引申规律并在整理引申义列的基础上提取词义特点,从中发现味觉词遵循通感引申、状所引申、因果引申的规律,其中通感引申占有很大比例,再依据各个味觉词的引申脉络得出味觉词整体的发展趋势是从生理感知向心理感知、非感知领域发展,属于由具体向抽象的发展,符合人类的认知过程。同时通过整理味觉词的引申义列,找出了各个义位之间联系的共同点也就是所谓的遗传性的词义特点,得出“甘”“甜”具备舒适性的词义特点,“酸”“苦”“辛”“辣”具备不舒适性的词义特点,其中“酸”强调刺激性与不直接性,“苦”强调极端性,“辛”侧重刺激性,“辣”侧重猛烈性。由于“咸”没有引申义,故不提取其整体的词义特点。味觉词显示出的不同词义特点对其进入词法层面选择其他的语素进行组配产生影响。

参考文献(略)