本文是一篇语言学论文,笔者认为离合词一直以来都是汉语词汇和语法研究的一个热点问题。在语言学研究中,人们对离合词的研究争议较大,既不能将它作为一个词来浅显地理解,也很难将其界定为一类短语或者一类词。对于离合词的相关研究一直都没有中断过,然而有关离合词的相关问题迄今仍然没有一个统一的结论。

第一章国内外对汉语离合词相关问题的研究

第一节离合词的界定

离合词是一种既有语言又有语言的组合,它既有语言,又有语言。合成词也应当是一个最小的独立运用单元,也就是说,它的构成不包括一个更小的独立运用单元(一个词的成分不可以是一个词)。而短语的不同成分都是独立使用的单元(字和词组)。目前为止,对词汇和词组的识别最为有效的方式就是扩充法,也就是观察是否有新的词汇和词组在两个双语素间被插入。“能”是一句话。例如,在“了”字里插入“打仗”,可以说“打了仗”,而在“打仗”字里,可以说是一个词组,由于其内部结构并不严密,而且还可以在其中插入别的东西,所以是一个词组,所以是一个词组。如果不能,那么组合就是一个字。比如,在“新娘”这个词中,不能加入任何东西,也不能用“新的娘”这个词来形容,而且含义大不相同。因此,在使用插人法的时候,需要注意两个方面:1、加入了其他元素后,双语素组合的本意不会改变。2.加入了其他元素后,该组合的原有结构保持不变,其中两个语素中,至少有一个语素是不完整的(不能单独使用),从理论上来说,它不是一个词组,而是一个词组,但它可以在一定程度上被扩充,所以它不能被称为组合词。这就是所谓的“生离死别”。

离合词在汉语词汇中占有相当比例,且大多数离合词在人们日常语言生活中使用频率很高。因此,外国学生在学习汉语的过程中,掌握好离合词的用法是非常重要的。另一方面,离合词可“离”又可“合”的特殊性质是国际学生学习汉语过程中不可避免的“拦路虎”,因此会引起形式不一的偏误,这些偏误不仅出现在国际学生的书面表达中,也体现在他们日常口语交际中。

离合词一方面可以在表达中作为一个整体使用,另一方面可以单独使用。因此,在语言研究中,人们对离合词的研究争议较大,既不能将它作为一个词来浅显地理解,也很难将其界定为一类短语或者一类词。

语言学论文参考

............................

第二节离合词的归属、分类和特点

如上所述,离合词研究的重点问题之一就是离合词的归属问题,有的人认为要把离合词当作词来看待,并且按照处理词的方式来处理离合词,有的学者却持有反对意见。事实上,离合词究竟应该归属于哪一类,这个问题尚无定论。在近些年来的研究成果中,学者们也是意见不完全统一。一般认为,陆志韦等学者提出的方法难以解决这一大类问题中所有的小问题,但就目前来说又难以找到一个新的方案来替代现有方法。离合词产生于汉语丰富的语言土壤之中,本文认为既然离合词和汉语关系密切,那么学者可以从这一点出发,从现有的解决汉语中其它问题的方法思考比较,进而得到可以解决离合词的有效方法。

1.离合词的语法性质

离合词语法性质方面的研究较多,喻芳葵(1989)进一步对离合词进行“离合”研究,认为扩展法进行离合词判断的方式是不科学的,并进一步从语义内容、语境等方面对离合词进行了分析,最后提出,离合词的判断应该坚持历史观点,采用历史研究方法,才能给出正确的结论。吴道勤(2001)等的研究从教学的角度出发,对离合词进行研究,给出离合词的鉴定标准,最后指出离合词是词而不是短语的结论。刘春梅(2004)的研究指出,离合词的形式是离析的,既不是简单的一个词,也不是简单的短语,具有一定的特殊性和整体性。王会琴(2008)则进一步对离合词的性质进行分析,指出动宾离合词是一类短语化的复合词。王晓辉(2010)提出,连接短语的本质就是离合词,而连接短语既可以是动宾式的,也可以是动结式的,其分离的程度有一定的差异性,可以根据分离的程度划分不同的等级。刘群(2012)等学者的研究进一步从离合词的本质分析出发,与英语中宾语结构使用方式的不同来进一步探讨离合词的本质,认为从本质上来看,离合词是一种同源并与结构。所以说,离合词的判断应该坚持历史观点,采用历史研究方法,才能给出正确的结论。离合词的形式是离析的,既不是简单的一个词,也不是简单的短语,具有一定的特殊性和整体性。

...............................

第二章离合词的结构和性质

第一节离合词的结构

离合词的结构分析是认识和研究离合词的基础。根据离合词句法结构与类型,可以将其分为以下几类:动宾结构的离合词、动补结构的离合词和主谓结构的离合词。对不同类型的离合词进行语法结构分析,有助于全面认识离合词。

一、动宾式离合词

动宾式离合词在离合词中占据较大比例,也是所有离合词中最复杂最值得研究的一个类别。动宾式离合词一般前面是动词成分,后面是名词成分。

动词成分是指构成离合词的动宾结构中的动词部分,可以是自由语素,也可以是黏着语素,比如在“安心”“拔河”“洗澡”等离合词当中的动词,就是属于自由语素;而在“罢工”“注意”“鞠躬”这类离合词当中的动词,就是黏着语素。宾语部分也同谓语动词部分一样,既可以是自由语素,也可以是黏着性语素。但是相对于动词部分来说,这部分的语法类别更为丰富,可以分为动词性的、动名词性的,还可以是形容词性的,下面我们将对其分别进行讨论。

动宾式离合词的宾语成分通常均为名词性的,其出现的离合式词成分在构成整个动宾式语素成分的语法类别中,数量通常为最多的,比重往往也是最大的。宾语部分为名词性成分的动宾式离合词,比如“吃素”等。宾语部分为形容词性语素的动宾式离合词所占据的比重并不是很大,比如“害怕”等。

值得关注的是,当宾语所属性质为谓词性语素时,这时对其延伸展开,它们会表现为名词词性。比如“上当”可以使用“一回”“一点”等数量词的修饰,体现出这个名词语素的特征,变成了“吃了一次亏”“吃了一点亏”等。再比如“臭美”同样可以被离析成“臭了一次美”“臭一会儿美”等,在这样的离析形式下,形容词性的语素“美”会受到本来是修饰名词的“一次”“一会”等数量词的修饰,于是,形容词性的语素“美”同样体现出名词才具有的语法特征。

...............................

第二节离合词的性质

一、离合词的自由性

离合词具有的特殊性,首先表现在其具有一定的自由性,尤其表现在其离析形式是多种多样的,有使用助动词“着、了、过”的形式,也有插入名词或者代词的形式,还有插入数词或数量词的形式,这些插入成分可以重叠,还可以前置,由此可见,离合词具有非常大的自由性。接下来,我们将对离合词的自由性进行考察。

(1)AB组成的离合词的“AXB”形式中,X由“着、了、过”充当。

1.离析形式中的“着”,其表现形式为:

当面——这么大的事,你做了或者没做都瞒不住的,我们都会知道,但是你非要当着我们面做,有什么意图呢?

握手——省委书记来到了田间地头,看到了辛苦劳作的农民,握着贫苦农民的手,意味深长地表示一定会带大家一起富裕。

“着”后面还可以插入其他的成分,是带有从属地位的,自身所带的语义不足,需要后续补充。以上例句当中的“当着我们面”和“握着贫苦农民的手”都是和后面的动作遥相呼应的。

2.离析形式中的“了”,其表现形式为:

结婚——女人一旦结了婚,她这一辈子就和另外一个人牢牢地捆在一起,和女人处于什么时段没有关系。

见面——一路上他都在想,见了面就要数落她一顿,可真的见了面,看到她的笑容,他立马便没有了脾气。

在离合词当中插入“了”表示动作的完成,如果在这个时候主语没有其他变化,离析后一般会有相应的动作承接,但是如果在离析后所表达的动作没有其他的动作承接,就应使用“A+了”的形式,表示动作已经完成。以上例句当中的“结了婚”“见了面”决定了主语后面需要动作进行连接,“结婚了”“见面了”则不需要。

..................................

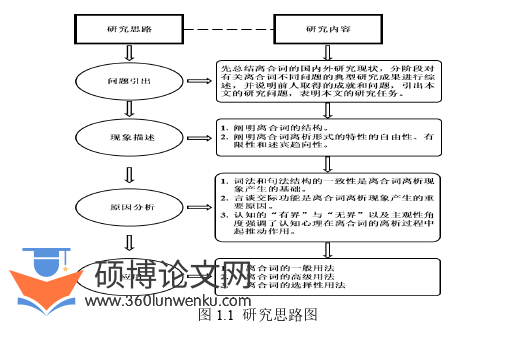

第三章 离合词的句法功能和语法变化及语义特征 ............................ 61

第一节 离合词的句法功能..................................... 61

一 动词性离合词 .................................... 61

二 形容词性离合词 ..................................... 63

第四章 离合词离析现象的动因探究 ................................. 76

第一节 词法和句法结构的一致性 ..................................... 76

一、 汉语中词法和句法具有互通性 ............................... 76

二、 离合词的动宾趋向和主谓宾句法结构的一致性 .................. 77

第五章 离合词离析现象的语法化解读 ...................... 101

第一节 离合词的逆语法化现象 .......................... 101

一、 逆语法化现象 ....................................... 101

二、 逆语法化具体表现 ........................... 102

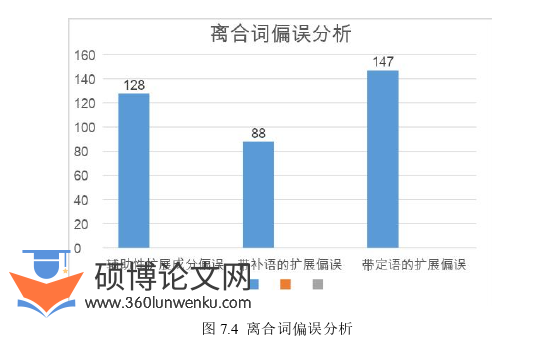

第七章塔吉克母语者动宾式离合词偏误分析

第一节离合词习得的偏误类型

语言学论文怎么写

学者们将第二语言学习者在语言学习过程中可能产生的语言错误大致归为两大类,分别记为语言失误型和语言偏误:(1)语言失误型:主要指学习者由于情绪紧张或工作疏忽而偶然产生的各种口误或者各种笔误,属于一种偶然发生的、错误的生理现象,所以语言失误这种偶然错误一般没有明显的规律可循,母语学习者一般也经常会出现言语失误的特殊情况。(2)语言偏误是第二语言学习者在学习第二语言时,由于对新的知识点掌握不到位,规律理解有偏差,进而导致目标语言应用过程中出现一些问题。

语言偏误产生的原因很多,而且很常见,同时难以解决,具有一定的“顽固性”。根据既有研究,这些问题出现的原因多样且复杂,同时也受到学生语言习惯的影响。相比于语法失误,偏误现象更多,更能综合反映一个学习者多方面的语言学习能力,也是下文研究的重点。

在对外汉语教学中,现行的偏误分类标准有很多,其中最具代表性的是鲁健骥提出的偏误四分法,包括遗漏、误加、误代和错序。结合塔吉克斯坦学习者汉语离合词实际情况,本文将离合词偏误归纳为语内偏误和语际偏误两大类。

在学习第二语言之前,学生最为熟悉的是自己的母语,在这种情况下进行第二语言学习的时候,难以避免地会把母语中的规则不由自主地应用到新的语言学习当中。就像中国学生学习英语一样,很多时候会难以理解英文句子的语序,因为它们和汉语的规则是不同的。但是具体问题要具体分析,有的时候第二语言和母语规则相同或者类似,这时学生们的规则迁移是正向的,有助于他们掌握新的语言。但大多数情况下,规则是不同的,这种迁移称为“负迁移”。

.............................

结语

第一节研究结论

离合词一直以来都是汉语研究的一个热点问题。迄今为止,人们对离合词的争议仍然较大,既不能将它作为一个词来浅显地理解,也很难将其界定为一类短语或者一类词。虽然对于离合词的研究一直都没有中断过,然而但是有关离合词问题仍然没有形成一个统一的结论。究竟离合词是词还是短语,虽然研究成果丰硕,但并未形成共识。

这是因为,汉语离合词在语法和词汇方面自身表现所具有的矛盾所导致的。从语法方面来看,一些被认为是词的,在词汇方面则认为是短语;而对于词汇方面认为是词的,在语法方面则认为是短语。对于离合词来说,在词汇方面,一般认为其内部构成成分是语素,离合词作为一个整体是不能被分隔的;语法方面,则认为离合词内部是可扩展性的,因此是短语。

本文认为,过多纠结于离合词是词还是短语,都过于片面,离合词既不是典型的词,也不是典型的短语,而是处于词与短语的一种中间形态,相关的研究成果同样对此进行了证明。本文更加倾向于不要过多地界定离合词的词还是短语形态。因为当前人们已经认识世界并不是简单二分的,不是非此即彼的,各种分类之间本身就带有一定的包容性。对于语言来说,特别是离合词来说,更不能生搬硬套一种理论或者几种理论,更多的地应该是对于语言事实的一种尊重。离合词的离析形式多出现在非庄重语体上,突破了语言自身所具有的相关形式的束缚,具有形式灵活、形象活泼的特点,包含了说话人自身的语言选择和创造。

随着中国改革开放的大门不断敞开,对外汉语教学也成为世界各国热门的研究领域。中国教师在教导各国国际学生的过程中,逐渐发现离合词是国际学生使用汉语时产生偏误较多的部分,以至于中国教师将“离合词运用偏误”定义为“国际学生们汉语学习的通病”。也就是说,无论国际学生来自哪个国家、无论母语为何种语言,他们在运用汉语中都存在这类问题。

参考文献(略)