本文是一篇行政管理论文,本文章立足于土地管理制度演变过程中各级政府间土地管理权力配置的变革,清晰界定了土地管理制度、地方政府、集权与分权和所有权权能的内涵,引入产权理论和委托代理理论为后续的分析奠定了基础。

第一章 绪论

第一节 研究背景及意义

一、 研究背景

长期以来,政府间权力的配置一直是中国政府改革的重点。改革开放后,中国从以往高度集权的计划经济治理模式向政治集权与经济分权相结合的分权模式转变。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中进一步提出要推进国家治理体系和治理能力现代化,而政府权力作为国家治理能力的重要组成部分,中央政府和地方政府权力关系的调整更是我国政治体制改革和推动国家治理能力现代化的难点。其重点在于要处理好中央集权与地方分权的关系,在保证中央政府权威性的同时赋予地方政府一定的自主权,调动地方的积极性,推动地方经济增长,以此来提高政府的行政效率和国家的治理能力。

土地作为基本生产要素,土地问题作为国家发展过程中最主要的问题,土地管理制度的改革对政府间权力配置产生了影响。建国后我国尚未形成统一的土地管理体系,土地管理权力分散在各部门之中,直到1986年,土地管理进入法制化的阶段,逐渐构建起一套具有中国特色的土地管理制度。在中国政治集权体制下,我国土地管理体制呈现出高度集权、自上而下管理的特征。但随着市场化进程和“放管服”改革的不断推进,土地的各项管理权力经历了不断地收权和放权的过程,各级政府之间分配关系发生了变化。根据新《土地管理法》,我们可以发现一部分原先由国务院负责的规划审批权和用地审批的权力已经转移至省级政府,中央政府仅掌控着对国家性、省级政府和省、自治区人民政府所在地的市、人口在一百万以上的城市以及国务院指定的其他城市(包括计划单列市、省会城市、直辖市三类)的规划审批权、涉及永久基本农田的用地审批权。2020年国务院发布的《关于授权和委托用地审批权的决定》提出在全国8个省份开展深化行政审批制度的试点工作,将原先国务院负责的永久基本农田的农用地专用和土地征收的审批权力授权给省级政府,省级政府的审批权限进一步扩大。

....................

第二节 研究思路与技术路线

本研究在已有理论成果的基础上,通过对土地管理制度、政府间权力配置的影响因素相关文献的梳理,搜集建国以来土地管理制度的法律法规和中央发布的政策文本,从历史演变角度对土地管理制度的变迁进行梳理,理清变迁过程中中央政府与地方政府在土地要素上权力配置的变革。并以浙江省为主要样本,与中西部省份进行比较研究,对实践中地方政府间土地管理权力下放进行分析,探讨影响中央政府与地方政府、地方各级政府之间权力配置的因素,总结政府间集权与分权的划分逻辑。 根据上述整体思路,本研究将划分为八个章节。

第一章,绪论。主要介绍本文研究的背景以及理论和实践意义。阐述本文主要研究方法,梳理研究思路与技术路线,提出本文的创新点。

第二章,理论基础和文献综述。本章共分为四小节:第一节为概念界定,通过对土地管理权力、集权与分权和所有权权能进行概念界定,点明本文的研究重心;第二节为理论基础,对产权理论、委托代理理论进行阐述,总结理论发展和本文的应用;第三节为文献综述,梳理了土地管理制度、土地的功能和政府间权力配置的影响因素相关研究,对其进行综述。第四节为理论分析框架,阐述本文基于产权理论和委托代理理论研究政府间权力配置逻辑的理论分析框架。

第三章,土地管理制度的变迁。本章节以土地管理部门的变迁为主线,从建国以来我国土地的法律法规和政策文本对土地管理制度的演变进行分析。本章共分为二小节,分别为计划经济下和改革开放后土地管理制度的演变,对我国建国以来在土地管理方面的法律法规和制度进行阶段性的梳理。

第四章,政府间土地管理权力配置变革。本文对土地管理制度中纵向中央和地方政府间在土地利用规划编制及其审批制度、土地用地审批制度中的权力配置变革进行总结归纳。

第五章,地方政府间土地管理权力配置。本章基于东中西部进行比较研究,以浙江省为主要样本,分析浙江省和下属11个市及90个县(市、区)发布的有关土地管理和审批权的政策文本,从所有权的角度探讨“国家—-省”、“省-市/县”、“市-县-乡镇”三级政府间权力配置的情况。并选取中西部地区的一个省份,即湖南省和四川省,与浙江省进行比较研究,分析我国东部、中部和西部地区的土地管理权力下放程度的差异。

..............................

第二章 理论基础和文献综述

第一节 概念界定

一、 土地管理权力

1986年《土地管理法》首次对政府的土地管理职权进行了系统的规定,明确了土地规划权、土地利用和保护、国家建设用地和乡(镇)村建设用地的审批权、耕地保护和土地监督等方面的政府职权。随后土地管理法经四次修订,最终形成了以土地用途管制为核心内容的管理制度,政府的土地管理职权也进一步调整和完善,主要包括土地权属的确认、土地利用总体规划的编制和审批、建设用地的审批、耕地保护、监督执法权等职权。对于我国现行土地管理权力体系,学者张先贵从法学角度提出了内核性和配套性的土地管理权力体系,即土地规划权、土地用途管制权、土地开发许可权的内核性权力和土地征收权、土地登记权、土地税收权、土地监督权的配套性权力,其中土地用途管制权指农用地的转用、农村集体土地的使用和耕地占补(张先贵,2016)。学者董礼洁则依据权力的内容将土地管理权力划分为土地权属的确认、土地规划权、土地征收权、土地使用许可权和监督执法权五类,认为地方政府主要拥有土地征收权、规划编制和执行权、土地使用许可权的权力(董礼洁,2008)。而从行政权角度来看(应松年、薛刚凌,2001),我国实行的用途管制实际上是政府在其行政职权范围内对土地资源的用途、开发和利用进行管理,土地用地的审批权则是政府行政权力在土地资源管理领域的具体表现(马军杰等,2021),并具有一定的行政强制权和行政处罚权,即对机关单位和个人对土地利用和使用的违法行为实施法律制裁的权力。

.............................

第二节 理论基础

一、 产权理论

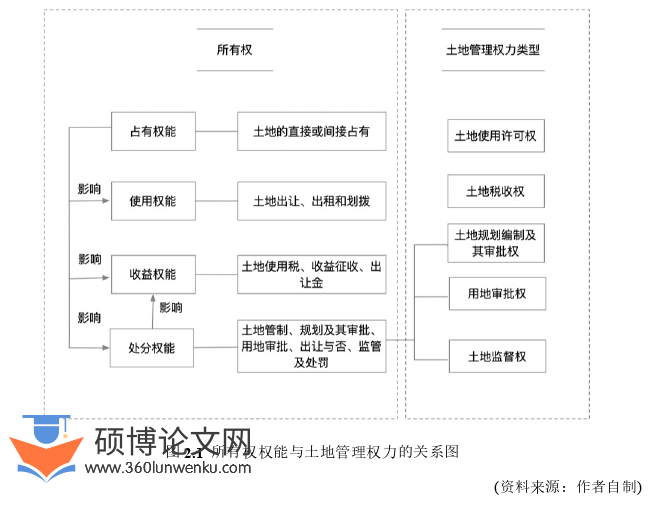

所有权作为产权的核心概念,对其理解需要从产权理论出发。对于产权,马克思在其所有制的论述中提出:“产权是一定所有制关系所特有的法的观念”(马克思、恩格斯,2001),是所有制的法律形态,反映经济关系的意志关系;而西方经济学家科斯提出产权是人们所拥有的处置某种物品和实施一定行为的权利,是一种经济社会关系。两者均以产权和制度为研究对象,但马克思产权理论以生产关系为基础,西方的产权理论以交易为基础(林岗、张宇,2000)。马克思区分了公有产权和私有产权,认为公有产权是产权形成的起点,分析了土地所有权和经营权的分离和统一的产权现象,提出了产权分离理论,即土地所有权与具体权能是可以分离的。构建了土地所有权和衍生出的占用、转让、使用、收益、处分等土地权能的土地产权权利体系(张海明,2019)。自20世纪90年代以来,马克思产权理论在国内学界兴起,我国以此为依据对许多领域的所有制进行改革,包括现代企业制度的建立(国有企业的所有权和经营权)、劳动力的产权、农村土地的产权、其他自然资源产权以及知识产权等方面(董君,2010)。中国的政治制度决定了土地不能私有化,从现行法律来看《宪法》规定了我国土地所有权的公有制。依据马克思的产权理论,中央政府在确定土地所有权的基础上可以对其他权能进行分配,有学者结合该理论(申始占,2022),构建了“所有权——权能调整”的分析框架对农村土地制度变迁进行研究。

因此本文以马克思产权理论中产权分离理论和土地产权权利体系为基础进一步对新中国成立以来的土地产权制度的变化和各级政府间的土地管理权力配置展开论述。

行政管理论文怎么写

..............................

第三章 土地管理制度的变迁 ........................... 19

第一节 计划经济下的土地管理制度 ........................ 19

一、 1949-1954年:地政局统一管理阶段 ............................... 19

二、 1955-1978年:分块分部门管理阶段 ............................... 20

第四章 政府间土地管理权力配置变革 ..................................... 27

第一节 土地规划编制及其审批制度 ....................................... 28

第二节 建设用地审批制度 ............................................... 30

第五章 地方政府间土地管理权力配置 ...................... 37

第一节 国家—省级政府间权力配置 ........................ 37

第二节 省—市/县级政府间权力配置 ...................................... 39

第七章 政府间集权与分权的划分逻辑

第一节 中央与地方政府间集分权的划分逻辑

一、 耕地保护与经济发展的放管平衡

在我国“政治集权、行政分权”的政治体制之下,中央政府与地方政府在事权的划分上之间存在着委托代理的关系。地方政府作为代理方存在,实行具体项目的执行权;中央政府作为委托方,对管理目标进行全局的设定。与其他领域的改革相比,中央政府和地方政府在管理土地资源时具有多重的目标与利益需求。

从国家的立场来说,中央政府除了保证国家的经济发展和社会稳定外,还需要保护国家的耕地,这就要求国家建立严格的管理制度和审批制度,调整资源的配置方式。从地方政府的立场来说,计划经济时期地方政府在缺失自由裁量权的情况下没有对土地等资源要素利用的积极性,此时地方政府与中央政府之间不存在着保护和开发的矛盾。进入市场经济后,地方政府不仅是土地管理者,同样也是土地经营者,以地区的开发建设为主要目标,有着多重利益的需求,即地方利益、地方政府的利益和地方政府官员的利益三方面利益,这也就要求中央政府下放权力以发挥地方分权的优势。但正如前文所述,财政分权下土地财政成为地方政府的主要经济来源和地方官员的政治晋升压力,地方政府以变通和共谋的形式来保障地方的经济发展,偏离了中央政府耕地保护的目标。

行政管理论文参考

............................

第八章 研究结论、不足与展望

第一节 研究结论

文章立足于土地管理制度演变过程中各级政府间土地管理权力配置的变革,清晰界定了土地管理制度、地方政府、集权与分权和所有权权能的内涵,引入产权理论和委托代理理论为后续的分析奠定了基础。在梳理总结浙江省权力配置与审批事项权力下放的实践的基础上,结合产权理论中所有权权能,对各级地方政府所有的土地管理权力进行划分,并与中西部地区的审批事项权力下放情况进行比较分析,从委托代理的视角下发现土地产权的特殊性、各级政府角色与目标利益的差异、政府管理手段和地区发展等差异化与政府间集权和分权有着紧密联系,从而总结出相应的权力划分逻辑。

文章研究发现,建国以来中国土地管理制度经历了地政局统一管理、分块分部门管理、国家土地管理局统筹管理、国土资源部统一管理和自然资源部统筹管理阶段。在2018年以前政府间土地管理权力配置均经历了相对分权、集权、权力下放三个阶段。2018年后,中国自然资源部的成立、国土空间规划体系的构建、扩权赋能为导向的农村土地制度的建立和行政审批事项的下放意味着中国政府间权力配置进入委托授权的阶段,提高了地方政府的权力自主性。

从产权理论和委托代理理论视角下,文章通过案例进一步分析,发现土地所有权和使用权主体的不同产生的需求、纵向层级结构中不同层级政府角色与需求的差异、土地管理机构的设立及监督手段的提升和中国东中西部地区的县域经济发展与集体经济组织的差异直接或间接影响着各级政府间的权力配置。土地管理权力集权与分权在上述因素的影响下呈现出不断上收和下放的动态变化。

参考文献(略)