第一章 绪论

1.1 研究背景、目的及意义

近年来,随着经济全球化以及城市居民收入的日益增加,城市运输管理遇到的问题越来越多,道路拥堵、环境污染等问题日益突出。全国一半城市的高峰通勤出现拥堵问题,拥堵延迟指数最高达到 2.28。机动车污染是我国空气污染的主要来源,2016 年全国机动车排放污染物高达 4462.5 万吨。单靠多修路、拓宽路的方式增加交通供给并不是一条交通可持续发展的道路,要寻求科学方法改善解决问题。而物联网作为一种新兴科学技术是实现城市运输系统可持续发展,大力改善运输环境的新契机。

1.1 研究背景、目的及意义

近年来,随着经济全球化以及城市居民收入的日益增加,城市运输管理遇到的问题越来越多,道路拥堵、环境污染等问题日益突出。全国一半城市的高峰通勤出现拥堵问题,拥堵延迟指数最高达到 2.28。机动车污染是我国空气污染的主要来源,2016 年全国机动车排放污染物高达 4462.5 万吨。单靠多修路、拓宽路的方式增加交通供给并不是一条交通可持续发展的道路,要寻求科学方法改善解决问题。而物联网作为一种新兴科学技术是实现城市运输系统可持续发展,大力改善运输环境的新契机。

物联网主要基于现实实际情景和推广应用领域需求,依靠无线技术和网络传输技术,借助信息传感设备,按照实现约定应用的通用标准协议,使用大量的数据挖掘、云计算等先进的信息技术发现处理网络产品与网络交换共享的数据信息,最后实现智能化识别、跟踪、定位、监控、调度和管理等功能的升级互联网络。物联网通过以下程序能够很好的服务于城市运输管理领域:以全球定位系统(GPS)和无线通信技术结合生成车辆智能通信为基础,司机在发生交通事故、车辆发生故障,或者要寻求导航、实时交通信息帮助的时候,可通过相关操作与呼叫中心进行联系,从而获得帮助,实现物联网在运输管理领域的效益。根据上述服务分析可知物联网能实现智能交通,很好地服务于驾驶人、乘车人以及管理部门。城市运输智能管理系统通过物联网技术能够将公交车、公交司机、城市道路和相关管理部门联系成一个共享网络,实现车辆行驶与城市道路管理更加智能化,居民出行可通过该系统掌握实时交通运行情况,减少出行时间;交通运输管理部门能实时监测道路情况和驾驶员行车情况,及时解决处理交通违法行为,快速解决交通事故;道路运输管理部门可随时掌握营运车辆的动态运行情况,进行科学合理指挥调度,减少拥堵,提高运输效率;停车时可以通过系统掌握空余车位及位置,方便停车。以上提到的交通运输参与者和管理者可通过物联网技术构成的智能交通管理系统使得道路运输网络尽量在最佳状态,这能够极大改善交通拥堵情况,最大限度地提高交通运输路网的通行能力和安全性。与此同时,还将带动载运工具智能化、交通基础设施信息化、通信技术、交通动态信息发布等多个技术和领域的快速融合发展。

.............................

1.2 物联网在城市运输领域应用研究综述

1.2.1 国外

Zhang 与 Yu 等提出借助智慧城市建设契机,建立基于物联网的城市智慧运输体系,以提高人们出行效率,提高执法者的管理效率[1]。Zheng 与 Chen 介绍了无线射频识别(RFID),GPS,GPRS 等物联网技术在公共交通系统中的应用,并对其系统有效性进行定量分析,结果表明公共交通系统物联网技术的应用可大幅提高运营效率和服务水平,降低运营管理成本[2]。Zhang 与 Chen 提出了一种基于物联网的公共交通拥挤指数实时广播系统,以此为通道向乘客和管理者反映公共汽车的剩余座位和车辆重量,从而乘客可选择更好的旅行路线,管理者可做出更好的交通分配[3]。Wang 与 Qi 设计了一个城市智能公共交通系统,该系统通过车辆终端收集数据,然后通过网络把数据传输到服务器,如此群众便能从服务器上知道公交车相关信息,为群众乘坐公交车带来了便利[4]。Bastos与 Albini 为了提高公交车辆平均行驶速度,减少居民平均出行时间,开发了一个包含局域物联网为基础设施的车辆通信系统[5]。Zhang 将物联网和智能交通系统(ITS)结合起来,提出了高级旅客信息系统(ATIS)模型,提高了公共交通效率,缓解了城市交通拥堵[6]。Atif 与 Ding 等研发了一种基于物联网的智能停车场,以解决城市核心地区停车拥挤问题,缓解公共压力[7]。Dow 与 Nguyen 等提出了一个基于物联网的出租车运输管理系统,通过位置服务、区域排队等技术以提高出租车载客率,减少交通污染[8]。Xu,Dou等借助物联网和云计算发现出租车热线,为规划运输点提供参考,减少出租车的空载率,减少市民等待时间[9]。Yi,Yao 等学者了提出了一个基于物联网,结合视频监控、RFID、GPS 等技术有机结合的货车监控辅助系统,实现司机执法人员双向监督,提高交通执法的整体素质[10]。Liu 与 Li 设计了基于物联网技术的爆炸危险物品运输监控系统,该系统包括路由选择子系统,审计子系统和项目状态监督子系统,介绍了运输监控系统的功能和运行过程以及 RFID 在系统中的应用[11]。

............................

1.2.1 国外

Zhang 与 Yu 等提出借助智慧城市建设契机,建立基于物联网的城市智慧运输体系,以提高人们出行效率,提高执法者的管理效率[1]。Zheng 与 Chen 介绍了无线射频识别(RFID),GPS,GPRS 等物联网技术在公共交通系统中的应用,并对其系统有效性进行定量分析,结果表明公共交通系统物联网技术的应用可大幅提高运营效率和服务水平,降低运营管理成本[2]。Zhang 与 Chen 提出了一种基于物联网的公共交通拥挤指数实时广播系统,以此为通道向乘客和管理者反映公共汽车的剩余座位和车辆重量,从而乘客可选择更好的旅行路线,管理者可做出更好的交通分配[3]。Wang 与 Qi 设计了一个城市智能公共交通系统,该系统通过车辆终端收集数据,然后通过网络把数据传输到服务器,如此群众便能从服务器上知道公交车相关信息,为群众乘坐公交车带来了便利[4]。Bastos与 Albini 为了提高公交车辆平均行驶速度,减少居民平均出行时间,开发了一个包含局域物联网为基础设施的车辆通信系统[5]。Zhang 将物联网和智能交通系统(ITS)结合起来,提出了高级旅客信息系统(ATIS)模型,提高了公共交通效率,缓解了城市交通拥堵[6]。Atif 与 Ding 等研发了一种基于物联网的智能停车场,以解决城市核心地区停车拥挤问题,缓解公共压力[7]。Dow 与 Nguyen 等提出了一个基于物联网的出租车运输管理系统,通过位置服务、区域排队等技术以提高出租车载客率,减少交通污染[8]。Xu,Dou等借助物联网和云计算发现出租车热线,为规划运输点提供参考,减少出租车的空载率,减少市民等待时间[9]。Yi,Yao 等学者了提出了一个基于物联网,结合视频监控、RFID、GPS 等技术有机结合的货车监控辅助系统,实现司机执法人员双向监督,提高交通执法的整体素质[10]。Liu 与 Li 设计了基于物联网技术的爆炸危险物品运输监控系统,该系统包括路由选择子系统,审计子系统和项目状态监督子系统,介绍了运输监控系统的功能和运行过程以及 RFID 在系统中的应用[11]。

............................

第二章 物联网及其城市运输管理应用理论基础

2.1 物联网概述

2.1.1 物联网定义

物联网的概念于 20 世纪提出,但受制于当时硬件设备、无线传输网络及传感技术的落后状态,并未很好地发展。物联网这个概念最早出现于比尔.盖茨在 1995 年写的《未来之路》一书。1998 年,美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)再一次提出物联网的构想。1999 年,物联网才开始真正的发展,国外专家明确提出物联网将是 21 世纪又一个发展机遇,国内专家同时也正式开展对物联网技术的开发研究。

物联网(Internet of Things,IOT)是指物物相连的互联网,它是互联网的延伸与扩展,将互联网的用户端延伸和扩展到基础设施、载运工具等实际物品上,并集成射频技术、全球定位系统、传感感知技术等多项科学技术,按照实现约定协议,实现物与物之间信息共享等功能的互联网络[23]。

物联网的内涵主要包括以下几个方面:一是对“物”的标定和信息的采集,实现对其特征的存储和唯一身份的确定。这主要是通过射频技术和媒介传感器实现的;二是在相关协议约束下实现信息实时传输;三是利用大数据、云计算等智能技术,对海量数据进行加工处理,从而实现各种功能[24]。

2.1 物联网概述

2.1.1 物联网定义

物联网的概念于 20 世纪提出,但受制于当时硬件设备、无线传输网络及传感技术的落后状态,并未很好地发展。物联网这个概念最早出现于比尔.盖茨在 1995 年写的《未来之路》一书。1998 年,美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)再一次提出物联网的构想。1999 年,物联网才开始真正的发展,国外专家明确提出物联网将是 21 世纪又一个发展机遇,国内专家同时也正式开展对物联网技术的开发研究。

物联网(Internet of Things,IOT)是指物物相连的互联网,它是互联网的延伸与扩展,将互联网的用户端延伸和扩展到基础设施、载运工具等实际物品上,并集成射频技术、全球定位系统、传感感知技术等多项科学技术,按照实现约定协议,实现物与物之间信息共享等功能的互联网络[23]。

物联网的内涵主要包括以下几个方面:一是对“物”的标定和信息的采集,实现对其特征的存储和唯一身份的确定。这主要是通过射频技术和媒介传感器实现的;二是在相关协议约束下实现信息实时传输;三是利用大数据、云计算等智能技术,对海量数据进行加工处理,从而实现各种功能[24]。

2.1.2 物联网体系架构

物联网整个体系架构主要包含三个层次,分别为:感知层、网络层与应用层。

(1)感知层

感知层主要由数据信息采集设备构成。目前感知层的应用也比较广泛,例如安装在进出场地的扫描仪和传感器等设备上用来识别车辆信息的 RFID 标签属于物联网感知层功能;高速公路不停车收费系统、维修企业进出作业工位计时系统和超市门防管理系统是基于感知层的物联网应用。

(2)网络层

网络层是在现有基础设施接入移动设备与互联网以实现物物相连,手机支付就是典型的网络层应用。手机支付是由工作人员通过支付设备采集内置标签信息并将其传输到网络终端,再由网络层完成鉴定,最后由银行网络完成划帐操作。除此之外,网络层也可实现网络管理、信息查询等功能。由上述网络层功能可知云计算是物联网网络层的重要组成部分,是海量数据存储和分析的基础。

...........................

物联网整个体系架构主要包含三个层次,分别为:感知层、网络层与应用层。

(1)感知层

感知层主要由数据信息采集设备构成。目前感知层的应用也比较广泛,例如安装在进出场地的扫描仪和传感器等设备上用来识别车辆信息的 RFID 标签属于物联网感知层功能;高速公路不停车收费系统、维修企业进出作业工位计时系统和超市门防管理系统是基于感知层的物联网应用。

(2)网络层

网络层是在现有基础设施接入移动设备与互联网以实现物物相连,手机支付就是典型的网络层应用。手机支付是由工作人员通过支付设备采集内置标签信息并将其传输到网络终端,再由网络层完成鉴定,最后由银行网络完成划帐操作。除此之外,网络层也可实现网络管理、信息查询等功能。由上述网络层功能可知云计算是物联网网络层的重要组成部分,是海量数据存储和分析的基础。

...........................

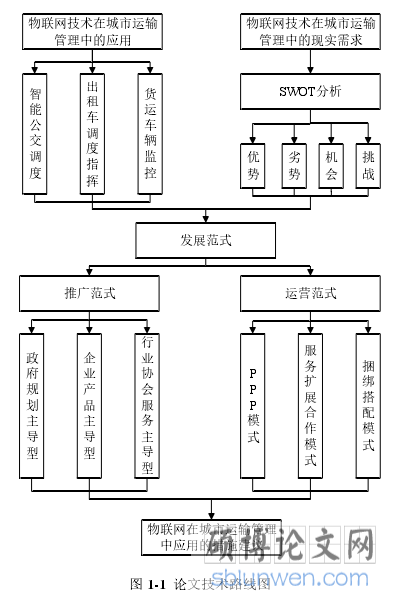

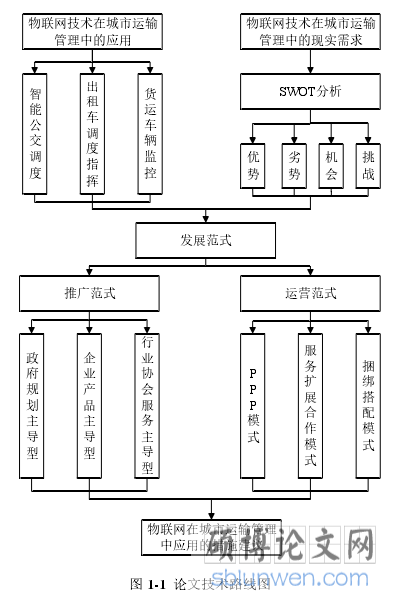

2.2 物联网在城市运输管理中的典型技术及应用机理

城市运输管理领域主要包含:智能公交调度、出租车调度指挥与监管以及货物运输车辆监控三个典型领域。本节从这三个方面分析物联网典型技术在城市运输管理领域的应用机理。

2.2.1 智能公共交通调度

(1)智能公交调度概述

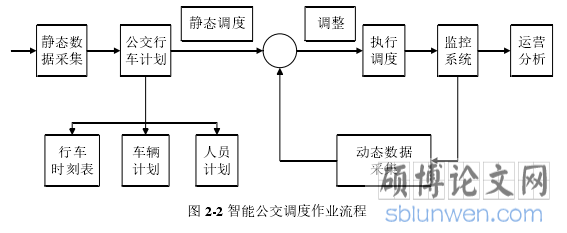

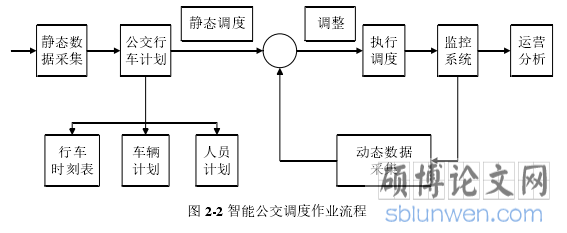

公交调度是指布局基础上的交通网络,根据交通信息和车辆资源,为公共交通运营计划,运输计划和客流分布,根据运行计划的工作,并结合车辆线路调度的实际运行状况,以满足沿线乘客的需求和生产计划运营目标。调度可以分为动态调度和静态调度。静态调度的主要内容是公交行车计划编制,包括发车频率、发车时刻表、运力和司乘配置计划;动态调度则是在车辆实时位置和速度、断面客流情况、道路交通状况等实时信息的基础上,选择最合适的调度方案,减少车辆实际行驶状况与行车计划之间的差距,使线路车辆数量保持在最佳状态[27]。

基于物联网技术的智能公交调度则以物联网技术为基础,即依靠标识感知技术、通信与网络技术和应用技术三个技术体系实现公交站点、公交车和乘客三者之间信息交互以提高公交利用率,提高乘客满意度的公交调度。智能公交调度的作业流程如图 2-2 所示,其技术路线如图 2-3 所示。

城市运输管理领域主要包含:智能公交调度、出租车调度指挥与监管以及货物运输车辆监控三个典型领域。本节从这三个方面分析物联网典型技术在城市运输管理领域的应用机理。

2.2.1 智能公共交通调度

(1)智能公交调度概述

公交调度是指布局基础上的交通网络,根据交通信息和车辆资源,为公共交通运营计划,运输计划和客流分布,根据运行计划的工作,并结合车辆线路调度的实际运行状况,以满足沿线乘客的需求和生产计划运营目标。调度可以分为动态调度和静态调度。静态调度的主要内容是公交行车计划编制,包括发车频率、发车时刻表、运力和司乘配置计划;动态调度则是在车辆实时位置和速度、断面客流情况、道路交通状况等实时信息的基础上,选择最合适的调度方案,减少车辆实际行驶状况与行车计划之间的差距,使线路车辆数量保持在最佳状态[27]。

基于物联网技术的智能公交调度则以物联网技术为基础,即依靠标识感知技术、通信与网络技术和应用技术三个技术体系实现公交站点、公交车和乘客三者之间信息交互以提高公交利用率,提高乘客满意度的公交调度。智能公交调度的作业流程如图 2-2 所示,其技术路线如图 2-3 所示。

...............................

第三章 城市运输管理及对物联网技术的现实需求 .............................. 17

3.1 我国城市发展与运输管理之间矛盾分析 .............................. 17

3.2 城市运输管理现状 .......................................... 17

第四章 物联网技术在城市运输管理中的发展范式 .................................... 26

4.1 物联网技术推广范式 ................................ 26

4.1.1 概述 ..................................... 26

4.1.2 政府规划主导型 ................................ 26

第五章 研究结论与展望 ......................................... 44

5.1 主要研究结论 ......................................... 44

5.2 研究展望 ............................... 44

第四章 物联网技术在城市运输管理中的发展范式

4.1 物联网技术推广范式

4.1.1 概述

物联网技术推广是指物联网技术研发、大范围应用的一个过程,直至其能够批量生产[37]。根据物联网技术推广的定义,可将其过程概括为:物联网技术供给者的物联网技术经过中间平台转移到物联网技术需求者。因而中间平台对于物联网技术推广的作用是至关重要的,是物联网推广效果的首要影响因素。

物联网技术推广中间平台的组成部分主要包括推广活动的主体、服务机构。我国物联网技术发展处于开始阶段,鉴于物联网技术能改善城市运输管理现状,提高居民生活质量,政府必然不能缺席其推广,故物联网推广主体包括政府;物联网技术的推广以现实需求信号为导向,现实需求产生于市场,故物联网推广主体包括企业;每个行业都有其服务协会,运输管理行业的服务协会是其管理部门,而我国城市运输管理体制也决定运输管理质量直接与其管理部门的政绩向挂钩,故物联网技术推广注意包括运输管理部门。服务机构主要有法律机构、金融机构等。

根据上述分析,城市运输管理领域物联网技术的推广主体主要有政府、企业和运输管理部门,而物联网推广采用的模式与其主体有着密切关系。因此,根据推广主体不同,将城市运输管理领域的推广模式分为三种,即政府规划主导型、企业产品主导型和运输管理部门服务主导型。

................................

第五章 研究结论与展望

5.1 主要研究结论

本文通过研究物联网的典型技术、应用机理、推广范式,确定适合我国城市运输管理运用环境和现状的物联网技术应用机理和推广范式,从而提高道路运行效率,确保道路运行的安全、环保和有序,对于提升我国道路运输管理水平具有重要现实意义。

(1)通过系统地对我国物联网技术在城市运输管理中的应用环境和条件进行SWOT 分析的基础上,发现我国城市运输管理已完全具备物联网发展基本物质技术条件以及具有良好的发展应用环境,大力推进物联网在运输管理中的应用具有广泛的发展前景;

(2)根据我国城市运输管理环境的综合系统分析以及三种物联网推广范式的优缺点比较,结合我国城市运输管理的实际,确定物联网技术在我国运输管理领域的推广应采用应当采取“政府、营运企业以及运输管理部门三个主体之间的相互协调和相互配合,以此促进城市运输管理的精细化,建立具有“高效、畅通、安全、便捷、绿色的运输体系”的协作型推广模式;

(3)通过对物联网在城市运输管理推广运营的三种运营模式进行分析,总结各自优点及适用条件,研究认为:城市运输管理不同领域应充分考虑推广主体模式、企业、政府融资能力、企业自身资源、政府政策环境、物联网实际功能等各种相关因素,选择符合各领域发展实际的物联网推广运营模式。并对完善物联网在城市运输管理领域的应用相关政策与提出措施建议。

参考文献(略)

本文通过研究物联网的典型技术、应用机理、推广范式,确定适合我国城市运输管理运用环境和现状的物联网技术应用机理和推广范式,从而提高道路运行效率,确保道路运行的安全、环保和有序,对于提升我国道路运输管理水平具有重要现实意义。

(1)通过系统地对我国物联网技术在城市运输管理中的应用环境和条件进行SWOT 分析的基础上,发现我国城市运输管理已完全具备物联网发展基本物质技术条件以及具有良好的发展应用环境,大力推进物联网在运输管理中的应用具有广泛的发展前景;

(2)根据我国城市运输管理环境的综合系统分析以及三种物联网推广范式的优缺点比较,结合我国城市运输管理的实际,确定物联网技术在我国运输管理领域的推广应采用应当采取“政府、营运企业以及运输管理部门三个主体之间的相互协调和相互配合,以此促进城市运输管理的精细化,建立具有“高效、畅通、安全、便捷、绿色的运输体系”的协作型推广模式;

(3)通过对物联网在城市运输管理推广运营的三种运营模式进行分析,总结各自优点及适用条件,研究认为:城市运输管理不同领域应充分考虑推广主体模式、企业、政府融资能力、企业自身资源、政府政策环境、物联网实际功能等各种相关因素,选择符合各领域发展实际的物联网推广运营模式。并对完善物联网在城市运输管理领域的应用相关政策与提出措施建议。

参考文献(略)