本文是一篇物联网技术论文,本文的主要工作内容如下:(1)设计了分别基于 WiF i 和 LoRa 的无线数据采集节点,实现了伺服电机的数据采集。(2)设计了基于轮询问答方式工作的 LoRa 网关,实现了 LoRa 节点与网关之间自组织网络、信息交互以及协议转化。(3)构建了云服务平台,包括 Broker 和 MySQL 数据库,实现了 MQTT 协议的消息代理和监测系统数据的远程管理。(4)设计了用户监测软件,实现了实时监测、故障报警、历史数据查询、信息管理等功能。

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

伴随工业 4.0 的提出,传统的工业生产技术与信息管理方式面临了一系列新的挑战,在多元化信息技术和行业融合的推动下不断蜕变,迎来了以数字化为基础,智能化为发展目标的转型浪潮[1],“数字化企业”、“智慧工厂”、“云制造”等概念横空出世。而物联网则是其中的核心:将射频识别、嵌入式、无线传感网、中间件和云计算等技术进行融合[2],使传统相对封闭的独立设备转变成匹配程度高可联网的智能设备[3]。

伺服电机是在高精度和自动化的时代背景要求下为各类机械设备提供驱动力的重要动力源,也是控制领域不可或缺的一环,如数控机床、机械臂、激光机器人等。虽然伺服电机在工业领域中具有众多优势,但是在实际的工作过程中,其关键部位的劣化和失效是影响电机平稳运行的重要因素,如接线松动、过载、过热等故障[4]。而这种影响如果未得到及时有效的处理,将会直接或间接传递到依赖电机提供驱动力的整个机械设备,对企业造成巨大损失。可见伺服电机在为企业提供生产力的同时也埋下了隐患,因此对伺服电机进行实时监测并对产生的故障进行报警是势在必行的。

传统的伺服电机监测方式是利用伺服驱动器自带的操作面板,专业的技术人员根据面板参数检查电机是否故障及诊断故障原因。显然,这种人工巡检的方式存在很大的局限性,主要体现在伺服驱动器的操作面板只针对单台电机进行监测,电机数据被限制在单个伺服驱动器中,无法集中管理,从而导致即使电机发生了故障也很难立即被监测人员察觉。随着总线技术的发展,开始出现了基于总线式的电机监测系统,解决了上述存在的问题,但是由于线缆的铺设交错复杂且价格昂贵,因此该项技术也未得到很好的应用。后来随着各项通信基础设施的建设,企业开始使用运营商提供的移动网络构建无线远程的监测方案,如 GPRS、3G/4GDTU 等,这虽然避免了线缆铺设所带来的问题,但是产生了必须定期向运营商缴纳通信费用的问题,随着使用时间的增加累积的成本也会越高,不仅如此,这些监测数据经过了网络运营商存在了数据保密性或数据安全上的问题,而且运营商网络并非可以覆盖任何角落,如一些较为封闭的地下场所。

..........................

1.2 电机监测技术研究现状

电机监测技术的研究始于上世纪 60 年代,但是由于当时通信技术和网络技术的制约,电机的运行状态监测技术也仅限于单机在线监测,即为每台电机配备一套单独的监测平台,其优点是实时性较好、可靠性高,但是系统对外封闭,信息交流仅局限在系统内部无法对外进行扩展。后来,随着通信技术、计算机、互联网等技术的发展和应用,电机的分布式监测技术和远程监测技术逐步引起国内外学者的关注和重视[7-8],各大企业也纷纷对其加大投资力度并进行深入的探索和研究,这也标志了电机的监测技术迈向了一个新的发展阶段。

目前,电机的单机在线监测技术已很少使用,而分布式监测和远程监测的技术手段却有多种,根据是否接入互联网可划分为基于 Internet 的电机监测系统[9-10]和基于私有网络的电机监测系统,这里的私有网络是指未接入互联网的封闭式网络,如局域网、工业总线等;而根据系统架构可划分为基于分布式架构的电机监测系统和基于 C/S、B/S 架构的电机监测系统[11]。

(1)基于分布式架构的电机监测系统

分布式架构的特点是一个监测中心和多个采集节点。将一台监测中心与多个电机数据采集节点连接起来,采集节点负责将数据上传至监测计中心,并由监测中心进行统一处理、显示和存储等。监测中心与数据采集节点的连接方式由多种,可以是总线、局域网也可以是 Internet,其中基于总线和局域网的方式常应用于企业范围内的电机集中监测,而基于 Internet 则以获得更远的监测距离。

刘洪涛[12]提出采用 CAN 总线的电机监测方案,监测中心计算机的上位机系统采用 CAN/RS232 协议转换卡连接至总线,采集节点由 CAN 控制器 SJA1000 与AT89C52 单片机组成。这一系统实现了基于分布式的电机监测系统,系统的主要功能包括电机运行状态的实时显示和报警阈值的设定等,系统的总体架构如图 1.1所示。

物联网技术论文怎么写

........................

第二章 状态监测系统总体方案设计

2.1 状态监测系统需求分析需求分析

要求开发人员在开发之前对系统的应用场景和预期功能进行详细调查和分析,良好的需求分析可以使开发者准确地掌握系统的整体架构,明确主要的工作内容以及设计良好的工作方案,以下分别从数据采集、数据传输、数据存储和用户终端四个维度对监测系统的需求进行分析。

(1)数据采集

准确、稳定的数据采集是保证系统可靠性的基础。如今,大多数伺服驱动器都安装了操作面板和配备了上位机软件,用户使用操作面板或者上位机软件即可直接查看电机的各项参数,而读取驱动器内部的数据则需要利用驱动器上配套的通信接口,并遵循该接口规定的通信协议[38]。目前,伺服驱动器常用的通信接口有 RS485 接口、RS232 接口和 CAN 接口,相应的通信协议包括 CAN 协议、Modbus协议、EtherCat 协议、PROFINET 协议等。

(2)数据传输

如今的工业生产中,仍有许多企业采用双绞线、电缆、光纤等有线的方式进行设备间的数据传输。这种方式使用成本较高,线缆之间的交织也加大了维护的难度,而且不是所有设备都适用于有线连接的传输方式,如大多数可移动的设备,因此,采用无线传输的方式更符合未来工业监测系统的发展趋势。与有线传输方式相比,无线传输避免了铺设大量线缆产生的高昂费用,而且具有容易维护、扩展性较好、方便与可移动设备进行通信等众多优势。

性较好、方便与可移动设备进行通信等众多优势。针对无线数据传输的方式,并根据伺服电机复杂多样的作业场景进行分析和归纳,提出无线传输应适用于以下两种场景:

a.伺服电机集中式作业的场景,其特点是多台伺服电机集中在某一较小的范围内,如对纺织车间内的纺纱机、梳棉机、横边机等纺织设备上的伺服电机运行状态进行集中监测。

b.伺服电机分散式作业的场景,其特点是多台伺服电机的分布较稀疏,彼此相距较远的距离,或者在一些活动范围较大的可移动设备上,如对大型物流车间搬运车上的伺服电机运行状态进行监测。

此外,从企业内部数据的保密性角度出发,应尽量避免使用运营商提供的移动网络。而且,为了实现真正的跨区域远程监测,需要充分利用公网资源,因此采用 C/S 或 B/S 架构是较合理的选择。

....................

2.2 物联网相关技术介绍

2.2.1 WiFi 通信技术

无线局域网(WLAN)是指应用无线技术将各类终端设备(手机、平板、电脑、嵌入式、传感器等)互联起来,形成一个可以相互通信和数据共享的网络体系[40]。符合 WLAN 标准的技术有多种,而 WiF i 则是其中应用最广泛的一种,它具有传输速率高、全双工、并行传输等诸多优点[41]。

在 WiFi 组网中主要存在两种类型的设备:站点设备(Station)和接入点设备(Access Point)。站点设备是构成一个无线网络的最基本组成单元,通常包括具有 WiF i 接入功能的各类终端设备;接入点设备是各个站点设备的基站或中心网关,其作用类似于有线网络中的多端口转发器[42]。各设备之间可以形成的两种组网模式:Ad-hoc 模式和 Infrastructure 模式。

(1)Ad-hoc 模式

在该模式下不存在接入点设备,而是将各个站点设备依次连接形成一种去中心结构的网络系统,它采用了分布式算法以及分层式的网络协议,并通过二者之间充分融合和协调实现了各站点设备之间网络的自动组织和运行[43]。在该模式下,各个相邻站点设备之间以点对点的方式进行通信,而非相邻站点设备之间的信息交流则需要经过多跳(MultiHop)的形式进行转发,这也是此网络模式与其他无线网络模式之间最根本的区别[44]。

(2)Infrastructure 模式

在该模式下至少存在一个接入点设备,各个站点设备都与接入点设备建立无线连接并形成一个基本服务集(BSS),站点设备之间的通信可以通过接入点设备的转发来实现[45]。此外,也可以将接入点设备连接至主干网络,在主干网络下由所有的基本服务集共同构成了一个扩展服务集(ESS),扩展服务集上任意站点设备之间都可以进行相互通信[46]。

......................

第三章 状态监测系统硬件设计及通信连接...........................21

3.1 采集节点硬件设计......................................21

3.1.1 ESP8266 模块........................................21

3.1.2 LoRa 采集节点硬件设计...........................22

第四章 状态监测系统软件实现......................................32

4.1 WiF i 采集节点程序设计..................................... 32

4.1.1 开发环境及程序执行方式介绍............................32

4.1.2 入口程序设计...................................33

第五章 状态监测系统综合性能实验评估.......................................59

5.1 实验验证.................................................59

5.1.1 实验平台及对象..............................59

5.1.2 WiF i 组网的状态监测实验...................................... 60

第五章 状态监测系统综合性能实验评估

5.1 实验验证

5.1.1 实验平台及对象

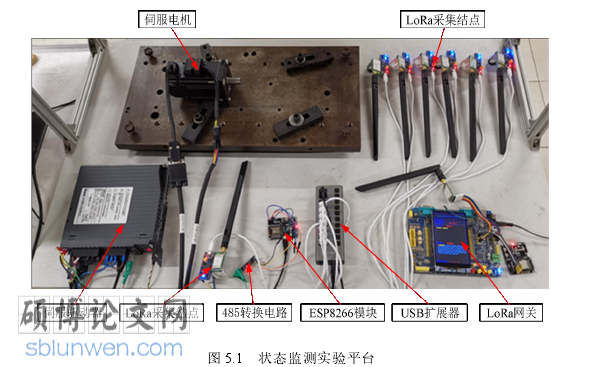

为了验证伺服电机运行状态监测系统的可行性和正确性,分别对 WiF i 和LoRa 两种组网方案的各项功能进行了实验验证。在 WiFi 组网方案中,多个 WiF i采集节点之间无需相互等待,采用并行传输的方式上传数据,因此各个节点之间相互独立,检验单个节点的正确性即可反应 WiF i 组网方案的正确性;而在 LoRa组网方案中,则采用了自组网和轮询问答的工作方式,因此需要验证网关设计的正确性,以确保每个节点都能与网关进行连接并通过轮询的方式上传监测数据。实验中的所有节点模块均采用了 USB 接口进行供电,实验平台如下图 5.1 所示。

物联网技术论文参考

第六章 总结与展望

6.1 总结

伺服电机作为工业控制系统的重要组成部分,其设备健康管理十分重要。过去的电机监测采用了工业总线、GPRS、3G/4G DTU 等方式,在使用成本、网络覆盖、信息安全等方面具有一定的局限性。针对以上问题,本文根据当下物联网技术的快速发展,对伺服电机的运行状态监测系统进行了研究,开发了一套针对伺服电机两种不同使用场景下的监测系统,在由企业内部自行组建无线网络的前提下实现了大量伺服电机同时在线远程监测。

本文的主要工作内容如下:

(1)设计了分别基于 WiF i 和 LoRa 的无线数据采集节点,实现了伺服电机的数据采集。

(2)设计了基于轮询问答方式工作的 LoRa 网关,实现了 LoRa 节点与网关之间自组织网络、信息交互以及协议转化。

(3)构建了云服务平台,包括 Broker 和 MySQL 数据库,实现了 MQTT 协议的消息代理和监测系统数据的远程管理。

(4)设计了用户监测软件,实现了实时监测、故障报警、历史数据查询、信息管理等功能。

(5)构建了用于研究的实验平台,验证了系统的各项功能,测试了系统的极限性能。

参考文献(略)