本文是一篇社会学论文,本研究发现,“家治”传统通过伦理规训与分层治理架构实现乡村内生秩序,进而助力乡村治理。内部治理中,宗族义务向公共责任转化,依托血缘网络整合资源,形成低成本治理闭环。外部链接中,家族精英借助文化传统与社会网络,弥合传统权威与现代治理的缝隙。

一、导论

1.1研究背景

中国乡村作为中华文明的根基,承载着五千年的农耕文化传统。自西周“井田制”至宋代“乡约制度”,传统乡村始终以“家国同构”为治理核心,形成“皇权不下县”的基层自治格局。宗族组织通过族规、祠堂、族田等制度维系社会秩序,如《朱子家礼》规范下的宗法制度,将伦理规范与治理实践深度融合。这种“家治”传统以血缘为纽带,构建了费孝通所述的“差序格局”社会网络,其治理效能体现在三方面:一是通过“义庄”“社仓”等互助机制实现经济风险共担;二是依托“乡饮酒礼”“村规民约”完成文化整合;三是以“乡绅自治”模式实现权力制衡。如慕村吴氏家族通过修订《族规》将孝道转化为生态保护义务,印证了传统文化基因的当代治理价值。

二十世纪以来,工业化浪潮冲击导致传统治理模式解构,但文化记忆的延续性使乡村社会始终保持着对共同体价值的追寻。当前乡村振兴战略中,“家治”传统正以创新形态融入现代治理体系:浙江乌镇通过重构“水乡文化共同体”,将古建筑保护与集体经济挂钩,实现文化资本向经济资本转化;多地推行的“乡贤议事会”制度,本质上是对“乡绅自治”的现代性调适。这种转型既延续了“礼治秩序”中伦理教化的内核,又通过法治框架下的乡规民约再造,形成自治、法治、德治“三治融合”的新格局。传统治理智慧与现代治理需求的创造性结合,为破解乡村治理中的组织涣散、价值离散等难题提供了文化路径。

社会学论文怎么写

.............................

1.2研究内容

1.2.1研究对象

本研究的核心个案——西部平县慕村,其选取遵循社会学质性研究的目的性抽样原则(Patton,2002),综合考量典型性、极端性与信息丰富性三重标准:

在典型性维度方面,主要可见于文化延续的深度与广度。慕村不仅保留了一套完整的家治传统体系,而且在物质与精神两个层面均展现出了高度的文化连续性。物质层面,慕村现存有清代的族谱,详细记录了家族的血脉传承与历史变迁;宗祠作为家族的精神象征,历经风雨仍屹立不倒,成为族人凝聚向心力的重要场所;此外,《张氏族规》(光绪二十三年修订本)作为家族行为的规范准则,至今仍为族人所遵循,体现了家族文化的深厚底蕴。精神层面,慕村的“家族议事会”与“家族养老基金”等制度已连续运作超过百年,前者是家族内部决策与沟通的重要机制,后者则彰显了家族成员间相互扶持、尊老爱幼的传统美德。这些制度的持续运作,不仅维系了家族的和谐稳定,更为我们提供了一个观察传统治理模式如何在现代社会中活态传承的理想样本,展现了文化延续的强大生命力与适应性。

在典型性中还可见于空间代表性,作为西部欠发达县域的典型村落,慕村兼具空心化(户籍人口2100人,常住人口仅873人)、生态脆弱(水土流失面积占比37%)、水资源缺乏与多元治理需求(近五年承接政府项目12个)等乡村振兴痛点。此外,慕村在地理位置上处于西部地区的核心地带,其地形地貌、气候特征等自然条件与周边地区具有较高的相似性,使得其在空间上具有广泛的代表性。这种代表性不仅体现在自然环境方面,更体现在其社会经济发展水平和治理结构上。慕村作为西部欠发达县域的典型村落,其治理经验和挑战在很大程度上能够反映出整个西部地区乃至全国广大农村地区的共性问题。因此,选取慕村作为研究对象,有助于我们更深入地理解西部地区农村治理的特殊性和普遍性,为制定更加科学合理的乡村振兴政策提供有力支撑。

.......................

二、文献综述

2.1理论基础与相关概念

2.1.1理论基础

本研究以地方知识和乡村治理的理论为核心框架,整合制度主义、社会文化资本与实践理论三大社会学传统,构建分析传统家治模式在现代化压力下的适应性重构机制。

1.制度主义理论

通过诺斯制度变迁理论,解释慕村家治传统通过“渐进式变革”实现制度存续。例如,家治组织在2018年引入区块链技术执行族规(如智能合约分配烤烟收益),既保留传统权威内核,又通过技术工具适应市场环境压力。这种“制度黏性”(institutional stickiness)体现了诺斯所言的“路径依赖”与“制度弹性”的辩证关系。然后是以奥斯特罗姆多中心治理,来分析家治组织作为一种地方知识的同时,与村委会、市场主体的互动模式。慕村家族合作社控制73%耕地,通过“土地入股—劳力计分—按股分红”制度整合资源,形成政府引导、市场运作、家族自治的三重治理网络。这种多中心治理结构既规避了单中心治理的垄断风险,又通过家族自治降低交易成本,印证了奥斯特罗姆“制度多样性”的治理效能。

在中国化制度理论之中,借鉴曹正汉“风险论”视角,解读族规修订中的风险分配逻辑。例如,2021年土地流转冲突中,家治组织提出“土地置换+祠堂光复”方案,通过将传统祖坟保护与现代征地需求绑定,将个体风险转化为集体协商议题,体现了家规作为“风险规避装置”的功能。

...................

2.2地方知识相关研究

家治传统本质就是一种地方知识。地方性知识(Local Knowledge)作为20世纪人文社会科学领域最具影响力的理论范式之一,其学术脉络始于克利福德·吉尔茨(Clifford Geertz)的文化阐释学,后经埃琳诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)的制度经济学研究拓展至社会治理领域,并在全球范围内引发生态学、管理学、教育学等多学科的创新性应用。本文基于近五十年来的核心文献,系统梳理该理论的概念嬗变、核心框架及其跨学科实践价值,并着重分析其在中国语境下的本土化发展。

吉尔茨在《地方性知识——阐释人类学论文集》(1983)中首次提出“地方性知识”概念,强调知识的生成具有深刻的文化情境依赖性。他通过印尼巴厘岛的斗鸡仪式与摩洛哥市集纠纷的案例,揭示知识并非普遍真理的投射,而是“由当地人编织的意义之网”。这一理论包含三重内核:第一,方法论革新,主张以“深度描写”(ThickDescription)解构文化符号,例如将法律视为“地方性想象”而非普适规则,第二是知识相对主义,批判西方中心主义的知识霸权,提出“神经病学与民族志同为地方性知识”的著名论断;第三是动态开放性,尽管知识根植于特定时空,但其边界具有渗透性,能够通过与外部系统的互动实现自我更新。

吉尔茨在《地方性知识——阐释人类学论文集》(1983)中首次提出“地方性知识”概念,强调知识的生成具有深刻的文化情境依赖性。他通过印尼巴厘岛的斗鸡仪式与摩洛哥市集纠纷的案例,揭示知识并非普遍真理的投射,而是“由当地人编织的意义之网”。这一理论包含三重内核:第一,方法论革新,主张以“深度描写”(ThickDescription)解构文化符号,例如将法律视为“地方性想象”而非普适规则,第二是知识相对主义,批判西方中心主义的知识霸权,提出“神经病学与民族志同为地方性知识”的著名论断;第三是动态开放性,尽管知识根植于特定时空,但其边界具有渗透性,能够通过与外部系统的互动实现自我更新。

................................................

三、慕村概况与“家治”传统..................................22

3.1慕村的概况.........................................22

3.1.1地理位置...............................22

3.1.2人口结构........................................23

四、“家治”传统助力乡村“内部治理”..............................26

4.1“家治”传统协调乡村秩序........................................26

4.1.1“家治”规范的内容.............................................28

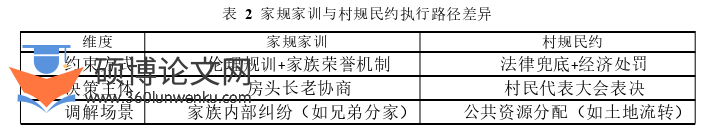

4.1.2引用到乡村治理.............................................29

五、“家治”传统助力乡村“外部供给”..........................42

5.1“家治”传统与资源链接.......................................42

5.1.1“向外获取资源”的两个案例.....................................42

5.1.2现象解释:“祖荫下”情结...................................45

五、“家治”传统助力乡村“外部供给”

5.1“家治”传统与资源链接

本节聚焦于“家治”传统如何通过家族精英这一关键主体实现资源链接,并助力乡村“外部供给”。家族精英凭借其文化资本、社会资本和经济资本,成为传统家治网络与外部资源对接的核心枢纽。通过案例分析,本节揭示了家族精英如何通过“政策嫁接”策略将家族利益嵌入国家项目,以及如何依托血缘、姻缘和业缘网络实现资源的整合与转化。具体而言,慕村的两个典型案例——烤烟种植大户吴祖木的产业整合与返乡创业青年张德山的酒席服务网络构建——生动展现了家族精英如何通过传统家治网络链接外部资源,既造福家族成员,又推动乡村经济发展与治理创新。

本节先通过案例分析揭示家族精英获取外部资源的具体路径及其背后的机制,然后探讨家族精英行为的文化动因——“祖荫下”情结,分析其如何在传统权威与现代治理之间实现调适;进而从社会资本转化、权力结构重塑和文化资本调适等维度,探讨家族精英资源链接行为对乡村社会的多维影响。这种层层递进的分析框架,既展现了“家治”传统在资源链接中的独特作用,也为尝试理解传统家治与现代交织下的乡村治理提供了新的视角。

5.1.1“向外获取资源”的两个案例

农村家族内的精英群体常通过“政策嫁接”策略将家族利益嵌入国家项目。例如,慕村在申报慕村的贯村公路的资金时,吴姓精英提议将资金优先用于本族区域道路硬化,并引用“乡村振兴需尊重地方特色”的政策话语进行合理化。这种策略依托斯科特的“弱者的武器”理论,通过“合法性包装”实现利益输送。同时,精英群体利用信息不对称(如政策解读权)主导村民议事会,将个人诉求转化为家族诉求,再转换为村集体利益。在家族精英向外获取资源的案例中,笔者发现,在慕村有两个案例具有很大的说服力,第一个案例是烤烟种植大户吴祖木,利用家族网络链接外部家族资源的分析;第二个案例是慕村张德山的酒席一条龙服务。

.......................

六、结论与讨论

6.1“家治”传统的组织结构助力乡村治理

从组织结构的视角剖析家治与乡村治理,有助于深入理解乡村社会的运行逻辑。经济结构上的互帮互助、社会支持层面的弱者扶助以及村自治结构的共商共议,这三者紧密相连且相互影响。经济结构中的互帮互助为乡村发展提供物质基础,是乡村治理的经济保障;社会支持层面的弱者扶助维护了乡村社会的公平正义,促进社会整合,保障乡村社会稳定;而乡村自治结构的共商共议则是乡村治理的决策与执行机制,推动乡村民主化进程。乡村治理本质是资源分配、权力运行与社会整合的动态平衡过程。在这一过程中,“家治”作为一种以家族为核心的组织形式,通过经济互助、弱者扶助与共商共议的三重结构,构建了独特的乡村治理模式。我们可以根据慕村的9个案例总结出下表。

社会学论文参考

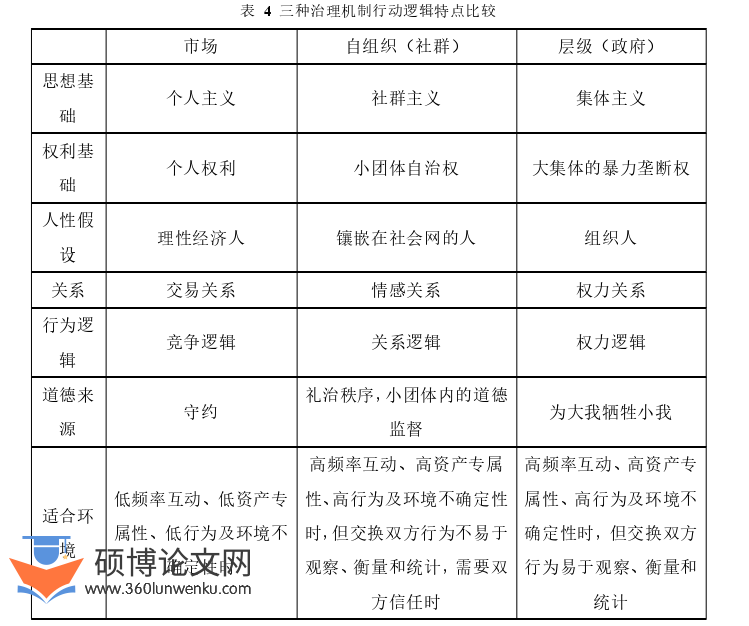

这三重结构分别对应经济功能主义、社会整合理论与参与式民主理论:经济互帮互助(功能主义视角),通过资源整合与风险共担,形成乡村经济的“共同体”特征;弱者扶助(社会整合视角),通过文化价值传承与社会安全网构建,强化乡村社会的凝聚力;共商共议(民主参与视角),通过协商式决策机制,推动乡村权力结构的民主化转型。三者共同构成“家治”组织的社会学内核,既保留了传统血缘关系的文化根基,又回应了现代乡村治理的复杂需求。家治传统的理论整合与乡村振兴的实践张力,以及乡村振兴战略的核心在于激活乡村内生动力,而“家治”传统作为中国乡土社会的制度遗产,通过规范约束、公共组织协作与村落精英引领的三重作用,为乡村治理现代化提供了独特路径。

参考文献(略)