本文是一篇社会学论文,本研究通过对陪读现象中母亲角色的深入剖析,揭示了农村陪读母亲角色的形成和固化是多方面因素共同作用的结果。符号暴力会影响农村母亲做出陪读的选择:女性在劳动分工中长期处于相对弱势地位,社会对女性的限制和刻板印象使得她们在职业发展和家庭责任之间难以平衡。

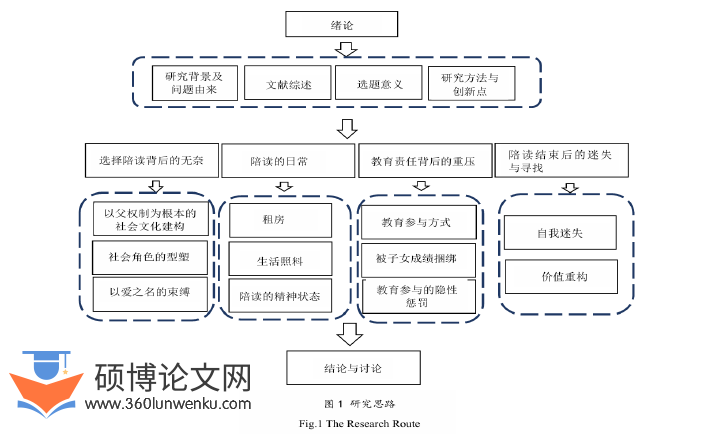

1绪论

1.1研究背景及问题由来

塔尔科特·帕森斯认为:“教育不仅是为个体提供职业上的资格认证和培养社会所需的技能,还是实现社会分层与流动的关键途径,尤其在工业社会,教育对个体实现向上流动具有决定性影响(谢立中,2000)。”随着社会经济的不断进步和教育体制改革的深入,学历和文凭逐渐成为用人单位挑选人才的重要指标之一。高学历人才拥有更多机会抢占就业市场,掌握更多社会资源,从而实现社会地位的向上流动。教育能够转变个人的生活轨迹和社会地位,农村子弟也越来越意识到教育是他们改变命运,实现阶层跨越的重要途径(黄艳敏,2022)。在社会资本相对薄弱的农村地区,教育更是被视为提升资本存量、实现阶层跃迁的关键阶梯。为了让子女摆脱底层劳动人民的命运、实现向上流动,农村家庭十分重视子女教育,加之其他资源的匮乏,陪读便成为农村家庭主要的教育投入手段。

“陪读”概念兴起于20世纪80年代,它表达的含义是家长主动陪伴子女学习,在日常生活中提供照料和支持的行为模式(苏运勋,2020)。据中国社科院教育研究所在2015年发布的一项社会现象调查统计数据显示,约36.8%的中国家庭存在陪读情况,当下这个比例可能会更大。一方面随着“撤点并校”政策在农村的实施,农村学校通过精简合并、数量减少,农村学生被就近集中到城镇入学。部分学校距离村镇过远,偏远地区的适龄儿童上学不便,这使得农村家庭不得不选择对其进行子女陪读。另一方面由于城乡教育资源存在较大差异,为了给子女争取到优质教育资源,从而顺利考上重点高中和重点大学,最终改变个人乃至家庭命运,实现“光宗耀祖”的愿望。越来越多的农村家长主动选择离开原先居住的农村地区,将子女转入城镇学校,自己随之前往城镇租房陪读。对适龄子女进行陪读的现象愈发普遍,而农村母亲作为陪读家长这一群体的主要代表,逐渐引起了社会的广泛关注。

...................

1.2文献综述

1.2.1关于陪读的研究

(1)关于陪读的定义及类型研究

社会学论文怎么写

目前学界对于陪读的定义尚未形成统一观点,学者们对陪读目的和内容分别给出了自己的理解。黄淑贞(2006)将陪读定义为众多家长出于对孩子成长与未来发展的深切关怀,甘愿舍弃个人发展,致力于陪伴与悉心照料其上学子女的生活起居。苏运勋(2020)将陪读定义为家长积极陪同和照顾孩子的学习与日常生活的行为。齐薇薇(2022)将陪读视为一种社会现象,认为陪读是指家长把子女的教育置于核心地位,选择居住在子女学校附近,陪伴和照料子女的学习和生活。

关于陪读类型划分,郑燕娜(2007)基于父母陪伴子女学习时间的差异,将陪读细分为临陪、半陪、暗陪和全陪四种类型。王晓慧(2011)基于父母陪读的主观意愿,将陪读模式划分为随迁型、被迫型和主动型陪读三种类型。苏运勋(2020)根据陪读对象的居住情况又将陪读细化为四种类型:亲代居家和离家、隔代居家和离家陪读,其中在亲代陪读的两种类型中,母亲往往扮演着主要的角色。

(2)关于陪读原因的研究

第一,社会因素。丁志宏(2021)将陪读现象的出现归因于农村撤点并校政策在实施过程中出现偏差,部分地区没有充分考虑农村家长的实际需求和城镇学校的承载能力,导致了农村学校数量不足,村里的孩子面临无学可上的困境。同时,乡镇学校的教学条件相对较差,农村家长只能选择进城陪读。张家勇、肖毅(2008)和潘光辉(2017)等学者认为农民家庭纯收入的增加提升了农民的教育购买能力,从而主动选择进城陪读。齐薇薇(2022)指出,正是由于县域教育与农民家庭的教育预期之间存在不匹配性,才导致农村母亲陪读现象的日益兴起,迫使农村家庭调整分工。在王文龙(2012)看来,陪读是中国社会发展路径受阻、教育资源分配不均和社会阶层分化的产物。

.....................

2从打工到陪读:陪读选择背后的无奈

2.1以父权制为根本的社会文化的建构

在母系社会向父系社会过渡的初始阶段,父权制的意识形态便通过各种系统化的运作模式得以稳固确立。这些模式旨在维系和巩固性别统治关系,植根于父权社会的内在结构中,它不仅是“父亲”权威得以维持的自然产物,更是确保性别统治秩序得以平稳运转的必要手段(潘萍,2015)。20世纪初,女权主义流派将那些男性主导女性并且由男性统治社会的社会体系界定为“父权制”(满珂,2013)。父权制的核心在于维护和合理化男性特权与权威,是指基于性的权力和规范的总和,确保男性在社会结构中占据主导地位(Susan Buckingham,2000)。这是一种将男性始终置于主导或首要地位、女性处于从属或次要地位的社会架构体系。

在马克思主义女性主义流派看来,资本主义通过将女性排斥在生产经营劳动范围之外,男性和女性同工却不同酬,以及依据自己的需求决定鼓励女性是加入劳动生产还是回归家庭,以此来追求利益最大化(秦美珠,2008)。这使得女性只能以从事家庭劳动为主,而家庭劳动却无人支付相应的劳动报酬,女性只能依赖家庭中男性的劳动收入维持生计,这一情况加剧了社会对女性不创造经济价值的刻板印象,男性因此获得了对女性的统治权利(卡尔·马克思,2004)。在父权制意识形态的影响下,社会文化建构了一种特定的性别秩序,即男性统治主宰女性命运,这使得女性在社会中往往被视作男性的附属品(西蒙·波伏娃,1998)。这种不平等的性别关系在资本主义和父权制的双重作用下得以巩固和延续。

................

2.2社会角色的形塑

社会角色是个体在特定社会关系中所占据的身份地位,以及随之产生的行为准则和表现模式的综合体现(俞国良,2006)。社会角色通过行为模式、社会地位与身份以及社会期望等方式发挥作用。个人的行为受社会角色的影响,会形成一种为社会所接受的行为方式,这种方式对个人行为发挥着规定性的效果。个体在与社会互动的过程中,通过学习和扮演不同的社会角色,逐渐掌握符合该角色的行为规范和模式。同时社会角色应该符合社会期望,对于某一特定社会地位,社会对其行为设定了明确的规范与期待,而这一地位的人必须遵循这些规定或社会普遍期望的行为模式,以符合其角色的要求。

两性在家庭内外扮演着不同的社会角色,传统的性别角色分工主要表现为“男主外,女主内”,自古以来,“贤妻良母”一直是社会对女性的角色期待。在传统观念中,母亲被视为是家庭的核心和照顾者,承担着育儿、家务和家庭管理的责任,社会对母亲的角色期待包括以下五个方面:第一,照顾孩子。社会期望母亲能够全心全意地照顾孩子,关心他们的身体健康、心理和情感需求,母亲通常被认为是孩子的启蒙老师,需要在日常生活中传授给孩子知识、价值观和道德观念;第二,家庭管理。母亲通常需要负责家庭日常事务的安排和管理;第三,情感支持。社会期望母亲能够为家庭成员提供情感支持,关心和支持丈夫,并与孩子培养亲密关系,母亲被视为家庭的温暖和安慰的来源;第四,教育孩子。社会期望母亲孩子教育方面发挥重要作用,母亲需要关注孩子的学业、兴趣爱好和社交技能等方面的发展,并给予他们积极的指导和支持;第五,牺牲精神。社会期望母亲可以为了家庭利益牺牲个人的需求和愿望,成为自我牺牲的典范,愿意为了家庭的幸福而付出一切努力。

.........................

3重复与单一:农村陪读母亲的日常.............................. 25

3.1租房陪读:保驾护航的第一步 ...................................... 25

3.2陪读的基本任务:生活照料 ......................................... 26

3.3陪读的日常状态:“熬”日子 ........................................ 28

4陪读中的教育参与:教育责任背后的重压 ............................... 34

4.1农村陪读母亲的教育参与 ................................... 34

4.1.1被动的家校联动 ............................................ 34

4.1.2主动的学习督促 ................................ 36

5陪读落幕:农村陪读母亲的迷失与再寻找 .......................... 45

5.1农村陪读母亲的迷失............................................ 45

5.1.1生活目的和意义的解构 ................................. 45

5.1.2 来自子女成绩的挫败感 .................................... 46

5陪读落幕:农村陪读母亲的迷失与再寻找

5.1农村陪读母亲的迷失

5.1.1生活目的和意义的解构

农村陪读母亲长期陪伴子女在县城求学,她们将生活重心完全置于子女的学业中,形成了特有的心理定势和生活模式。然而,在陪读工作结束后,她们需要从城市回归到原本的农村生活,这种生活场景的转变往往会带来显著的心理落差与不适应。在陪读期间,农村陪读母亲扮演着子女的生活照顾者、学业监督者等多重角色,这些角色赋予了她们独特的价值和意义。然而在陪读结束后,子女进入大学,不再需要农村陪读母亲扮演这些角色,这些角色被逐一剥离,她们又重新被视为普通的农村妇女,这会使得她们感到迷茫、产生巨大的落差感。陪读母亲在陪读中付出的努力在子女进入大学后似乎被遗忘,她们需要重新审视自己的价值和地位,这是一个充满挑战的过程。

“儿子高考一结束,我当时内心并没有想象中的那么激动,倒是很平静,这条战线巨长的战斗终于结束了,考完第二天我们娘俩就回农村老家了。说实话刚回家那个月我感到特别迷茫与无助,重复了三年的陪读生活突然结束了,我不知道现阶段的我应该做些什么,出去找工作吧又放心不下儿子一个人在家,在家里待着又没啥人玩,很无聊,感觉生活突然丧失了意义,干啥都提不起精神。”(20230705-C14-YJM,孩子已毕业)

生活环境的改变也会导致巨大的心理落差,农村陪读母亲在适应了城市的快节奏、高效率和丰富多彩的文化生活后,再回到农村的慢节奏、相对封闭的单调生活,场景的剧烈转换,会让她们感到难以适应。与此同时,农村陪读母亲在陪读期间建立起的新的社交网络和人际关系随着她们的回村会逐渐断裂,会进一步加剧她们的孤独和无助感。

社会学论文参考

......................

6结论与讨论

6.1研究结论

第一,本研究通过对陪读现象中母亲角色的深入剖析,揭示了农村陪读母亲角色的形成和固化是多方面因素共同作用的结果。符号暴力会影响农村母亲做出陪读的选择:女性在劳动分工中长期处于相对弱势地位,社会对女性的限制和刻板印象使得她们在职业发展和家庭责任之间难以平衡。以父权制为根本的社会文化的建构和传统的性别分工模式进一步使得女性在家庭中的角色被固化。同时,社会对母亲角色的期待往往聚焦于“贤妻良母”的形象,这种角色的塑造和期待可能会导致母亲自身的需求和幸福被忽视。此外,母爱被过度神化,导致农村母亲在承担家庭精细化照料方面存在着巨大压力。这些因素使得农村母亲的自我牺牲和剥削逐渐合理化、自然化,这不仅影响了母亲的认知和行为,也进一步巩固了她们在家庭中的从属地位,在这一过程中,母亲们无意间成为了家庭和社会所施加的符号暴力的承受者。

第二,本研究通过深入探究农村陪读母亲的日常生活,揭示了她们在子女生活中的核心角色和任务,研究发现农村母亲陪读日常中亦随处可见符号暴力。在教育竞争不断加剧的当下,由于文化资本和经济资本的制约,处在社会底层的农村陪读母亲在陪读过程中的基本任务就是照顾子女的衣食起居。农村陪读母亲在租房和生活照料方面付出了努力,旨在为子女创造一个良好的学习环境。然而,以孩子为中心的单一日常生活容易使她们的精神世界陷入空虚,她们的情绪易被孩子牵动,她们的孤立无援无法被感同身受,她们甘愿将自己置于与其他家庭成员的不对等地位。她们以“爱”之名心甘情愿地牺牲自我,用“问心无愧”去缓解自己的痛苦。这将陪读过程中农村母亲遭遇的剥削与不平等合理化、自然化,并潜移默化地影响母亲的认知和行为。

参考文献(略)