本文是一篇社会学论文,本文以女性主义视角为出发点,以性别角色理论、社会性别理论为支撑,综合使用消费实践理论的研究范式,通过对内蒙古中部地区S村的定性调查研究,旨在厘清农村女性进行数字消费实践过程中的家庭角色变迁,并总结S村女性家庭角色变迁的特点和面临的困境。

1绪论

1.1问题的提出

“女人并不是生就的,而宁可说是逐渐形成的”是法国社会学家波伏娃在其著作《第二性》中“女人的形成”这一章节中的第一句话。“就因为我是女人在家受了委屈就应该忍吗?”是一个50岁的中国妇女在社区家庭调解中说的第一句话,②从1949年的法国到2019年的中国,大半个世纪过去,女性依旧在为这种被建构出来的社会角色而深深苦恼。西方的女性主义浪潮与工业化、现代化相伴而生,女性思想解放、意识觉醒是现代化过程中人走向现代化的标志。

在我们国家走向现代化的过程中,城市女性已经在城镇工业化和现代化中建立了一定程度的主体性,而受到长期以来城乡发展不均衡的影响,农村女性的主体性意识在城镇化阶段并未觉醒。随着城乡融合发展政策的推进,数字技术不但在宏观上促进了城乡融合发展,也以消费为载体赋能农村女性,促进了其同现代文化的接轨程度。推动与家庭角色相关的权利、义务及角色行为规范和行为模式产生变迁。

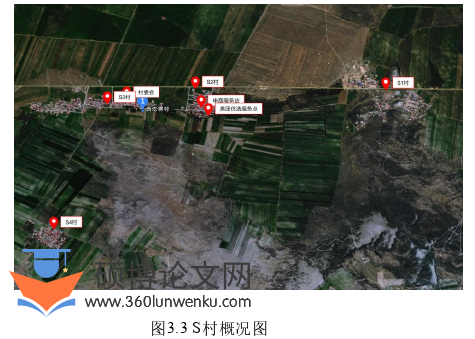

本研究试图通过对内蒙古中部地区S村的研究,以家庭为基本单位,探索数字技术进入农村后,在中观层面带动了农村数字消费的发展,基于主客观因素的影响,农村女性也开始使用数字消费。在这个过程中,女性是如何运用数字消费组织个体生活的?女性个体与家庭以及家庭成员的关系模式在数字社会又发生了怎样的变化?其家庭角色又发生了怎样的变迁?

社会学论文怎么写

............................

1.2研究意义

1.2.1理论意义

首先,扩大了消费社会学在数字消费领域研究对象的维度。从具体研究对象上来讲,数字消费的研究主要集中在城市的年轻群体和老年人身上①②,占比较小的农村数字消费研究,集中在研究新技术引进对消费的影响、数字消费的社会功能以及数字消费面临的问题上,相对来说宏观意味较强,对微观的数字消费实践研究涉及较少。本研究从消费实践研究的角度切入,从消费主体的角度阐述了数字消费对于农村女性的意义。

其次,丰富了现代化理论。本研究主要就数字消费作为切入点,探讨其对于农村女性家庭角色变迁的作用机制,与现代化研究有相似之处,不同于英克尔斯的现代化理论,但又并行不悖。

最后,丰富了女性主义理论的研究范围。女性主义理论一直注重以女性为视角,研究世界变迁背景下的女性权益,本研究把维度放在信息时代的大背景下,探索农村女性在信息时代中所迎来的新变化和新挑战,同女性主义关注的领域并行不悖。

1.2.2实践意义

首先,本研究有利于进一步了解数字消费对农村在社会层面的影响。通过对目前在农村发生的女性家庭角色变迁做出解释,为促进农村女性家庭角色转变更彻底,主体意识觉醒更深化做出研究参考。

其次,有利于提升农村女性在角色变迁过程中的自适应力。在城市和乡村文化、传统和现代文化碰撞的时代,乡村正经历着现代文化冲击,本研究详细地阐释了S村女性的消费实践过程,为更多女性如何能够在这个阶段更好地应对这样的冲击,提升角色变迁的自适应力提供了样本。

..........................

2文献综述

2.1概念界定

2.1.1数字消费

数字消费是以大数据、区块链、云计算、5G网络为代表的新数字技术的广泛应用为基础的新的消费模式,包括四类形式,第一种是以互联网和服务相结合为特点的在线教育、在线文化娱乐等新业态;第二种是共享单车、平台经济这类新业态;第三种是在线零售、线上生鲜超市的数字零售业态;第四种是线上和线下相融合例如直播购物等的新消费模式。①数字消费作为一个新概念所包含的内容较为庞杂,在未来仍旧需要继续对概念进行精细化。就目前而言,这些新业态、新模式所共有的属性特点是“数字化”。

本研究关注的数字消费指的是居民对数字化产品及数字化服务的消费,主要是以网络购物和网络直播为代表的数字消费新业态。

2.1.2农村女性

农村女性的定义是建立在农村居民的定义上的,农村居民的概念产生于户籍制度的背景之下,普遍认为拥有农业户口的中国境内居民是农村居民,但是随着城乡之间边界糊化,城乡人口流动趋势增强,不能再使用户口区分农村居民和城镇居民,产生了常住人口和流动人口两个概念。因此,本文中应用的农村女性的概念是指长期生活在农村的常住女性人口。

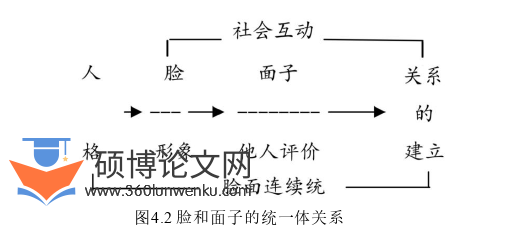

2.1.3家庭角色

角色这一概念,原本是来自戏剧舞台的一个概念,之后被社会心理学领域引申进去作为研究社会的一个概念。社会角色在社会学学科领域内,指的是在社会系统中与一定社会地位相链接的符合社会要求的一整套个人行为模式,也可以认为是个体在社群中被赋予的身份及该身份的内涵和应发挥的功能。②换言之,每个角色都代表着一系列有关行为的社会标准,这些标准决定了个体在社会中应有的责任与行为。社会角色主要包括了三种含义,①社会角色是一套社会行为模式;②社会角色是由人的社会地位和身份所决定,而非自定的;③社会角色是符合社会期望(社会规范、权利、责任、义务等)的。家庭角色是一个把角色限定在家庭内部的概念,即人们在家庭中的权利、地位。

.........................

2.2理论基础

2.2.1女性主义理论

“feminism”在传入我国的过程中出现了女权主义和女性主义两种翻译方法的分歧,目前有女权主义、女性主义、女权/女性主义三种翻译方法。从社会学的学科实际应用角度出发,女权主义和女性主义的侧重点略有不同。女权主义更侧重于女性权力的获得,女性主义则更侧重于女性作为女性的“自我展现”。

女权主义和女性主义之争实际上是社会学概念本土化的过程,在时代变迁的过程中,概念一直在随着女性诉求的改变而改变其内涵。但是,定义的变化仅仅是侧重点和语义的不同,始终是以女性研究为中心的理论。本文是从“日常生活实践”这样微观的角度研究农村女性,关注数字消费实践的过程和结果。因此比起更宏观的“女权主义”,本文更倾向于使用“女性主义”一词。

女性主义的流派主要有自由主义女性主义、马克思主义女性主义、文化女性主义、生态女性主义、激进女性主义等流派。流派与流派之间有区别也有联系,在不同的历史时期其侧重点也略有不同。但是随着现代化的深入发展,女性主义从最初的激进逐渐走向平和,从政治权力争夺中挣脱出来,朝向着女性意识觉醒这条更加可持续的道路前进。①

国内的女性主义思潮从女性主义理论传播到国内1902年斯宾塞的《女权篇》翻译出版标志着女性主义思潮正式传入我国。尤其是民国建立后,当时正值一战期间,西方的女性主义浪潮漂洋过海到了这个刚从封建帝国中走出来还处于迷茫期的东方大国,中国女性也从封建父权体制的压迫下解脱出来,“娜拉出走”②成为当时女性反抗封建家庭和父权的手段,这一次可以称为中国的第一次女性主义浪潮,但是这次的浪潮并没有对中国农村的女性造成什么影响,主要以女学生和都市女性为主。在接踵而至的全民族抗战中,女性更加积极地参与情报收集、人员联络以及生产、军队后勤工作,女性不再是被动地接受西方女性主义的思想而是在危机中真正迸发出女性的优势和被遮掩了千年的光彩。但是在这个过程中,农村女性的觉醒意识还较弱。新中国成立后,1950年5月1日,中国第一部《婚姻法》颁布,在原则上废除封建主义婚姻制度。但事实上这个时期对于农村女性而言,仅仅是在法律上得到了基础权益的保障,并没有从意识形态层面真正解放女性思想。

..............................

3 S村女性数字消费与家庭角色现状分析...........................18

3.1田野点基本情况概述.............................18

3.1.1自然地理概况.............................18

3.1.2人口与历史文化概况............................20

4 S村女性参与数字消费与家庭角色变迁路径的分析.......................27

4.1 S村女性参与数字消费的影响因素...........................27

4.1.1客观因素........................................27

4.1.2主观因素................................30

5 S村女性家庭角色变迁的特点及存在的困境........................45

5.1家庭角色的变迁的特点.........................45

5.1.1女性活动空间的拓展............................45

5.1.2家中心转变为我中心....................................46

5 S村女性家庭角色变迁的特点及存在的困境

5.1家庭角色的变迁的特点

S村女性使用数字消费过程中,以女性同家庭成员之间的关系变迁和女性个人思想观念变迁两个层面切入,阐述以妻职、母职为主的家庭角色变迁。总体来说,S村女性的家庭角色变迁呈现出女性活动空间扩展、家庭角色多样化以及自我认同度提高三个特点,同时也表现出存在的一些普遍的困境。

5.1.1女性活动空间的拓展

以性别角色的视角来看,性别角色的展现需要通过空间秩序的安排来体现。传统乡村社会中,S村女性更多地停留在家庭内部,以家庭为中心,照顾丈夫、孩子、公婆甚至是其他家族成员的饮食起居,遵循乡村性别角色分工的固有规则,她们的价值就体现在对家庭的贡献中。

然而,数字消费对女性的形塑作用相比对男性而言更大,对农村女性的意义也更大。根据前文可以发现,农村女性在使用数字消费工具的过程中具有更强的适应性,从一个数字社会的旁观者到数字社会的亲历者,这个过程和数字消费之间存在紧密联系,随着女性持续深入使用数字消费从而受到数字赋能的影响。

根据作者的日常生活所见,使用数字消费的女性,其对新鲜事物的接受能力要高于不使用数字消费的女性,也显示为S村使用数字消费的女性更愿意接受新的观念,且对新观念的接受程度更高。其原因是,在产生数字消费需求并且使用数字消费的过程中,女性通过购买商品、互动获得图像识别、常用词的再理解、商品信息检索等数字能力,提升数字素养。从一开始不敢靠近数字甚至是畏惧“触网”,到熟练使用数字设备和各类平台提升了整体的数字能力,成为数字社会的亲历者。

社会学论文参考

............................

6总结与讨论

6.1研究总结

消费因其与生活息息相关的特性,成为数字技术推动生活方式变革进而对社会结构产生影响的重要切入口,同时基于其日常生活特征的呈现,家庭消费也成为消费研究的一个主要研究维度,而鉴于目前消费社会学领域的实践转向,本研究把关注点放在女性的消费实践对其家庭角色的影响上,依靠技术互联她们有了更广阔的生活空间,家庭地位也依靠技术赋能逐步得到提升,传统性别关系中“男外女内”的劳动分工不再成为定式,女性在家庭中的自主权逐渐上升,三尺锅台不能再困住她们对自我的追逐。围绕女性主义的思想内核,在探索数字时代个体发生的具象变迁的同时,又扣合了农业农村现代化的更大政策面向,既有现实意义,又有理论意义。

本研究行文以总——分——总为主要逻辑:第一部分是正文首章,以县——乡——村三个层面阐述了目前包括自然地理、人口与民俗、家庭结构等基本情况。对S村使用数字消费的现状做了简单的阐述,对S村女性使用数字消费前和使用数字消费后的家庭角色进行了基础描述,为后续的研究奠定了实践基础。第二部分结合田野调查的结果,梳理出S村女性一步步深入参与消费实践的日常活动,在这个过程中,其与妻职、母职等家庭角色相关的性别、代际关系和个体思想观念发生变迁。第三部分即最后一部分,总结S村女性家庭角色变迁的特点和其面临的困境。

对农村女性数字消费实践与家庭角色变迁的研究让我们发现了数字技术对农村社会产生影响的另一个面向。通过日常生活消费这件看似微观的小层面徐徐展开了女性家庭角色变迁的大面向,农村女性依靠数字消费带来的技术赋能,实现了家庭角色的变迁。

参考文献(略)