本文是一篇社会学论文,笔者通过采用半结构访谈法、参与式观察法以及问卷调查法等研究方法,对该群体的实际情况有了更为全面和深入的认识。

第1章绪论

1.1研究背景

就业于政府而言是民生工程,于个人而言是立足于社会的根基,残障群体就业难一直是亟待解决的问题,据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》统计,我国约有8500万残疾人,截止2020年,全国城乡持证残疾人就业人数为861.7万人,其中按比例就业78.4万人,集中就业27.8万人,个体就业63.4万人,公益性岗位就业14.7万人,辅助性就业14.3万人,灵活就业(含社区、居家就业)238.8万人,从事农业种养加工424.3万人。尽管全球范围内都在努力推动残障群体就业,但残障群体就业面临的困境和挑战仍不容乐观。归其原因,主要有以下三点:一是以医学领域中个体模式为代表的残障观,认为残障问题的重点在于残障的“病理表现”,因无法治愈的功能损伤而导致残障群体无法达到正常标准,常用“弱(impairment)”“病(pathology)”等词汇来表达残障的概念,认为残障群体的身体条件限制了他们的就业选择,使得他们在就业市场上的竞争力降低①。二是以社会学领域中建构主义为代表的残障观,认为残障是一种复杂的社会压迫形式,这种压迫阻碍了残障群体融入社会的进程,并遭受污名化②。一些雇主对残障群体的工作能力持怀疑态度,导致残障群体在求职的道路上屡屡碰壁。三是就业环境的不完善制约了残障群体的融合发展。无障碍设施缺乏、信息交流不畅、职业技能培训不足等问题都使得残障群体在就业过程中遇到重重困难。为了解决残障群体就业面临的困境和挑战,学术界和实务界纷纷从理论层面和实践层面进行探索和研究。社会支持网络理论、增能理论、社会融入理论为社会工作领域提供了有力的理论支撑。这些理论认为,通过构建完善的社会支持网络、提升残障群体的自我效能感和社会技能,可以有效促进其融合就业。同时,国际社会也提出了“包容性发展”和“无障碍环境建设”等理念,强调要消除一切形式的歧视和障碍,确保残障群体能够平等地参与社会生活和经济发展。

..........................

1.2文献综述

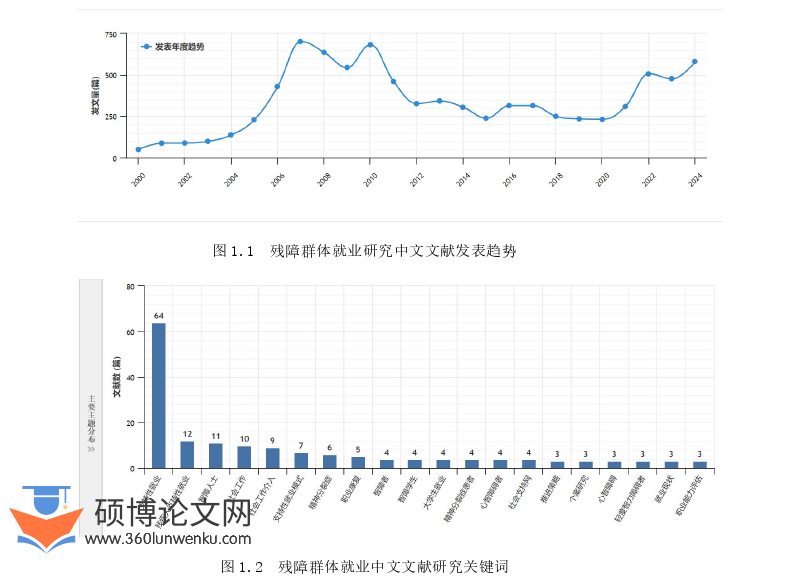

残障群体就业的相关研究涉及社会学、法学、社会保障和社会工作等多学科领域,表1.1和表1.2是中国知网关于残障群体就业研究的中文文献发表趋势和残障群体就业中文文献研究关键词,可以看出国内关于残障群体就业研究自2005年开始出现热潮,2007年至2010年达到顶峰,之后相关研究一路下滑,直至2022年迎来一波新的研究高潮。研究的方向多聚焦于支持性就业,研究对象主要为心智障碍群体。从两幅图中可以看出:第一,国内关于残障群体就业研究起步较晚;第二,自2012年之后,相当长的一段时期内研究热度明显下滑;第三,对于残障群体就业的研究方向和研究对象过于单一,融合就业模式及肢体障碍、视力障碍、言语障碍等残障群体关注度略显单薄,相关文献也是屈指可数。

社会学论文怎么写

.........................

第2章研究设计

2.1概念界定

2.1.1残障群体

全世界各个国家和地区对残障的类别和残障程度都有明确的定义和分级,如《国际残损、残疾与残障分类》(International Classification of Impairments,Disabilities,andHandicaps,ICIDH):这是世界卫生组织(WHO)早期发布的一个分类系统,用于描述残损、残疾和残障的不同层面①。虽然ICIDH已经被《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)所取代②,但在医学领域的文献中仍然被大量引用。《关于残疾人的世界行动纲领》(World Programme of Action Concerning Disabled Persons):同样也对不同类型的残障进行了宽泛的定义,但其主要功能旨在指导各国政府和国际社会在残障群体事务上的行动。本文采用我国发布的《残障群体残疾分类和分级》(国家标准GB/T26341-2010)中的标椎,对各类残疾类别,包括视力障碍、听力障碍、言语障碍、心智障碍、肢体障碍和精神障碍进行详细的分级和定义。

本文所研究的残障群体,特指以下类别和残障程度的残障人士:

1.一级和二级低视力残疾:特指因各种原因导致的双眼视力显著降低,且无法通过矫正手段恢复正常视力的状况。其分级主要依据视力损失的程度。一级低视力残疾者视力介于0.05至0.1之间,而二级低视力残疾者视力则在0.1至0.3之间。值得注意的是,判定标准基于双眼视力状况,若双眼视力存在差异,则以视力较好的一眼为准。

2.三级和四级听力残疾:听力残疾是由于多种原因导致的双耳听力永久性损失,使得个体难以或无法听清周围环境的声音及言语。听力残疾的分级主要依据好耳的平均听力损失程度。三级听力残疾者的平均听力损失在61-80 dB HL之间,四级则在41-60 dB HL之间。

3.三级和四级言语残疾:言语残疾是由于各种原因导致的持续性言语障碍,使得个体无法进行正常的言语交流活动。其分级主要依据脑和发音器官的结构与功能损伤程度,以及个体的言语表达能力。三级言语残疾者表现为结构与功能中度损伤,能进行有限的言语交流;四级言语残疾者则表现为轻度损伤,能进行简单的会话,但在表达长句时存在困难。

............................

2.2理论基础

2.2.1增能理论

增能理论又称赋能理论,是指通过一系列干预措施,帮助个体或群体发掘自身潜能、提升能力,进而改善其生活质量的过程。其核心在于强调个体的主体性和内在力量,认为每个人都有可能通过适当的支持和引导,实现自我成长和发展①。增能理论的起源可以追溯到20世纪70年代,当时的社会工作领域开始关注弱势群体在社会结构中的无权状态,以及这种无权状态如何导致他们在社会生活中的边缘化。强调仅通过提供物质援助或心理支持,并不能从根本上解决弱势群体的困境②。因此,增能理论应运而生,它强调通过提升个体的能力和权利,来帮助他们摆脱困境,实现自我发展。在增能理论的发展过程中,不同学者从不同角度对其进行了深化和拓展。一些学者关注个体层面的增能,通过提供技能培训、心理咨询等方式,帮助个体提升自身能力,增强自信心和自我效能感③。另一些学者则注重社会层面的增能,通过倡导政策改革、推动社会参与等方式,为弱势群体创造更加公正、包容的社会环境④。

本文的研究对象均为对融合就业能力有提升需求的残障人士,在融合就业技能培训中,社工通过建立互助团体,对有共同需求的服务对象开展技能培训,注重培养他们的自信心和合作精神,通过与残障人士建立良好的信任关系,共同制定目标和计划,帮助他们逐步摆脱无力感,建立自尊心,实现自我提升和自我完善。

2.2.2社会融合理论

广义的社会融合理论起源于涂尔干在《社会分工论》中对“社会团结(socialsolidarity)”这一概念的阐述,书中以个人人格与社会团结的关系作为研究起点,运用法律与道德作为衡量社会变迁的指标,阐明了以刑法压迫性为代表的集体意识高度统一的“机械团结”和以物权法差异性为代表的由社会分工衍生出的“有机团结”二者之间的区别与联系,涂尔干认为随着工业化进程的推进,现代社会为适应劳动生产的发展,必将由“机械团结”逐步发展为“有机团结”,在这一社会化进程中,会产生各种失范现象①,而要想治愈这种失范状态,就必须强调国家在社会融合中的作用,尤其突出法人团体和集体意识在社会融合中的重要性②,该理论认为阻碍一个群体融入社会的原始壁垒是群体间生活模式的不同,这种生活模式的差异衍生出社会排斥心理。当部分社会成员因无法有效参与社会主流群体正常的经济、政治和文化交流时,便会产生心理矛盾③。在这种排斥心理的作用下,一部分成员无法平等地获取社会资源,平等地享有权利及参与社会生活,进而阻碍社会融合的进程。

...........................

第3章残障群体融合就业现状及需求分析.......................16

3.1残障群体融合就业现状.......................................16

3.1.1残障群体自身沟通技巧的欠缺和职业技能的不足...............17

3.1.2家庭对残障群体的就业持消极态度...........................18

第4章促进残障群体融合就业的实务开展.......................23

4.1项目背景介绍...........................23

4.1.1机构简介............................23

4.1.2项目执行计划及目标.........................23

第5章研究结论及反思..............................46

5.1研究结论.................................46

5.2研究反思及展望...............47

第4章促进残障群体融合就业的实务开展

4.1项目背景介绍

4.1.1机构简介

X市L社会工作发展中心(简称L机构)是一家正式注册登记的民办非企业单位。L机构以专业社会工作理论和方法为指导,以助残及社会工作服务领域行业支持为主要业务方向,致力于构建一个有价值、有温度、有洞见的支持性平台。L机构整合公益行业各服务领域专家团队为助残、社会工作服务机构提供能力建设、陪伴式督导等服务,积累了丰富的咨询培训及督导经验,L机构自成立以来,累计开展助残领域项目超100次,机构旗下有专职员工21人,兼职员工4人,其中高级社会工作师1名,社会工作师7名,从业超10年以上经验的工作人员7名。L机构的主要资金来源包括世界宣明会、爱德基金会、政府购买服务等,具有稳定的运营经费。

L机构组织架构清晰,分别设有社区部、项目部、空间运营部和咨询督导部四个部门,其中项目部自成立以来,建设了共享社区“心”青年发展空间、“四有”老人俱乐部、社区日间照料中心、社区童真空间、残障群体创业服务孵化中心、爱德面包工坊等社会工作服务中心,累计直接服务人群超千人。

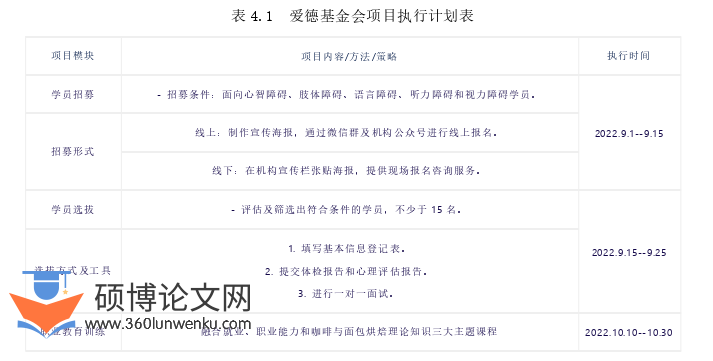

本研究正是以爱德基金会残障融合项目为契机,以残障群体创业孵化服务中心和爱德面包工坊为平台,借助专业的社会工作方法和专业的咖啡、面包制作老师,合力开展的残障融合就业技能培训。

社会学论文参考

.........................

第5章研究结论及反思

5.1研究结论

笔者有幸在L机构实习期间,深入接触并了解到残障群体的就业需求和所面临的困境。通过采用半结构访谈法、参与式观察法以及问卷调查法等研究方法,对该群体的实际情况有了更为全面和深入的认识。针对服务对象的具体需求,积极链接各类社会资源,为服务对象设计并实施了系统性的培训干预计划,培训计划的实施对残障群体融合就业具有显著的促进作用。

针对心智障碍、肢体障碍、语言障碍、听力障碍和视力障碍的学员,制定了全面的培训计划,包括学员招募、选拔、职业教育训练、技能实操以及岗前培训等多个环节。这些环节相互衔接,形成了一个完整的培训体系,确保了培训效果的最大化。通过培训,学员不仅掌握了咖啡与面包烘焙等职业技能,还提升了融合就业自信心,为顺利融入社会打下了坚实的基础。培训项目有效地提升了残障群体的职业技能和自信心。在职业教育训练阶段,社工注重将融合就业、职业能力和咖啡与面包烘焙理论知识三大主题课程的结合,采用了讲授式与参与式相结合的教学方法,使学员们在理论学习的同时,也能够亲自动手实践。在技能实操阶段,社工选拔成绩合格的学员进行职业技能培训,通过严格的技能培训考核,确保学员能够独立完成制作任务,考核的目的在于检验学员的职业技能水平,确保其具备从事相关工作的能力。

岗前培训为残障群体顺利上岗就业提供了有力支持。在岗前培训阶段,社工为通过技能实操考核且有就业意愿的学员设置了轮岗实践服务。非排斥的工作环境和完善的无障碍设施给学员提供了包容性就业平台,学员与雇主间的双向选择充分尊重了残障群体的就业权利和就业市场的无差别化对待。通过岗前培训,学员能够更有效地适应工作环境,提高工作效率,为顺利上岗就业积累了宝贵的经验。

参考文献(略)