本文是一篇教育管理论文,本研究以行动者网络理论为研究视角,深入到案例区的家庭教育研究中心进行为期一年的实习调研,并采取文献研究法、参与式观察法、半结构化访谈等方式展开对区域内的家校社协同育人的动力机制的进行分析。

一、行动者网络视角下家校社协同育人动力机制的理论建构

(一)行动者网络理论

1.理论缘起

行动者网络理论(Actor-network theory,ANT)又被称为转译社会学(thesociology of translation),属于科学知识社会学领域的概范畴,最早由卡龙(M.Callon)、约翰·劳(J.Law)及拉图尔(B.Latour)等人提出。不同于此前对于个体与社会的主体性的关注,该理论将研究的关注点更多的聚焦在了对于实体(包括物质性事物和非物质性事物)的研究上来,反对社会建构主义者和现实主义者认为物质性与其表征割裂,反对任何物质意义和其本体性的分离,对于传统的自然—社会二分法有极大的冲击。此后直到20世纪90年代末,行动者网络理论广泛的应用于社会科学、女性主义、文化地理学、组织管理学等各个领域并占有了突出地位①。

1979年拉图尔与友人合作出版的《实验室生活——科学事实的社会建构》中对于实验室的微观分析成为了行动者网络理论萌芽的沃土,该书也成为了社会建构论的经典著作。1987年出版的《科学在行动:怎么在社会中追随科学家和工程师》一书问世后,标志着拉图尔的行动者网络有了正式的开端。拉图尔在本书中将已有的关于行动者网络的研究成果整合起来,基于科学人类学的视角,进一步丰富和完善了行动者网络理论,并使得该书成为巴黎学派的教科书②。1988年出版的《法国的巴斯德化》,拉图尔将巴斯德实验室的发展与法国社会结构的变迁进行比较,展现了行动者网络的建立过程并明确的引入了非人类行动者这一概念。在此后的研究中,拉图尔本人对于行动者网络理论的态度也在发生不断变化,直至《重塑社会——行动者网络理论导言》一书的发表,他将此前的思想和理论脉络进行了整合。自此行动者网络理论不再局限于科学知识社会学,而是作为一个新的视角和方法论,开始在社会科学的多个领域被运用。

...........................

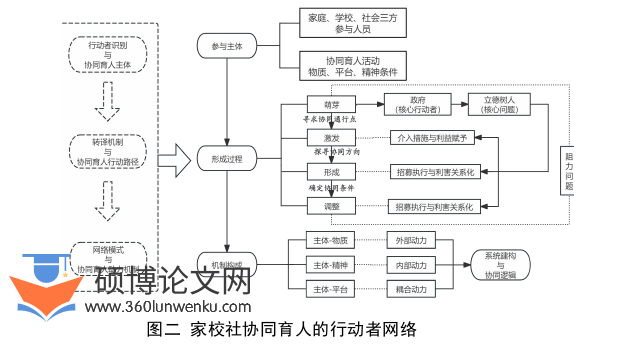

(二)家校社协同育人动力机制的建构

1.行动者识别与协同育人主体

教育管理论文怎么写

行动者网络理论强调所有行动者都是转译者,这有助于发现在家校社协同育人实践中从不同层次中的主体,即教育研究并不只是专家、学者的特权,沟通了专业化知识与大众化知识的关系,使得对网络中人类行动者的识别不再停留在教师与家长的合作层面。而根据行动者网络理论强调的人类行动者和非人类行动者在网络中同样发挥作用,则能够发现家校社协同育人中的非常态化的教育主体,发现更多潜在的可能性。

不同的人类行动者和非人类行动者在家校社协同育人的的动力机制发展过程中则会从不同的角度影响着动力机制的发展。本文将参与到家校社协同育人实践中的行动者分为核心行动者、人类行动者和非人类行动者,形成了以相关政府为核心,以家庭、学校、社会中的人类行动者为主体、以非人类行动者为条件的协同育人主体结构。其中家庭主体的人类行动者包括家委会成员、家长及监护人;学校主体的人类行动者包括德育校长、心理老师及班主任;社会主体的人类行动者包括五老人员、社会机构心理咨询师、高校教师。而非人类行动者主要包括了物质条件、精神条件及平台条件。

...........................

二、行动者网络视野下家校社协同育人的行动者识别

(一)家校社协同育人中的人类行动者

在Q区的家校社协同育人实践中,与一般的协同育人模式不同,除了家庭、学校、社会三方中的人类行动者各自发挥着积极有效的作用以外,政府相关的人类行动者以高格局、高占位主导统筹并规划了区域内的协同育人发展,找到协同育人的核心问题、成为该实验区协同育人的核心行动者。以下为政府、学校、家庭、社会四方中最具代表性的人类行动者分析:

1.学校相关的行动者

(1)班主任

在以往的传统模式的家校合作中,班主任是维系学校与学生家庭之间的重要纽带,家校合作也由此展开,其所承担的家校合作的主要任务是沟通孩子学习成绩和平时在校情况。教师作为学校教育的主体,其培养、选拔和考核都体现着严格的国家标准和意志,而国家的各种制度对各级各类学校在办学的目标、内容、评价等方面的严格规定使得学校教育本身就具有了权威型、专业性和规范性。因此班主任作为学校与家长之间的沟通桥梁,在家校协作的长期发展以来一直占据着主导地位。

(2)心理老师

Q区的家校社协同育人局面形成中,心理老师发挥着沟通家庭和社会的桥梁作用。前文中提到,在学校教中班主任发挥着与家庭成员沟通学生在校成绩和平时表现的作用,而心理老师作为科任老师其主要的考察指标则是学生的心理健康状况及其外化的行为表现,最终通过学校心理咨询热线或者反馈班主任进行下一步沟通的方式完成与家庭之间的协作。而心理教师与社会的协作则表现在,通过学生在学校教育中所表现出来的有待优化或急需重视的问题发现其中所需要的社会支持,并通过区级家校社协同网络寻求支持、完成对接。

...................

(二)家校社协同育人中的非人类行动者

行动者网络理论创造性的打破了此前二元对立的观念,将非人类行动者纳入到了网络构建的研究对象中,这帮助学者们更微观更具体的发现了网络建构中的发挥作用对象而非默认所有人类行动者的自愿主动参与。在Q区的家校社协同育人实践过程中也产生了诸多利于协同模式形成的非人类行动者,主要包括以平台条件、物质条件、精神条件为基础的三大类行动者:

1.以平台条件为基础的行动者

(1)课题研发平台

无论对于区级教育水平发展还是对于参与家校社协同育人研究的个体提升来说,依托课题申报、立项、研究进行实践创新和问题分析都无疑是一个更为可见、可评估、可量化的平台空间。自2014年以来,Q区家庭教育指导中心以教育局为申报单位,积极参与到家校社协同育人与家庭教育研究领域的课题申报中,共完成4个国家级课题和1个省级课题,其中2个获得一等奖、2个收录于教育部关工委成果集,且区级的机制研究成果最终被评选为全国家校社协同育人示范区并于教育部官网公示。在这些课题的研发过程中,首先以区域发展为基础,给予了更多与外界示范区及先进单位的交流机会,也以自身优势辐射更多发展中的协同育人区域,目前区域所形成的经验已在全国大会交流发言12次、省外交流34次、省内参观学习37次,省内外送教辐射210次;其次在课题研发期间,在政府部门、教育一线、高校中涌现了一批积极参与课题撰写、研究、申报的老师、工作人员并为他们提供了学术经验和履历,对于退休教师、社会机构心理咨询师而言更是提供了发光发热、实现自我价值的更高平台,让个体、家庭教育、家校社协同育人工作被公众所看见。

..............................

三、行动者网络视野下家校社协育人的转译机制分析......................28

(一)动力萌芽阶段:问题提出与强制通行点.......................28

1.问题呈现——三大教育系统间的异质性.......................29

2.核心——三大教育系统间的统一性...........................32

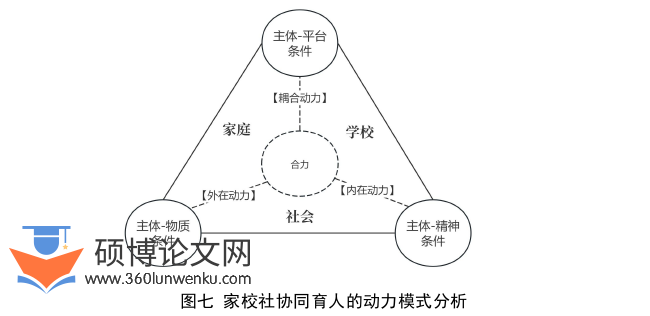

四、行动者网络视野下家校社协同育人的动力机制分析....................50

(一)“主体-物质条件”模式:外在动力的形成.....................50

1.顶层设计的前瞻性..........................................50

2.参与机制的有效性..........................................51

五、研究启示.........................................56

(一)网络连接点实在化,提升协同育人的主体意识.................56

(二)转译机制落地,保障协同育人的有效运行.....................56

(三)网络模式流通,促进协同育人的持续发展.....................56

四、行动者网络视野下家校社协同育人的动力机制分析

(一)“主体-物质条件”模式:外在动力的形成

1.顶层设计的前瞻性

从宏观层面来看,近年来家校社协同育人得到了国家层面的高度关注。2021年密集出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》)、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策)、《中华人民共和国家庭教育促进法》等一系列重要的教育政策和法律中,都明确提出要加强家校社协同育人,表明这一问题的重要性被提到了前所未有的高度。而《家庭教育促进法》明确规定,“未成年人的父母或者其他监护人负责实施家庭教育”,“家庭教育、学校教育、社会教育紧密结合、协调一致”,“各级人民政府指导家庭教育工作,建立健全家庭学校社会协同育人机制”。这些规定不仅为家校社协同育人提供了法律依据,还明确了各方的责任和义务,为育人机制的顶层设计提供了前瞻性的指导。

但从中观层面来看,这些规定多为实体规范,缺少程序规范。以行动者网络理论视角而言,参与到行动网络中的行动者并非是默认进入到主观能动状态的,如果只是以是实体规范的形式规定个体行动,那么就会陷入“先验预设”的误区之中从而无法保障网络的稳定性。因此对于协同育人的规范,对各个协同育人主体的行为既要有实体规范予以明确,又要有程序规范保障操作,并且明确细致的程序规定,有助于实现制度的目的。①家庭、学校和社会作为三个不同的教育系统,要进行协同育人实践,势必涉及到多方综合的问题。如果没有明确、具体的程序规定,那么所进行的协同育人实践将会流于形式,而当三方之间出现冲突时协同网络就会趋于瓦解。

教育管理论文参考

.............................

五、研究启示

(一)网络连接点实在化,提升协同育人的主体意识

行动者网络强调了人类行动者与非人类行动者共同发挥作用,而非将人类主体纳入到网络中便默认其在网络中发挥作用。因此在家校社协同育人地方过程中,需要注重对家庭、学校、社会三方的主体意识的提升

其一,加强顶层设计,明确协同目标。顶层设计是家校社协同育人的战略起点,需明确协同育人的长远目标、基本原则及阶段性任务。政府应出台相关政策文件,明确家校社各方的角色定位、责任分担及协同路径,形成政策引导与支持体系。同时,建立跨部门协调机制,确保政策执行的一致性与高效性。

其二,建立有效的参与机制,激发各方活力。有效的参与机制是保证协同育人各主体能够主动进行育人探索的渠道,首先需要建多方会话平台即定期举办协同育人活动对协同育人难点、热点问题进行分析讨论以促进信息共享与决策共谋;其次实施参与式治理,即鼓励家长、学生及社区成员参与学校管理和课程开发,增强其归属感与责任感;最后激励机制设计,即通过表彰奖励、志愿服务积分、星级评定等方式,激励家校社成员积极参与协同育人活动。

参考文献(略)