第一章 绪论

1.1 问题的提出及意义

1.1.1 问题的提出

2010 年 11 月 14 日,中国首台千万亿次超级计算机“天河一号”以每秒 4.7千万亿次的峰值速度,首次荣登全球超极计算机 Top 500 强排行榜首。2013 年 6月 17 日,其后继者——“天河二号”异构超极计算机又以每秒 5.49 亿亿次的峰值速度和每秒 33.86 千万亿次的持续速度,超越美国的“泰坦”(Titan),成为全球最快的超极计算机。在此之后,“天河二号”又分别于 2013 年 11 月 18 日、2014年 11 月 17 日和 2015 年 7 月 13 日,三度卫冕全球超极计算机 Top 500 强排行榜冠军。2015 年 1 月 9 日,作为中国高技术研究发展计划(863 计划)的重大成果之一,“天河一号”获 2014 年度国家科技进步特等奖。至此,国防科技大学(以下简称“国防科大”)天河高性能计算机研制团队已成为中国计算机技术领域自主创新的典型代表,其成功的原因也成为当代中国科学技术史领域的重要研究内容。

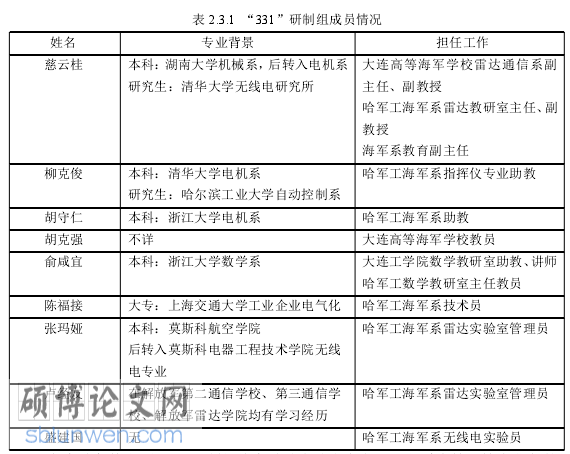

目前,对“天河”系列计算机成功因素的研究主要从科学传播学的视角出发,集中于对科学精神等方面的探讨,其成果有王握文、陈明的《“天河一号”超级计算机系统研制》(国防科技,2009 年第 6 期)及孙晓莉的《“银河-天河”科学精神传播研究》(湖南大学新闻传播学 2012 年度硕士论文)等。然而,技术的进步存在延续性和递归性,因此有必要从历史的角度进行考察。“天河”计算机的工程实践不仅包含了技术渐进发展的相继性进化过程,还包含了工程组织完善、实践经验积累、人才队伍储备和精神文化传承的过程。国防科大的发展历经了哈尔滨军事工程学院(以下简称“哈军工”,1953-1970)时期、长沙工学院(1970-1978)时期,其计算机研制工作即起始于哈军工时期的 1956 年。现任校长杨学军(1963-)在看望哈军工老院长刘居英(1917-)时说:“学校计算机科学与技术的发展,是您在‘哈军工’时期组建的‘301’课题组的基础上发展壮大起来的”。因此,要为“天河”系列计算机的成功探得源头,就需要追根溯源地研究哈军工计算机技术发展历史。

.......................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.1.1 中国计算机发展史相关研究

哈军工开展计算机研制工作是在党中央号召“向科学进军”、台湾海峡战事频发、发展国民经济“第一个五年计划”的大背景下进行的。《1956 年-1967 年科学技术发展远景规划纲要(修正草案)》的制订、苏联专家对中国科学院计算技术研究所的援助以及各单位研制计算机的情况,对哈军工计算机技术的建立和发展均产生了重要影响。因此,研究中国计算机发展史是研究哈军工计算机技术发展史的基础。目前,关于中国计算机发展史方面的学术研究成果主要集中于国内,以学术专著全书分卷的形式和各研究所历史的形式为主,其中,研究对象又以对中国科学院计算技术研究所和苏联对中国计算机技术发展的援助为重点。

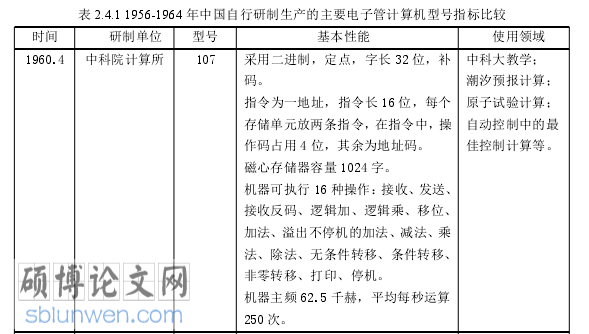

胡守仁在《计算机技术发展史》一、二册(国防科技大学出版社,2006)中指出,1952 年,由华罗庚领导,以闵乃大、夏培肃和王传英组成了中国最早的电子计算机研究小组,开启了中国计算机技术发展的历史。继而,在“十二年科学技术发展远景规划”以及“计算技术规划”主要原则的指导下,以中国科学院计算技术研究所为先导,“全国大协作”、“大力培育人才”、“技术引进与自主开发相结合”,带动了包括华东计算技术研究所、江南计算技术研究所以及北京有线电厂在内的多家单位开展早期的研制工作。在刘益东、李根群的《中国计算机产业发展之研究》(2005)一书中,特别强调了 20 世纪中国的电子工业仅有薄弱的基础,在苏联的援助和国内各行业的努力下,中国才得以开展计算机研制工作。张柏春等所著的《苏联技术向中国的转移》(2004)一书,以史料为基础,谈到了在制订“十二年科学技术发展规划”和中国科学院计算技术研究所进行仿制工作的过程中,苏联专家所提供的咨询意见及技术援助。中国科学院计算技术研究所编著的《中国科学院计算技术研究所三十年(1956-1986)》(1986)以回忆文章的形式,由曾在该所工作和学习过的工作人员记录了中国最早的计算技术研究所诞生和发展的历程,特别突出了在建国初期的特殊历史背景下,依靠国家对计算技术发展的高度重视以及苏联对中国科学院的大力援助,中国的计算机事业才得以取得一系列的成就。华东计算技术研究所编著的《华东计算技术研究所三十年(1958-1988)》(1988)介绍了该所研制的各类机型及研制背景,说明了该所的发展路径依循了中国科学院计算技术研究所的模式,特别提到了 592 机、814 机等所开辟的中国军用计算机研制道路。

..........................

第二章 331(901)机:中国自行研制军用电子管计算机的开端及意义(1956-1965)

2.1 20 世纪 40-60 年代国内外军用计算机发展情况

迫切的现实需求是推动新技术产生和变革的重要力量,电子计算机技术在第二次世界大战之后的迅猛发展即印证了这一规律。第二次世界大战期间,军事技术的发展呈现出两种趋势,即大规模和精确化,随着以核武器为代表的大规模武器所造成的毁灭性后果逐渐被认识,精确化就成为了军事技术发展的主要方向,其中最为典型的就是电子计算机技术的发展。计算机技术发展的全过程,都是与国防和军事需要密切相关的①,军事的需要大大加速了电子计算机技术的出现,并使其大获成功。特别是军用计算机系列的出现,不仅使得计算机技术本身向着更深的层次发展,而且极大地拓展了计算机技术的应用领域与实践视野。

军用计算机系列(military computer family, MCF),是指用于军事指挥、控制和通信的实时处理计算机系列。除了要求体积小、重量轻、功耗低和模块化等之外,军用计算机在系统结构上应具有虚拟存储系统、堆栈数据表示及灵活的寻址方式,并采用数据标识符技术和具有快速的进程切换能力,有利于维修及支持程序的可移植性②。根据军事技术的纵向壳状结构分类,军用计算机可以被认为属于较外围的通信技术和生活装备技术③,服务于武器技术和军事工程技术。

2.1.1 以美国为先导的国外军用计算机发展情况

美国是率先开展军用电子计算机研制任务的国家之一。第二次世界大战催生了制造弹道射表、研制原子弹、快速破译敌军密码和构建机载计算机系统等军事需求,依托科学技术的体制化、强有力的电子工业基础、高度发达的经济水平、广大的国内市场以及由军事部门提供的财政支持,美国从 20 世纪 40 年代开始就致力于军用电子计算机的研制工作。

美国麻省理工学院的伺服机构实验室(MIT’s Servomechanisms Laboratory)在战争期间曾为美军设计、研制了用于火力控制、制导炸弹控制和自动飞行稳定控制的计算装置,并于 1943 年接受了美国航空局特种设备部门(the Special DevicesDivions of the U.S. Bureau of Aeronautics)下达的飞行训练器研制任务,这一任务之后逐渐演进为全方位电子计算机的研制工作,即海军研究办公室(the Office ofNaval Research,ONR)下属的“旋风计划”(Project Whirwind,1943-1953)。“旋风”计算机利用数字技术首次实现了实时自动控制功能,其量产机 IBM AN/FSQ-7成为世界上第一台军用存储程序计算机,纳入北美防空司令部(North AmericanAerospace Defense Command,NORAD)半自动地面防空系统(the Semi-AutomaticGround Environment,SAGE)中的大型计算机系统核心,被用于计算敌机的飞行航向、飞行速度、飞行的瞬时位置①。

........................

2.2 331(901)机的兴起及研制背景

331 型军用计算机的研制历史,既符合军事技术先行发展的客观规律,也反映出哈军工在 20 世纪 50-60 年代国防现代化事业中所处的重要地位。哈军工率先选择发展电子计算机技术,有其自身的政治、军事、科技和教育背景,而中国首台军用计算机能够在哈军工海军工程系研制成功,也存在着历史必然性.

2.2.1 《十二年科技发展远景规划》与中国计算机技术的起步

建国之后的十年间,国民经济逐渐恢复,基本实现了“第一个五年计划”目标,国家开始着手设想和制定“第二个五年计划”。经济的发展需依托科技的进步,而新中国的科技基础还相对薄弱,尚无法满足当时国民经济发展提出的要求。因此,1955 年 1 月,中国科学院院长的苏联顾问柯夫达(В.А.Ковда,1904-1991)草拟了《关于规划和组织中华人民共和国全国性的科学研究工作的一些办法》,提出了关于学科发展、科研机构布局等方面的重要问题。与此同时,中国科学院提请建立“全国科学研究工作规划委员会”。同年 3 月 10 日,中国科学院学部和秘书处提出了《中国科学院 12 年内需要进行的重大科学研究项目》(自然科学与技术科学部分),共 53 项,其中涉及国防科研和尖端技术领域的有原子能、半导体、无线电电子学、电子计算机等①,为之后国家制订“十二年科技发展远景规划”奠定了基础。

1955 年,国务院科学研究计划工作小组提出了编制十二年科技发展规划的报告。1956 年 1 月 14 日至 20 日,周恩来总理在中央关于知识分子问题的会议上指出,“科学是关系我们的国防、经济和文化各方面的有决定性的因素,而且因为世界科学在最近二三十年中,有了特别巨大和迅速的进步,这些进步把我们抛在科学发展的后面很远”②,由此明确了由国家计划委员会负责,制订《1956-1967年科学技术发展远景规划》。同年 1 月 31 日,国务院成立了科学规划 10 人小组,以范长江(1909-1970,中国新闻家、社会活动家)为负责人,联合中国科学院和各部委办负责人,进行具体的组织工作。2 月 24 日,中央政治局会议批准小组改组为国务院科学规划委员会,陈毅任主任,李富春、郭沫若、薄一波、李四光任副主任,科学院副院长兼党组书记张劲夫任秘书长,其余成员任副秘书长③。3 月15 日,在周恩来总理的领导下,国务院科学规划委员会正式成立,集结了来自中国科学院、高等院校和各产业部门的科技专家六、七百名。3 月 29 日,苏联政府派出 16 位苏联科学家帮助制订远景规划,另外加上苏卡乔夫院士和奥巴林院士,代表团成员共 18 位。

计算机发展史论文参考

第三章 441B 机:“康鹏电路”的发明与国产晶体管通用计算机的研制、应用及影响(1961-1965)......................32

3.1 慈云桂力主上马晶体管通用计算机............................... 32

3.1.1 第一代计算机向第二代计算机的技术转变................. 32

3.1.2 慈云桂的洞见与国防科委研制任务的下达......................... 34

第四章 151 机:集成电路技术的突破与百万次大型计算机的研制、应用及影响(1969-1978).....................................49

4.1 发展集成电路大型计算机的必然性和可能性............................... 49

4.1.1 “远望一号”测量船的装备需求............................ 49

4.1.2 世界电子计算机集成电路化的发展方向及其优越性....................... 51

第五章 结论与启示................................69

5.1 结论............................................. 69

5.1.1 哈军工计算机事业发展的自主性和继承性....................... 69

5.1.2 哈军工计算机研制工作对国防现代化的贡献................................... 70

第五章 结论与启示

5.1 结论

5.1.1 哈军工计算机事业发展的自主性和继承性

哈军工计算机技术的兴起,开中国军用计算机技术之先河,是需求与建构、自发与自主的统一。相比之下,中国科学院计算技术研究所的建立起源于我国十二年科学技术发展规划中的紧急措施,由国务院批准,经筹备委员会后正式诞生,其仿制和研制工作在此之后方才展开,因此,从一开始就带着明显的组织烙印。同样地,上海华东计算技术研究所经中共上海市委批准后于 1958 年 10 月应运而生的,其仿制工作开始于 1959 年 5 月。哈军工并没有走同样的组织建立和“先仿制,后自行研制”的道路,而是自行地开展 331 机的设计和研制工作,主要源于以下两个原因:一方面是哈军工“高起点定位”①的办学思想。作为当时全军唯一一所综合性工程技术院校,若要满足军队建设的迫切需要,采取“规模办学”的策略是不可行的,因此,学院常常能够超出常规,鼓励对尖端科学技术的研究与创新。另一方面是哈军工所处的军队环境。海军系在组织 331 机的研制过程中,得到了来自系、学院乃至国防科委的高度重视与支持,进而获得了来自学院内部和军队内部各兄弟单位的支援,保障了研制中所需人力、物力和财力的供给,这是一般院校或研究单位难以具备的优势。

也正是基于哈军工的特别地位和特殊使命,使得哈军工的计算机研制工作从一开始就遵循了内部的“产-学-研”一体化发展模式。三者之间的相互激励与合作机制加快了计算机技术的产品化速度,提高了需求与成果之间的反馈效率,也进一步整合了技术创新链,使哈军工在发展计算机技术的过程中保持了自主性和先进性,为其形成具有军队特色的自主创新品牌奠定了基础。

哈军工的计算机事业带有鲜明的人才师承和工程传承印记。哈军工的计算机研制团队是从最初的 331 机 9 人研制小组发展起来的,通过最初的“拔青苗”以及之后的专业系统培养,形成了具有哈军工特质的计算机人才队伍,并在工程实践的过程中逐渐积累、沉淀和延续了特有的工程理念、工程知识和工程传统。从工程理念的角度看,纵观哈军工计算机事业的发展脉络,不难发现,其在诞生之初就坚持紧随世界计算机发展潮流,瞄准前沿发展方向,并将这一理念贯穿始终,同时与时俱进地形成了技术扩散与传播模式、军民联合工程实施模式等,实现了哈军工计算机事业连续、长期的发展。

计算机发展史论文怎么写

................................

结束语

哈军工计算机事业的兴起和发展经历了从建国之初到改革开放的漫长过程,凝聚了三代哈军工计算机工作者的心血与汗水。从计算机技术自身的发展历程来看,哈军工的计算机研制人员没有现成的机器能够用来仿制,也鲜有前人的经验得以借鉴,且面对国内较为落后的电子工业和计算机工业状况,每一项技术的突破、每一台机器的设计几乎都源于白手起家、自力更生,因此也逐渐形成了“以我为主、自主创新”的优良传统。从计算机工程团队的传承发展来看,哈军工的计算机事业无疑是辉煌的,其成功之处不仅在于工程实践中取得的累累硕果,更在于团队内部的团结、开放、民主之风所开创的团队精神和团队文化,以慈云桂为代表的老一代科学家慧眼识才,为青年科研人员提供了强有力的支持和广阔的发展空间,使得哈军工计算机团队能够凝心聚力,大胆创造,其中不少人成为了“银河”、“天河”工程团队的核心骨干力量,也使哈军工计算机团队的优良传统得以在新时期传承延续。更重要的是,哈军工计算机事业所取得的辉煌成就为进一步发展巨型机和超级计算机奠定了坚实的基础,并促使国防科委根据张爱萍主任的指示,将研制“银河”机的任务交给国防科大,使其逐渐形成了具有军队特色的中国巨型机自主创新品牌,为“天河”机的成功准备了物质和精神基础。从计算机教育的成果来看,在工程实践需要的有力推动下,哈军工开办的培训班、建立的专业和成立的系在人才培养和技术推广等方面产生了积极而深远的影响,不能不将其作为哈军工计算机事业发展的重要组成部分加以考察。

当然,在哈军工计算机事业的发展过程中,除了成果和经验之外,也有值得反思的不完善之处。在 331(901)机和 441-B 机的研制过程中,技术的推进遭遇了挫折,对待人才也没有提供足够的保护,这其中不仅有特定时代造成的原因,也有任何一项事业在起步阶段都可能面临的普遍问题。特别是在军事高技术日新月异的今天,如何摆脱“追尾巴、照镜子”的被动模式,充分发挥高科技研究的“先发优势”,更具时代意义。走过历史,再次回顾,无论是总结或是反思,不免都能为未来的发展提供借鉴和启发。

参考文献(略)