本文是一篇经济管理论文,本文以2001-2022年中国31个省市为研究样本,对各省农业绿色全要素生产率展开探讨,主要研究内容如下:首先,通过系统梳理中国农业投入产出状况,构建了以土地、劳动、灌溉、机械、化肥、农药和农膜为投入指标。

第一章 导论

1.1研究背景

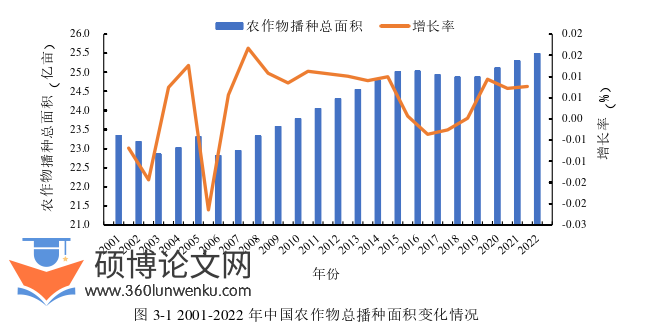

农业作为中国经济的基础性产业,在保障国家粮食安全、促进社会稳定和推动经济发展方面发挥着重要作用。自市场化改革以来,中国农业发展成就显著,主要农产品产量由35460万吨增至2022年的85369.5万吨,增加了近2.5倍。但是中国农业在快速发展的过程中也显现出了一些较为突出的问题。一方面,随着中国城镇化和工业化进程的不断推进,农业用地在不断被征用或转为非农用地的同时,大量农村劳动力因寻求更高收入的就业机会而涌向城市,导致农业面临土地和劳动力双重短缺的严峻局面,不仅使农业生产空间和生产力受到严重制约,还加剧了农村经济转型的内在压力,形成了土地和劳动力短缺的恶性循环,进一步削弱了农业的可持续发展能力;另一方面,由于传统农业生产方式过度依赖要素投入,忽视了生态循环和资源保护,导致农业污染日益加剧,据统计,农业化肥使用量由1984年的1739.8万吨增至2022年的5079.2万吨;农业生产中总氮和总磷排放量分别达到270万吨和28万吨,占全国氮、磷总排放量的57.2%和64.7%,农业生产造成的污染已取代工业污染成为头号污染源(高孟菲和郑晶 2021)。长此以往,不仅会对中国粮食安全保障能力产生影响,也会造成资源的枯竭和环境的破坏,不利于中国由农业大国向农业强国进行转变。

为应对当前农业发展中面临的生产要素供给不足、生态环境约束日益加剧等多重挑战,中国政府高度重视和推进农业绿色生产,致力于实现农业生产由注重“量”的增长向“质”、“量”并重转型变革。近年来,中国政府出台的一系列政策文件中均着重强调推进农业绿色高质量现代化发展。2023年中央一号文件更是明确提出要充分考虑我国人多地少的资源禀赋和人与自然和谐共生的时代要求,发展低碳绿色农业,加快农业强国建设。由此可见,中国未来的农业生产不能再依靠增加要素投入的传统模式,而需要更加重视提升农产品的供给质量,加强农业的绿色发展,推进农业的节能减排、循环利用、生态保护,提高农业的生产效率和质量。因此,探索一条实现农业高质量绿色发展的有效途径已经成为新时代中国实现农业高质量发展的必然选择。

经济管理论文怎么写

.................

1.2研究目的和意义

1.2.1研究目的

本文的主要研究目的是分析中国农业绿色全要素生产率的影响因素并探索其组态提升路径,具体包括以下几点:第一,测度中国各省份农业绿色全要素生产率,并把握其时空分异特征;第二,厘清导致中国各省份农业绿色全要素生产率在空间格局上产生分异的影响因素,解释不同影响因素的作用差异;第三,探索中国农业绿色全要素生产率影响因素的组态效应,识别农业绿色全要素生产率的提升路径;最后,基于上述研究结果,为中国农业高质量绿色发展提供思路和借鉴。

1.2.2研究意义

(1)理论意义

丰富了农业绿色全要素生产率研究内容。本研究在测算农业绿色全要素生产基础上,以多元化新增长理论为指导选取产业结构升级、农业科研存量和环境规制等变量作为农业绿色全要素生产率的关键影响因素,并运用动态QCA方法从整体视角出发分析了不同影响因素之间的组态效应,探索了影响农业绿色全要素生产率提升的关键因素与作用路径,为推动中国农业高质量发展提供一定的理论支撑。

(2)现实意义

第一,为中国农业绿色高质量协调发展提供了数据支持和经验佐证。通过对农业绿色全要素生产率进行科学测度,并分析其时间演变趋势和空间发展差异,可以更为准确地揭示各省份的农业发展现状及其差异,有助于深入了解不同省区在农业生产过程中对生产要素的把握及对前沿技术的利用程度,对实现农业的区域协调发展具有重要指导意义。

第二,为政府提供农业经济绿色增长新思路。提升农业绿色全要素生产率是推动我国农业经济实现绿色、可持续增长的关键驱动力,通过对我国农业绿色全要素生产率影响因素进行深度挖掘,并在此基础上探寻其增长路径,不仅能够了解不同地区在不同时段的主要驱动力,而且还能够揭示我国农业在发展中的差异化提升路径,为实现中国农业经济发展和环境保护的双赢,推动中国农业经济高质量绿色发展提供了新思路。

.......................

第二章 相关概念与理论基础

2.1相关概念

2.1.1生产率

生产率(Productivity)的定量研究最早源于道格拉斯对于生产函数的研究,通常将其定义为生产的总产出与所需资源要素投入的比值,是衡量生产效率的关键指标。根据生产要素的数量,可以将其主要划分为单要素生产率与多要素生产率。单要素生产率(Single Factor Productivity,SFP)是指单一生产要素(如:劳动、土地、资本等)在一定时间内经济产出的贡献程度,通常以该投入要素与总产出之间的比值来衡量。由于其计算方法相对简单且容易理解,因而在早期的生产率研究中得到广泛应用(石晓平和郎海如 2013;Wang et al. 2015),尤其是在劳动力生产率等领域中取得了重要成果。但随着研究的深入,单要素生产率的局限性也日益显现,其仅考虑到了单一要素的影响,并未考虑到要素之间的替代效应,而实际生产活动则是多种不同要素共同作用的结果,导致其难以全面准确地衡量整个经济生产活动的生产率水平,具有一定的片面性。因此,越来越多的学者转而使用考虑更加全面的全要素生产率。全要素生产率(Total factor productivity,TFP)最早是索洛基于对生产函数的定量研究提出的,索洛将其定义为除劳动、资本等投入要素转化的产出后总产出的“剩余”,即总产出中无法由要素投入解释的部分,其在测算时将生产过程中的所有要素包含在内从而能够系统地衡量投入转化为最终产出的总体效率。全要素生产率可以反映资源配置状况、生产技术水平等多方面的变化,还能够从速度和质量两方面来衡量经济增长水平,被视为衡量经济增长的重要指标。但是传统全要素生产率在测算时忽视了资源与环境因素对经济增长的制约,因而未能真实反映经济发展质量。为此,学者们逐渐将可持续发展理念引入全要素生产率研究框架,从而衍生出绿色全要素生产率的概念。

...................

2.2理论基础

2.2.1经济增长理论

经济增长理论旨在深入理解和解释国家或地区长期经济增长的内在机制及其动力来源,且全要素生产率这一概念源于经济增长理论。因此,通过对经济增长理论的系统梳理,有助于全面把握全要素生产率在经济增长中的关键作用及形成机制。经济增长理论的发展经历了以下几个阶段:

(1)古典经济增长理论

古典经济增长理论的核心思想在于强调资本积累、劳动力增长以及资源有限性对经济增长的推动作用,古典经济学家认为,经济增长主要依赖于土地、劳动和资本等基本生产要素的积累,但是人口增长会以一种“马尔萨斯陷阱”方式约束经济增长,从而形成一种自我调节的困境。古典增长理论为后来的经济增长研究奠定了基础,并揭示了生产要素在经济增长中的关键作用,但其过于侧重物质资源的积累,忽视了技术进步、制度创新等外部因素的作用,未能有效解释经济增长的长期动力,为后续的理论发展提供了空间。

(2)新古典经济增长理论

新古典经济增长理论旨在回应古典增长理论无法解释经济长期增长动力的问题。在新古典模型中,索洛通过引入“全要素生产率”的概念,揭示了技术进步对经济增长的重要性。根据索洛模型,尽管资本和劳动的积累可以在短期内推动经济增长,但经济长期增长的主要驱动力量是技术进步,而非资本和劳动力的简单增加。索洛模型还提出,国家间经济增长速度的差异主要来源于全要素生产率的不同,而全要素生产率的提升则与技术进步、制度创新和知识的传播密切相关。新古典增长理论虽然强调了技术进步的内在作用,但并未深入探讨技术进步的来源和机制,而是将技术进步视为外生变量,同时对政府政策、制度环境等内生因素的考虑较为薄弱,无法全面解释不同国家和地区的增长差异。

...............................

第三章 中国农业绿色全要素生产率现状分析 ............................... 18

3.1中国农业绿色全要素生产率投入产出分析 .......................... 18

3.1.1农业要素投入状况 ................................... 18

3.1.2农业期望产出状况 ....................................... 21

第四章 中国农业绿色全要素生产率影响因素分析 ........................ 39

4.1变量选取及模型构建 .............................. 39

4.1.1变量选取 ...................................... 39

4.1.2机理分析 ............................... 40

第五章 中国农业绿色全要素生产率影响因素的组态分析 ........................ 59

5.1变量甄选与机理分析 ................................... 59

5.1.1变量甄选 .................................................. 59

5.1.2机理分析 .......................................... 59

第五章 中国农业绿色全要素生产率影响因素的组态分析

5.1变量甄选与机理分析

5.1.1变量甄选

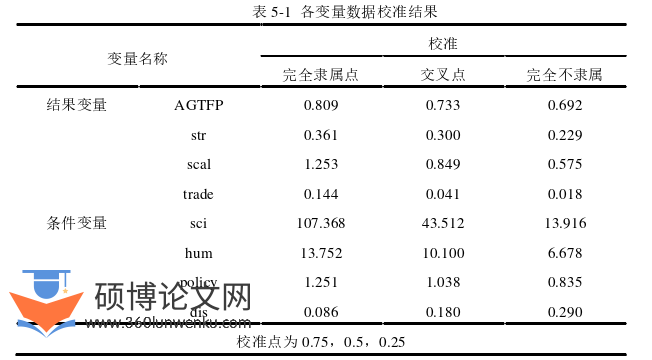

通过第四章基准回归结果可知,除人力资本外的其他解释变量均对中国农业绿色全要素生产率产生了显著影响。但是考虑到人力资本的影响存在地区差异,在粮食主产区及粮食主销区均呈现出显著影响,本章仍将人力资本纳入QCA分析框架,以更全面地揭示不同变量组合对农业绿色全要素生产率的协同影响,从而为制定优化政策和设计发展路径提供更具针对性和实践价值的参考与建议。

5.1.2理论分析

农业绿色全要素生产率的提升是涉及一系列复杂的、非线性的条件组合模式,这些条件与结果之间的逻辑关系并非直接对应,而是呈现出多维度、交互式的特征,这种因果关系可能包含多种因素间的相互作用和相互影响,使得提升路径呈现出显著的差异性。因此,为深入理解这一过程,本文基于前述回归分析结果,从协同理论出发,采用生态结构视角进行分析(Ander 2017),重点考察主体间的协同作用,并强调外部环境对农业绿色发展的重要影响。具体而言,本文构建了“主体-环境”的影响因素组态分析框架,在主体选择上,考虑到农业全要素生产率提高是一个涉及多个主体的共同作用的结果,因此本文将科研机构、农户、政府和消费者四类主体纳入分析;其中科研机构、农户及政府分别用前述分析中的农业科研投入、劳动力素质及环境规制指代,而消费者则用以居民消费为动力的产业结构升级指代。在环境选择上,本文将生产环境、外贸环境和自然环境作为相关变量,分别用规模经营、对外开放度和受灾面积指代;这些环境因素不仅塑造了各主体的行为模式,也在一定程度上决定了农业绿色发展路径的可行性。

经济管理论文参考

.....................

第六章 主要结论及建议

6.1主要结论

为全面掌握中国农业绿色发展水平,本文以2001-2022年中国31个省市为研究样本,对各省农业绿色全要素生产率展开探讨,主要研究内容如下:首先,通过系统梳理中国农业投入产出状况,构建了以土地、劳动、灌溉、机械、化肥、农药和农膜为投入指标,以农业总产值和农业碳汇量为期望产出,以大气污染、水污染和土地污染为非期望产出的综合测算体系,运用超效率SBM-DDF模型对各省农业绿色全要素生产率进行测算,并结合GML指数、GIS空间分析等方法进一步揭示其演进趋势及时空分异规律;其次,基于新增长理论选取农业绿色全要素生产率的影响因素,构建双向固定效应模型从整体和分组两个维度探讨了各变量对农业绿色全要素生产率的影响效果,并进一步运用时间地理加权回归模型揭示各变量在时空维度上的影响差异;最后,运用动态QCA方法,从整体生态视角分析各变量的联动效应,探究农业绿色生产的必要条件,并归纳高农业绿色全要素生产率的实现路径。主要得出以下结论:

归纳高农业绿色全要素生产率的实现路径。主要得出以下结论:

(1)中国农业绿色发展取得了显著成效,但在空间上仍存在区域发展不均衡状况。首先,在时间维度上,我国农业经济持续稳定增长,农业绿色全要素生产率在考察期内累计增长25.98%;进一步对GML指数进行分解发现,技术进步是促进农业绿色发展水平显著提升的主要驱动力,而技术效率的改善对农业发展的贡献相对有限。其次,在空间分布上,我国各地区之间的效率差异有所缩小,但农业发展依然呈现明显的不均衡状况,农业绿色全要素生产率高值区由西南向东北转变,区域间存在较为明显的两极化发展趋势。最后,在空间格局演变方面, 2010年后农业绿色全要素生产率正向相关性不再显著,区域间的农业高效发展协同机制已经不再有效。

(2)中国各地区农业绿色高效发展受多种因素影响,且各解释变量对农业绿色全要素生产率的作用呈现出显著的时空分异特征。整体来看,贸易开放度、农业科研投入、环境规制等变量均对中国农业绿色全要素生产率产生了显著影响,但农村人力资本的影响未能通过显著性检验。分区域来看,在粮食主产区,规模经营、劳动力素质和环境规制会对农业绿色全要生产率产生显著正向影响,而产业机构升级和农业科研存量则会对其产生显著负向影响;在粮食主销区,经营规模、对外开放度、农业科研存量和环境规制会对农业绿色全要素生产率产生显著正向影响,而产业结构升级和劳动力素质会对其产生显著负向影响;

参考文献(略)